“海的女儿”韩喜球:深海探矿寻宝 在大洋中乘风破浪

在中国的大洋科考活动中有这样一位女科学家,她带领团队执行了多个中国大洋科考航次,在国际海底区域发现了12处多金属硫化物矿床(点),为新勘测发现的16个大洋海底地理实体命名,她就是中国大洋科考史上首位女首席专家韩喜球。

“85后”科学家郭兆将:从地里“刨”出国际一流成果

烟粉虱成虫不足1毫米,看上去很不起眼,却是世界第二大害虫,也是迄今为止唯一被称为“超级害虫”的农业害虫。 小小虫子何以有此“威名”?原来,它可以传播300余种植物病毒,超过600余种植物都是它的盘中餐。

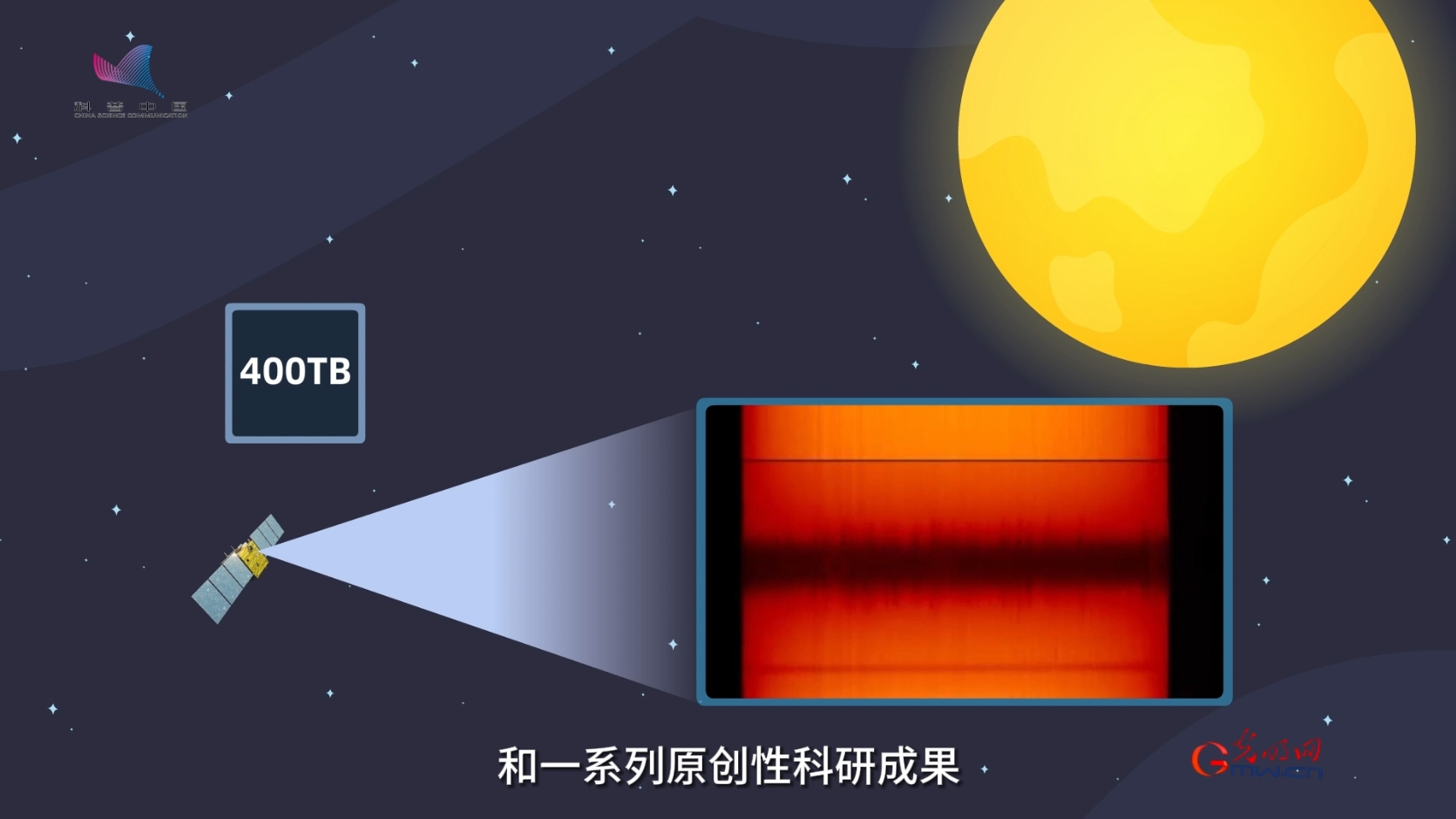

尤伟:青春在“羲和逐日”中闪光

有人形象地把“羲和号”比喻成像是地球的一只眼睛,时刻观测着太阳的一举一动。作为研制队伍的一员,“羲和号”卫星总体主任设计师尤伟对这只眼睛的来之不易感受颇深。

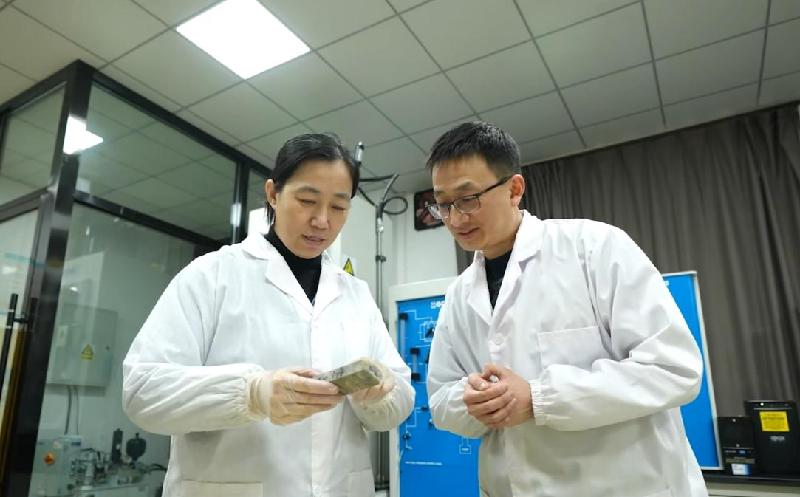

李敏:星辰为引 标注北斗精度

手机导航、物流动态、自动驾驶……我们的生活离不开卫星定位。但其实,想要精确获取用户定位,必须先精准捕捉导航卫星的位置。武汉大学教授李敏就从事着这样的工作——通过跟踪观测、数据分析来计算卫星在太空中的位置。

跨越百年 这条铁路从“人”字变成“大”字

京张高铁线路条件复杂,层峦叠嶂,石峭弯多,全线共有桥梁64座,隧道10座。“山峦沟壑难避、千分之三十坡道难登”是摆在京张高铁设计团队面前的设计难题。

这位“90后”科学家造了一条鱼,还让它游到了马里亚纳海沟

这是李国瑞,此时他还是哈尔滨工程大学的一位学生;这是他的创意,一条能在大海中自由游动的仿生鱼。此时,他还不知道,10年后,这条鱼将游出实验室,游向万米之深的马里亚纳海沟,“游”上《自然》杂志。而他自己,也将成长为一名“90后”科学家。

杨燕初:让“大白鲸”飞向世界屋脊

在世界屋脊青藏高原上空,如果你看到有“大白鲸”飞跃层层雪山,千万不要感到疑惑,那是“极目一号”Ⅲ型浮空艇的身影。2022年5月21日5时09分,它的升空高度超过世界最高峰珠穆朗玛峰,达到了9050米,打破同类型浮空器的升空观测高度世界纪录,获得了珠峰地区大气水汽传输和温室气体垂直变化过程关键科学数据。

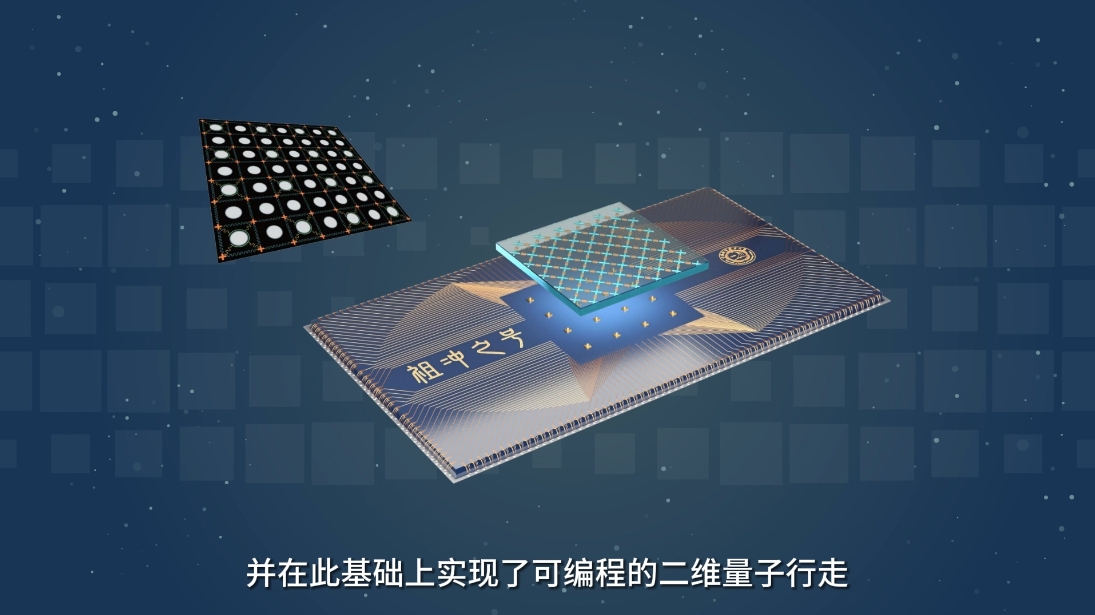

朱晓波:“最强大脑”背后的科学匠人

量子计算机的原理与传统计算机完全不同,其理论依据是量子力学中的量子叠加原理施展并行计算的能力。在量子计算中,0和1同时存在,就意味着很多个任务可以同时完成。量子计算机也因此获得远超经典计算机的指数级的超强计算能力。

“蘑菇院士”李玉:用食用菌焕发乡村新“蘑”力

食用菌如今已走入寻常百姓家,这一口福的背后,凝聚了中国食用菌产业科研工作者的辛勤努力。其中,中国工程院院士李玉就是其中的佼佼者。他不仅是黏菌科研领域的拓荒者,还以中国人的名字命名了黏菌种名,建成了中国第一个食用菌多组学数据库,带动了数万农户依靠食用菌脱贫致富。

安全回家!150秒回顾“神十六”逐梦苍穹之旅

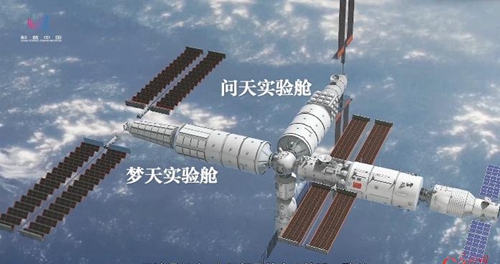

2023年10月31日8时11分,神舟十六号载人飞船返回舱在东风着陆场成功着陆,现场医监医保人员确认航天员景海鹏、朱杨柱、桂海潮身体健康状况良好,我国空间站应用与发展阶段首次载人飞行任务取得圆满成功。

59年前的这声巨响 是他最难忘的生日礼物!

1964年10月16日,中国第一颗原子弹爆炸成功,中国自此成为全世界第五个拥有核武器的国家,而这一天也恰巧是享誉世界的杰出核物理学家、中国原子能科学事业卓越的开拓者和奠基人、“两弹一星”功勋奖章获得者钱三强的51岁生日。

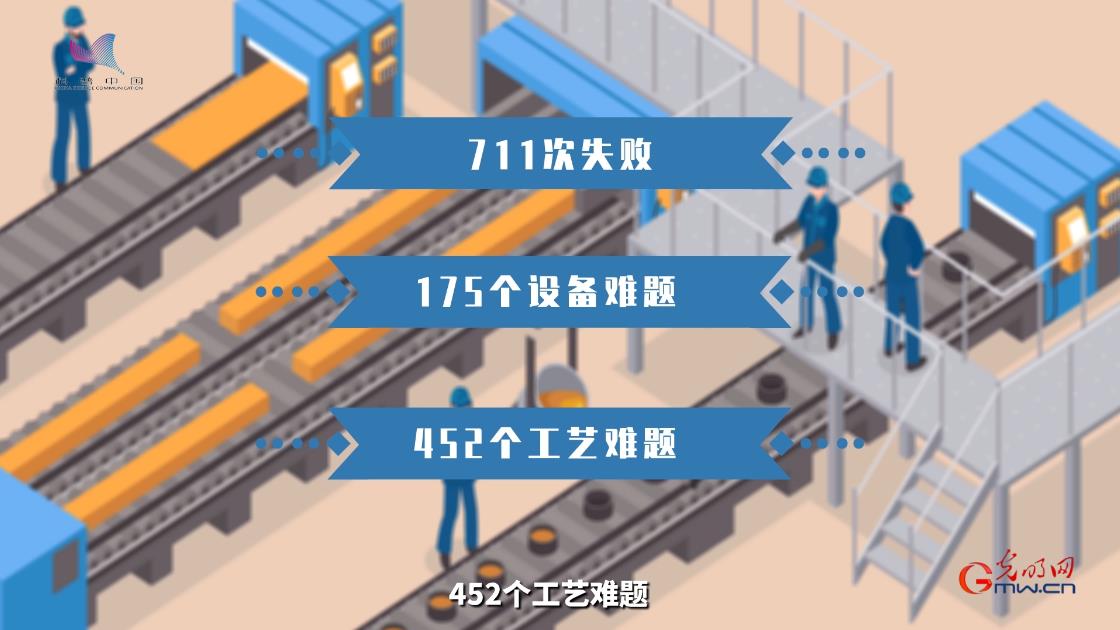

“85后”卫星总师陈杨 :用热爱与创新铸就“鲲鹏之变”

回顾天鲲二号的研制历程,陈杨用“不简单”来总结。从2017年他和团队画出天鲲二号的第一张图纸开始,5年的时间里不断调整方案,才成就了这款具有国内领先水平的卫星。

繁星追梦 | “暖通”博士后袁闪闪:将低碳进行到底

为了使建筑更加节能低碳,袁闪闪和团队研发利用综合气象参数来调控供热系统的技术,利用太阳辐射的热量实现动态调节,整体节能水平超过10%。

洋流暗藏哪些秘密?这位海洋学大咖向海逐浪

辽阔的大洋中,海水并非静止不动,它们像河流一样,沿着相对固定的路线流动,这就是“海流”。与大气环流相比,海洋环流的观测更困难,中国科学院院士胡敦欣则为此耕耘了60余载。

大风车滴溜溜地转 清洁能源这样从海上来

相较于陆地风电,海上风电由于不受建筑、地形、山峦的影响,风更大,风的质量更好,有着天然的优势。而比起近海风电,深远海风电发展潜力更大,这深深吸引着华南理工大学船舶与海洋工程系主任樊天慧。

廖席:将百炼钢“擀”成绕指柔

一项技术,获得44项国家专利,填补了两项行业标准,从航天航空、医疗器械到精密仪器、新能源再到当下流行的折叠屏手机,你听过的这些高精尖设备,都有它的身影。

李立毅:把“空间站”建在地球上

作为哈工大空间环境与物质科学研究院院长,李立毅担任工程的常务副总指挥和常务副总师。在工程正式开工以后的近五年时间里,这支队伍没有双休日和节假日。为了打造零磁空间环境系统,每天凌晨,他们要在哈尔滨电网功率最低的时候做实验,因为这个时候的数据最准确。

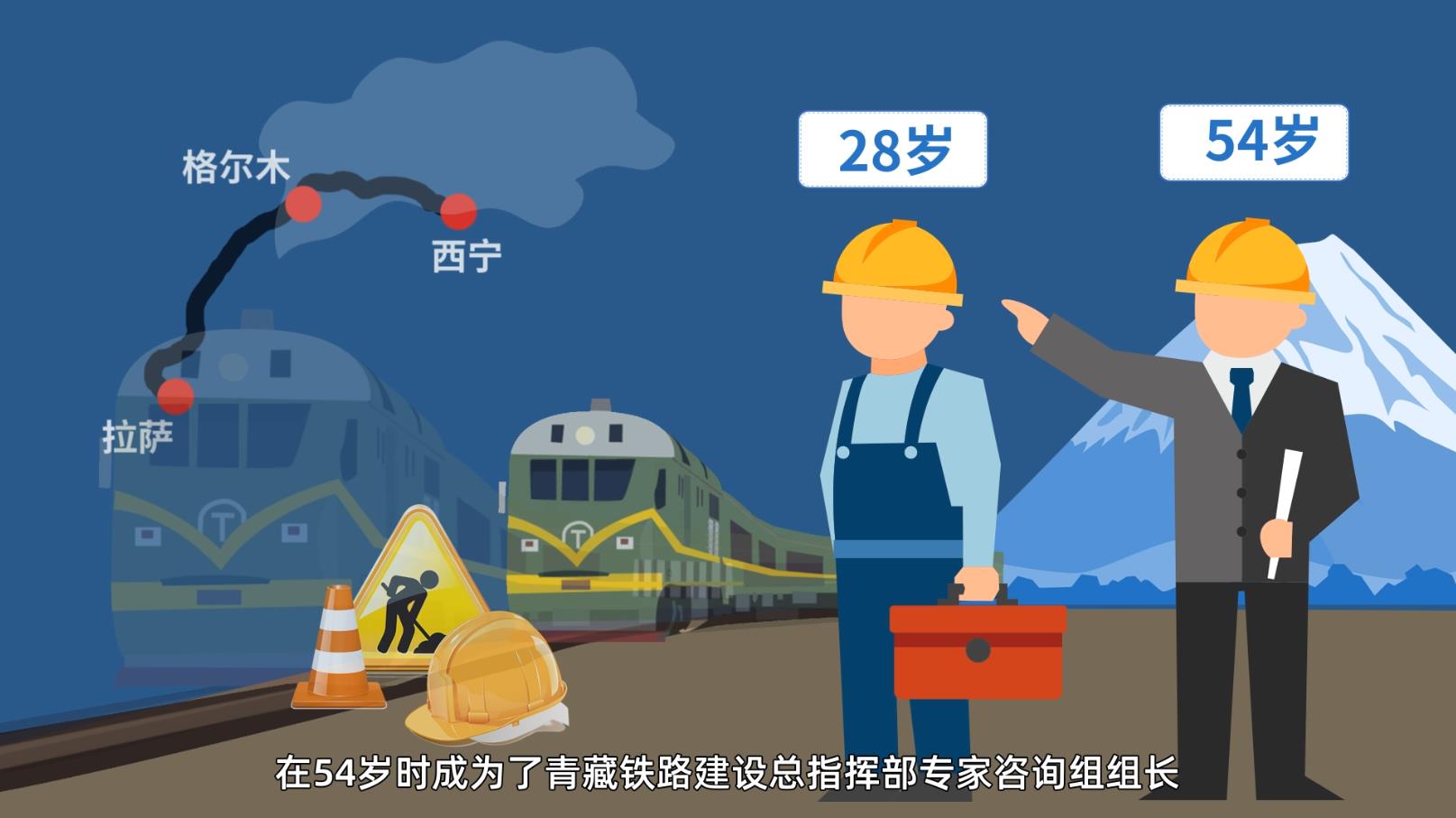

一生只做一件事 他破解“冻土”难题

这条“神奇的天路”在建设过程中突破了高寒缺氧、多年冻土、生态脆弱等三大世界级工程难题。其中,冻土问题曾一度成为修筑青藏铁路的“拦路虎”,导致“天路”停工。

追寻“雪山精灵” 他为滇金丝猴“上户口”

1992年6月4日,我国科学家龙勇诚拍摄到了第一张滇金丝猴的野生照片,向世人揭开了这个物种的面纱。而这张珍贵的相片背后,则是龙勇诚多年的追寻和付出。

为万里边海防线筑牢“数字长城”

一个个“信息化哨兵”,洞察十数公里外纷繁复杂的目标;一张联防密网,织就数百个边海防感知前端触点,海岛、口岸尽收眼底;一道“数字长城”,打破壁垒,了然数百万动态数据,精准分析锁定。

繁星追梦·忆袁隆平 | 袁老思维超前,生活却很“落伍”

“我觉得袁老师他是很宽容的。”作为袁隆平的博士研究生,辛业芸回忆起完成博士论文时的情景,首先想起的是袁隆平实事求是的精神。

献给追光的我们——电影短片《征途》主题歌《去追那束光》赏析

6月4日,在中国空间站工作半年之久的神舟15号飞船以及乘员费俊龙、邓清明和张陆安全返回地面。同时,以航天员邓清明为原型改编的电影短片《征途》主题歌在各个平台再次响起。

切开36000颗种子 他找到了更有营养的大米

大米是家中的必备主食之一,但却很少又有人关心它的营养潜力有多大。如今,随着社会的发展我们不仅要吃饱更要吃好,怎么提高农作物的营养?这是北京大学现代农学院院长刘春明一直在解决的问题。

了不起的她 | 赵晓丽:走遍江河湖海 守卫生态系统安全底线

2010年起,我国环境基准工作起步,赵晓丽参与和见证了我国在水质基准方面走过了从无到有,从跟跑到并排跑,再到逐渐领跑的路程。

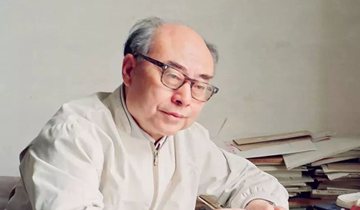

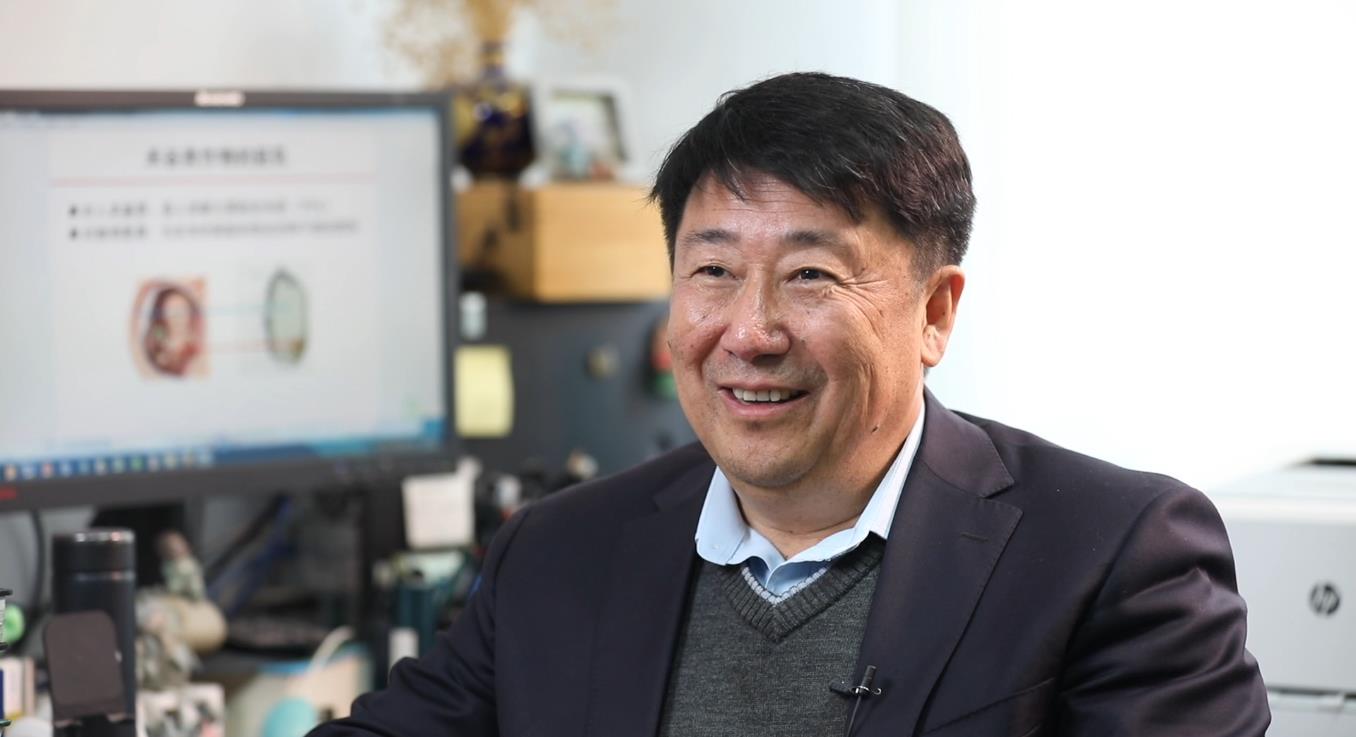

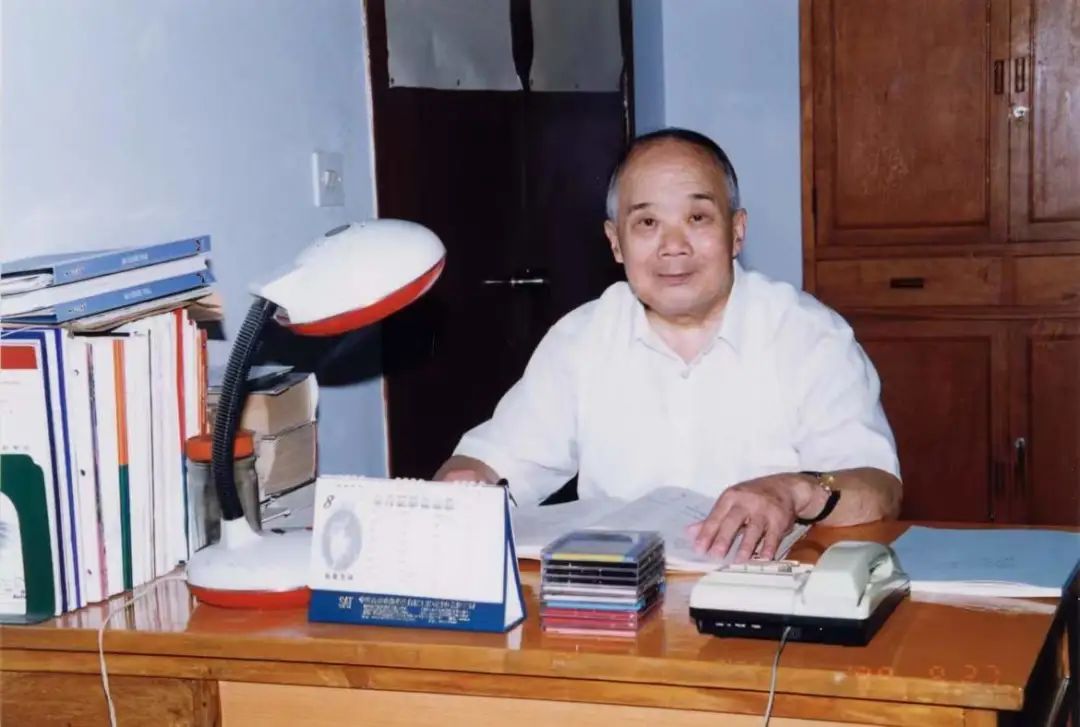

我心中的科学家|中国大气物理学引路者——王鹏飞

他是我国著名的大气物理学家、气象史志学家、气象教育家和气象科普专家。他是中国近代气象事业从起步至腾飞进程的参与者和见证人之一。他是南京气象学院大气物理系奠基人。他,是王鹏飞。

智能时代 | 城市的远见

科技的力量,塑造了现代城市和现代的社会。然而,随着时间的推移,城市遭遇了发展的挑战。交通拥堵、环境污染、资源短缺、贫富悬殊……我们享受着现代生活的繁华,也困顿于钢筋水泥的丛林。

智能时代 | AI的突围

人工智能,正在全方位地介入并改变我们的生活。以技术创新为主导,以资本为支撑,以市场为需求,新技术开辟新途,迭代向前,在赋能各行各业过程中,点燃了一场革命。

智能时代 | 人有人的用处

今天,以人工智能为代表的新技术已经开始在人类世界攻城略地。“机器将代替人类”,知识的记忆、分析与利用,不再是值得骄傲的能力。而人工智能,在全面挑战人类智商之余,甚至还在悄无声息地进攻着人类的情商。

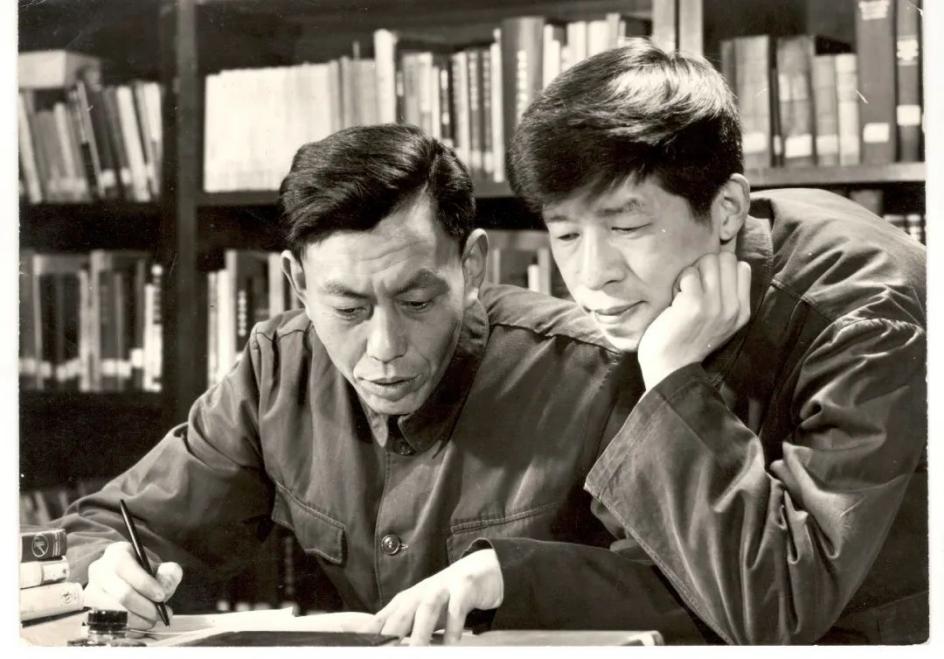

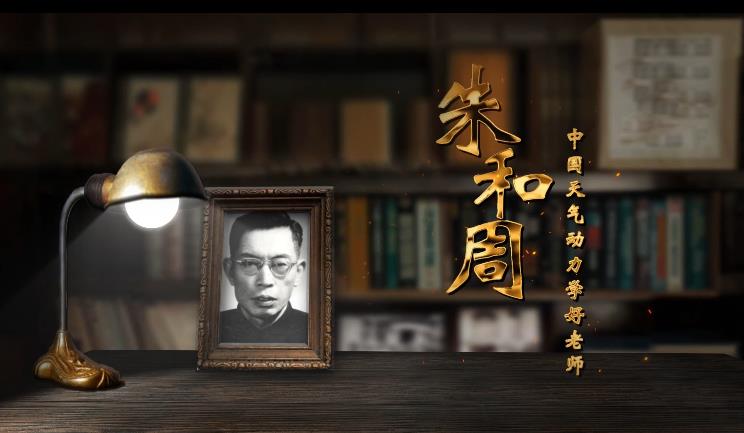

我心中的科学家|中国天气动力学好老师——朱和周

1940年,朱和周毕业于西南联合大学地理气象系。1948年赴美国加利福尼亚大学研究生院留学。建国初期,在祖国最需要时候,他听从党的召唤,毅然放弃获取学位的机会回国参加气象事业的基础建设。

智能时代 | 谁在改变一切

人工智能、区块链、物联网、云计算、5G 通信等新技术的突破及应用,已然颠覆了我们对过去的认知。智能时代,正塑造着人类的未来,同时也在塑造着未来的人类。

如何真正做有价值的科研?听“茶叶院士”陈宗懋的答案

如何科学防治病虫害?如何减少药物残留?与茶六十载,中国工程院院士、中国农业科学院茶叶研究所研究员陈宗懋和这些难题打了一辈子交道。

了不起的她 | 张凡:在“亚洲水塔”读懂江河奥秘

青藏高原被称为“亚洲水塔”,水塔里的水是清还是浊,对我们利用水资源产生了非常大的影响,所以探究青藏高原河流湖泊的水量、泥沙、水质状况及其如何响应气候环境要素的变化至关重要,这也是中国科学院青藏高原研究所张凡研究员的主要工作。

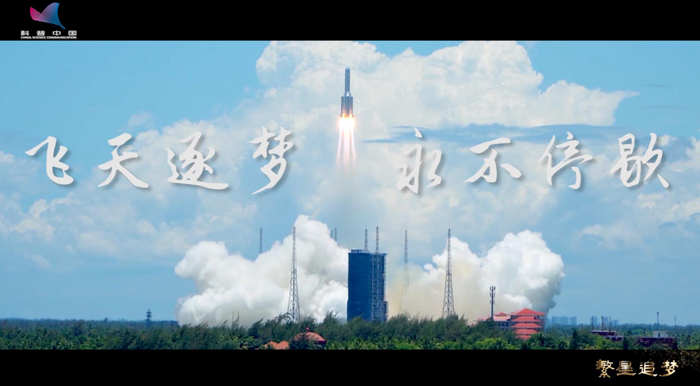

今天,致敬叩问苍穹的中国声音!

4月24日,是第8个“中国航天日”,从东方红一号卫星成功发射,太空第一次响起属于中国的声音,到着陆月球背面、登陆火星,深空中留下中国人的足迹,再到中国空间站全面建成,我们有了自己的太空家园,伴随着一次又一次的成功发射和一个又一个的科研成果,中国航天取得了举世瞩目的成就。成就背后,是一个人、一个群体、一个民族对梦想的不断追求。

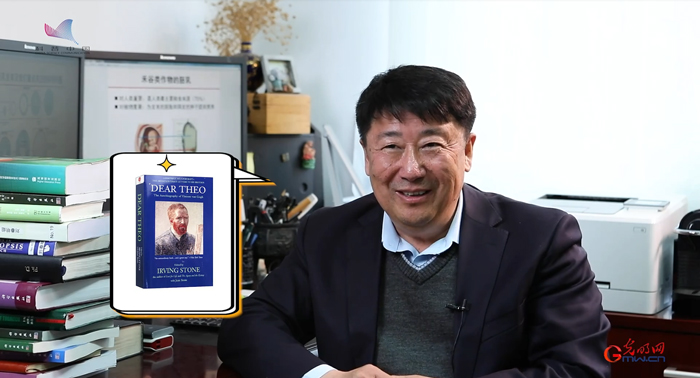

科学家的书房|中国到底有多美?刘嘉麒院士推荐了这本书

哪一本书对他们的人生有着深远影响?科学家们又推荐阅读哪些书?跟随科普中国繁星追梦,走进多位科学家的书房或办公室,探寻对他们来说最独特的书籍。

科学家的书房|闵永刚:读书就是要建造自己的“万里长城”

“我很喜欢读书,虽然不破万卷,几千卷也有了。”俄罗斯工程院院士、广东工业大学教授闵永刚十分热爱阅读,对如何读书也有着自己的见解。

了不起的她|郭晓蕙:像培育“春苗”一样开展糖尿病教育

糖尿病作为一种慢性疾病,虽然不会立即产生致命性的危险,但由于无法彻底治愈,患者要长期、终身地进行治疗来控制血糖。如何科学管理患者、延缓疾病的进展一直是一项严峻的挑战。作为国内糖尿病教育管理领域的先行者,北京大学第一医院内分泌科主任郭晓蕙率先在北京大学第一医院开设了共同照护门诊,成为国内糖尿病诊治模式新范本。

【科普中国繁星追梦】我心中的科学家|中国气象事业开拓者——章基嘉

23年夙兴夜寐,章基嘉将人生最美好的青春年华奉献给了学校,他不知疲倦地在这块挚爱的领域耕耘着,为我国气象事业发展呕心沥血、鞠躬尽瘁。

【追梦南繁】“雷达哨兵”张浩文:吹响迁飞害虫预警“第一哨”

中国农业科学院植物保护研究所张浩文团队长期驻扎在海南省三亚市,这里处于害虫的周年繁殖区。他们利用雷达、大数据等计算机技术探索出一条充满科技范儿的虫灾预警之路。

【科普中国繁星追梦】我心中的科学家|中国气象事业奠基者——涂长望

涂长望出生于湖北武汉。1930年,考取公费留学生,赴英国伦敦大学攻读经济地理。每天往返在公寓和伦敦大学之间,涂长望都要经过伦敦气象台。气象台橱窗里面每天不断更新展示的包括中国在内世界各地的天气图,深深地吸引了涂长望。

【追梦南繁】“守护者”贾瑞宗:筑牢“南繁硅谷”生物安全屏障

作为中国热带农业科学院最早派驻三亚的一名南繁生物安全科研工作者,他和团队从2004年开始就一直在支撑海南南繁区的生物安全。

【追梦南繁】“追光者”徐志红:光的尽头有甜蜜的彩虹

对于西瓜育种专家徐志红来说,最幸福的事情莫过于“吃瓜群众”的夸赞。她说,自己的梦想就是“品种遍天下”。如果大家都能吃到她培育出的西瓜,还能叫出这些西瓜的名字,她就觉得特别高兴了。

【科普中国繁星追梦】以自然科学终吾身 他是踏遍山河的地学泰斗

3月22日是我国地质学家、中国科学院院士黄汲清逝世28周年纪念日作为我国近现代地质事业开拓者和奠基人之一在七十多年的地质生涯中他踏遍祖国山河对我国地质学研究作出了重要的贡献取得了令人瞩目的成就。

【科普中国繁星追梦】我心中的科学家|中国气象事业开创者——竺可桢

竺可桢出生于浙江绍兴。他有一颗深切的爱国心,最热烈的希望是要出洋到欧美,学习西方先进的科学技术。1910年,竺可桢成功考取留美公费生,先后赴美国伊利诺大学、哈佛大学攻读农学和气象学专业。

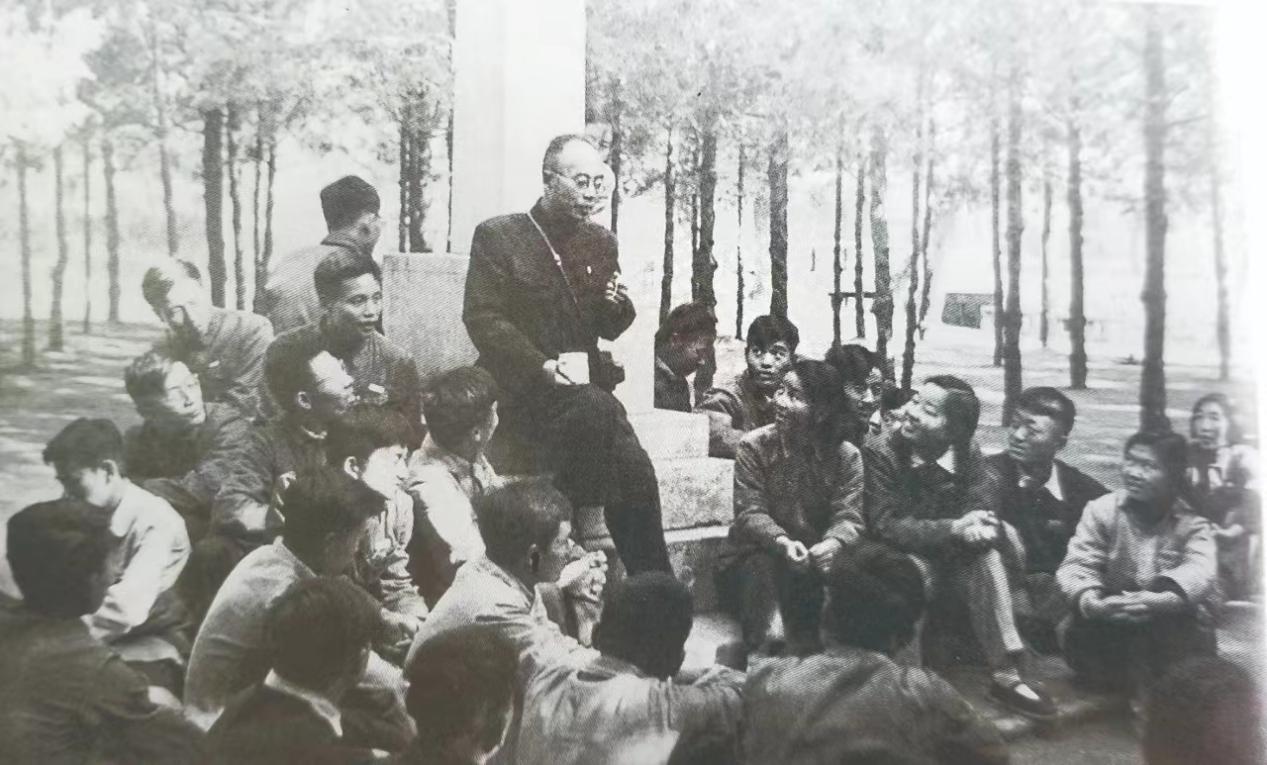

追忆“中国预警机之父”王小谟:用一生为祖国打造“千里眼”

中国电子科技集团有限公司6日夜间发布讣告:著名雷达专家、中国预警机事业的开拓者和奠基人、国家最高科学技术奖获得者、中国工程院院士王小谟,因病医治无效,于3月6日下午在北京逝世,享年84岁。

“斜杠”科学家的进阶之路:科普指引我打开科学之门

科技工作者、科普达人、电影《流浪地球2》科学顾问......苟利军的身上有着许多的标签,但无疑都离不开“天文”和“黑洞”两个词。作为中国科学院国家天文台研究员,他对太空有着无尽好奇。

痛惜!中国大熊猫研究第一人,走了……

2月16日晚被誉为“中国大熊猫研究第一人”的胡锦矗教授病逝他是中国有名的动物学家国际公认的大熊猫生态生物学研究的奠基人他曾组织领导了我国第一次大熊猫调查建立世界第一个大熊猫生态观察站是我国研究大熊猫的“领航者”!

“祖国一片宁静安详”,这位核潜艇院士的愿望实现了

2023年2月16日,是中国科学院、中国工程院院士赵仁恺诞辰100周年。他是国际著名核动力专家、中国核动力科学与工程技术设计的奠基人和开拓者之一,被称为中国核潜艇的“守护神”。

【科普中国繁星追梦】杨伯钢:我的测绘人生

在全国工程勘察大师、北京市测绘设计研究院原副院长杨伯钢看来,测绘是一切规划、设计和建设的先行者,不管是重大工程的施工,还是老百姓的衣食住行,都离不开测绘工作。

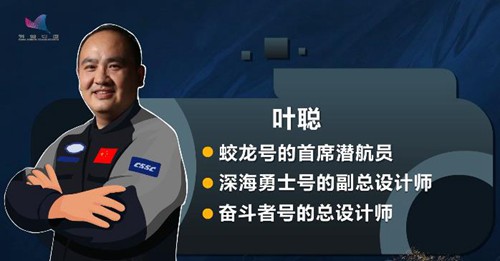

【科普中国繁星追梦】潜入万米海底 追寻万物起源

水深范围从6000米到11000米左右的深海空间,被科学家称作“海斗深渊”,是人类知之甚微的神秘世界,也是地球上最深的海洋区域,但这恰恰是我国自主研发的全海深自主遥控潜水器——“海斗一号”游弋的区域。

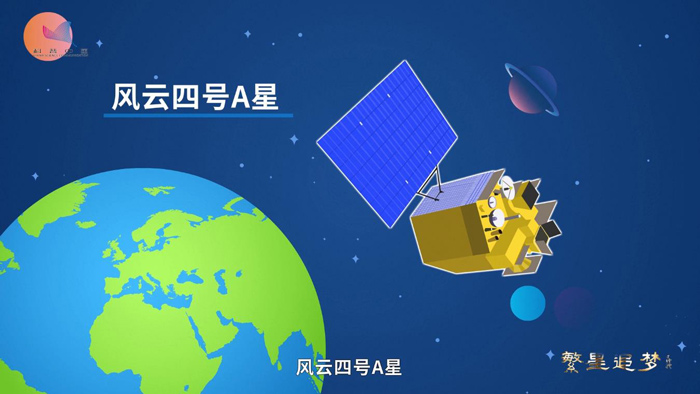

【科普中国繁星追梦】董瑶海:让“天有可测风云”

从此前“蓝色弹珠”的地球摄影作品到新界面,普通用户看到的只是短短2秒的变化,但这背后,是我国科研团队多年的付出,董瑶海便是其中一员。

【科普中国繁星追梦】寻觅宇宙 他们追随着星星的脚步

生活在现代的我们,也许很难想象:千年前的中国古人,仅凭肉眼便可绘制出精密而又宏大的星宿图。他们是怎么做到的?今天,就让小星带大家来探索中国伟大的天文观测史。

【科普中国繁星追梦】徐芑南:“蛟龙”出海 突破深蓝极限

蛟龙闹海,突破极限。2012年“蛟龙号”在马里亚纳海沟创造了下潜7062米的中国载人深潜纪录,这位“深海探险家”,在海底刻下中国深度。

桑谷沟深乱石险,巧拓树芯治山滑

作为北京林业大学泥石流领域的专家,在此之前,马超已经见识过很多自然灾害,他亲身经历了汶川地震,也曾见识过全国各地,比如北京,山西,西藏等各地的泥石流。还曾远赴俄罗斯,调查火山泥石流,当时距离滚烫的岩浆仅有一步之遥……

行底雅泥石流科考,觅藏西秘境小江南

今年七月底的一天,国道219上,两辆越野车一前一后地奔驰而过,它们穿梭在这片枯黄的草原中央,远处的雪山还在飘着雪花,不时闪现的几头牦牛和藏羚羊让人侧目。道路很长,极目之处尽是空灵。车速很快,风声从窗边呼啸而过,车上“第二次青藏高原科学考察”字样格外引人瞩目。

深藏功与名 他们攻克了胰岛素关键问题

糖尿病,是影响我们现代人生活的慢性病,如今,得益于中国与世界医学家前仆后继的努力,糖尿病可以得到有效的控制和治疗,你知道,中国科学家研究糖尿病的历史么?

【科普中国繁星追梦】“深潜院士”汪品先:9天3次入深海,谈笑间播撒科学种子

2018年,82岁的他乘坐国产载人深潜器,9天内连续3次深潜南海,亲身探索瑰丽的海底世界。仅凭简陋的科研设备,研究几抔海底泥沙样品,他就发表了赢得国际同行尊敬的研究成果。

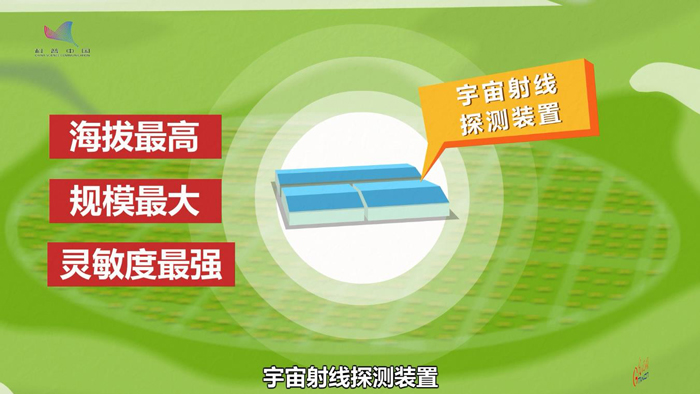

【科普中国繁星追梦】常进:炼就太空中的“火眼金睛”

在距离地面500公里左右的太阳同步轨道上,来自中国的“悟空”正在遨游。作为我国第一颗暗物质粒子探测卫星,它和《西游记》中的孙悟空一样,拥有“火眼金睛”的技能,不过它要探测的是宇宙高能粒子的踪迹。

【科普中国繁星追梦】追忆植物学家王文采:一枝一叶,心系一生

据中国科学院植物研究所11月16日晚间讣告,著名植物分类学家、中国科学院院士、该所研究员王文采,因病医治无效,于当日15时13分在京逝世,享年96岁。

【科普中国繁星追梦】王建宇:为天地通信架一座桥

两千多年前,《墨经》中记载了世界上第一个“小孔成像”实验,对光沿直线传播进行科学解释,为量子通信发展打下一定的基础。两千多年后,“墨子号”量子科学实验卫星发射升空,用“光”继续书写人类信息传输的未来。

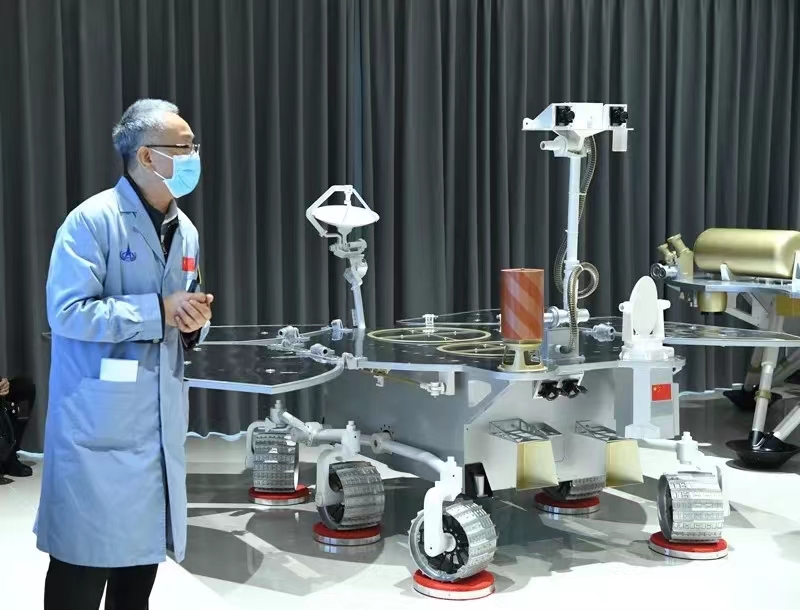

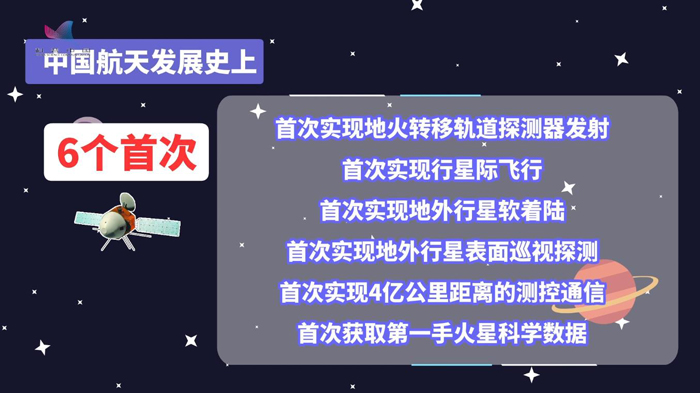

【科普中国繁星追梦】张荣桥:走!去火星探险

2021年5月15日,在距地球3.2亿公里外的火星轨道上,天问一号探测器进入火星大气层,并最终稳稳落在火星乌托邦平原南部预选着陆区。看到这一刻,中国首次火星探测任务工程总设计师张荣桥摘下眼镜,热泪盈眶。

【科普中国繁星追梦】吴光辉:“破茧化蝶” 让国产大飞机翱翔蓝天!

作为我国具有自主知识产权的大型客机,C919座级为158-168座,航程4075-5555公里,能够胜任国内所有城市之间的飞行。

科研助理孙梦雅:兴趣与科研合二为一 让大豆物尽其用!

今年刚刚硕士研究生毕业的孙梦雅,如愿地加入了北京工商大学食品与健康学院蛋白资源开发与营养食品研究实验室,成为了一名科研助理。

【科普中国繁星追梦】专访激光院士许祖彦 他是真正的“追光者”

北京冬奥会闭幕式上,“折柳寄情”的画面令人印象深刻,一棵由激光组成的“参天大树”,在舞台中央拔地而起,无数条光束透过主火炬台穿云破雾、直达天际,这棵“大树”应用的就是我国自主研发的“真激光”技术。

《追梦》——致敬中国载人航天工程实施30周年

今天是中国载人航天工程立项30周年,30年的不懈奋斗,无数人将青春与热血,献给了载人航天事业,使得在茫茫戈壁上直指苍穹的“神箭”一次又一次地成功飞天,英雄的航天员们一次又一次地探索宇宙浩瀚。

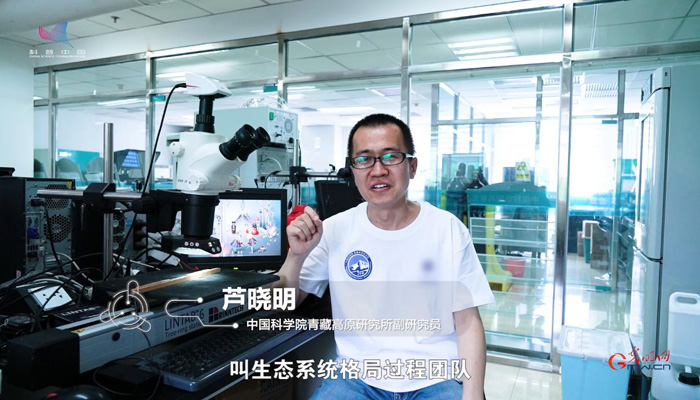

“80后”科学家的“诗与远方”:在青藏高原解开植物密语

从茂密的树林到低矮的灌丛,在青藏高原的山区,随着海拔逐渐升高,植被的种类不尽相同,植物的生长也就有了一条 “天然边界”。老家在山西太行山上的中科院青藏高原研究所芦晓明副研究员,大学毕业后选择了比太行山更高的山川,去看草木的变迁。

【科普中国繁星追梦】彭实戈:会提问题、提好问题,比能解决问题更重要

彭实戈,山东大学数学学院教授中国科学院院士、2020未来科学大奖-数学与计算机科学奖获奖者,被誉为中国金融数学领域的奠基人。

守护地球“第三极” 这位“80后”科学家破译青藏高原岩石密码

中科院青藏高原研究所副研究员王厚起,是一名与岩石打交道的青年科学家,凭借着大学时的一腔热血,他选择在极具挑战性的青藏高原进行科研工作。

侯云德:阻击传染病的“老将军”

作为我国分子病毒学、现代医药生物技术产业和现代传染病防控技术体系的主要奠基人,侯云德的成果已经根植在祖国大地和人民健康上,为人民群众对美好生活的向往继续奋斗。

屠呦呦:不慕浮华 醉心青蒿

2015年10月5日,一个名字在中华大地沸腾,并响彻全球,她就是“屠呦呦”。因为发现青蒿素,屠呦呦获得了该年的诺贝尔生理学或医学奖,成为迄今为止第一位获得诺贝尔奖的中国本土科学家,实现了中国人在自然科学领域诺贝尔奖零的突破。

和青藏高原“谈恋爱”?这位青年科学家与冰川“共舞”

《科普中国繁星追梦》栏目采访了三位来着中国科学院青藏高原研究所的青年科学家,一起听他们讲述那来自远古的呼唤,看清青藏高原“家底”。

黄旭华:做隐姓埋名人 干惊天动地事

黄旭华,中国第一代攻击性核潜艇和战略导弹核潜艇设计师,大半生隐姓埋名,却一直干着惊天动地的大事,为中国核潜艇研制和跨越式发展作出了卓越贡献。

于敏:愿将一生献宏谋

第一颗原子弹爆炸到第一颗氢弹试验成功,美国用了7年多,苏联用了4年,中国仅用了2年8个月。而在核试验这条道路上,美国进行了1000余次,我国只进行了45次,不及美国的1/25。这一切的背后离不开一个曾经绝密了28年的名字——于敏。

上天把碳汇算明白!“句芒号”原来是这样设计的

森林碳汇监测需要有高精度的植被数据作为支撑,为达到这一要求,研制团队尝试“跨界”,创新性地将天基测绘“激光雷达+光学相机”为代表的主被动联合观测手段应用到森林监测中。

【科普中国繁星追梦】双脚丈量求学路 黄土地培养出“最接地气”院士

《科普中国繁星追梦》带你走进10位院士的璀璨人生。本期嘉宾:张启发,中国科学院院士、华中农业大学教授、2018未来科学大奖-生命科学奖获奖者。

【科普中国繁星追梦】数学很枯燥?这位院士发现其中之美

《科普中国繁星追梦》带你走进10位院士的璀璨人生。本期嘉宾:彭实戈,中国科学院院士、山东大学数学学院教授、2020未来科学大奖-数学与计算机科学奖获奖者。

【科普中国繁星追梦】造福更多“吃货”,这位院士是真正的美食家

《科普中国繁星追梦》带你走进10位院士的璀璨人生。本期嘉宾:孙宝国,中国工程院院士、北京工商大学校长、中国食品科学技术学会理事长

【科普中国繁星追梦】“电磁侦探”苏东林院士:科研的种子代代相传

《科普中国繁星追梦》带你走进10位院士的璀璨人生。本期嘉宾:苏东林,中国工程院院士、北京航空航天大学前沿科学技术创新研究院首席科学家、电子信息工程学院教授。

【科普中国繁星追梦】冯小明院士:用化学为美好生活筑基

《科普中国繁星追梦》带你走进10位院士的璀璨人生。本期嘉宾:冯小明,中国科学院院士、四川大学化学学院教授、2018未来科学大奖-物质科学奖获奖者。

【科普中国繁星追梦】他是“中国干扰素之父” 铸就传染病防控之盾

作为一位在一线研究病毒和传染病防控的科学家,侯云德还是一位具有崇高信仰和家国情怀的共产党员。正是因为无数像他这样的科学家的努力,我国广大人民才远离了传染病的困扰。

【科普中国繁星追梦】褚君浩院士的少年往事:兴趣引出鸿鹄之志

他们,是胸怀祖国、求真务实的科学家,奋斗在国家最需要的地方;他们,是人们眼中的学术“大神”,用超智慧的头脑,把论文写在祖国大地。他们,从学生时代走来,一步步成为了两院院士,引领着国家的科研发展。他们的青葱年代有哪些不为人知的故事?是否曾经也是“中二”少年?《科普中国繁星追梦》带你走进10位院士的璀璨人生。

【科普中国繁星追梦】“稀有金属”院士李东英:一生为国炼“金”

1949年7月,李东英开始了黄药的研究,经过夜以继日的攻关,只用了两周时间就研制出第一批液体黄药。为了解决黄药的运输与存储问题,他又研制出固体黄药的生产工艺和设备,基本生产工艺一直沿用至今。

【科普中国繁星追梦】十年如一日!这位院士将“冷板凳”坐成“热板凳”

中国科学院院士、神经生物学家、中科院神经科学研究所所长蒲慕明,作为拥有“超强续航”能力的院士,分享了他漫长又充实的科研之路。

【科普中国繁星追梦】37岁考研终“上岸”,这位院士最执着

《科普中国繁星追梦》带你走进10位院士的璀璨人生。第二期,中国科学院院士、火山地质与第四纪地质学家、中国科学院地质与地球物理研究所研究员刘嘉麒,作为“最执着”的院士,分享了他与火山的往事。

【科普中国繁星追梦】下可入地探矿,上可九天揽月,这位院士很“热血”

球的能源巨大,尤其是太阳能,这是清洁能源,太阳照在月球上面所有的能源相当于我们人类发电量的25,000倍,稍微用一点点就足够地球全人类使用了,而且它不刮风不下雨,没有云,没有雾,它始终有一半被太阳照着,这半个月照这一边,那半个月照那一边。

【科普中国繁星追梦】翟振国:守护医者仁心,在传承中持续创新

肺栓塞被认为是“沉默的杀手”,也称为肺血栓栓塞,是由于内源性或外源性的栓子堵塞肺动脉主干或分支,引起肺循环障碍的临床和病理生理综合征,与大众熟知的心梗、脑梗相比,大众对肺栓塞的知晓度非常低。

【科普中国繁星追梦】一甲子矿业报国梦 这位院士打造出绿色矿山

2018年10月16日,2018 矿业前沿与信息化智能化科技年会现场,一位耄耋老人成为焦点——他就是金属采矿专家、中国工程院院士于润沧。

【科普中国繁星追梦】他是农药残留检测“领路人” 守护人民一餐一饭健康安全

2021年7月,年近80岁的庞国芳参加了2021 青岛国际标准化大会,他的目光始终紧盯着我国农药残留检测技术标准化研究的发展,“只有把标准做得先进、做得齐全,才能保障我们的食品质量”。

【科普中国繁星追梦】汽车圈里的“老顽童” 他让中国的轿车跑得更快

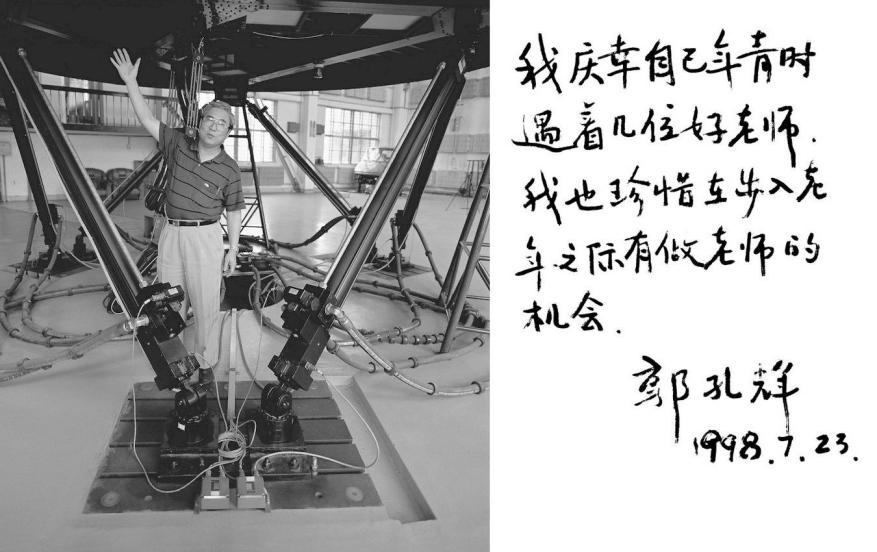

郭孔辉的家,像个汽车模型博物馆。他爱收集各个年代、各种类型的汽车模型,不仅车门能打开,方向盘能转动,轮胎还很灵活,有些还是“绝版”。

【科普中国繁星追梦】“海归”医生顾虹:架起“健康天路” 守护孩子们的“心”

在素有“世界屋脊”之称、平均海拔4500米的青藏高原,先天性心脏病发病率很高,为了给藏区儿童进行先心病筛查救治,她曾率领专家医疗队十余次进藏。

【科普中国繁星追梦】纪念王淦昌诞辰115周年|夜空中闪亮的星

他把“够花”的标准定得很低:家中的伙食一向十分简单,穿着上也从不讲究,家里用的桌子、书柜的油漆大都已脱落,一把旧藤椅不知道坐了多少年都不舍得丢掉。然而,当需要把钱“用到更需要的地方去”时,王淦昌则十分慷慨。

【科普中国繁星追梦】纪念王淦昌诞辰115周年|隐姓埋名17年 那一刻他“重启姓名”

在氢弹研制突破的过程中,王淦昌更是忙碌,从核材料部件的研制,到产品设计、爆轰实验、物理测试等都要过问。

【科普中国繁星追梦】纪念王淦昌诞辰115周年|闯过原子弹研制第一关

1963年3月,王淦昌冒着大雪和风沙来到大西北核武器试验基地,这里位于青海湖东边的海晏县,平均海拔在3200米,属于高寒地区,冬天冷,风沙大,气压低,需要忍受头晕、心悸等高原反应。

【科普中国繁星追梦】纪念王淦昌诞辰115周年|“我愿以身许国”

但是,一位苏联专家私底下对核工业领导说“我们离开了,但你们还有王淦昌”。因为此时,王淦昌这位蜚声中外的中国物理学家正站在世界物理学舞台的最中央。

【科普中国繁星追梦】纪念王淦昌诞辰115周年|放下小我 以大我奉献科学

文章发表后不久,美国物理学家阿伦按照王淦昌的建议完成了K电子俘获实验,证明了中微子的存在,成为1942年世界物理学重大成就之一。

【科普中国繁星追梦】纪念王淦昌诞辰115周年|条件再艰苦也要守护好“实验珍宝”

1938年9月,浙江大学开始了长达1000多公里的西迁。西迁之路漫长、难行,加之日本侵略者的狂轰滥炸,条件异常艰苦,但师生们从未放弃,一边辗转跋涉,一边坚持教学。

【科普中国繁星追梦】纪念王淦昌诞辰115周年|“我要回到祖国去为她服务”

虽然错过了诺贝尔奖,但是王淦昌并没有气馁,而是继续前行,还把学生时代的这个教训,时时记在心里。这个遗憾也成为他之后教书育人、科学研究的一面镜子。

【科普中国繁星追梦】纪念王淦昌诞辰115周年|“做一个像岳飞那样的人”

王淦昌所具有的正义感、社会责任感、坚持原则、清正廉洁、谦虚质朴、平等待人、奖掖后进、助人为乐等高尚人格无需远溯,只需从王淦昌的父母身上就可以看到这些品质的渊源。

【科普中国繁星追梦】为煤炭拓新路 这位院士把“乌金”变“真金”

作为我国能源供应的压舱石和稳定器,煤炭在我国的主体能源地位在未来相当长的一段时间内不会改变。而有一位院士,始终在为实现能源清洁高效利用,推进能源革命、保障我国能源安全、能源革命殚精竭虑、矢志奉献,他就是谢克昌。

【科普中国繁星追梦】张锦秋院士:用建筑写诗 重现大唐风韵

身为共产党员,要做好一名人民建筑师,就应该到祖国需要的地方去。两年后,师从建筑大师梁思成、莫宗江的张锦秋,挥别首都北京,来到古城西安。

【科普中国繁星追梦】六十余载建筑生涯 他的作品都是“国家宝藏”

何镜堂1938年生于广东东莞,读小学期间,新中国刚刚成立,“大家都卯足了一股劲儿蓄势待发,随时准备大展拳脚。”那时,他最喜欢看的电影是高尔基三部曲,常看的书是《钢铁是怎样炼成的》。

【科普中国繁星追梦】抗震院士周福霖:让每一栋房屋都是“不倒屋”

从伶仃洋溯珠江而上来到广州,广州大学工程抗震研究中心的实验室里动静可不小——这里正进行着各种不同的抗震实验。研究中心的负责人叫周福霖,他带领团队花了近10年,探索出一整套海上桥梁隔震减震技术,极大地提高了港珠澳大桥的抗震安全性。

【科普中国繁星追梦】50余年只做一件事 他是真正的追“光”者

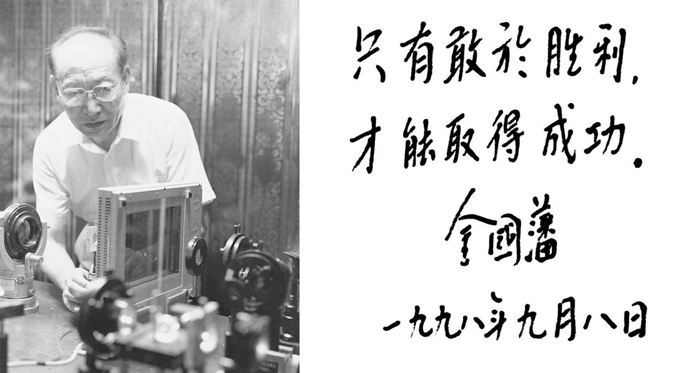

毕业于北京大学机械系的金国藩自幼就对机械非常感兴趣,经常将自行车拆了又装,装了又拆,还自行装制矿石收音机、收发报系统。1950年毕业时,成绩优异的金国藩留校任教。1952年随着全国院系调整,金国藩来到清华大学机械制造系工作。

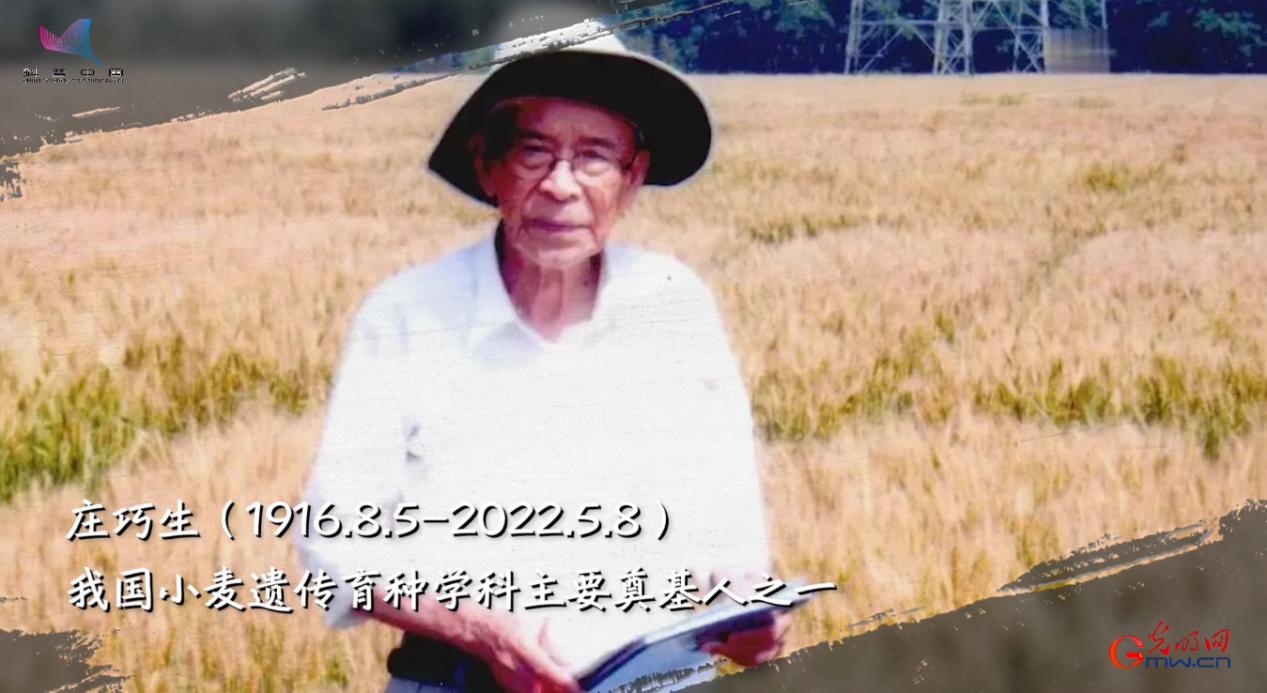

【科普中国繁星追梦】“世纪麦翁”庄巧生:胸怀科技报国志 一片丹心献麦田

为一颗小小麦粒付出将近百年光阴,在我国小麦育种发展史上硕果累累。他却谦虚总结自己一生只做了这样两件事:一是育成优良小麦品种在生产上应用;二是编几本与小麦或育种有关的专著,为国家科技事业留下一些历史记录,“仅此而已,微不足道”。这就是“世纪麦翁”庄巧生。

【科普中国繁星追梦】为了让“蓝嘴唇”自由呼吸, 这位耄耋医者倾其一生

接触过程老的人都知道,他习惯自称为大夫,热爱自己的专业、热爱临床工作,重视基本功。他表示,任何一个人,只要认准一件事情,并坚持下去,就一定能渐臻佳境。

【科普中国繁星追梦】追忆“泥腿子”院士庄巧生:一生跌打滚爬麦田中

庄巧生是我国小麦遗传育种学科主要奠基人之一,著名小麦遗传育种学家,一直把“要跌打滚爬在麦田中,学会同小麦对话”作为自己从事科学实验的座右铭,他也因此被大家称作“泥腿子”院士。

青春献给中国航天|“编织”搜救密网 护佑航天员“回家”

4月16日神舟十三号乘组“返回地球”,在北京航天飞行控制中心的大屏上,呈现着整个搜救态势的过程,背后操作着这个系统的,是航天科工二院706所第八事业部业务应用室副主任江山。

【科普中国繁星追梦】“侠医”葛均波:医病,更要医心

心脏,曾是手术刀最难以触及的禁区,在方寸之地“穿针引线”, 容不得半点闪失,中科院院士、复旦大学附属中山医院主任医师葛均波长期致力于推动我国重大心血管疾病诊疗技术革新和成果转化,创造了多个心脏病领域的“中国第一”和“世界第一”。