点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

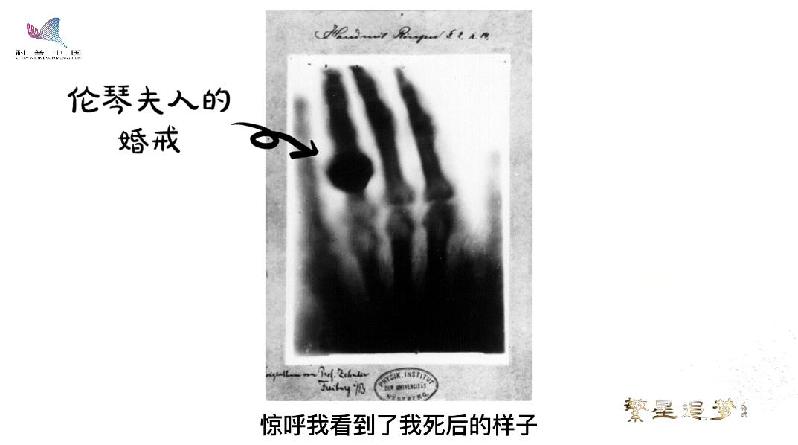

1895年,被誉为“放射学之父”的伦琴在实验的时候,意外发现了X射线。为了向他老婆证明自己真的是天天在实验室捣鼓自己的重大发现,这个老实又有点浪漫的老男人,用自己的夫人当模特,拍下了人类第一张X照片。

伦琴夫人看到这张照片后,惊呼“我看到了我死后的样子”。那时的伦琴夫人应该想不到,穿过她手掌的这一束微光,将在未来发展汇聚成巨大的光亮,以之前难以想象的神秘力量照亮死与生的边界。

伦琴之后,贝克勒尔在第二年发现了铀元素的天然放射现象,又过了两年,1898年7月和12月,居里夫妇接连发表报告,宣布在铀矿中发现了带有放射性的钋和镭。这些发现让三人在1903年获得诺贝尔物理学奖。居里夫人还在1911年因为镭的提纯和研究获得了诺贝尔化学奖。

进入20世纪后半叶,在诸多科学家的奠基下,核医学迎来了它大放异彩的时代。

与此同时,在世界的东方,中国也正努力赶上世界科技发展的浪潮。1951年,被誉为“中国放射学之父”的王世真冲破重重阻碍从美国回到国内,着手创办了同位素训练班。正是在这个训练班里,诞生了我国第一批放射性同位素测试仪、研制出第一批放射性标志物,完成了第一批显影实验,培养了我国第一批从事核医学研究的专业人员。而中国第一位接受同位素人体实验的被试,也正是王世真先生本人。当时,全中国几乎所有的同位素医学应用技术,都是在王世真的主持和倡导下创建,并向全国普及推广的;他在核医学领域辛苦耕耘了半个世纪,亲手把中国核医学从星星之火培育成燎原之势。如今,核医学的应用已经在中华大地遍地生花,在肿瘤、心血管疾病、神经系统疾病等的临床常规检查和治疗中都得到了广泛的应用;体外分析每年检测超过1亿人次。

但是,核医学夺目的光彩之下,还有一个不

得不正视的现实。核医学从诞生之初,就不是个省钱的主。以诊断癌症的神器“PET- CT”为例,仅仅是一次没有治疗效果的检查,就需要耗费近一万元。这个虽然看起来是天价,却也是贵的无可奈何。

首先,药物贵。PET- CT检查所需的放射药物18F-FDG所以需要专门的医用回旋加速器才能生产,损耗成本就居高不下。第二,设备贵。目前全球的PET-CT市场依旧由西方企业主导,限于包括知识产权在内的诸多因素,引进PET/CT仪器需要医院投入千万元级别的成本,长期维护也是一个开支大头。

去年初,全球首个用于SPECT显像的广谱肿瘤显像剂99mTc-3PRGD2临床Ⅲ期试验宣布成功。这是我国北京大学教授王凡扎根20年,领导北京大学医学部团队和中科院生物物理所共同研发的全新药物。这一药物的发现,标志着中国打破了美国18F-FDG/PET模式,另起炉灶、别开生面,探索出了中国自己的核医学发展模式。对于中国来说,SPECT设备普及率高,药物制备简单,显像临床检测费用低,能使更多的中国百姓受益。相信这个全新的中国药物将在不久的未来上市,从根本上点亮解决核医学费用问题的希望。

值得一提的是,王凡教授和当今中国很多核医学人才一样,也曾与王世真先生有过师生之缘。直到80多岁的年纪,王世真先生还是坚持为研究生开一门课,并在课程开场白里对年轻人说:“青出于蓝,质重于量。这是我们这些超额服役老兵的唯一愿望”。中国核医学如点点薪火代代相传,如今晦暗不再,灯火烂漫,而那些精神一如曾经的点点微光,始终纯粹,始终清澈。

审核专家:方璇 北京大学基础医学院讲师

总监制:宋乐永

总策划:宋雅娟

编导:蔡琳 焦子原 五呀五呀五

制作:五呀五呀五

配乐:靳子玄

混音:刘永鹏

联合出品:中国科协科普部 光明网 五呀五呀五