点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

七月的一天,两辆越野车行驶在扎墨公路上,这是来自北京林业大学的副教授马超老师所带领的科考小队,隶属于“重大泥石流灾害调查与风险”项目——第二次青藏高原科学考察的泥石流分队。

作为北京林业大学泥石流领域的专家,在此之前,马超已经见识过很多自然灾害,他亲身经历了汶川地震,也曾见识过全国各地,比如北京,山西,西藏等各地的泥石流。还曾远赴俄罗斯,调查火山泥石流,当时距离滚烫的岩浆仅有一步之遥……

他们继去年的第一次科考行动之后,在今年的暑期,又再次出发,继续作无畏的逆行者,他们从拉萨出发,一路向东,经过林芝、波密,这次他们的目的地是西藏东南部的墨脱县,全程727公里,旨在调查困扰扎墨公路多年的泥石流。

难以到达的莲花秘境

在神圣的净土西藏,有一座边陲小城,她是我国唯一一个位于喜马拉雅山脉以南的县城,处于雅鲁藏布江的下游,属于西藏高原海拔最低之处,平均只有1200m,气候温和,雨量充沛,生态保存完好,景色宜人。

在这里,随处可见的不再是高山雪地,而是芭蕉、亭台、绿水等一片不可思议的江南景色,这里便是有着“莲花秘境”之称的墨脱县。

图1 墨脱县

墨脱一词在藏语中的含义乃是“花朵”,加上墨脱县的地理位置较为特殊,故被称为隐秘的莲花,或者是高原的孤岛。

想要来到这里,要跨越整个喜马拉雅山的东部,这便意味着要翻越高大巍峨的雪山,跨过荆棘密布的原始森林,还要经历雾霾拦江、复杂多变的天气。

这些限制条件固然可怕,但最让人知难而退的是这里多发的冰川泥石流、坍塌、雪崩。每年气温升高的季节,雪山的冰川融化,庞大的水流自几千米的高山倾泻而下,形成巨大的冰川泥石流,导致很多的道路摧毁,频频有事故发生,让本就很难通行的道路更是雪上加霜。

这条经常受地质灾害困扰的公路,便是——扎墨公路。

兵家必争之地

扎墨公路即G559扎墨段,从西藏波密县城扎木镇到墨脱县城墨脱镇,是第一条墨脱公路。

关于扎墨公路的讨论在上世纪七八十年代就进行着讨论,终于,我国于1972年动工,修建数十年,但限于当初的技术条件和恶劣的自然环境,只修建了八十公里,这仅有的八十公里也被各种地质气候灾难冲毁,这些都使得墨脱县成为中国最后一个通车的县。

1993年9月25日,扎墨公路刚能勉强通车,几辆汽车第一次开进墨脱县,本以为这是开辟性的创举,但次日的暴雨便把公路摧毁。

2009—2013年,国家又再次全额投资9.5亿元,将嘎隆拉隧道(海拔3700多米)改建成功,使墨脱能通车9个月。并于2017年10月开始三年总投资12亿整治改建。

这可谓是一项不可能完成的工作,因为打通这条隧道需要经过七条断裂带,这之中还有多发的泥石流,这都给修建造成了很大的困难。但在许多地质专家的一同努力下,终于修建完成。

墨脱公路修建之后,我国向印度实权控制边界逐渐靠近,这对捍卫我国领土完整具有重要意义。扎墨公路成为了墨脱公路唯一的对外交流通道,很多物资得以运输,促进了当地的经济发展,此外,还能方便我国军队迅速进入藏南地区进行部署,这对保持中国领土主权的完整作用至关重要。

科考队里的温暖

从波密出发的第一天,马超带队来到了嘎隆拉隧道前,壮观的嘎隆寺横伫在嘎隆拉冰川前的山谷之中,给这片空寂的圣地又添上许多神秘色彩。

图2 嘎隆寺

马超带着学生在山谷间的平地进行了无人机影像的采集,之后便带着学生们向着嘎隆拉冰川进行攀登,这里的海拔在3700米,虽然不算太高,但对于才来西藏一周的学生来说,在这个地方爬山,肯定有些许不适。

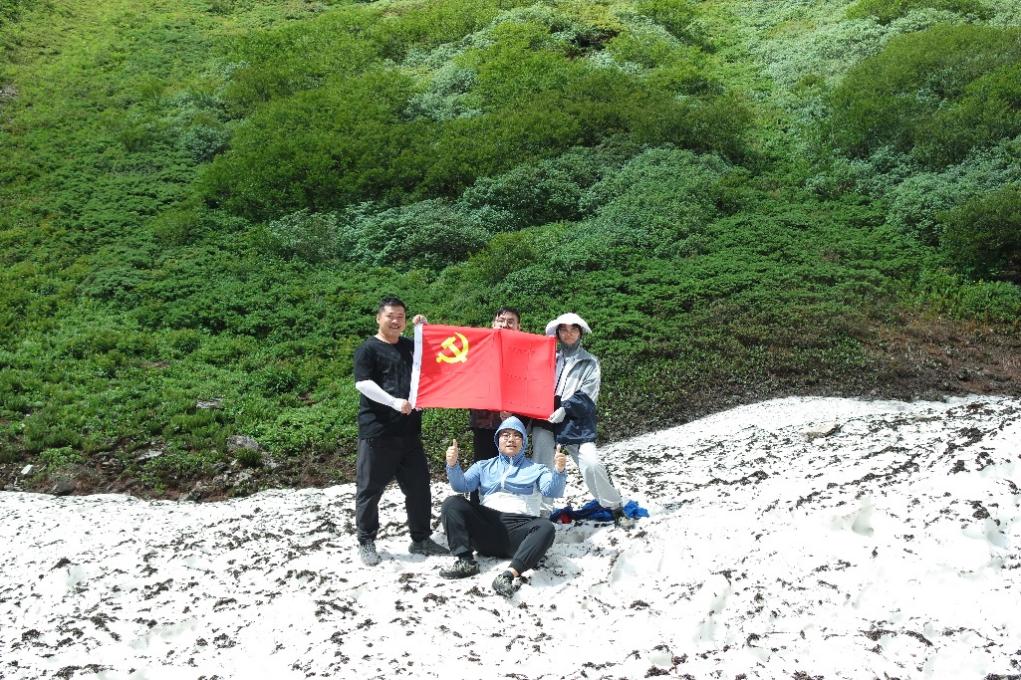

图3 嘎隆拉冰川

但是马超身先士卒,一马当先,在前方为学生开辟安全平稳的道路,让学生们很受鼓舞。

“马超都爬上去了,我们肯定也要加油”

“真的很累,但是看到老师都那么努力,就不太累了”,马老师的研究生郑栋硕说道。

图4 马超团队在嘎隆拉冰川合影

其实马超在来西藏之前体重已经达到100公斤,家人和学生担心他高反,但是他却没有感到丝毫不适,这和他日常的体育锻炼,以及之前的多次外业是分不开的。

马超最后和他的学生们在嘎隆拉冰川上进行了合影,并采取了冰川样品。“在这里取一些样品,回去可以测一下密度如何,对之前学者的研究作一个验证”,也正是这样不断质疑,不断挑战的精神,才能在科研界站稳脚跟。

“在嘎隆拉隧道通行之前,我们去墨脱需要环山而行,并且只有四驱的车才能通过,其他车根本上不去”,这是去年和马超同行的司机徐师傅的感叹。

今年马超再次找到了他,因为扎墨公路全是山路,弯道多,道路狭窄,只有找到这种经验丰富的老司机,马超才会放心。

“那之前开过去需要多久呢?”

“之前需要8个小时,并且每年只能走四个月,修了这个隧道,可以走九个月了,但是由于泥石流频发,现在为了保障安全,还是单向道,单进双出。”徐师傅回忆道。

“那看来这次调查很有必要了”

“对,这边的泥石流太多了,每年都有道路会被泥石流冲毁,你们这次调查真的很及时”,徐师傅感慨道。

沿着扎墨公路一路前行,马超坐在副驾驶上,闷热的天气并没有让他的探索心有丝毫的减退,反而,马超一路上不断的观察周围的路况,在一些泥石流堆积区明显的地方,会及时拍照,徐师傅也会心领神会地把车慢下来。

“停车当然是不太现实的,因为现在是旅游旺季,一路上有很多的游客,但是可以适当减速,我们去年就配合得很好”,“徐师傅已经在拉萨待了十几年,有一个这样的拉萨百事通,咱们会方便很多!”,马超打趣道。

一路上,徐师傅以及另一辆车的司机骆师傅和大家相处的都很融洽,工作之余还互相开玩笑,“跟我出外业,生活和工作分的很开,我们可以在工作之余谈笑风生,嬉笑玩耍。但是前提是工作要做好”。马超如是说。

这种温馨的团队氛围,也为后面科考的顺利进行奠定了良好的基础。也正是有了这样的良好团队,才能使科考任务圆满完成。

桑谷沟深乱石险

马超带着学生们告别了嘎隆拉冰川,沿着扎墨公路,从52k向80k(公里数演变为地名)行进,不到3公里,便到达了桑谷沟,这里才是这次的目的地。刚刚到达桑谷沟,眼前的景象便惊呆了所有人。

“虽然在遥感影像上不止一次地观察过这里,但是亲眼看到还是很是震撼。”马超的研究生王志兰说道。

桑谷沟横穿扎墨公路,已经将之前的公路冲毁,迫使公路改道。

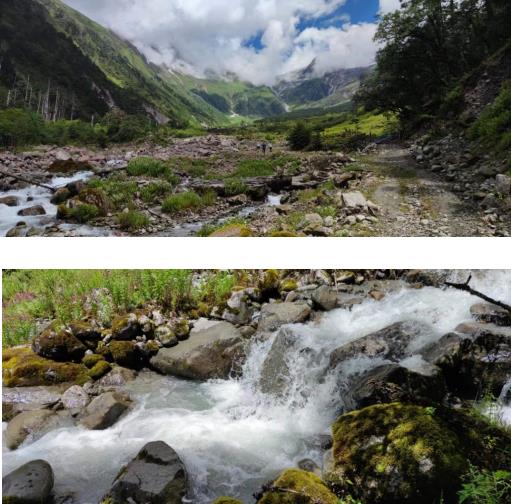

站在公路一旁,视线从上游渐渐移向下游,高处的冰川已经在迷雾中被隐藏,而清晰可见的,是湍急的冰川融水,自5000多米的冰川上迅猛流下,还有四处可见的巨石,这里乱石嶙峋,怪石磊磊,石头上依稀可见的是满片的苔藓。这些乱石穿过公路,一路滚向下游。

图5 桑谷沟上游

下游更是一片狼藉,这里更像是沉寂多年的原始森林,可以看到很多被巨石所冲毁的云杉,它们或只剩一半,或被连根拔起,躺在乱石之中,好似在等待着谁去发现它们。而这些,也仅仅是桑谷沟的一角。

桑谷沟属于桑谷流域,桑谷流域面积15.6 km2,主河道长2.78公里,汇入雅鲁藏布江支流之一的加龙河。桑谷流域内,山顶海拔5435 m,相对地形起伏度2205 m。五个流域的冰川超过3800米,占总面积的一半。

20世纪70年代以来,当地冰川物质损失严重,退缩幅度较大。重要的是,温度是该地区冰川快速退缩的主要原因。

图6 桑谷沟下游

随着全球温度的不断升高,再加之墨脱独特的亚热带湿润气候,让这里四季如春,年平均气温达到15℃,更多的冰川开始融化,此外这里雨量也很充沛,年降雨量在2358毫米以上,这种短历时,高强度的降雨就给泥石流的发生提供了充足的水源供给。

再加之扎墨公路段生态环境保护良好,山体较完整,山石颇多,这就给泥石流发生提供了足量的物源,从而导致泥石流的不断发生。

巧拓树芯治山滑

如果说泥石流是毁灭,那树木便是重生,因为他们可以留下岁月的痕迹。

经历过灾害的树木,会在树木的年轮或者外表留下痕迹。

通过研究这些受影响的树木,能够对其所记载的地貌活动进行分析,最直观的就是推测发生的时间,根据树木的年龄,最远可以推测上千年的灾害史。此外还可以推测包括类型、强度、发生的具体位置、受影响区域等信息。

若灾害发生地区的气象和水文等数据可以获得,还可以进一步研究地貌活动与气候之间的关系,预测在全球气候变化背景下地质灾害的趋势。

这次的墨脱之行的目的,便是要在桑谷沟里进行树木年轮取样,而受影响的树木随处可见,难处在于找到没有受影响的标准木。

不等学生们反应过来,马超就迫不及待的带着学生们开始向上游进行探索。“要找到最佳的取样地点,那才是关键所在”,马超介绍道,当天马超便带着学生走到了上游的最高处,探索到了那一处标准木的所在。只不过距公路较远,上下山需要近三个小时。“这其实算近的,之前在俄罗斯上下山都要一天”,马超补充道,“所以这些学生现在很享福”。

马超一直在给学生们强调的,便是这种不畏艰难的精神,因为既然选择了泥石流调查,那就不要怕苦怕累,只顾风雨兼程便好。

图7 马超团队在桑谷沟上游合影

正值雨季,天气也渐渐成为一大限制因素,第二天一早52k便被大雾笼罩,这极大的影响了调查的进度,虽然心存迫切,但马超还是对计划进行了调整,“这种雾气,沟里什么也看不到,并且石头上都是苔藓,很危险”,“出外业,调查虽然重要,但安全必须是第一位”马超严肃道。的确,一路上,马超从不让赶夜路,哪怕多耽误一天,也要确保每次出行是顺利、安全的。

由于雾气的影响,马超推迟了桑谷沟的调查,开始带队在扎墨公路沿途的小型泥石流进行取样,当学生们拿着铲子和环刀在那里准备取样,一位大哥靠边停车,拿着袋子过来,“你们在取什么,我也取点”,“我们是科考队的,取的是样品,不是取金子”马超回复道,大哥悻悻离去,大家哄堂大笑。“马老师总是这么幽默”,一位学生说。

图8 扰动木取样

一天之后,雨过天晴,雾气散去。他们再次来到桑谷沟,踏着乱石深入下游,在原始森林中漫步,寻找合适的树木进行取样;又穿越丛林,向上攀登,在上游最高处的树林里取到了宝贵的标准树样。同时也对不同的树木外表痕迹进行了记录。终于,通过两天时间的辛劳,这次扎墨公路泥石流调查的主要任务圆满完成。

图9 标准木取样

学生们也切实体会到了外业的不易,“取样真的很累,看着马老师很轻松,但自己上手会发现差很多,但是确实学到很多,实践真的比理论要长知识”,马超的研究生郑栋硕说道,“你小子还差得远”,马超打趣道。

“这次的取样很成功,样品数量也很足,足够重建出完整的灾害史”,马超看着满后备箱的年轮样品满意地说道。

至此,这次泥石流科考的第一站,扎墨公路的桑谷沟,便落下了帷幕,历时虽然不长,过程却十分艰辛,但是相信他们的这次调查可以取得预期的成果,为扎墨公路的泥石流防治提出更多实用的建设性意见。

可这里不是科考的终点,之后,马超会带着他的团队,一路向西,目标仍是去年的底雅乡,并且要对沿途的多个区域点进行调查。马超笑道:“这次比去年准备的更充分,肯定能做出更多东西,我很有信心。”

路途虽远,条件也很艰苦,但科研就是如此,在枯燥中发现快乐,不断追求新的目标,不断的整装待发,做无畏的逆行者,他们一直都在路上。

作者:马超、郑栋硕,分别系北京林业大学水土保持学院副教授、硕士研究生