青春献给中国航天|“90后”航天女调度:声传“天地”号令“八方”

“各号注意,我是北京。” 这样的开场,鲍硕说过成百上千次。她是“天问一号”任务的北京总调度,也是北京航天飞行控制中心40年来首位女性总调度。

青春献给中国航天|从“太空之吻”到“太空牵手”,她的青春与航天“完美对接”

神舟八号与天宫一号的“太空之吻”、嫦娥五号轨道器与上升器的“太空牵手”、中国空间站首次径向交会对接,每一次太空中的完美对接,都有中国航天科工二院25所交会对接微波雷达主任设计师贺中琴的身影。

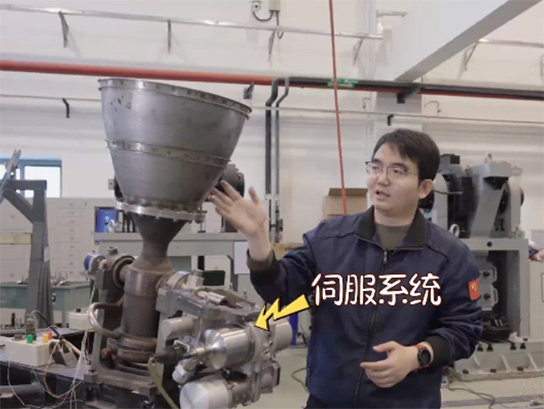

青春献给中国航天|航天青年挑大梁!他为运载火箭“带方向”

张舒是中国航天一院系统主任设计师,他和团队负责的控制系统软件,要帮助运载火箭规划出到达目标轨道的最佳航迹,还要在火箭发射后时时感知火箭的飞行状态、所处位置和航迹信息,控制伺服、喷管等设备帮助运载火箭完成送星入轨使命。

青春献给中国航天|这个年轻人,在微米间守护航天员“回家”

钳工,是一个平凡而不简单的岗位,经手的零件形状千奇百怪,手工加工的精度却是数控机床无法达到的。平面加工精度达到2到3微米,形位加工精度达到5到8微米,相当于人的头发的1/30,微米之间藏着的是赵亨对于载人航天的敬畏之心。

青春献给中国航天|我为卫星打造超强“心脏”

向全球转播北京冬奥会盛况、航天员们与地面进行天地通话、偏远山区的孩子收看高清节目、边疆的战士们与家人联系……这些,都让章玄感到满满的成就感和自豪感。

青春献给中国航天|“我为卫星做设计”,这位“90后”了不起!

“90后”贺涛是中国空间技术研究院遥感卫星有效载荷主管设计师,“发一颗卫星上天”可不简单,首先根据客户需求分解卫星技术指标进行卫星轨道与总体设计,然后研制卫星的星上产品同时进行地面测试,待卫星总装调试完成再模拟空间环境实验确保卫星达到理想状态,最后卫星发射入轨正式交付使用。

重磅微视频:《青春献给中国航天》

52年前的4月24日,我国第一颗人造地球卫星 “东方红一号”发射成功,开启了中国问天的道路。从此“北斗”璀璨、“箭”指苍穹、“嫦娥”奔月、“祝融”探火、“羲和”逐日、“天和”遨游星辰......一个又一个航天经典时刻烙印在中国人的脑海里,成为最极致的浪漫。

取之不尽 用之有余 什么是人类的终极能源?

当化石能源消耗殆尽,什么样的能源能够让人类社会继续发展?是光能、风能、水能?它们虽然清洁,但却远远不能满足人类的使用。终极能源在哪儿?科学家已经找到了方向。

如何读懂太阳“脸色”?空间天气预报了解一下

日常生活中,天气预报为我们的出行提供指南。当监测尺度放大到日地空间中,太阳的微妙变化,将会影响地球上通信系统、导航及定位系统、航空等重要领域的正常运行。

王赤院士寄语青年科学家:用无尽的好奇追梦科学

什么是做科学研究的意义?在王赤看来有两个方面:第一,科学家要对整体知识体系有所贡献,要不断地开辟人类知识的边界;第二,要在有形的区域不断开拓。

【科普中国繁星追梦】刘昌胜院士:年轻科技工作者要拓展事业、承担责任、面向未来

科技发展是需要一代又一代科学家不断努力持续奋斗的,那么青年人存在着科技创新的重任和未来发展的希望,所以对青年科学家在科技创新中的重要作用也充分认识,便于给予大力支持。

【科普中国繁星追梦】宋伟宏:科研失败是常事 青年科学家要沉下心

在科研的道路上,永远是99%失败,只有1%可能成功,因为科学是探索未知,探索未来,有很多不确定性。所以作为一个青年科学家,一定要沉得住心,不怕艰难和失败,要有开放的心态和创新的理念,多与国内外同事交流,碰出火花。不要固守己见,因为科研的核心是创新。

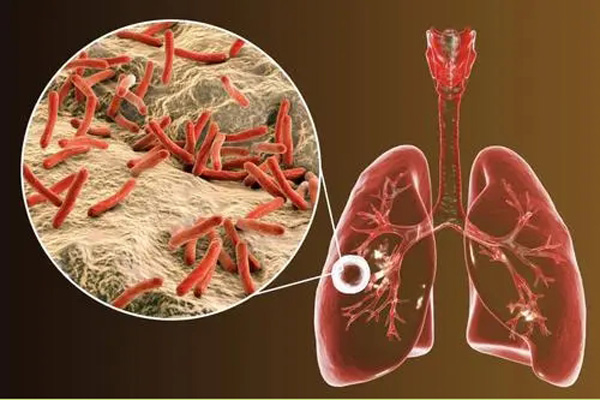

【科普中国繁星追梦】硬“核”医学,“核”等光明

医学的本质就是为了让患者受益,核医学在公众的心目中自带神秘光环,似乎它刚好可以代表高端和未来但,如果说患者不能因此而受益,那么这种“高端”就毫无意义。

【科普中国繁星追梦】徐光启:外面的世界很精彩

徐光启自小天资聪颖,19岁就考取了秀才,正当他踌躇满志去参加高考时,却落榜了复读,重考,又落榜徐光启一边备考一边务农,一边教书。一晃很多年过去了直到一次他南下教书在广东遇到了郭居静,才发现外面的世界很精彩!

【科普中国繁星追梦】宋振骐:生命不息,奋斗不止

煤在地下,开采时很容易出现顶板事故。1980年,一次事故造成59人死亡,所有家属都向矿上要人,那时人家往外跑我往里面跑,我要保护工人不出事,要与千变万化的地层作斗争!

【科普中国繁星追梦】核能专家王大中:科研就是要“跳起来摘果子”

11月3日上午,2020年度国家科学技术奖励大会在北京人民大会堂举行。国际著名核能科学家、中国科学院院士王大中荣获本年度国家最高科学技术奖。

【科普中国繁星追梦】飞机设计大师顾诵芬:三上万米高空 一生无悔报国

11月3日上午,2020年度国家科学技术奖励大会在人民大会堂举行。中国航空工业集团有限公司研究员、新中国飞机设计大师、飞机空气动力设计奠基人,中国科学院院士、中国工程院院士顾诵芬荣获本年度国家最高科学技术奖。

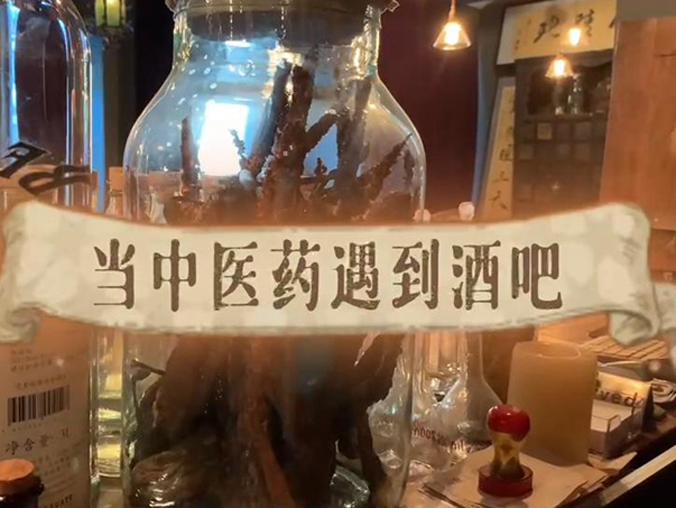

【繁星Vlog】探秘中医门诊里的“艺术疗法”

10月22日是世界传统医药日,科普中国、光明网推出“国潮·国方·国风”系列Vlog,看中医药领域科研工作者将中医药玩出哪些“新花样”。

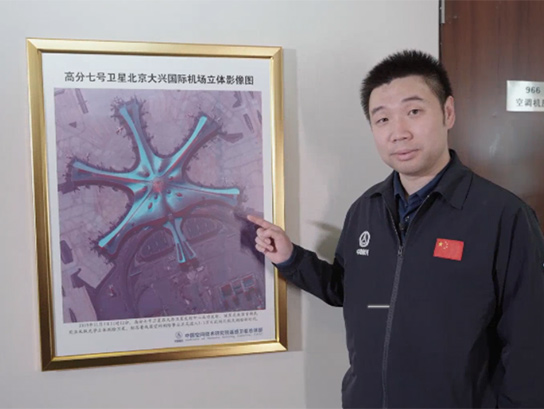

卫星“种地”不一般!一起了解农业遥感

中国农业科学院农业资源与农业区划研究所副研究员高懋芳,将带大家了解应用广泛的农业遥感技术。看卫星如何在高空守护农作物,为农业生产安上一双“科技眼”。

不仅有“山巅一寺一壶酒尔乐”祖冲之的全才超乎你想象

公元500年,一位了不起的中国科学家通过计算得出了π等于 “山巅一寺一壶酒尔乐”(3.1415926),圆周率精确到小数点后七位,他就是祖冲之。

柴之芳:从谈“核”色变到造“辐”人类

一直以来面对核能的开发利用,人们都是慎之又慎有的人甚至谈“核”色变,但是任何事情都应该一分为二来看待,例如“放射医学、核医学” 拯救了数百万上千万到亿以上人的生命。

“初代旅游博主”徐霞客:“世界那么大,我想去看看”

古代的食宿条件远不如当下,也没有说走就走的旅行,但母亲和妻子的支持坚定了他的决心,“男子汉应该志在四方,不能因为我在家就裹足不前”。

一年200天扎在玉米地,连续7次打破玉米高产纪录,这位科学家是如何做到的?

经过一系列科研攻关,李少昆团队在2009年创造了第一个全国玉米亩产纪录——1360.1公斤,一直到2020年,达到新的纪录——1663.25公斤,他们已连续7次打破全国玉米高产纪录。

一千年前,中国有这样一位硬核科学家

沈括的代表作《梦溪笔谈》是一本包罗万象的百科全书,里面研究的门类就高达17个,其中的内容不仅包括天文地理数学,还有政务艺术考古。而其中对当时科学技术的详实记载,更是为这本书赢得了“中国科学史上的里程碑”的美名。

繁星追梦|钟南山:敢医敢言 国士担当

2020年1月18日,作为一名已拥有56年党龄的老党员,钟南山临危受命担任国家卫生健康委员会高级别专家组组长,那张高铁餐车上满脸倦容的照片,感动了亿万国人,也让无数人感受到何为英雄之举、国士担当。

陈湘生:基建赤子心

在陈湘生院士看来,地铁不仅是交通工具,更是重塑城市空间的良好载体,建地铁就是建城市。未来以地铁换乘站为枢纽,把更多的公共空间建在地下,购物中心、步行街、地下物流防灾系统、智慧型地下车库……腾出地面空间去创建新的生态,植树造林种花种草,那么未来人们生活环境就会更美好。

郝吉明:守护环境是我一生的追求

郝吉明,是大气污染防治专家,2005年当选中国工程院院士。作为清华大学大气污染防治方向的开拓者,在他看来,大气污染防治,不光是围着烟囱转,而是推动整个能源的革命、推动产业的革命、推动交通运输行业的革命,建设一个绿水青山的社会,这里是一个大舞台。

孙永福院士:在世界屋脊筑钢铁大道

“天路”建成的背后,是攻克了一个又一个难题,是在“生命禁区”上演的奇迹。而这一奇迹的背后,则是无数人的奉献,这其中就有着中国工程院院士孙永福的身影。

邓中翰:我的中国“芯”

邓中翰在伯克利创造了奇迹,他成为伯克利130年历史中第一位拿到物理学硕士、电子工程博士和经济学硕士3个横跨理、工、商学位的人,亦让所有人明白了,不能小看了华人的智慧。

忆钱学森

钱学森是我国航天科技事业的先驱和杰出代表,在空气动力学、航空工程、喷气推进、工程控制论、物理力学等技术科学领域作出了开创性贡献,是中国近代力学和系统工程理论与应用研究的奠基人和倡导人。

院士夫妇的稀土人生

他们以优异的成绩走出国门,赴美留学,又因心切祖国,谎称家中父母病重,登上回国游轮,踏上阔别已久的土地。他们是一对院士伉俪,一对用一生守候彼此的院士夫妇。他们就是徐光宪和高小霞。