点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

方正有序、棋盘格局、中轴对称、礼序乐和……千年古都北京在对称方正的秩序中流转而生。在历史的进程中,擎起脊梁的中轴线触古都岁月绵延,感生物曼妙邂逅。不经意间,你可能发现充满了历史气息的飞檐斗拱旁,北京雨燕正在筑巢,或许你会好奇,它为何对北京满怀留恋?作为“飞行高手”的它,还有哪些独特的“超能力”?古老的中轴线上,还有哪些动物“邻居”的身影?我们又应如何绘就美丽北京生态画卷?

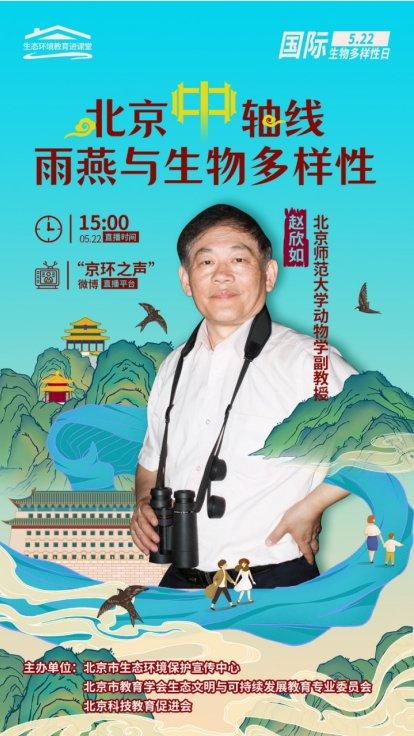

5月22日是国际生物多样性日,北京市生态环境保护宣传中心组织开展生态环境教育进课堂活动,邀请北京师范大学动物学副教授赵欣如,走进北京市第十三中学,讲述奇特的北京雨燕,带领大家了解它与北京的不解之缘,共同领略北京壮美中轴线上的生物多样性魅力,引导同学们为打造生态北京,共绘绿色画卷贡献力量。同时,在线上同步播出视频课程内容,让云上与线下的同学们共赏北京中轴线的生态之美。

奇特的北京雨燕

“春色遍芳菲,闲檐双燕归。”“思为双飞燕,衔泥巢君屋。”自古以来,人与燕便是十分熟悉的“邻居”,在文学作品中,诗人也常以成双结对出现的燕子作为展现忠贞不渝之爱的意象。然而,人们常见的“飞入寻常百姓家”的却往往是家燕,尽管名字中均有“燕”字,但雨燕与其却有诸多不同。围绕两者的辨别方式,赵欣如展开了讲述。

首先,两者在飞行速度上有所不同,雨燕飞行速度很快,家燕的飞行速度则会慢很多,研究发现,北京雨燕的飞行速度可达到120公里/小时,超过大多数小型鸟类。之所以北京雨燕拥有如此快的飞行速度,一方面得益于其轻盈的身体,其体重大约在30~40克之间,甚至轻于一颗中等大小的鸡蛋(约50克)。另一方面,北京雨燕的翅膀所占的比例很长,当其将双翅升起后,会形成镰刀状的完美形态,只要轻轻一抖翅,身体便能快速向前飞行。而家燕尽管翅膀也不算短,但却因经常“端着肩膀”飞行,无法形成镰刀状的最佳形态,所以飞行速度也会大打折扣。

其次,两者的尾羽从外观看也略有不同。尽管都有分叉,但是家燕的外侧尾羽很长,中央尾羽很短,会形成剪刀状;而北京雨燕的尾羽分叉很浅,无法形成深叉形的剪刀状。更为明显的特征则在于它们的趾型。众所周知,鸟类大多为4趾,一般为拇趾、食趾、中趾和无名趾,家燕3趾朝前,拇趾朝后,可以实现对握,从而自如地站在树枝上;而雨燕则是4趾均朝前,所以不善握枝,因而鲜少出现在树枝上。但它能够用4趾和锋利的爪抓住岩壁或高大的建筑物墙壁,如同攀岩一般在墙上移动。此外,两者在飞行高度上也有所区别,家燕的飞行高度往往较低,雨燕则常在高空飞行,有时甚至可以飞到2000米高空。作为均以飞虫为主要食物的它们,由于觅食飞行高度不同,很好地减少了种间竞争,降低了食物获取上的矛盾。

在借助双眼分辨之余,还能够通过侧耳倾听进行分辨。雨燕的叫声相对而言比较单调,而家燕的叫声则比较复杂,像在嘀嘀咕咕或是喃喃私语,这也得益于其鸣叫器官的发展进化。从与家燕的区别中,不难感受到雨燕的特别。更让人意想不到的是,奇特的雨燕还有一个十分厉害的“超能力”——一边飞翔一边休息。科学家认为,之所以能拥有这一神奇的能力,得益于它具有“半脑睡眠”的独特生理机制。当在高空飞行时,雨燕的其中一个脑半球处于休息状态,而另一个脑半球则负责维持飞行和身体的基本功能,这让它拥有了远距离飞行的强悍能力。

雨燕与北京的不解之缘

四月的京城,常能见到北京雨燕翩然而至的身影。那么,它们为何来到北京呢?事实上,崇尚一夫一妻制的它们,来京是为了筑巢繁衍。之所以选择将北京作为繁殖地,是因为这里拥有众多充满浓厚历史气息的古建筑。不论是宫殿庙宇还是城楼古塔,内部往往都有一些洞穴,或是纵横交错的梁、檩、椽等复杂构造,这些均是适宜它们筑巢的绝佳场所,在生态学上,被称为造巢生态位。其中,中轴线上的天坛、故宫、先农坛、正阳门等建筑,更是它们的“心头好”。

当在心仪的古建筑内选定了筑巢位置,北京雨燕夫妻便开始在飞行中收集筑巢用的材料,干的草叶、植物的茎、羽毛、棉絮,都可能成为它们的“建筑材料”。除这些材料之外,它们还会去衔一些泥,甚至到水塘去含一些水,再混合它们的唾液,便能逐渐打造出一个底部有凹陷的浅碟型巢,以便更好地实现集卵功能。筑巢完成后,北京雨燕便会将卵产在其中,它们一般一年只繁殖一巢,会产下2~3枚卵,在孵化21~23天后,雏鸟便会逐渐破壳而出。作为晚成雏,北京雨燕的雏鸟在刚孵出时全身上下只有一些稀稀拉拉的雏绒羽,且无法睁开眼睛。此时,它们的父母会帮着做一些保温工作,也会轮流去很远的地方捕捉蚜虫、蚊子、苍蝇等来喂养雏鸟。这一育雏的过程需要持续30~31天,在此期间,辛勤的北京雨燕父母每天需要往返6~8次,甚至十几次。随着雏鸟逐渐长大,雏绒羽将会逐渐褪去,飞羽、尾羽及体羽逐渐长出,幼鸟便会跳出巢穴,借着下坠之势展开双翅飞翔,迎接属于自己的独立生活。千百年来,北京雨燕循着祖辈的足迹,年复一年地在京城筑巢繁衍,将这里作为它们的繁殖地。从4月中旬至7月中旬的100多天里,它们和我们一起,感受京城的浪漫春夏,在完成繁衍的重要任务之后,将踏上遥远的迁徙之路,飞往越冬地。

北京中轴线上的动物“邻居”

除北京雨燕外,在北京中轴线上,还能看到各种各样的鸟类和其他动物的身影。如在风景宜人的景山公园,清早便能听到柳莺悦耳的鸣叫声,见到大嘴乌鸦为领地划分而切磋,看到大斑啄木鸟在树上啄树找虫吃,发现白头鹎正在赶走想要偷吃鸟蛋的灰喜鹊……碧色的林间树旁,到处上演着奇妙的动物故事。同样常年居住在这里的还有麻雀、喜鹊、灰椋鸟等常客,有时还可以看到黑枕黄鹂、戴胜、雀鹰、红角鸮、长耳鸮等,它们大多是候鸟,在北京居留的时间相对较短,但每年都会如期而至。美丽灵动的鸟类总能吸引不少人的目光,对于观鸟爱好者而言更是如此,它们清脆悦耳的鸣叫声与色彩斑斓的外貌常会让人心情愉悦。那么,观鸟究竟有何技巧呢?赵欣如分享到,第一要注意季节,不同的季节会出现不同种类的鸟;第二要找环境,不管是林地还是湿地,是草原抑或山地,均需要选择适当的环境去找想要观察的鸟;第三要准备好望远镜等设备,因为鸟类常因怕人而隐蔽起来或者居于远处,此时借助望远镜能够放大我们的视力,从而看得更清晰。

除了鸟类,景山公园也生活着许多昆虫,不光有大家熟悉的蜻蜓、蝴蝶、蜜蜂,还有一些甲虫、蝗虫、蟋蟀、螳螂等。到了夜间,如果细细观察,还能发现许多夜行动物,诸如刺猬、蝙蝠等,甚至可能还会发现黄鼠狼。五花八门的动物与郁郁葱葱的植物,共同展现了中轴线上的生物多样性,让人们在欣赏历史悠久的古建筑之余,感受独特的生物宝藏魅力,体会人文与自然的和谐之美。

绘就生态北京绿色画卷

流转千年的壮美中轴线上,古老的建筑与活力十足的动物交相辉映;历史文化与现代气息交融的北京城里,美好的绿色生态画卷正徐徐展开。对北京中轴线之美的见证,进一步激发了人们绘就绿色生态画卷的目标。

近些年来,北京的生态环境不断向好发展,越来越多不同种类的野生动物、植物逐渐回归。以具有代表性的北京雨燕为例,据统计,在2000年北京约有3000只北京雨燕,随着多年来生态环境的改善以及对野生动物的保护,如今北京雨燕已达到了近1万只。同时,东方白鹳、黑鹳、中华秋沙鸭、白尾海雕等多种珍稀濒危鸟类也开始频繁光顾北京。野生动物的增多,以及多种珍稀濒危鸟类的频繁光顾,均彰显了北京首都生态的持续向好。生态环境是人与动植物共同的家园,在我们保护它们之时,它们也会在不经意间为生态环境的改善贡献力量。比如,随着北京植物种类的增加,对水土的保持具有一定的助力,而动物尤其是以昆虫为食的鸟类的增多,则会大幅减少害虫的数量,有效降低了虫害发生的可能性。

身处北京,相信不少人已经深刻感受到了随处可见的盎然绿意,青山常在、绿水长流、空气常新的美丽画卷正在京畿大地逐步铺展开来,绿色已成为首都高质量发展的亮丽底色。未来,让我们携手同行,既作为美好环境的受益者,也成为保护生态环境的践行者,从生活中的点点滴滴做起,节约资源、保护环境、绿色出行,勿以善小而不为,汇聚磅礴力量,不断绘就美丽中国新画卷。(科文)