点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

作者:容波(秦始皇帝陵博物院)

我出生在陕西宝鸡贾村塬,属杜家凹容氏。据族谱记载,500多年前,广东新会容善家族迁入杜家凹,并逐渐成为村落里人群最多的家族。家族特别重视教育,族谱里写道,“子孙虽愚,经书不可不读”,贾村塬流传着一句顺口溜,“到杜家凹不要卖文,到广福不要精能”。

父母亲特别疼爱我和姐姐,非常重视读书,即便小学期间5年里我和姐姐跨省转学4次,姐弟俩都能上学校的光荣榜。及至上初中,思乡情切的父亲终于如愿回到了陕西,我也告别了在外频繁转学,每天爬山、着急赶车、切换家乡话和方言的日子。初高中按部就班在宝鸡读书,1992年和全国三百多万考生一道参加高考。是年8月15日,收到提前批次大学录取通知书进入华东师范大学。父亲坚持要陪我赴上海入学,在拥挤的T52次列车上站了26多个小时后,这趟始发于乌鲁木齐的列车终于在子夜开到上海,我和父亲乘坐着这辆迎接新疆学生的校车进入了大学。大学四年里,我往返宝鸡至上海,经历了两次火车提速,绿皮车、红皮车、蓝皮车载着我度过了艰难的异地求学历程,车厢越来越干净,运行时间越来越短,让我切身感受到交通的进步。

1996年7月14日,毕业离校后我到秦俑博物馆报到。一大早从西安火车站转乘公交车、中巴车,终于在中午首次来到秦始皇兵马俑博物馆门口,手持文物局介绍信,提着旅行箱进了博物馆,单位后勤部统一安排住在博物馆后门下和村。当时博物馆住房紧张,新入职的大学生都集中住在附近村子农家院里,两年后搬迁进入馆内9平方米小平房,房屋结构简陋,设施配备极度匮乏,相对于参观区、办公区、家属区更显得偏远荒凉,又坐落于博物馆的西北部,别称“西伯利亚”。冬天尤其冷,北风吹得门缝呼呼作响。当时住在“西伯利亚”是年纪相当的同事,有考古部、保管部、陈列部、财务部、后勤部等部门,大家一起苦中作乐,既没有时间也没有精力去计较抱怨被人遗忘的西伯利亚。

1997年,我在中德合作秦俑彩绘保护技术研究实验室

2002年6月,中德合作秦俑彩绘保护

我很幸运,入职后加入到“中德彩绘保护技术研究”国际合作项目中。从德方合作者发来的传真内容,包括实验设计、结果研讨、出访计划、材料拟定、样品准备……从宏观规划到科技保护具体实验细节,要迅速掌握并精准反馈信息,德方注重高效务实合作,研究人员不仅具有娴熟的技能和丰富的实践经验,而且具有高度工作责任心和优秀的职业道德,在合作研究中表现出“工作第一,文物第一”的工作态度,系统全面的文物保护修复思路,贯穿于整个文物保护管理之中,着实令人感佩。为有效相互沟通,提高合作交流水平,我在英语听说读写,特别是文保科技交流方面有了极大提高和进步。因为住在博物馆,出入办公室、实验室、下坑现场很方便,参与了很多具体科学研究合作实施,并有了人生中很多第一次:1997年首次接触互联网;1998年第一次办理赴德签证护照;第一次执行境外出行任务;第一次英文汇报工作;第一篇学术论文的发表……赴德合作获得了可喜的研究成果,圆满完成了事先预定的工作计划,确定了我的研究领域,国际合作研究的跟跑阶段使我得到了成长和历练!

2001年4月,我们对秦俑二号坑土遗址进行加固

2010年6月,秦俑一号坑现场保护出土俑头

2002年,伴随秦俑彩绘保护技术研究项目专家组验收,国家文物局侯菊坤司长在陕西省文物局会议室组织国家文物局科技专家组质询、点评、验收,我作为项目组成员,脑海里浮现出艰难备考过程的一幕幕:无论是科技成果鉴定,科技查新,还是项目汇报答辩,乃至项目成果汇编审核,这些都凝结着项目组的汗水,也是多年来集体智慧的结晶,这次答辩也为我在2019年国家科技奖的汇报答辩积累了丰富的经验。

2012年7月,秦俑一号坑俑足的清理

2008年“5.12”汶川地震发生后,我受委派前往山东启动青州香山项目合作。虽有地震影响,天降大雨,但我们并未退缩,抵达青州博物馆启动了长达7年数千件彩绘陶器的保护修复项目。举办陶质彩绘文物全国培训班,陶质彩绘文物病害行业标准评审,首个省外科研基地工作站,这是迄今为止,秦俑馆帮扶基层文博单位完成保护修复数量最多,持续时间最久,最广受好评的文物保护工程之一。自此之后,依托于秦始皇帝陵博物院的国家文物局科研基地平台,立足我院发展大局,坚持文物工作方针,秉承“开放、流动、联合、竞争”的运行机制,依据自身研究资源平台优势,我院承担的对外扶助和技术性指导的修复工程越来越多,科研业务拓展至榆林、咸阳、陇县、焦作、沂源、临淄、西宁等省内外,实地培训指导基层保护修复工作,带动了基层保护修复水平的提高,得到了当地文博单位的认可,成为全国陶质彩绘文物保护的领军者,展现出文化遗产保护领跑、文化自信的精神风貌。

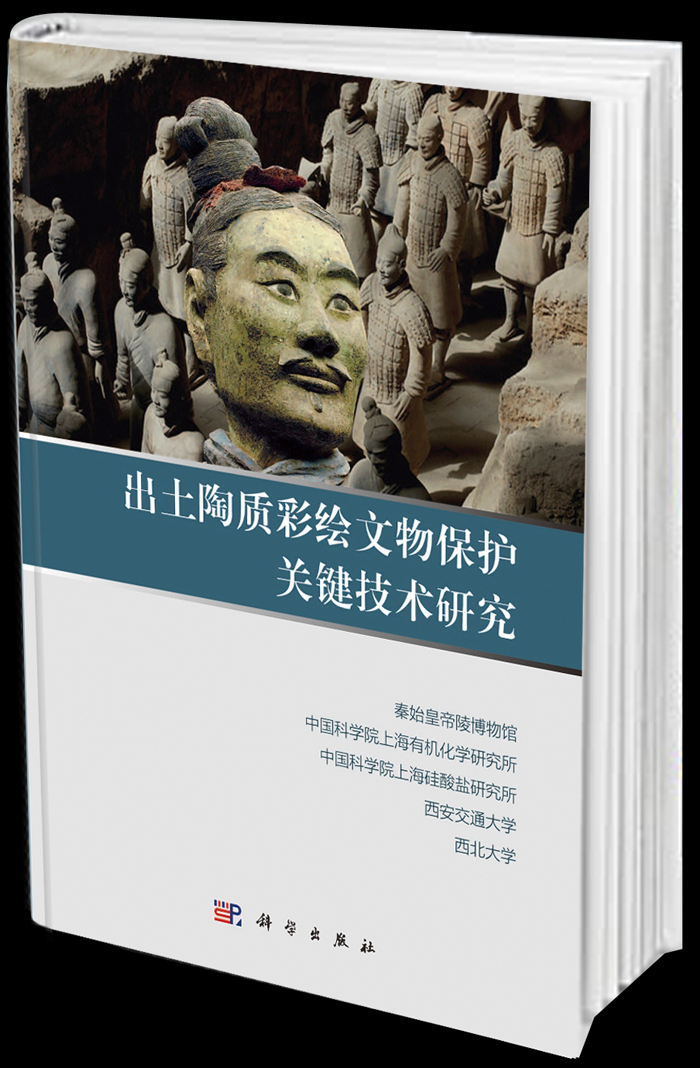

2014年11月,以秦始皇帝陵博物院出土秦俑保护为内容的著作出版

2015年,秦始皇帝陵博物院文物保护团队室内保护出土俑头

2014年,经过自主申报、形式审查、专家遴选、择优立项,依托于陶质彩绘文物保护国家文物局重点科研基地(秦始皇帝陵博物院),我主持承担的优秀青年计划《陶质彩绘文物保护修复材料性能及应用效果评价》入选国家文物局文物保护科技优秀青年研究计划。项目联合中国科学院上海硅酸盐研究所,集结了秦陵博物院考古发掘现场保护一线青年学者,历经5年研究,针对以保护秦兵马俑为代表的陶质彩绘文物保护材料,通过实验室评价、现场保护修复研究文物保护材料服役性能,为保护修复效果评价推广应用提供技术支撑;也为陶质彩绘文物保护修复材料研发提供思路;更为藏品的保管养护、预防性保护提供研究基础。优秀青年计划执行期间,秦始皇帝博物院文物保护研究团队2016年11月“考古发掘现场出土脆弱遗迹临时固型材料研究”获得国家文物局“十二五”文物保护科学和技术创新一等奖;2017年11月“中国古代彩绘的指纹识别及有机/无机杂化材料保护关键技术和应用”获得教育部科技进步二等奖;2018年2月“微纳米硅基杂化材料的研制及其在风化砖石陶质文物的保护应用”获得陕西省科学技术二等奖;2019年12月“考古现场脆弱性文物临时固型提取及其保护技术”获得国家科技进步二等奖。这些科研成果获得了国内外业内人士的认可和高度评价,既是“优秀青年计划”培育、成长、收获的缩影,也见证了秦始皇帝博物院文物保护研究团队多年来持续科研合作、人才培养、技术创新,更是践行充分挖掘中华文明精神标识的实绩写照。

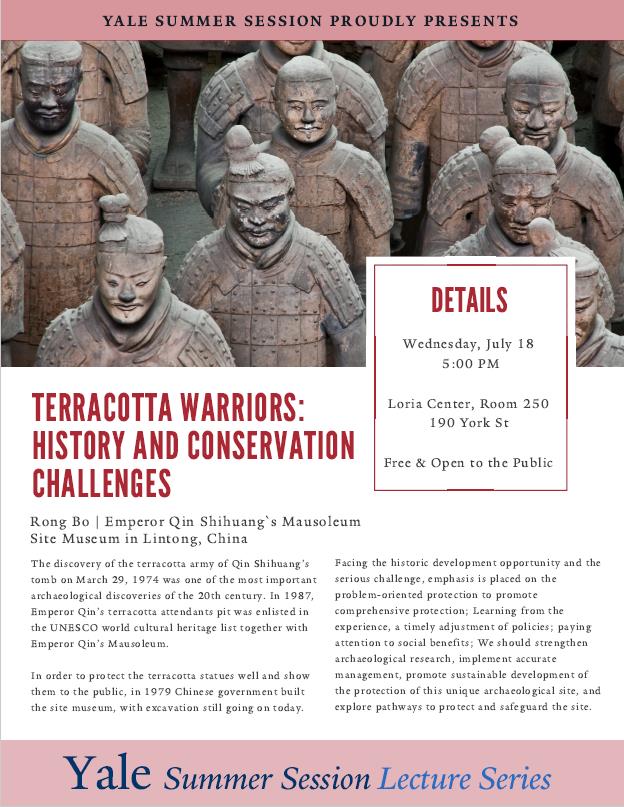

经海选,申报、答辩、多轮评选,2017年我很荣幸入选为国际利荣森纪念资深访问学者,2018年获得利荣森基金会学者资助赴美访问耶鲁大学艺术馆(YUAG)和耶鲁大学文化遗产保护研究所(IPCH)。访问期间,我在耶鲁大学洛里亚学术报告厅(Loria Center Room 205,190 York Str)作了题为《秦俑彩绘雕塑保护的历史、现在及挑战》的报告。由于学校官网有宣传预告,校内外近两百人聆听了报告,讲座提问及讨论近2小时,很多国际学生和文物保护学生从不同角度提出了自身感兴趣的问题,此次报告被评为耶鲁大学广受欢迎的“夏令营报告”,报告讲义被收录进耶鲁大学“文化遗产可持续保护”教科书案例中,报告后我还获赠耶鲁大学校服。

2018年7月,在耶鲁大学罗伊学术报告厅的讲座海报

2018年7月,我在耶鲁大学图书馆“中国留学生之父”容闳雕像前

耶鲁大学文化遗产保护研究所在数字化保存、油画修复、雕塑诊断检测、纺织品保护、环境监测、书画保护等方面研究实力强劲,研究所期望通过多学科研究、技术创新和保护实践、教育和宣传,推动世界文化遗产的可持续护理、研究和利用。最令我印象深刻的是,耶鲁大学文化遗产保护研究所所长Stefan Simon,特意带我去耶鲁大学图书馆,向“中国留学生之父”容闳的雕像致敬。容闳是第一个毕业于美国耶鲁大学的中国留学生,祖籍广东省香山县,是中国留学生事业的先驱,是中国近代著名的教育家、外交家和社会活动家,也是族谱中的传奇人物。

时光荏苒,即将步入暮年,每每下坑,面对静静伫立的秦俑,对我心灵的冲击和震撼却从未改变,陪伴和守护秦俑的情感未曾改变。已然在此生活25 年,从下和村到“西伯利亚”,从“中德彩绘保护技术合作研究”到“国际利荣森紀念资深访问学者”,从西安到慕尼黑,辛劳25 年,期待秦俑给更多人带来更大的惊喜。

2018年,教育部科学技术进步奖证书

2018年,陕西省科学技术奖证书

2019年,国家科学技术进步奖证书