点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

近期美国科学家在《自然通讯-地球与环境》发表文章,发现一个有意思的结论:中国要探测的2016 HO3小行星可能是一块来自月球的岩石。这颗小行星有什么特别之处?凭什么说它可能来自月球?中国计划如何探测这颗小行星?

图1. 科学家发现2016 HO3小行星可能是块月球碎片(图源:University of Arizona)

这颗小行星有何特别之处?

这颗小行星代号为2016 HO3,国际永久编号为469219,由美国夏威夷泛星计划望远镜(Panoramic Survey Telescope and Rapid Response System)发现于2016年4月27日,因此它还有一个夏威夷语名字“Kamo`oalewa”,意为“一个独自旅行的后代(an offspring that travels on its own)”,似乎暗示了它的身世之谜。

科学家发现,这颗小行星位于一个非常奇特的轨道上,它不仅像其他小行星那样环绕太阳运行,也同时在一个非常遥远的轨道上环绕地球运行。每年环绕太阳一圈,同时也环绕地球一圈,最近距离地球约1500万公里,最远距离地球约4500万公里。

科学家还预测,在未来几百年,这颗小行星都会运行在同时环绕太阳和地球的稳定轨道上。可以说2016 HO3小行星是月球之外,地球的另外一颗“准卫星”或者“小月亮”。也正因为如此,全世界科学家对它从哪里来的?长什么样?产生了极大的兴趣。我国计划未来从这颗小行星上采集样品,带回地球,在实验室开展科学研究。

图2. 2016 HO3是地球的“准卫星”(图源:网络)

这颗小行星独特的轨道使得它每年都会在4月份附近接近地球,从而使得对它进行观测成为可能,为确定其精密轨道、测量其物理化学特性创造了条件。不过即使它最亮的时候,仍然非常暗弱,比人眼能看到的最暗弱的星星还要暗弱400万倍。只有在4月前后的几周时间,利用地面上的大口径望远镜才能观测到它。

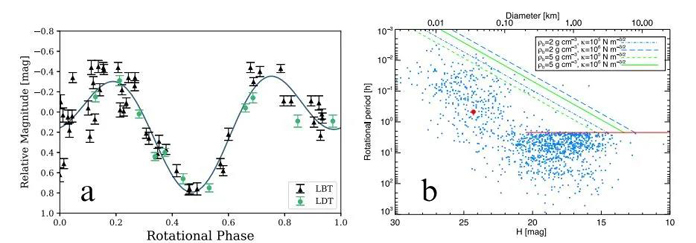

这次科学家动用了位于美国亚利桑那州大型双筒望远镜(LBT)和洛厄尔发现望远镜(LDT)。其中,LBT望远镜由两个8.4米口径望远镜组成,等效口径为11.8米。LDT望远镜口径为4.3米。

图3. LBT望远镜和LDT望远镜(图源:网络)

与月球相比,这个小月亮,个头又小转得又快。2016 HO3小行星绝对星等为24.3,反射率约为0.1-0.15之间,等效直径约46-58米,相当于半个足球场大。月球自转一圈需要28天,而这颗小行星28分钟(+1.8/-1.3)就自转一圈,属于快速自转小行星。

图4. 小行星自转周期约28分钟[1]

凭什么说它可能来自月球?

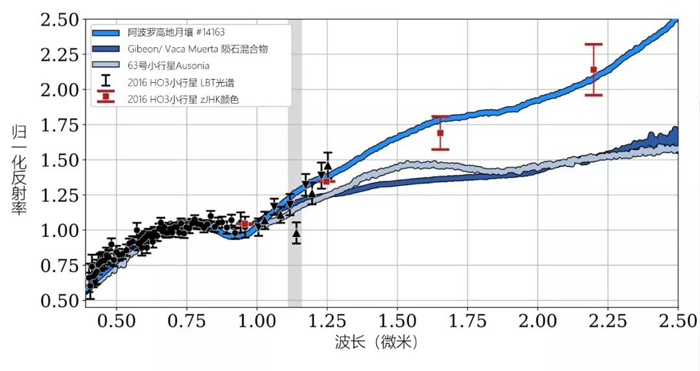

那科学家又是如何推测这颗小行星可能来自月球呢,这就不得不提光谱测量的概念。大家知道,太阳光按照波长可以分成紫外、可见光和红外等谱段,每个谱段又可以进一步细分成很多小谱段,就像可见光可以分成红橙黄绿青蓝紫一样,这些谱段合称为光谱。阳光照射到小行星上,物质元素组成以及尘埃粒径分布的不同都会导致特定谱段的阳光被吸收。因此小行星的反射光谱特性可以反映出小行星的表面物质组成与结构。

如果利用光谱仪,测量小行星对不同谱段阳光的反射吸收情况,就可以获得小行星的光谱曲线,进一步可以推测小行星的物质成分。因此对小行星进行光谱测量是研究小行星物质成分的重要手段,也可以根据小行星的光谱曲线对小行星进行分类。

根据小行星的反射光谱,可以大致将小行星分为三类:

C型为碳质小行星,主要由富含有机物、水合物的硅酸盐组成;

S型为岩石质小行星,主要由硅酸盐组成;

X型为高反射率小行星,其中一族主要由含铁、镍等元素的金属化合物组成。

这次科学家就利用了LBT和LDT望远镜对这颗小行星进行了可见光和近红外波段的光谱测量。发现这颗小行星总体上属于S型小行星,但其光谱曲线在近红外波段的斜率与其他小行星都不相同,反而与月球岩石的光谱曲线更为相似。因此科学家猜测,这颗小行星会不会是一块月球碎块?随着某次撞击进入绕太阳运行的轨道,经过复杂演化后,成为了一颗地球的“小月亮”。这么说,难怪它的夏威夷名字为“一个独自旅行的后代”呢?

图5. 小行星光谱与其他物质比较[2]

除了光谱相似之外,这颗小行星的轨道能量也与地月系统轨道能量接近,在接近地球时,与地球相对速度约为2-5 km/s。而小行星与地球的相对速度平均为20 km/s。似乎也暗示了这颗小行星不同寻常的身世。

这颗小行星到底是不是一块来自月球的石头?目前还没有确凿的证据,但种种迹象表明,其可能与地月系统存在一定的渊源。看来只有等我们的探测器从这颗小行星取回样本,在实验室分析后才能给出确定答案。

中国计划如何探测这颗小行星?

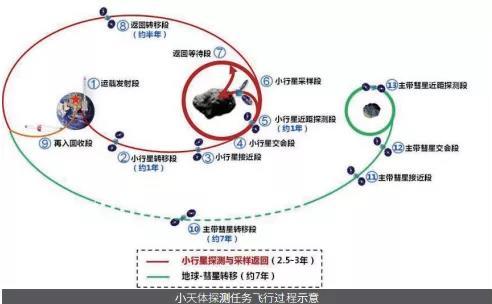

2021年6月12日,中国国家航天局在北京举办新闻发布会。国家航天局新闻发言人许洪亮在会上表示,中国将在2025年前后实施近地小行星取样返回和主带彗星环绕探测任务,通过一次发射实现一颗近地小行星取样返回和一颗主带彗星绕飞探测。

在更早之前的2019年4月19日,中国国家航天局通过官网发布《小行星探测任务有效载荷和搭载项目机遇公告》介绍,探测器将携带科学载荷,对近地小行星 2016 HO3 开展绕飞探测,随后择机附着小行星表面并采集小行星样品,之后返回地球附近释放返回舱,将小行星样品送回地球,这一过程大约在3年内完成。上述过程完成后,探测器经地球、火星借力,经历约7年时间飞行到达小行星带,对主带彗星 133P 开展绕飞探测。探测器配置相关科学载荷,以飞越、伴飞、附着、采样返回等方式,对目标小行星进行遥感探测、就位探测和采样返回。

中国小行星探测任务具体包括以下科学目标:一是测定 2016 HO3 轨道、自转、形状大小和热辐射等物理参数。二是探测 2016 HO3 形貌、表面物质组分、内部结构,获取小行星样品的背景信息。三是对 2016 HO3 返回样品开展实验室分析研究,测定小行星样品的物理性质、化学与矿物成分、同位素组成和结构构造;测定和研究小行星样品的年龄;与陨石进行比较研究,建立返回样品与陨石、地面观测与遥感就位分析数据之间的联系。

中国国家航天局还面向国内外公开征集科学载荷和搭载项目方案,预留了200公斤运载能力用于向社会开放搭载,鼓励中外科研机构联合提出载荷技术方案,欢迎国外科研机构参加载荷方案征集,按照“免费搭载,数据共享,经费自担”的原则搭载国外载荷。

2021年,中国空间技术研究院在《国际太空》期刊描述了对我国小行星取样返回任务设想。将小行星取样返回任务总结为“一次发射,两类探测目标(近地小行星和主带彗星),三种探测模式(绕飞、附着、采样返回)”。在文章中提到:“为实现百米级近距离探测,实现小行星的全球覆盖,需研究绕飞、悬停等多种飞行轨道和探测模式”、“针对可能的‘碎石堆’或‘独石’特性,以及表面不同大小的碎石粒径分布特性,除了触碰采样方式外,还需考虑设计悬停采样和附着采样等多种模式和手段,确保能可靠采集到样品”。

图6. 我国小行星取样返回任务飞行过程示意[2]

我国小行星取样返回任务是一次高起点、高难度、高显示度的创新空间任务,将实现太阳系“一带一路”探测,是我国行星探测重大工程的下一个标志性项目,将突破多项核心技术,获取大量科学数据和宝贵的小行星样品;并为进一步提升我国的深空探测能力、推动行星科学的快速发展和航天强国的建设做出重要贡献。

我国小行星取样返回任务也将为揭开2016 HO3小行星的身世之谜提供确凿的证据[3],让我们预祝我国的小行星取样返回任务早日获得成功吧。

参考文献

[1] Benjamin N. L. Sharkey,Vishnu Reddy et al,Lunar-like silicate material forms the Earth quasi satellite (469219) 2016 HO3 Kamoʻoalewa,COMMUNICATIONS EARTH & ENVIRONMENT | (2021) 2:231 | https://doi.org/10.1038/s43247-021-00303-7 | www.nature.com/commsenv

[2] 余后满 张熇 等,我国小天体探测任务设想(下),《国际太空》2021年9期

[3] 中国国家航天局,小行星探测任务有效载荷和搭载项目机遇公告,2019年4月

作者简介:李明涛,中国科学院国家空间科学中心研究员,主要研究小行星防御与利用、航天器轨道优化设计。

文稿编辑:蔡琳