点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

每天端起饭碗扒拉米饭时,你可能只觉得它是管饱的粮食,但在2025WAFI国际智能育种论坛上,武汉大学教授杨代常却抛出了一个改变你认知的说法:他和团队通过生物智能制造,把人们天天吃的大米,从“粮食作物”变成了能生产生物医药的“生物智能制造工厂”。

生物医药生产存在着一种困境——以前造药常用大肠杆菌、酵母、仓鼠细胞这三种体系,但很多药物在这些体系里要么“造不出来”,要么“活不下去”。后来国际上尝试用植物造药,比如用烟草的整体组织生产,可几十年下来只批准了3个药物,2个是疫苗、1个是孤儿药,根本没法满足需求。

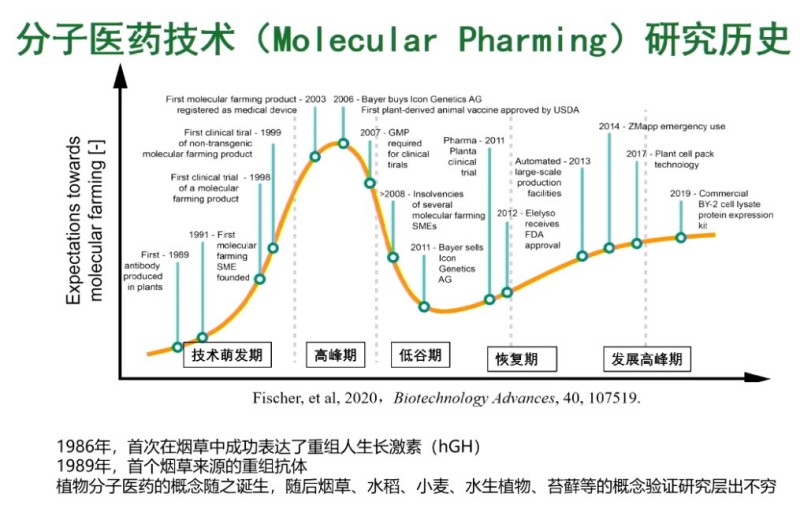

分子医药技术研究历史。图源演讲者幻灯片

问题出在哪?关键是这些植物的蛋白表达量太低,每公斤组织里只能提取出毫克级的目标蛋白,还得从上万种杂质蛋白里把它分离出来,工艺复杂又昂贵,规模化生产更是难上加难。

而杨代常教授团队盯上的,是水稻的种子——他们通过生物育种,让水稻种子成为了“专属药仓”。

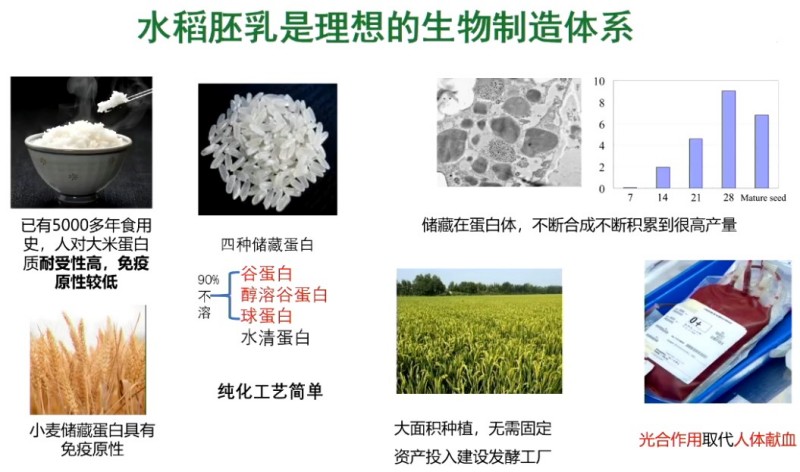

为什么是水稻种子?首先得从育种的“安全性”说起。植物分双子叶和单子叶,双子叶植物的种子比如大豆,子叶会变成活细胞,里面杂质多,没法简化提纯工艺;但单子叶植物的水稻,胚和胚乳是分开的,而且经过育种筛选,水稻的四种主要储藏蛋白里没有过敏原,不像小麦会让20%的人得肠道免疫疾病,也不像玉米因为异花授粉存在生物安全隐患。我们吃了几千年大米,对它的耐受性早就经过了时间检验,这为育种打下了安全基础。

水稻胚乳是理想的生物制造体系。图源演讲者幻灯片

光安全还不够,育种的核心是要让水稻种子“多产药、产好药”。团队找到了解决办法:他们用了一个只在水稻胚乳里起作用的“特异启动子”,就像给目标蛋白装了“定向导航”,让它只在种子的胚乳里表达,根、茎、叶里完全没有,这样一来,蛋白的纯度从源头就有了保障。一开始用这个启动子培育的水稻,每公斤糙米能产出2.75克溶血性白蛋白,已经是以前水平的几千倍,但团队没停下,继续改良育种技术,到现在第二代、第三代技术已经能让每公斤糙米的蛋白表达量达到30克,占种子蛋白总量的3%,而且还在往40克、50克的目标推进,完全没有瓶颈。

这种育种培育出的水稻种子,还有两个大优势:一是能“存住药”,水稻种子从开花到成熟有40多天,会持续合成蛋白并把它们储存在“蛋白体”里,就像给蛋白加了“保护罩”,防止被蛋白酶分解,干燥后常温下能存3-5年,蛋白的生物活性一点都不会丢;二是“好提药”,大米里8%是蛋白,其中90%是储藏蛋白,而且大部分储藏蛋白不溶于水,育种时特意保留了这个特性,提取时只要简单几步就能去掉这些杂质,纯度一下就能到70%,后续再经过三步工艺,就能拿到医药级别的产品,比传统体系的提纯成本低太多。

图片由AI生成

当然,生物育种不只是培育出高产的水稻品种,还得有配套的“种子管理体系”。因为水稻种子和传统的细菌、酵母这些单细胞体系不一样,它是器官形态,繁殖方式是有性繁殖,保存条件也不同,所以团队专门制定了一整套种子库方案,从育种的种子源头就开始把控。而且水稻种植和加工也有严格标准,按照中草药的GAP(良好农业规范)管理,从哪块田种的、加工过程如何,都能全程追溯,确保每一批种子都符合制药要求——毕竟要用来造药,育种的每一步都不能马虎。

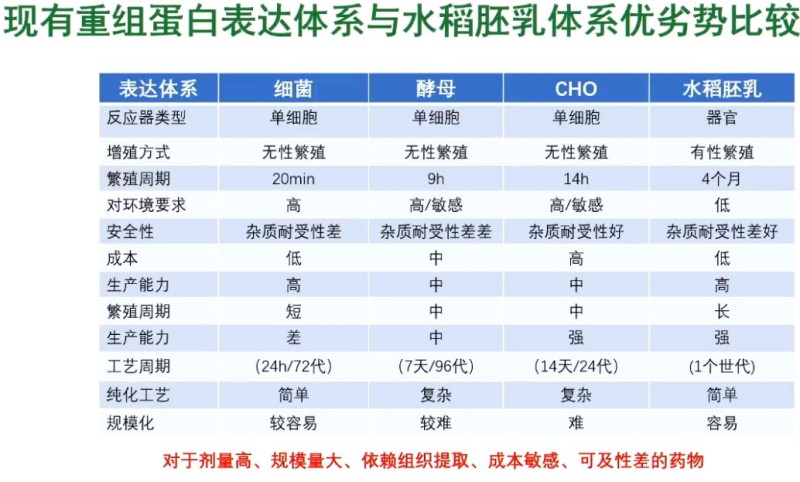

这种通过生物育种打造的水稻体系,和传统的生物医药生产体系比,还有个独特优势:传统体系是无性繁殖,受温度、氧气、二氧化碳这些环境条件影响大,稍微变一点就会影响蛋白的结构和功能;但水稻是有性繁殖,育种培育出的品种代次稳定性好,而且种子在生长过程中,蛋白的运输、加工、折叠、修饰都很保守,不会受环境波动影响,这就保证了每次生产的药物质量都一致。唯一的小缺点是育种周期稍长,培育一个稳定的品种大概需要2年,一个品系要4个月。

现有重组蛋白表达体系与水稻胚乳体系优劣势比较。图源演讲者幻灯片

现在,这套生物育种技术已经落地了——团队用育种培育的水稻,已经能生产重组人血白蛋白,这种药以前全世界都靠血浆提取,我国每年需求1000多吨,69%得进口,而团队培育的水稻生产的这款药,2017年开始临床,8年就完成了二期、三期试验,今年7月获批临床应用,1个月就产出产品用到了病人身上,300多位患者用下来,安全性和有效性都很好,还能稳定缓解水肿。

图片由AI生成

以前水稻解决的是我们“吃饱饭”的问题,现在通过育种技术,水稻开始解决我们“吃好药、有药吃”的问题。这套技术不用复杂的发酵设备,靠种水稻就能生产药物,既环保又能无限扩大规模,以后像需要大量使用的药、治罕见病的药,都能靠它生产,不仅能让药更便宜,还能不用再依赖进口。

这就是生物育种的力量——让我们每天熟悉的大米,变成了守护健康的“隐形卫士”。

记者:李欣哲

技术支持:光明智会系统