点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

每次买蔬菜想挑更鲜嫩的,选大米希望口感更软糯,买面粉盼着做出来的馒头更筋道——我们对“好食材”的期待,其实都离不开生物育种的支撑。

图片由AI生成

在2025WAFI国际智能育种论坛上,丹麦奥胡斯大学数量遗传学与基因组学中心助理教授房灵昭,就用通俗的语言讲清了生物育种的作用:读懂动植物的基因规律,找出那些能让食材更优质、更抗病、更稳定生长的“密码”,再通过科学选择,让我们每天吃的食材都能更符合需求。

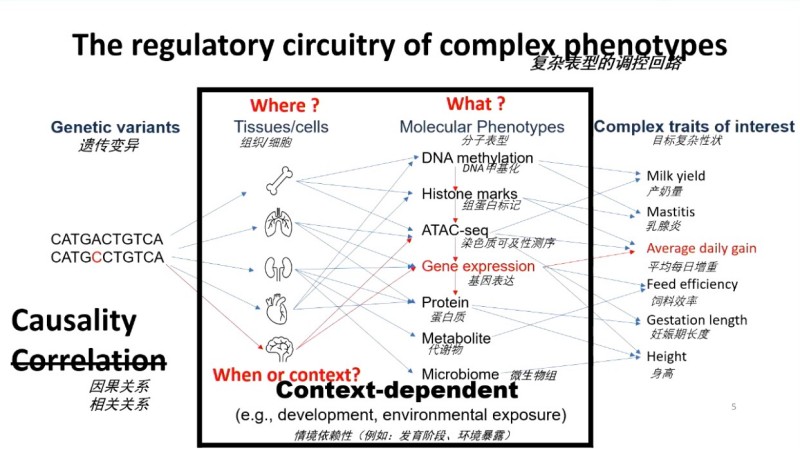

要搞懂生物育种,得先从DNA说起。我们可以把DNA想象成一个高度压缩的生物信息压缩器,里面装着从一颗受精卵长成完整个体、再到衰老的所有指令。而解读这些指令的,正是身体里的每一个细胞——细胞会把DNA里的信息“翻译”出来,指导组织和器官的生长。可不同个体的DNA总有不一样的地方,也就是“遗传变异”,这些变异会让细胞的解读方式变不同,最终导致有的动植物长得快、产量高,有的却容易生病、适应不了环境。生物育种的核心,就是搞清楚这些变异到底怎么影响细胞和组织,再利用这些知识选出更优秀的品种。

复杂的表型调控回路。图源演讲者幻灯片

不过,读懂基因的“语言”可没那么容易。过去20年,研究人员常用一种叫GWAS的方法,通过扫描全基因组,找出遗传变异和动植物性状(比如猪的体重、鸡的产蛋量)、人类疾病的关系。但这种方法有个局限——它只能告诉我们“哪段基因和性状有关”,却说不清“这段基因是怎么一步步影响细胞、组织,最终变成性状”的。要补上这个缺口,就需要大量的数据,而家养动物恰好帮了大忙。和人类研究不同,家养动物本身是食物,获取它们的组织和器官没有太多伦理限制,还能大量选择有代表性的个体,比如猪、鸡,它们不仅能帮我们研究育种,还能当“医学模型”,为人类健康研究提供参考。

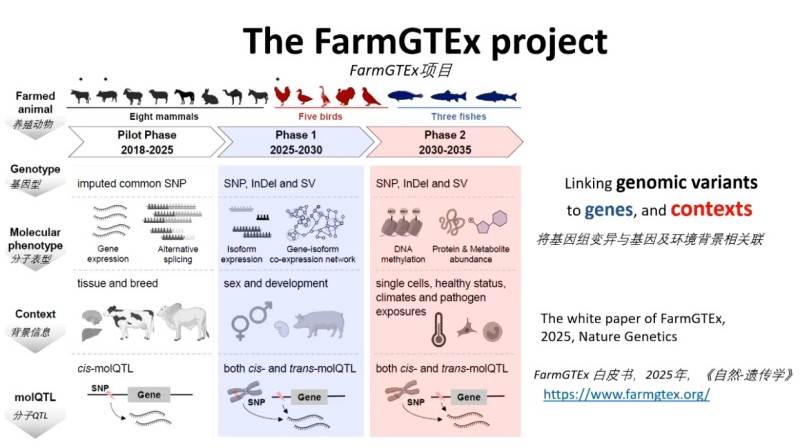

研究团队开启了FarmGTEx项目,过去七年,已经在生物育种的基础研究上迈出了一大步。2018年项目刚启动时,没有专项经费,团队就先整理已发表的数据,完成了牛、猪、鸡、羊的初步研究,全球100多家单位也一起参与进来,共同分析解读。

FarmGTEx项目。图源演讲者幻灯片

这期间,他们发现了几个关键规律:比如不能只看“基因有没有表达”,更要关注“基因在细胞里实际发挥作用的状态”,也就是“分子表型”,这对精准找到育种靶点特别重要;再比如不同组织的基因调控方式差异很大,像睾丸、卵巢这类器官,它们解读DNA的“解码器”和其他组织不一样,调控机制自然也不同;还有,把这些遗传变异的信息和GWAS的结果结合,能大大缩小育种靶点的搜索范围——比如研究猪的某个性状时,能明确知道只有某段基因在大脑和肠道里起作用,不用再盲目排查其他组织。

未来5到10年,生物育种还会朝着更精细、更全面的方向发展。研究人员会用更先进的测序技术,比如三代测序,找到更多更复杂的遗传变异;会把组织解剖得更精细,搞清楚不同性别、不同品种、不同发育阶段,甚至遇到病菌感染时,遗传变异会有什么变化;除了牛、猪、鸡、羊,还会加入鸭子、兔子、骆驼、牦牛等更多动物,覆盖更广泛的物种。同时,团队还会开发专门的工具,用生物信息学甚至AI技术,把遗传变异的功能注释得更清晰,帮大家更好地理解动植物性状形成、适应环境的机制,为精准育种找到更有效的“突破口”。

图片由AI生成

更重要的是,生物育种从来不是“闭门造车”。现在的研究是全球合作的开放项目,所有收集到的数据、解读出的知识都会定期更新、公开释放,不仅能帮农业领域选出更高产、更优质的品种,还能通过家养动物的研究,为人类健康提供参考——比如帮着找治病的靶点、检测药物安全性。毕竟,不同物种的基因组有很多相似之处,人类身上的研究成果能帮着解读动植物的性状,反过来,动植物的研究也能补全人类健康研究的缺口。

记者:李欣哲

技术支持:光明智会系统