点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

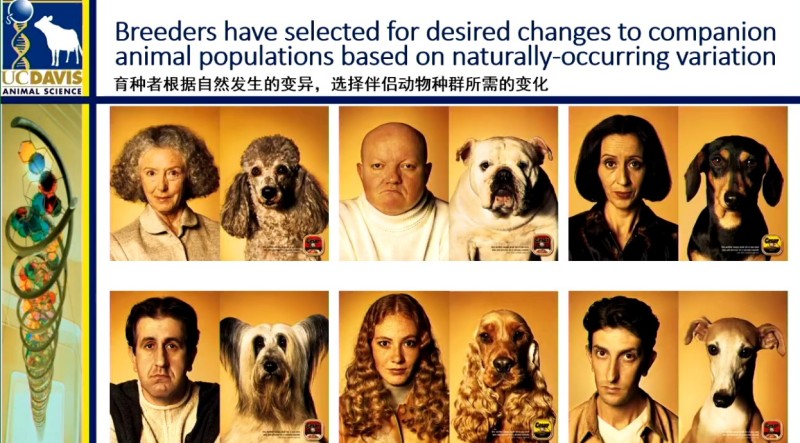

你有没有发现,有些宠物和主人总是“撞脸”——或是一双同款圆溜溜的眼睛,一头蓬松的头发,或是相似的神态?这可不是巧合,而是育种者的巧思:针对伴侣动物群体进行定向筛选,利用自然发生的基因变异,最终培育出与主人相貌特质相似的品种。

根据主人外貌特征进行选育的宠物。图源演讲者幻灯片

2025WAFI国际智能育种论坛上,美国加州大学戴维斯分校的教授艾莉森・凡・伊恩纳姆,从这一有趣的现象切入,介绍了基因编辑技术对于食用动物育种的赋能。

在传统育种时代,无论是宠物的“相貌定制”,还是肉鸡、奶牛等食用动物的品质改良,都依赖人工筛选自然变异的“慢功夫”。艾莉森解释道,育种者需要从庞大的动物群体中挑选具备目标特质的个体,通过一代代繁育积累优势,这个过程往往需要数十年,尤其是对于代际间隔长的畜禽,效率尤为低下。而如今,基因编辑技术的出现,让育种从“大海捞针”变成了“精准导航”。

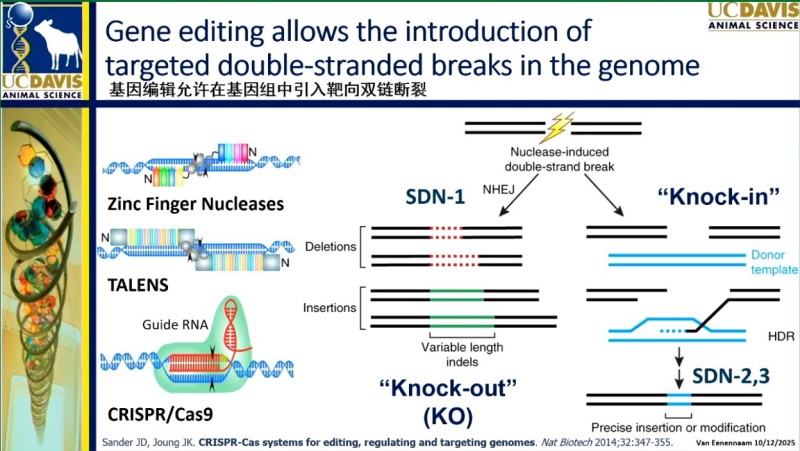

简单来说,基因编辑就像一把精准的“分子剪刀”,能在基因组的特定位置进行精准操作。艾莉森介绍,这项技术的核心是通过引导分子定位目标DNA片段,再由特定蛋白完成剪切,随后利用细胞的自然修复机制,实现基因的插入、删除或替换。其中最常用的CRISPR-Cas9系统,就像一套“导航+剪切”的复合工具,能让科学家精准改造动物的特定基因——既可以“敲除”有害基因,比如让猪容易患病的致病基因,让其不再受病害困扰;也能通过“敲入”技术,将一个物种的优势基因引入另一个物种,比如给安格斯肉牛加入奶牛的优质基因,实现跨物种的性状改良。

CRISPR-Cas9系统。图源演讲者幻灯片

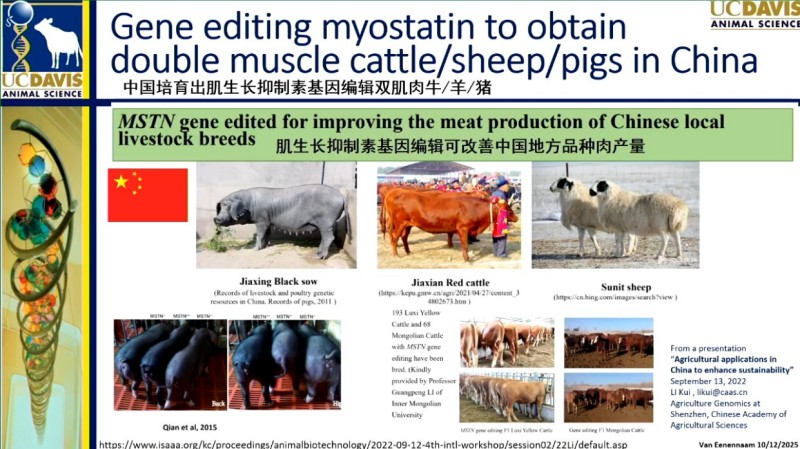

那么,这项技术究竟能为食用动物育种带来哪些改变?艾莉森展示了经过同行评审的研究数据,从产量、生殖能力、抗病性到环境适应性,基因编辑的应用覆盖了食用动物培育的核心需求。在家禽领域,它能帮助筛选雌性雏鸡,避免传统养殖中一半雄性雏鸡被淘汰的资源浪费;在养猪产业,它能针对性灭活易感非洲猪瘟、猪生殖感染等疾病的基因,为全球养猪业减少巨大损失;对于牛羊等家畜,它还能增强耐热性,让动物更好地适应气候变化,同时提升产奶量和肉质品质。甚至对于牛奶过敏等问题,也能通过基因编辑进行针对性改良。

雏鸡。图片由AI生成

为了让全球研究者共享成果,艾莉森还参与了与ISAAA合作的基因编辑动物数据库建设,其中收录了包括绵羊、猪、牛等多种动物的基因编辑研究成果,中国实验室发表的相关论文数量占据了半壁江山,展现了中国在该领域的浓厚兴趣与投入。她特别提到,基因编辑并非单一基因的“孤军奋战”,如今已能实现多基因的协同编辑,通过敲除有害基因、引入优势基因的组合操作,培育出更适应环境、产量更高、抗病性更强的动物品种。

中国在动物基因编辑领域的研究成果。图源演讲者幻灯片

不过,艾莉森也强调,基因编辑并非“万能药”,它需要与人工智能、人工辅助生殖等技术协同发力。比如利用人工智能预测动物的基因遗传趋势,结合生殖细胞编辑技术(而非体细胞编辑),确保改良性状能稳定遗传给后代。目前全球80%的基因编辑实验都采用CRISPR-Cas技术,其中60%通过编辑胚胎细胞实现,30%用于哺乳动物的体细胞克隆,这些技术路径的选择都服务于不同的育种目标。

技术落地离不开监管政策的同步。艾莉森分析了195篇相关论文后发现,各国对基因编辑动物的监管存在显著差异:阿根廷、美国、日本等国对无外源基因插入的基因编辑产品采取灵活政策,将其按非转基因生物监管;而部分国家则将其与转基因生物等同,实施严格审查。她认为,监管政策需要与技术发展保持同步,建立基于风险的协调监管框架,才能让基因编辑技术真正造福农业生产,促进相关产品的国际贸易。

在演讲的最后,艾莉森用一个生动的比喻总结了基因编辑的价值:“育种就像一份圣代冰激凌,基因编辑就是顶端的那颗樱桃。”它能在不带来额外连锁累赘的前提下,精准引入有用的遗传变异,为传统育种技术锦上添花。

育种与基因编辑的关系。图片由AI生成

从宠物的“相貌匹配”到食用动物的“品质升级”,育种技术的核心始终是满足人类的合理需求,而基因编辑技术的出现,正让这份需求的实现变得更高效、更精准、更可持续。随着技术的不断成熟和监管体系的逐步完善,未来我们或许会在餐桌上见到更多基因编辑技术培育的安全优质食品,而这背后,正是科学与创新带来的无限可能。

记者:李欣哲

技术支持:光明智会系统