点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

在2025世界农业科技创新大会可控农业论坛上,中国工程院院士、中国农业大学教授、农业水资源高效利用全国重点实验室主任康绍忠作《我国农业节水科技发展的态势与未来重点攻关的方向》主题报告。他指出,面对水资源短缺与粮食安全双重压力,需通过科技、政策、市场协同发力,构建全链条创新体系,实现农业用水效率与粮食产能的同步提升。

水资源短缺加剧,粮食安全面临挑战

报告援引权威数据显示,2024年联合国教科文组织(UNESCO)、世界气象组织(WMO)发布的报告均显示,2023年全球超50%集水区出现异常,大部分流域水量偏低,全球河流流量和水库流入量已连续5年低于正常水平,供水压力显著加剧,可持续水管理对未来食物安全至关重要。

从全球用水结构看,农业是最大耗水部门,占全球总用水量的70%。据联合国粮农组织(FAO)估算,全球超60%的灌溉农田高度缺水,41%的灌溉以牺牲环境为代价。随着人口增长,要实现2050年粮食增产50%的目标,农业用水量还将增长35%,灌溉扩张与水资源短缺的矛盾愈发突出。聚焦我国,水资源短缺已成为制约粮食安全的关键短板。我国以全球6%的水资源、9%的耕地,养活了全球18%的人口,水资源紧张程度远超耕地。

值得关注的是,灌溉对粮食增产的贡献至关重要。联合国教科文组织数据显示,全球20%的灌溉地生产40%的农产品,80%的雨养农业用地生产60%的农产品,折算后一亩灌溉地的农产品产量约为雨养农业用地的2.5倍。中国科学院地理所研究进一步证实,在玉米、小麦、水稻三大主粮中,我国与埃及的灌溉对产量贡献率均超50%,凸显灌溉用水对我国粮食安全的核心支撑作用。

我国农业节水科技稳步发展,仍面临多重瓶颈

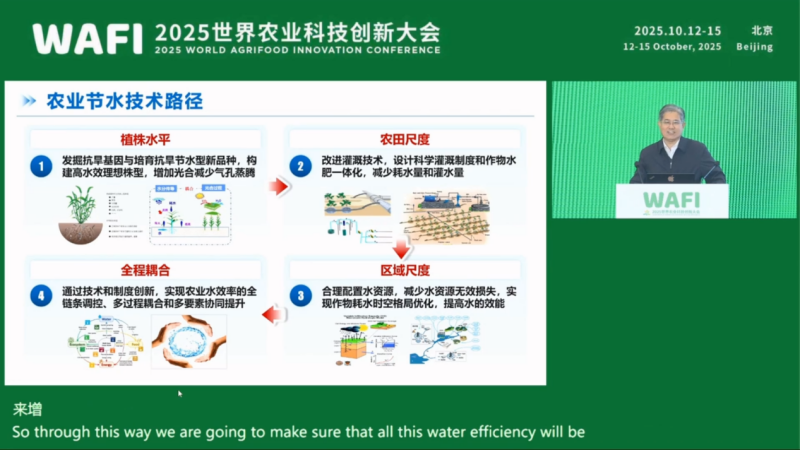

谈及我国农业节水科技发展态势,康绍忠院士指出,当前我国农业节水技术研发主要围绕四个层面推进。在作物层面,通过发掘抗旱基因、培育节水抗旱新品种、构建高水效理想株形,减少作物奢侈蒸腾耗水,提升水分利用效率;在农田层面,改进灌溉技术、优化灌溉制度、推广水肥一体化,降低耗水量与灌水量,提高农田水利效率;在区域层面,合理配置水资源,优化作物与水的时空格局,减少无效水损失;在全链条层面,整合植株、农田、区域技术,实现用水效率整体提升。

农业节水技术路径。图源演讲者幻灯片

尽管取得一定进展,但我国农业节水仍面临多重瓶颈。康绍忠院士表示,首要问题是农业节水补偿机制尚未形成,“如果节水技术不能为农民带来增产增效,农民投入的意愿就会非常低”。其次,土地分散经营限制了高效节水技术应用,“我们在华北调研发现,只有当种粮规模达到300-400亩以上时,种粮大户才愿意自主投入节水灌溉技术”。此外,“重建设轻管理”导致节水工程标准低、效益差,缺乏经济可靠的先进实用技术,节水科技推广服务体系不完善、监测试验网络未建立,以及变化环境下农业高效用水基础研究薄弱等问题,也制约着节水事业发展。

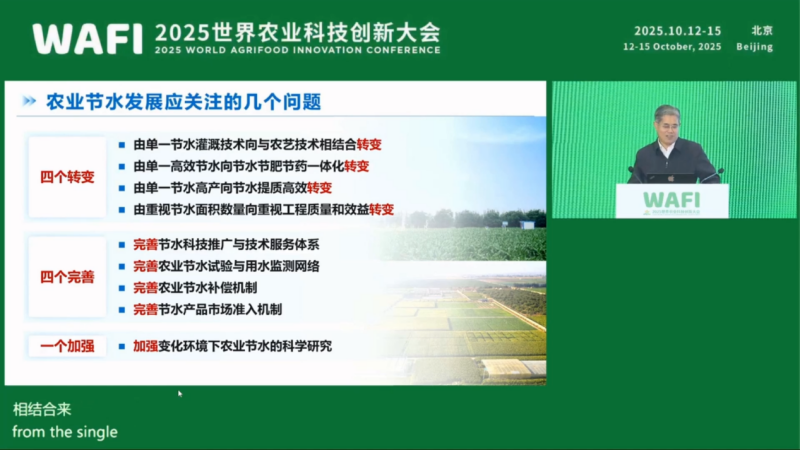

为突破瓶颈,康绍忠院士多年前提出“四个转变、四个完善、一个加强”的发展思路。他解释道,要“由单一节水灌溉技术向与农艺技术结合转变”,比如甘肃武威通过水肥一体化与玉米增密技术结合,“将玉米亩产从800-900公斤提升至1.3吨以上”;同时推进“由单一高效节水向节水节肥节药一体化转变、由单一节水高产向节水提质高效转变、由重视节水面积数量向重视工程质量和效益转变”,并完善推广服务体系、试验监测网络、补偿机制、产品市场准入机制,加强变化环境下的节水科研。

农业节水发展应关注的几个问题。图源演讲者幻灯片

锚定12项核心技术,明确三大未来攻关维度

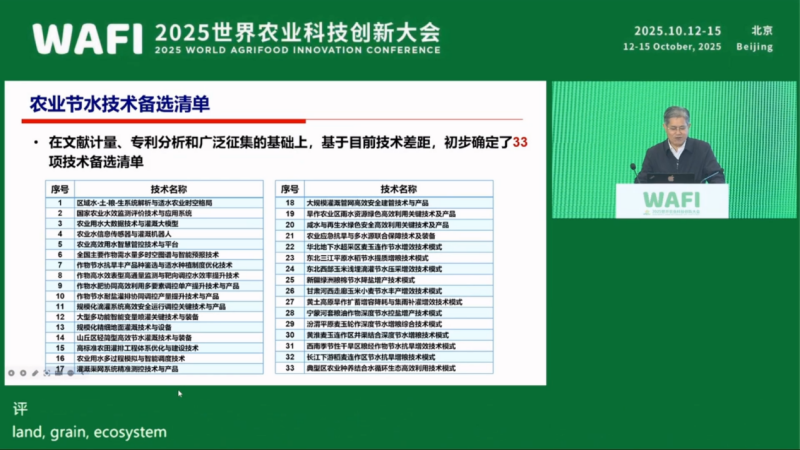

康绍忠介绍,基于当前技术差距与发展需求,我国已初步确定33项农业节水技术备选清单。团队进一步围绕技术的战略性、前沿性、紧迫性、引领性、公益性、普适性开展调研打分,筛选出前12位核心技术方向,包括区域水-土-粮-生系统解析与适水农业时空格局、国家农业水效监测评价技术与应用系统、农业用水大数据技术与灌溉大模型、作物水肥协同高效利用多要素调控单产提升技术与产品等。

农业节水技术备选清单。图源演讲者幻灯片

未来将从三大维度深化农业节水科技攻关:一是加强重大应用基础研究,夯实技术创新根基;二是突破共性关键技术,重点聚焦作物节水、田间节水灌溉、水管网精准适配、水源安全保障等领域;三是优化区域应用模式,结合华北、东北、新疆、黄土高原等不同区域水资源特点,推广适配的节水技术模式。

康绍忠院士在报告结尾表示,我国需大力发展智慧节水技术,打造农业节水新质生产力,构建从作物高水效表型天地一体化监测、智能灌溉装备、智慧灌溉系统到区域农业水网智慧管控(含数字孪生)的全链条技术体系,践行“藏粮于水、藏水于技”理念,为国家食物安全与农产品有效供给提供更可靠的水安全保障。(记者 武玥彤)

技术支持:光明智会系统