点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

在现代农业科技蓬勃发展的今天,古老的二十四节气是否仍具有价值?如何提升公众对二十四节气文化的认知和理解?近年来,光明网联合中国农业大学二十四节气工作室,先后推出《跟着节气游北京》《节气农事》系列短视频,在传播节气文化方面进行了有益的探索。

中国农业大学资源与环境学院副教授、中国农业大学二十四节气工作室负责人胡琦(受访者提供)

日前,中国农业大学资源与环境学院副教授、中国农业大学二十四节气工作室负责人胡琦接受光明网记者专访,围绕二十四节气的传承与创新分享了他们近年来的探索与思考。

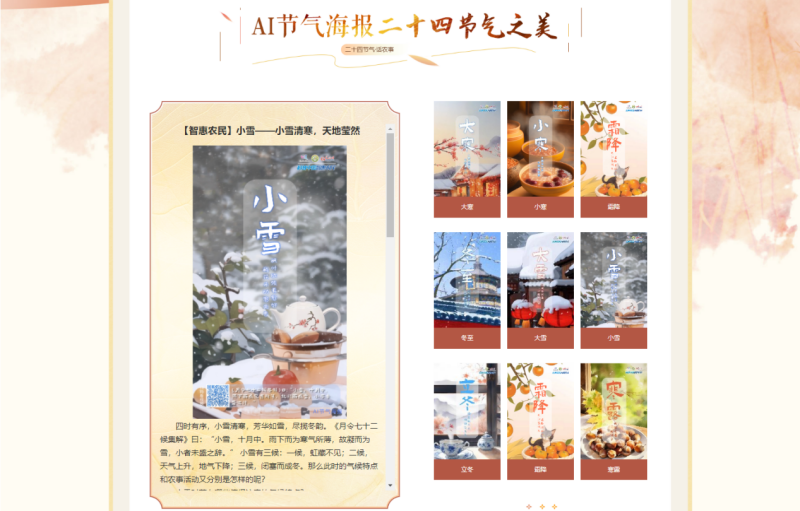

光明网专题《二十四节气话农事》

胡琦结缘二十四节气,源自中国农业大学资源与环境学院党委对传统文化传承创新的高度重视,以及农业气象系对节气文化的研究传统。怀着让学生亲近节气、传承文化的初衷,2021年,他牵头成立了二十四节气工作室,开展一系列文化传承与创新活动。

胡琦告诉记者,“二十四节气是中华民族农耕文明的瑰宝,历久弥新,其蕴含的顺应自然、和谐共生的理念,与现代可持续发展观不谋而合,对年轻人来说,这是一份既古老又新鲜的精神食粮。”

在他看来,二十四节气是连接传统与现代的桥梁,更是教育创新的宝贵资源。从科学视角审视,二十四节气从未过时。恰恰相反,它历久弥新,散发着独特的魅力,需要我们不断地去挖掘、与时俱进。

二十四节气精准反映了自然界的变化规律,对农业生产的指导意义历经千年而不衰。在现代农业复杂的生产体系中,节气依旧为农民把握农时、合理安排农事提供着关键参考。

从文化理念和哲学思想层面剖析,节气所蕴含的顺应自然、和谐共生的智慧,与当代可持续发展理念高度契合,对现代人的生活方式和价值观有着深刻的启迪。在教育领域,二十四节气更是贯穿大中小学各阶段教学的宝贵素材,让学生在学习农业科学知识的同时,增强文化自信与民族自豪感。

光明网与中国农业大学二十四节气工作室联合推出《节气农事》系列产品

二十四节气工作室成立以来,团队每年策划精品节气活动,主题紧密结合时代热点、农业特色与学生兴趣。“我们会关注气候变化对农业生产的影响、节气旅游与乡村振兴结合等,并将这些主题融入节气活动中,引导学生们思考如何应对挑战。”胡琦说。

在策划过程中,团队充分发挥集体智慧,老师与学生们共同头脑风暴,确定活动方向与框架,随后学生团队进一步细化内容,包括讲座、实践活动、创意设计比赛等多种形式,确保活动既贴近传统文化,又富有新意和吸引力。

二十四节气大使(受访者提供)

前行之路并非坦途,近年来,团队积极争取学校多部门支持,申请校外课题,整合校内外资源,获批教育部、农业农村部、中国高等教育学会等多项课题,为活动开展提供了坚实保障。他们还组织节气创意设计大赛,鼓励学生设计丰富多彩的海报、视频、文创产品等。

此外,全校核心通识课《二十四节气文化与科学》的开设,通过讲授二十四节气的文化内涵,结合大数据分析节气蕴含的科学原理,引导学生探讨其在现代农业中的应用,注重跨学科、跨校的合作,鼓励学生组建跨领域的研究团队。

节气大赛优秀作品(受访者提供)

基于实践成果,团队编写了3个《传承二十四节气农耕文化、赋能乡村振兴教学案例》,入选教育部中国专业学位案例库;牵头发起成立涉农高校二十四节气传承创新联盟,为全国院校将节气文化融入教育教学提供宝贵的参考范例。

涉农高校二十四节气传承创新联盟成立(受访者提供)

通识课上,胡琦会带着学生去天坛、制作清明青团、煮冬至饺子,有一位学生说,他不仅感受到了南北方差异,还开始尝试将节气知识应用到自己的生活中,比如根据节气变化来调整饮食习惯和作息规律,这让他更加深刻地感受到了传统文化的魅力和实用性。胡琦表示,通过丰富多样的活动形式,不仅让农大师生深入领略节气文化的魅力与科学价值,更借助媒体报道与网络传播,将节气文化的影响力拓展至更广泛的社会群体。

《二十四节气文化与科学》通识课活动(受访者提供)

谈及未来规划,胡琦表示,在科研教学融合方面,计划进一步加强与各院校、相关单位的深度合作,搭建更广阔的交流平台,鼓励学生开展跨学科、跨校的前沿研究项目,深入探索二十四节气在现代农业精细化生产、智慧农业发展中的创新应用路径,如与新疆气象局合作开展节气版农业气象服务,为当地农业生产提供精准气象指导,助力农业增产增收。

在传播创新领域,计划推出《节气里的大美中国》系列视频,将节气文化与地方特色文化、气候景观、人文风情深度融合,每个节气推荐一处特色旅游地,以生动直观的视频形式展现节气之美,吸引更多人关注节气文化,激发公众对传统文化的热爱与探索欲望,让二十四节气在新时代焕发出新的生机与活力,成为连接民族文化记忆与现代生活的坚实纽带。(光明网记者武玥彤 宋雅娟)