点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

【诺奖中的“基因”】

“基因”一词最早由丹麦遗传学家约翰逊于1909年正式提出,在此之前被称为遗传因子。基因的基本概念是指控制生物性状的基本单位,也就是携带有遗传信息的DNA(脱氧核糖核酸)片段(部分病毒中为RNA片段)。

每种生物个体都携带有大量的基因,但在个体生长发育的不同阶段,并不是所有的基因都会同时表达,而是根据机体需要调控部分相关基因进行表达。一些基因会因外界因素影响而发生变异,绝大多数可能会产生疾病,危害生命体健康,有的甚至会遗传给下一代。例如,英国女王维多利亚的家族中,在她以前没有发现过血友病的病人,但是她的一个儿子患了血友病,之后在她的外孙中又出现了此病。显然,这就是由于与血友病有关的基因发生了变异,并传给了后代。此外,基因不正常表达还可能造成死胎、自然流产和出生后夭折等。

那么,面对基因变异或不正常的表达,我们是否只能任其发展而束手无策?答案是否定的。

随着科学技术的发展,科学家发现存在RNA(核糖核酸)干扰现象,即可以人为地将特异性同源双链RNA导入细胞,使目的基因发生沉默;换句话说,人类可以操纵特定基因使其不表达或表达水平下降,这为人类的生存和健康带来了福音。

为了表彰在RNA干扰机制研究方面做出的突出贡献,2006年的诺贝尔生理学或医学奖授予了发现RNA干扰现象的两名美国科学家安德鲁·法尔和克雷格·梅洛。此前,RNA干扰机制研究被《科学》杂志评为2001年的十大科学进展之一,并名列2002年十大科技成就之首;2003年,《自然》杂志将小分子RNA干扰的发现评为年度重大科技成果之一。

得知获奖时怀疑自己在做梦?

安德鲁·法尔(Andrew Z. Fire),1959年生,1983年获麻省理工学院生物学博士学位,现任斯坦福医学院病理学和遗传学教授;主要从事遗传学和病理学研究。

克雷格·梅洛(Craig C. Mello),1960年生,1990年获哈佛大学生物学博士学位,现任马萨诸塞州大学医学院分子医学教授、RNA治疗研究所联合主任;主要从事基因工程方面的研究。

当诺贝尔奖组委会告知自己获奖时,两位诺贝尔奖得主都大呼“没想到”。

法尔说道:“诺奖委员会半夜打来的电话使我感到很惊讶(怀疑自己在做梦),对自己的研究成果获得认可感到极为高兴。”不过,他表示:“获奖后不想有什么改变,我的人生追求仍很简单,那就是研究、科学、教学和家庭。”此外,他也坦诚和感谢到:“我与梅洛合作所获的成果,是建立在前人的基础上的,因此荣誉也属于他们。”

与法尔的反应不同,梅洛以另一种方式表达了相同的感受:“我有一种模糊的感觉,获诺奖这件事可能会发生,但觉得不应该是现在,故而得知获奖时也非常惊喜。”他在采访中强调:“这个项目如同我们自身一样都还很年轻,项目也未引起政府的重视,但是前景应该很好,因此政府也应该给予高度重视。”

发现RNA干扰现象的克雷格·梅洛(左)和安德鲁·法尔(右)

RNA干扰现象的发现是偶然吗?

重大科学现象的发现并不是一蹴而就的,一般离不开前期基础知识的累积和铺垫,以及多位科学家的辛勤付出。在RNA干扰的发现和发展历程中,同样存在一些曲折且有趣的故事。尽管最终由法尔和梅洛证实并提出RNA干扰现象,并斩获至高荣誉,但我们亦不能遗忘此前为此奋斗甚至奉献一生的科学家们。

早在1984年,Izomt等在研究小鼠L细胞时就发现反义信使RNA会干扰与之同源的基因表达,但具体机制当时无法弄清。

1990年,Jorgensen等将紫色素合成基因插入矮牵牛花中,希望能使花朵的颜色变得更深,结果事与愿违,不仅插入的基因没有表达,而且自身的色素合成基因也受到某种程度的抑制,得到了白色花朵的矮牵牛花。

1992年,Romano和Macino在粗糙链孢霉的研究中,发现导入外源基因可以抑制具有同源序列的内源基因的表达。

1995年,Guo等用反义RNA技术阻断线虫中par-1基因的表达时,意外地发现正义和反义RNA都能抑制基因的表达,但遗憾的是当时无法解释这一现象。

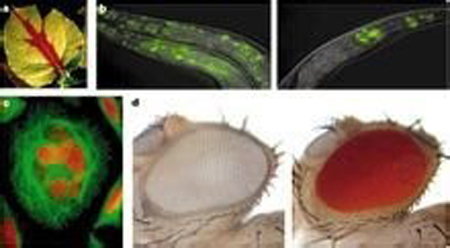

正义和反义RNA均能有效并特异性地抑制线虫基因的表达

1998年,法尔和梅洛通过将体外转录得到的单链RNA和双链RNA分别纯化后注入线虫体内,发现双链RNA能够比单链RNA更高效的特异性阻断相应基因的表达,于是他们称这种现象为RNA干扰。该研究首次证明此过程属转录后的“基因沉默”,并证明了小干扰RNA分子是某些基因抑制现象的“幕后使者”,相关成果在《自然》杂志上发表。

随后,2001年,Elbashir等率先用小分子RNA在培养的哺乳动物细胞中诱导特异性基因沉默,从而开始了RNA干扰技术在哺乳动物细胞中的研究应用。2002年,Brummelkamp等首次成功构建了小发夹RNA表达载体,并发现该载体可特异、有效地降低目的基因表达。2004年,Morris等用RNA干扰技术实现了对人体中基因的抑制作用。

RNA干扰有何意义及应用价值?

在生物界中,无论是动植物、人类都存在RNA干扰现象,这对于调控基因表达、参与病毒感染的防护、控制活跃基因等具有重要意义。

目前,RNA干扰技术在医学领域中发挥着重要作用:基因功能研究,基因治疗,外科整形,病毒性疾病、遗传疾病、肿瘤病的治疗等。例如,由于RNA干扰技术可以利用小分子RNA快速、经济、简便的以序列特异方式抑制目的基因的表达,所以已经成为探索基因功能的重要研究手段。此外,利用RNA干扰技术进行高通量筛选,对阐明信号转导通路、发现新的药物作用靶点有重要意义。在治疗HIV-1、SARS等病毒性感染性疾病时,小分子RNA在感染的早期阶段能有效地抑制病毒的复制,阻断病毒基因和相关宿主基因表达。在白血病等遗传病的治疗方面,可以通过RNA干扰技术控制致病基因的表达,进而起到治疗的效果。在肿瘤病治疗中同样也能发挥一定的作用,如Maen等应用RNA干扰技术成功地阻断了MCF7乳腺癌细胞中一种异常表达的与细胞增殖分化相关的基因Sp1的功能。

总之,科学家认为,RNA干扰技术不仅是研究基因功能的一种强大工具,同时这种技术将来也许能直接从“根”上让致病基因“沉默”,以治疗艾滋病、心血管疾病、肿瘤、癌症等困扰人类的难题。

瑞典卡罗林斯卡医学院诺贝尔生理学或医学奖评审委员会主席约兰·汉松介绍说:“RNA干扰机制开创了一个研究新领域,有望让动植物和人体的特定基因受到抑制或进入休眠状态,遏制有害病毒和基因变异的影响。简言之,就人体而言,RNA干扰或许有助于消除有害基因的作用,为艾滋病、癌症以及其他一些病症的治疗开辟新途径。”不过,他也指出,“RNA干扰手段是否能对艾滋病病毒有效,现在下结论还为时过早”。诺贝尔奖评委之一埃尔娜·默勒指出:“RNA干扰迄今已对制药业和生物技术工业产生巨大影响,例如,至少有一家美国制药企业眼下完全是依据这一原理生产药品。”此外,中国科学院生物物理研究所蛋白质工程实验室主任、国际人类基因组组织委员陈润生研究员评价说:“RNA干扰的重大发现,为人类对生命的研究开辟了一个非常广阔的领域。有些科学家认为,这一研究成果好像宇宙学中的暗能量,是生物研究的一个全新世界。因此,法尔和梅洛获得诺贝尔奖是名副其实的。”(本文图片来自网络)

出品:科普中国

作者:杨锡福(中国科学院动物研究所助理研究员)

监制:中国农学会 光明网科普事业部