点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

是什么能让盐碱地“长”出粮食,让秸秆“变”成燃油,甚至能把深海塑料“吃”得干干净净?答案就藏在微生物的世界里!

5月30日第九个全国科技工作者日之际,“走进科学家精神教育基地系列活动”来到山东大学微生物改造技术全国重点实验室(以下简称“实验室”),邀请实验室党委书记、山东微生物学会理事长林建群做客直播间。通过镜头带领观众“云探馆”,回溯微生物领域探索史诗,追寻科学家精神之光。

山东大学微生物改造技术全国重点实验室党委书记、山东微生物学会理事长林建群做客直播间

科学家精神:从“学科创立”到“全球领跑”的传承

1950年,中国现代微生物教育事业的开拓者王祖农先生在山东大学开创微生物学科,至今已走过 75 年历程。可以说,山东大学见证了中国微生物学科从“跟跑”到“领跑”的全过程。

实验室在科研攻关中不断突破:从早期破解造纸废液循环利用难题,到如今在基因编辑、深海微生物资源开发等领域抢占国际前沿高地。

王祖农先生雕像

实验室的发展历程是一部生动的科学家精神史。王祖农先生作为学科的奠基人,他的科研生涯充满了爱国情怀和奉献精神。他不仅毅然放弃国外良好的工作和生活条件,冲破重重阻碍回到了祖国的怀抱,还在纤维素降解领域默默耕耘,将“废料”变为“宝物”,奠定了实验室绿色发展的基础。

原山东大学生命科学学院院长、微生物技术国家重点实验室主任曲音波,作为王祖农教授的首位博士生,以“一生只做一件事”的执着,攻克了纤维素降解难题,打破了欧美技术的垄断,用实际行动诠释了“为人民服务”的科研理念。

德国国家工程院院士、欧洲科学院院士、微生物改造技术全国重点实验室主任张友明的故事则展现了科学家的创新精神。他在基因编辑领域取得了颠覆性的突破,让中国的Red/ET技术站在了国际舞台的中心。

山东大学微生物学科发展历程

林建群从老一辈科学家的手中接过接力棒,继续发扬科学家精神,致力于环境微生物技术的研究,他的团队主要针对绿色生物制造、污染物治理、微生物冶金等微生物产业展开技术攻关,为推动绿色生物制造和解决资源环境问题提供了“微生物方案”。

微生物技术的普惠之路:从 “培养皿” 到 “生产线”

实验室的成果展示了微生物技术如何从“培养皿”走向“生产线”。从盐碱地改良,到深海塑料降解酶的研究,再到乙醇生产和生物医药,实验室的成果在工业、农业及大健康领域广泛应用,有力支撑了“美丽中国”“农业强国”“海洋强国”“健康中国”等国家战略,为社会带来了实实在在的福祉。

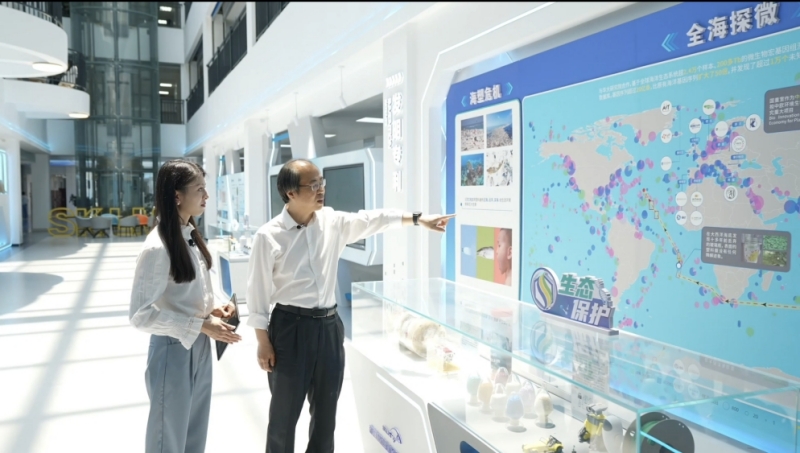

林建群向记者讲解实验室科研成果

此外,实验室与国内多个龙头企业建立全链条合作,让科研成果真正转化为服务国家战略的生产力。

实验室不仅在科研领域发力,同时还致力于科学知识的普及和青少年科学素养的提升。他们打造的“启梦微来”科普品牌,通过微生物艺术展、互动实验等形式,让越来越多公众感受到科学并非遥不可及——那些在显微镜下一览无余的菌群,既是科研的起点,也是点燃好奇心的火种,在青少年心中播撒下探索未知的种子。

林建群向记者讲述科学家故事

林建群在直播中表示,“无论时代如何变迁,我们始终坚持以国家需求为导向,这正是我们实验室的信念。”展望未来,实验室将继续关注“双碳”目标和粮食安全等战略需求,以微生物技术发展生物产业新质生产力。

本次直播活动由中国科协宣传文化部、中国科协科学技术传播中心、光明网主办,山东省科协、青岛市科协、山东大学微生物改造技术全国重点实验室等支持,在光明网视频号、光明网微博、海报新闻客户端、齐鲁壹点客户端等平台同步直播,引发网友热烈反响。

(光明网记者 林佳欣 实习生 李鑫怡)