点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

编者按:“十五五”规划建议提出,前瞻布局未来产业,探索多元技术路线、典型应用场景、可行商业模式、市场监管规则,推动量子科技、生物制造、氢能和核聚变能、脑机接口、具身智能、第六代移动通信等成为新的经济增长点。

从量子计算“算尽万物”到6G“天地互联”,规划勾勒的未来产业正从构想走向现实。光明网推出“畅想十五五”系列短片(未来产业篇),科普技术、展望应用,让“科技自立自强”的蓝图更可感、可知、可盼。

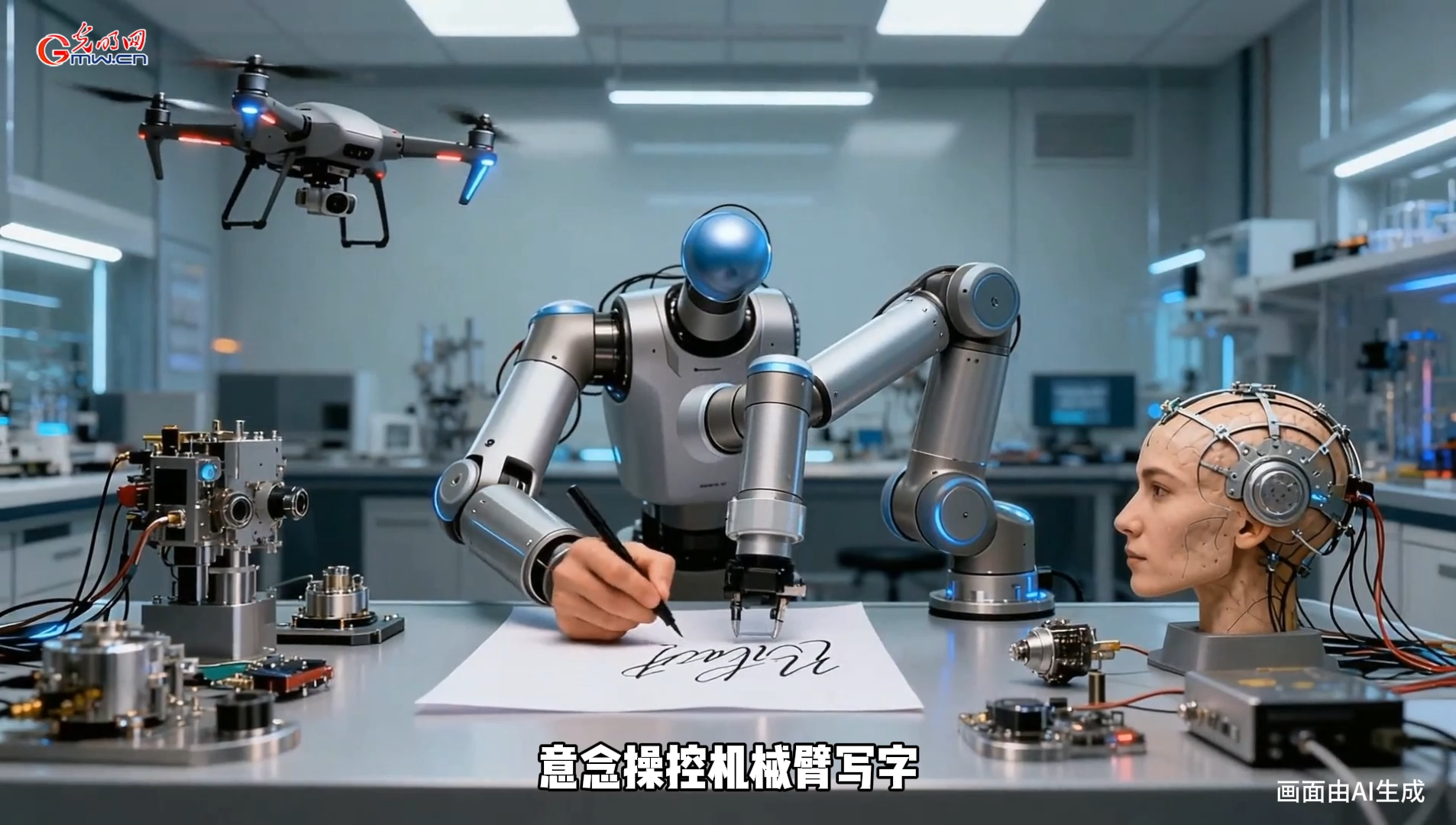

意念操控机械臂写字,通过脑电波遥控指挥无人机……这些过去只出现在科幻电影里的场景,正在脑机接口技术的发展和应用中逐步走进现实。

作为“十五五”规划建议重点布局的未来产业,脑机接口已经被工信部等七部委纳入重点发展清单,还定了清晰目标:2030年要建成有国际竞争力的产业生态。

脑机接口到底是什么?如何运作?

很多人觉得脑机接口很科幻,其实核心原理并不复杂。简单说,它就是在人脑和外部设备之间架起一座“信息桥梁”,不用说话、不用动手,大脑的想法就能直接转化为机器指令。

具体来看,当我们思考时,大脑神经元会产生微弱的脑电波,脑机接口就像“信号接收器”:先通过电极捕捉这些电波,再用AI算法解码成机器能懂的指令,最后控制假肢、轮椅、电脑等设备。它主要分两种技术路线:非侵入式是在头皮表面用电极、传感器,比如轻便头环,戴在头上就能用;侵入式则是通过微创手术把电极植入大脑皮质,精度更高,适合医疗康复等专业场景。

打个形象的比方,如果说普通科技是“用手操作机器”,脑机接口就是“用想法指挥世界”,相当于给大脑装了个“万能接口”,直接打通人与设备的交互壁垒。

脑机接口已有哪些落地场景?

2025年被视为脑机接口的“破冰之年”,不少应用已经走进我们的生活。

在医疗领域,湖北荆州一家医院里,患者正用脑机接口康复系统做训练——头戴设备捕捉脑电信号,驱动外骨骼机器人帮中风患者重新学走路;河南的一场体验活动上,58岁的中风患者王先生,仅凭“向前走”的意念,就操控下肢外骨骼动了起。

在消费领域,一款脑电波仪成了“智能家居遥控器”——戴上它,“放松”的意念能关灯,“眨眼”能调灯光颜色,躺着不动就能操控家电;还有脑控无人机产品,体验者头戴轻盈头环,盯着屏幕十几秒,无人机就应声起飞,还能穿过高低拱门,相关技术有完全自主知识产权,已经从实验室落地到终端应用。

在交通场景,吉林大学的科研团队也做了尝试:驾驶员戴脑机接口设备,一个意念就能控制车窗打开、音乐播放,系统响应延迟低于0.2秒,未来可能让驾驶更便捷。

脑机接口何以成为未来产业?

脑机接口成为新质生产力的重要增长点,核心靠三重支撑:

首先是政策给足方向。工信部等七部委今年7月印发实施意见,明确了“路线图”。

其次是需求实实在在。我国有上亿神经退行性疾病患者、残疾人,他们急需康复辅具改善生活;消费领域对“不用手操作”的便捷体验、工业对安全作业的需求,都让市场空间不断扩大。

最后是技术跟上步伐。AI算法、新型电极材料的突破,让脑机接口从“能用”变成“好用”。

随着“十五五”推进,脑机接口还会走进更多场景。不久的将来,“心想事成”或许不再是新鲜事,而是我们日常能感受到的生活常态。

参考资料

人民日报海外版、《七部门关于推动脑机接口产业创新发展的实施意见》、科普中国

策划文案

宋雅娟

制作

武玥彤 肖春芳

监制

战钊