点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

在浩瀚的演化长河中

犀牛家族曾经出现过无数奇形怪状的成员

其中有些长得好像一匹马(跑犀)

有的长出了长鼻子试图装象(卡地犀)

还有的变成了个啤酒桶(远角犀)

在这么多奇奇怪怪的古犀当中,冰河期三犀可谓是知名度极高的存在,可分别对应辟寒、辟暑和辟尘三位大王。

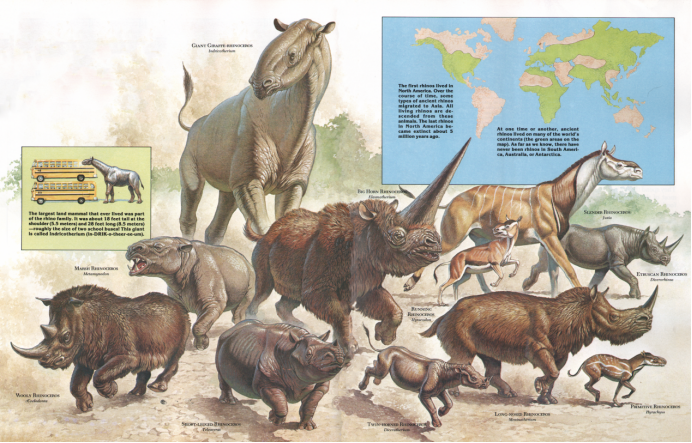

历史上的各类犀牛 来源:Reddit

辟尘大王

长有“冲天巨角”的板齿犀

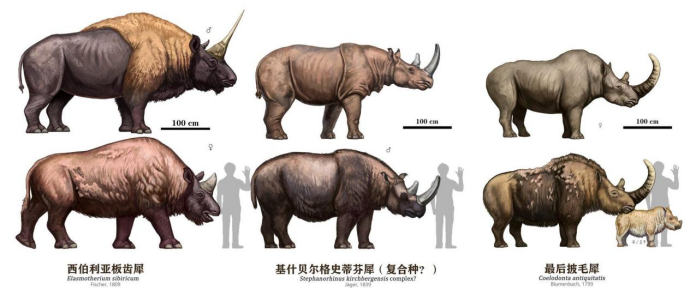

板齿犀(Elasmotherium)是出现过的最大犀科物种,具有媲美亚洲象的吨位,最具特色的就是它们额头上的那根如同“避雷针”般的大角,这根额角实际上是由鼻角、额角合并而成的。

同时根据化石显示,板齿犀类的牙齿齿冠普遍很高,齿面珐琅质裙皱很复杂,这说明它们是适应开阔干冷草原的生物,这里时不时就会有尘土飞扬, 板齿犀也当得起辟尘大王之名!

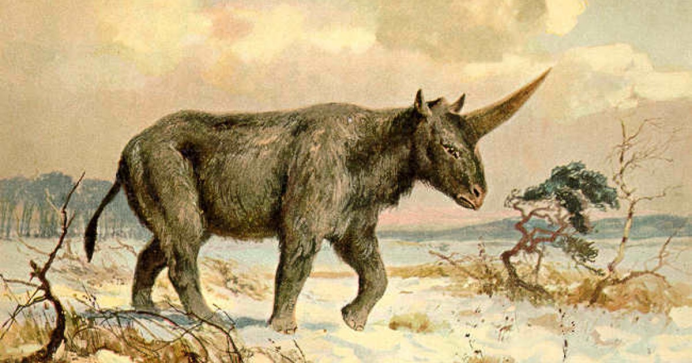

板齿犀 来源:Twitter

板齿犀那长达两米的冲天巨角,那可真是霸气酷炫吊炸天啊!以至于很多神秘动物学爱好者都坚信, 所谓的欧洲神话中的独角兽其实就是对史前存在过的板齿犀的“追忆”。但一些新证据却显示板齿犀很可能并没有如此巨大的角。

新(上)、旧(下)两种复原的板齿犀 来源:Twitter

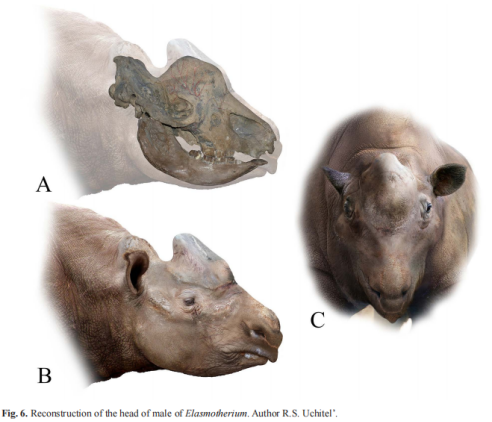

前两年的一项研究分析了板齿犀夸张的“大隆额”,表面几乎就见不到多少可提供支撑力的“沟壑”。这足以说明,板齿犀角的分量,至少不会像过去认为的这么沉重。

另外,板齿犀隆额本身的承重能力也存在高估,板齿犀隆额内部是一个大的空腔,腔体外壁平均厚度只有1cm左右,无法承载重量极其夸张的巨角。

基于该研究所做出的复原 来源:Twitter

其实,无论板齿犀的角到底应该是怎么样,它都是一种极富魅力的古生物。在板齿犀的身上,实在还有太多谜团难以解开。也许很多问题的真相,将伴随板齿犀的灭绝,而永远长眠于地底。

板齿犀是传说中独角兽原型的这个假说,目前来看只是一厢情愿 来源:Wikipedia

辟寒大王

以小博大的披毛犀

说到板齿犀的灭绝的原因,除了气候变化与古人类的潜在影响,还有一大罪魁祸首,就是板齿犀最大的竞争对手披毛犀(Coelodonta), 一身厚实的毛发能抵御北境的暴风雪,不愧是辟寒大王。

披毛犀一族最早在距今500-400万年前起源于我国青藏高原,并在距今300-200万年前的早更新世离开高原,深入我国西北、河北的草原地带,随后一路向高纬度极寒地区迈进,最终演化成犀牛家族有史以来最适应寒冷环境的王者选手——最后披毛犀。

与另外两位大王不同,出身苦寒之地的它出土好几具保存完好的冻尸,有些甚至还保存有难以保存的毛发和完整的犀牛角,是少数知道确切外形的史前生物。

依据古人类所绘的壁画所复原的披毛犀来源:Facebook

和肩高2.5米,体重3-5吨的板齿犀相比,披毛犀的吨位整整差了一个等级,它的肩高一般在1.8-2米左右,体重约1.8-2.7吨,大概与现代白犀差不多。当两者相遇披毛犀恐怕只能敬而远之,甚至还可能被板齿犀所驱赶。

那到底是什么原因,让披毛犀成功以小博大,淘汰了不可一世的板齿犀呢?

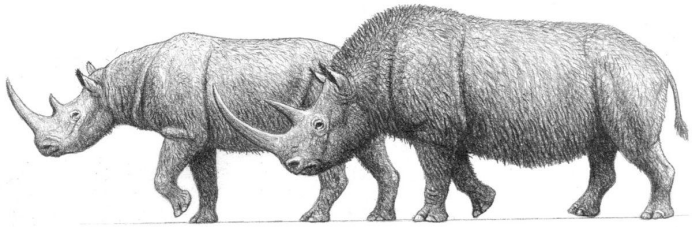

板齿犀(前)、披毛犀(后) 来源:Reddit

实际上,板齿犀尽管体型硕大,却是个虚弱的泥足巨人,它看似巨大的脑袋,隐藏着一个不利于生存的致命弱点。

如果我们俯瞰板齿犀的头骨,就能够发现它的颌骨特别细,估计在生前板齿犀的吻部应该比较尖,让人联想起今天的黑犀。但是黑犀是一种主食枝叶的犀牛,而根据特别高冠的牙齿与齿磨痕分析来看,板齿犀主食应该和披毛犀一样,是粗糙的草类。如此一来, 板齿犀的细吻导致它们食草效率非常低,最后败给长着宽大吻部的披毛犀,也是在情理之中。

板齿犀的“樱桃小嘴”显然不如披毛犀的大方嘴进食效率高来源:参考文献

另外,披毛犀特别巨大的鼻角,可不仅仅是为了争斗或显摆的。当积雪厚密的时候,披毛犀就可以用它的鼻角把积雪给扫开,从而寻找被雪覆盖的植物。这一点无论板齿犀的角长成什么样,都不可能做到。

扫雪取食的披毛犀 来源:参考文献

最终随着冰期作用越来越强烈,披毛犀逐渐占据上风,而相对适应暖湿环境的板齿犀彻底走向了灭绝。尽管淘汰了板齿犀,可披毛犀却不能就此高枕无忧,因为在它们征战欧亚大陆的过程中,还遇到了一个强势的劲敌——史蒂芬犀。

史蒂芬犀(前)、披毛犀(后) 来源:Reddit

辟暑大王

生于温柔乡的史蒂芬犀

相比于披毛犀的童年遭受着青藏高原的严酷考验,史蒂芬犀(Stephanorhinus)可以说成长于温柔乡之中,披毛犀要是去找它串门,估计是要中暑。

因为这层原因有些复原图的它们毛很少或者干脆无毛,但这也导致在面对披毛犀的扩张一度处于劣势。但随着更新世冰期的到来,气候迅速转冷,史蒂芬犀生活的温和环境不复存在, 可它们却没有就此灭绝,反而演出了励志剧本,走向寒冷环境直追披毛犀的步伐。

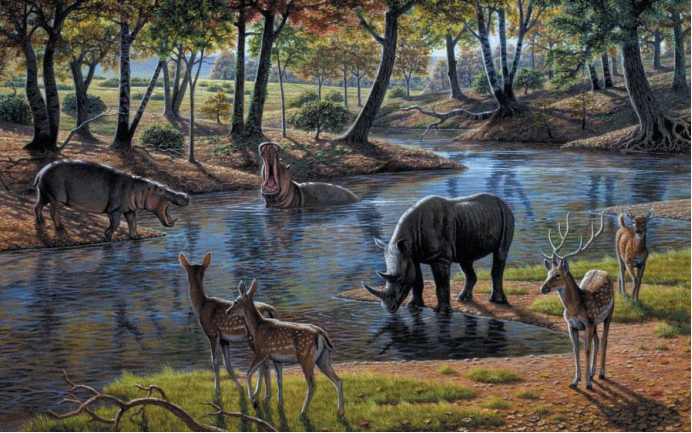

早中更新世的欧洲气候较为温和,为喜温的古河马和史蒂芬犀的生存创造条件

来源:Twitter

晚期的基什贝尔格史蒂芬犀(S. kirchbergensis),就是个相当成功的物种,其分布范围西起西欧,南至我国神农架、三峡一带,向东北甚至进入了俄罗斯远东地区北冰洋沿岸,可以说分布遍及亚欧中高纬度,而且在中国这样的中纬度地区,适应能力要远超过披毛犀,我国华北、华中和东北很多地方都发现过它的化石。

史蒂芬犀是历史分布范围最广的犀牛 来源:Twitter

在中晚更新世的亚欧寒冷地区,史蒂芬犀经常和最后披毛犀共享同一生境,之所以两种体型类似的犀牛能和谐共处,可能主要还是因为它们的食物存在差异,粗矮敦实的披毛犀大量摄食地面上的草,而高大的史蒂芬犀能够利用枝叶、灌木和部分草类等各种食物。不过它们的化石数量和密度都要明显少于披毛犀,也许还是受到了寒冷环境有限食物资源的极大钳制。

史蒂芬犀的“大长腿”有利于取食高处的枝叶

来源:参考文献

冰河三犀的终章

在板齿犀落败之后,披毛犀和史蒂芬犀继续四处互卷,双方不断升级硬件,然而不管任何时期,自身努力都无法挑战环境大势。

随着更新世的结束,气候逐渐转暖,高纬度寒冷地区广袤的草原被针叶林所取代,针叶树的营养非常贫瘠,绝大多数植食动物都难以将其作为食物。因此这对当时高纬度的大型动物,可谓一场灭绝之灾。另外再加上人类的影响,在更新世末至全新世过渡期,披毛犀和史蒂芬犀也全部走向了灭绝,这场竞争最终没有赢家。

显赫一时的冰河期三犀 来源:DeviantArt

今天披毛犀与史蒂芬犀留存于世的最后近亲,便是东南亚丛林中的小型双角犀牛——苏门犀,从它身上披覆的毛发,可以依稀看出些披毛犀的风采。

历史上苏门犀的分布曾经也非常广泛,在我国一度分布至河南南部,然而人类的弓箭与猎枪,却掐断了披毛犀一族最后的复苏希望。如今苏门犀已经走向灭绝的边缘,数量可能只有几十头,且完全看不到增加的希望,未来可以说是一片黯淡。

也不仅仅是苏门犀,目前仅存的五种,全员列入《世界自然保护联盟濒危物种红色名录》。

如果再不加以行动去保护现存的犀牛,也许冰河犀牛的传奇,在不远的将来就会成为绝响,永远埋藏在暗无天日的冰层之下。

处境堪忧的犀牛们 来源:Reddit

参考文献:

1. Large mammals were the architects in prehistoric ecosystems

2. 《Mammoths, sabertooths, and hominids : 65 million years of mammalian evolution in Europe》

3. Ancient Woolly Rhino Points to Himalayas、

4. The experience in reconstructing of the head of Elasmotherium (Rhinocerotidae)

5. 《中国新近纪犀牛》

6. 《 冰河世纪:史前动物全揭秘2》

作者:谢翃瀚 科普作者