点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

光明日报记者 张亚雄

“科研的目的就是为人民服务,我的终身志愿就是为人民解除疾苦。”

——闻玉梅

80多岁的闻玉梅,与病毒打了一辈子交道。面对重大疫情,她曾多次以身涉险,甚至用自己的身体做试验。在她看来,人与病毒的抗争,是永恒的课题,也是不断的考验。人与病毒之间的平衡博弈,需要依靠科学,更需要智慧来理解与认识。

1934年,闻玉梅出生于一个书香之家。20世纪60年代,她选择将病毒学作为研究领域,首选方向就是乙型肝炎(简称“乙肝”)防治。

目标明确,脚步永不停止

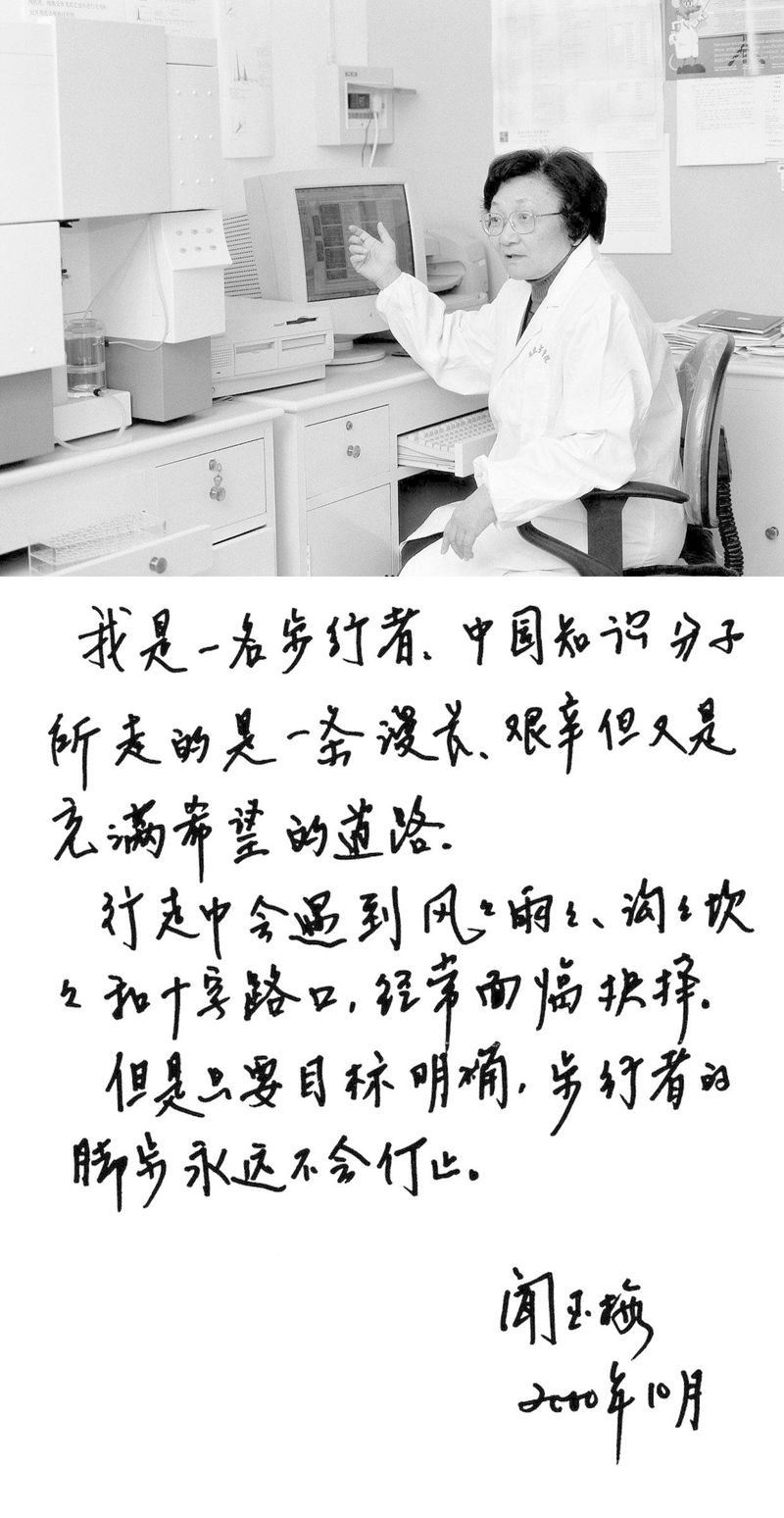

2001年2月23日, 摄于上海复旦大学医学院医学分子病毒重点实验室

摄影师:侯艺兵、王生生、王志英

1971年,全国大面积爆发红眼病,为了在最短时间内找出红眼病的“真凶”,闻玉梅和另一位医生把病人的眼泪经过除菌过滤后滴到自己的眼睛里做试验,证明了引起红眼病的是病毒,只需要用生理盐水来洗眼就能治疗,大大节省了国家的医疗资源。

1988年,为解决慢性乙肝患者多年疾苦的难题,闻玉梅创新地开展了“复合物型治疗性乙肝病毒疫苗”的研发工作,自此30余年坚持不懈。面对至今尚未解决的全球性难题,她以愚公移山的精神不断探索着。

2003年,当“非典”肆虐之时,受钟南山院士之邀,年近七旬的闻玉梅赶到广州,亲自进入P3实验室 ,研制灭活SARS病毒的免疫预防滴鼻剂。而闻玉梅的丈夫——我国知名儿科专家宁寿葆教授对此非常理解和支持,坚定地站在闻玉梅身后。

闻玉梅院士在实验室工作

2020年年初,新冠肺炎疫情汹涌而至。疫情初起之时,闻玉梅连夜第一时间撰写科普文章,为疫情防控发出权威声音。在全国抗疫压力巨大、民众情绪紧张的时候,她与汤钊猷、邱蔚六、戴尅戎等12位院士联名向上海市民发出倡议书,倡议全市“医患同心、全民同行,守护健康、敬畏自然、珍爱生命”。此后,她多次积极参加疫情防控新闻发布会,深夜做客媒体节目,尽己所能进行科普。

2020年2月7日,作为上海市新冠肺炎疫情防控科技攻关专家委员会主任,闻玉梅指导她所在的实验室经过合作研究,在获得标本的三天内即成功分离并鉴定出上海的新型冠状病毒(2019-nCoV)毒株。分离出病毒株就可以实时进行药物筛选以及抗体中和试验,并对病毒变异进行监测,大大加速了抗新冠病毒的科研进展。闻玉梅也因为抗击疫情做出的贡献,荣获“上海市抗击新冠肺炎疫情先进个人”和“上海市最美守护人”称号。

她始终笃信,为国家培养人才,不是一时的任务,而是一生的使命。50多年来,闻玉梅在复旦大学上海医学院培养了几十届学生,其中有不少人成为所在领域的学科带头人。“用心做人,用心育人”,是闻玉梅作为共产党员在培养人才中崇尚的格言。她说,“教育的本质是为民解忧,为国担当”“科研的目的就是为了人民,我的终身志愿就是为人民解除疾苦,可是单靠一个人是不行的,所以要培养人”。

自1956年加入中国共产党以来,60余载时间里,闻玉梅积极躬耕科研与教学。从一手创办医学分子病毒学实验室,指导建立生物安全防护三级实验室(P3实验室),到战乙肝、抗“非典”,再到今天抗击新冠肺炎疫情,虽然已届耄耋之年,但她始终不忘初心,把党和国家、人民的利益摆在首位。如今,望九之年的闻玉梅院士依信仰如山,信念如铁,信心如磐。

院士小传:

闻玉梅(1934— ),医学微生物学家,1999年当选为中国工程院院士。现任复旦大学医学分子病毒学教育部/卫健委重点实验室教授,曾任中国微生物学会理事长、教育部/卫健委重点实验室主任。主要研究领域为乙型肝炎病毒的分子生物学与免疫学,在乙肝病毒变异、持续感染机制研究方面有突出贡献,是我国治疗性乙肝疫苗的开拓者之一。曾获全国劳动模范、上海市三八红旗手等荣誉称号,2019年获教育部杰出教学奖。由于在抗击新冠肺炎疫情中作出突出贡献,2021年获全国三八红旗手荣誉称号。1956年加入中国共产党。

扫码进入《百名院士的红色情缘》专题