点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

鸟类的迁徙是令人着迷的自然现象之一。据估计,全球现存1万多种鸟类中约1/5是迁徙鸟类,世界上每年有数十亿只候鸟在繁殖地和越冬地之间迁徙,鸟类的迁徙路线几乎遍布全球。然而,这些路线如何进化而成?当前如何维持?在未来气候变化下可能有何改变?不同的迁徙策略是否有其遗传基础?这些问题是鸟类学和行为学关注的重要科学问题。

3月3日,中国科学院动物研究所研究员詹祥江实验室在Nature在线发表了关于鸟类迁徙的研究论文Climate-driven flyway changes and memory-based long-distance migration。研究团队通过整合多年卫星追踪数据和种群基因组信息,建立了一套北极游隼迁徙系统,揭秘其迁徙路线的主要形成原因和长距离迁徙关键基因。

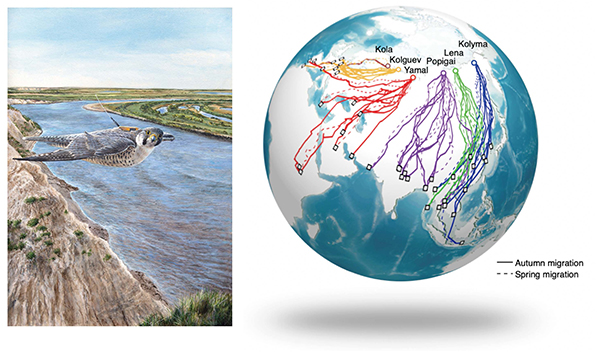

图1.北极游隼卫星追踪和迁徙系统

游隼(Falco peregrinus)是世界上飞行速度最快的动物之一,最高俯冲速度接近390km/h,也是地球上最成功的顶级捕食者之一,分布在除南极洲之外的全球六大洲。研究历时六年,在北极圈自西向东的主要繁殖地(科拉半岛、科尔古耶夫岛、亚马尔半岛、泰梅尔半岛、勒拿河、科雷马河)为56只游隼佩戴卫星追踪器,构建出一套北极游隼迁徙系统。卫星追踪发现这些北极游隼主要使用5条迁徙路线,在种群和个体水平上具有非常高的迁徙连接度和重复性。同时,这些种群的迁徙距离显著不同:西部两群短距离迁徙(平均3600公里),东部四群长距离迁徙(平均6400公里)。

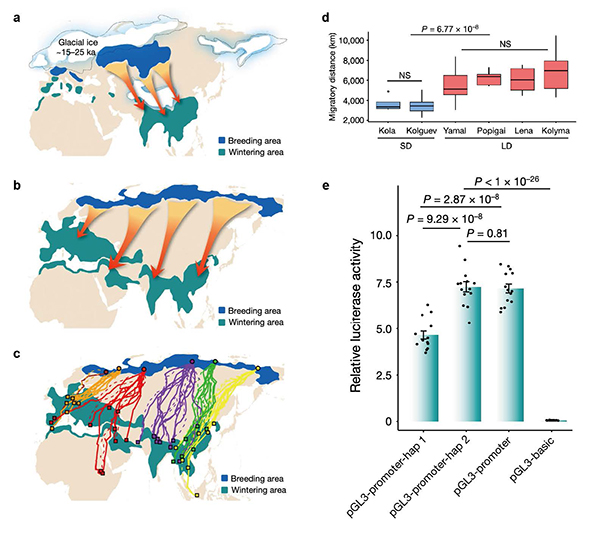

对其中4个地区35只游隼的种群基因组学分析显示西部的科拉和科尔古耶夫种群,以及东部的亚马尔和科雷马种群分别具有最近共同祖先。基于该研究中开发的全基因组Approximate Bayesian Computation模型,估计长/短距离种群的分化时间大概在末次冰盛期前后。种群动态推断及潜在繁殖、越冬地重建结果显示在末次冰盛期到全新世的转换过程中,因冰川消退而带动的繁殖地向北退缩以及越冬地变迁可能是游隼迁徙路线形成的主要历史原因。对于当前的迁徙路线而言,研究发现不同路线之间的环境异质性很强,环境巨变区域与迁徙路线边界高度吻合,且路线之间的差异与选择性遗传分化的相关程度明显大于中性遗传分化,从而说明环境的差异及相关的本地适应在维持当前迁徙路线中发挥重要作用。

图2.北极游隼迁徙路线变迁和长距离迁徙遗传基础

通过对长短迁徙种群基因组的对比分析,研究首次发现了一个和记忆能力相关的基因ADCY8在长距离迁徙种群中受到了正选择,实验证明长、短迁徙种群主要基因型存在功能差异,揭示了长时记忆可能是鸟类长距离迁徙的重要基础。研究通过模拟预测,在未来全球变暖日益严重的情境下,亚欧大陆西部的北极游隼种群可能会面对两方面的威胁,即迁徙策略的改变和主要繁殖地的退缩。

该研究首次全面结合遥感卫星追踪、基因组学、神经生物学等新型研究手段,通过多学科的整合分析,从行为、进化、遗传、生态及全球气候变化等维度,阐明了北极鸟类迁徙路线过去形成历史、当前维持机制及未来变化趋势,并发现了鸟类长距离迁徙的关键基因,展现了学科交叉型的创新性研究在迁徙鸟类保护中的重要作用。该研究由动物所主导,中科院生物物理研究所、英国卡迪夫大学、俄罗斯科学院乌拉尔分院、德国马普动物行为研究所等科研单位合作完成。动物所博士研究生谷中如、助理研究员潘胜凯和工程师林蓁蓁为论文的共同第一作者,詹祥江为论文通讯作者。研究工作得到国家自然科学基金、中科院战略性先导科技专项、国家重点研发计划、中科院动物进化与遗传前沿交叉卓越创新中心、中科院青年创新促进会等的支持。(中国科学院动物研究所)