点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

▲红斑高山蝮骨骼标本(陈列于中国古动物馆)

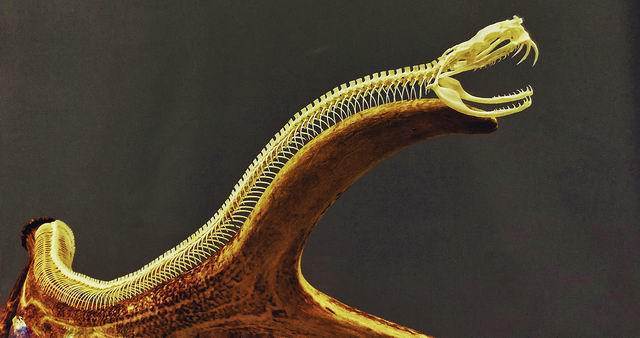

▲蛇骨与鹿角

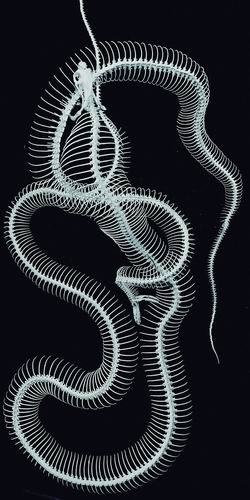

▲眼镜王蛇捕食的骨骼标本(第二届中国动物标本大赛一等奖作品)制作、摄影 史静耸

中国古动物馆“青藏高原古生物科考成果”展区,摆放着一件特殊的展品——蝮蛇新种红斑高山蝮骨骼标本。这是一个现生物种,如今仍生活在海拔4000米左右的青藏高原上。

50厘米长的红斑高山蝮有553枚硬骨,竟足足比人类多了一倍多,它的骨骼标本需要11个小时制作完成。这一冷门的手艺作品,出自一位“90后”科研人员之手。

骨骼意味着一切

大多数人谈蛇色变、避之不及,可对中国科学院古脊椎动物与古人类研究所(以下简称古脊椎所)博士史静耸来说,它就是一种很普通的爬行动物。

说它普通,其实不然。世界上生活着几千种蛇,除了南极洲,各个大陆的各种生境中都有蛇,蛇是一个极其成功的演化案例。

史静耸第一次跟蛇结缘,是大学本科期间在大连旅顺的蛇岛保护区做志愿者。漫山遍野的蝮蛇,让本来就喜欢动物的史静耸对它们着了迷。后来的整个硕士期间,他跑遍了三北地区,寻找全国各地的蝮蛇。在古脊椎所读博时,他在青藏高原的三江源地区幸运地发现了蝮蛇新种——红斑高山蝮。

除了找蛇、研究蛇,史静耸花了数十年时间练就了一门独特的手艺——制作蛇骨骼标本。

史静耸本科学校附近有一个蛇类主题博物馆,当年,他就是被许多精美的蛇骨骼标本吸引,一边在博物馆打工,一边接触蛇类的。而他的启蒙“老师”,却是残存在博物馆里的几本工作笔记。直到从事古生物研究,他都没有放弃这个爱好。

事实上,对于古脊椎动物的研究者来说,骨骼意味着一切,因为它是连接现生动物与古生物的纽带。只有经过详细的观察和研究,才能得到比较解剖学的证据,重建物种演化的历史。

蛇有多少枚骨头?

“制作骨骼标本,必须得清楚地了解动物的解剖结构,学会认准每一枚骨头叫什么、在什么位置、彼此之间是如何连接的……”

只有将解剖学的基本功掌握得足够扎实,才可能把拼骨头的工作练到炉火纯青。

那么,一条完整的蛇总共有多少枚骨头呢?要搞清楚这个问题,首先需要知道蛇的骨骼主要分为哪几部分。

史静耸介绍,现生蛇类的骨骼主要分为头骨、椎骨和肋骨,其中椎骨又分为寰椎、枢椎、颈椎及尾椎。

其中,脊椎动物的头骨由许多块骨骼构成,这些骨骼必须在发育的过程中巧妙地连接在一起才可以成形,也是最复杂的器官之一。

“大部分蛇类头骨包含41枚硬骨,其中,顶骨、前颌骨、上枕骨、基枕骨及蝶骨是单枚,其余成对。结构更复杂一些的,可以达到45枚。”史静耸告诉《中国科学报》。

蛇的躯椎骨远远多于其他脊椎动物,少则一百多枚,多则二三百枚。一般来说,体形越是细长的蛇,椎骨数量就越多。像蝮蛇这类体形短粗的蛇类,躯椎骨一般只有100多枚,而很多游蛇类的体形细长,其躯椎骨可达200多枚。蛇类的尾椎则是从二三十枚到七八十枚不等。

“以红斑高山蝮为例,它全身一共有553枚硬骨,一些游蛇类全身的硬骨甚至可达700余枚,而成年后的人类全身才有206块硬骨。”

这些蛇骨的数字除了有文献作参考,史静耸都一一动手数过。

“凹”出活着的造型

水解、脱脂、漂白、拼装,是制作脊椎动物骨骼标本的四个核心步骤。

“首先用生物制剂把蛇的肌肉、韧带等软组织完全溶解掉,然后通过有机溶剂把剩余油脂除掉,为的是防止日后变质发霉。脱脂后的骨头再经过氧化漂白,就可以呈现出光润的白色了。”

史静耸坦言,最后的拼装过程才是最耗费精力也是最考验技术的一步。

“红斑高山蝮全长仅有50厘米左右,肋骨甚至比普通的缝衣针还要细,每一根肋骨都要经过逐一拼装、校对,并对损坏的骨头进行修复。整个骨骼标本的拼装过程需要十几个小时。”

他笑说,除了眼尖、心细,“最主要的是手不能抖”。

熟能生巧,要做到把每枚骨头放到正确位置还不是最难的。“难的是如何让这堆自由的骨头凹出造型,让标本看上去就像活的一样,这也是骨骼标本制作的最高境界。”

制作动物骨骼标本是艺术与科学的结合。史静耸认为,它的艺术性就体现在,蛇每根肋骨该张开多大的角度,躯椎骨往什么方向倾斜、弯曲度多少……

无论是水平波浪状蜿蜒爬行,还是尾部盘旋蛇头挺立、一副蓄势待发的攻击姿态,感觉下一秒就会弹起来咬一口,史静耸都要求自己的作品能无限地接近真实。

“尽可能还原它们活着时候的样子,确实是个难事儿。”史静耸说,这就需要在现实生态环境中进行大量的观察,而正是常年的野外工作让他有了充分的底气。(胡珉琦)