点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

新华社昆明1月12日电 题:地球褶皱里的“中国奇迹”——“极贫之地”云南怒江州脱贫纪实

中国西南,几条巨大的山脉并肩高耸,被称为“地球褶皱”。这里是横断山区,地球板块运动最剧烈的地方。

贫困与山区,犹如“孪生姐妹”——地处横断山区的云南省怒江傈僳族自治州,98%以上土地为高山峡谷,贫困发生率曾高达56%,是全国最高的州市之一,可谓“极贫之地”。

在怒江州消除贫困,这个曾经“不可能”的梦想如今变成现实:26.96万建档立卡贫困人口全部脱贫,4个深度贫困县全部摘帽,傈僳族、独龙族、怒族和普米族整族脱贫。在这片地球褶皱里,“中国奇迹”悄然发生。

拼版照片上图:云南省福贡县匹河怒族乡托坪村一景(2016年11月25日摄);下图:搬迁到怒江边的托坪村五湖易地扶贫搬迁安置点新村(2020年11月3日摄,无人机照片)。新华社记者 胡超 摄

下山记

腊新梅的老家,在巍峨的高黎贡山上。

耸立在中缅边境的高黎贡山,南北绵延数百公里,与怒江和碧罗雪山共同构成了雄奇的怒江大峡谷。峡谷两岸高山上,散落着许多村庄,福贡县匹河乡棉谷村是其中之一。

在棉谷村住了近30年,两年前,得知山下的新家可以入住,她全村第一个搬了家。

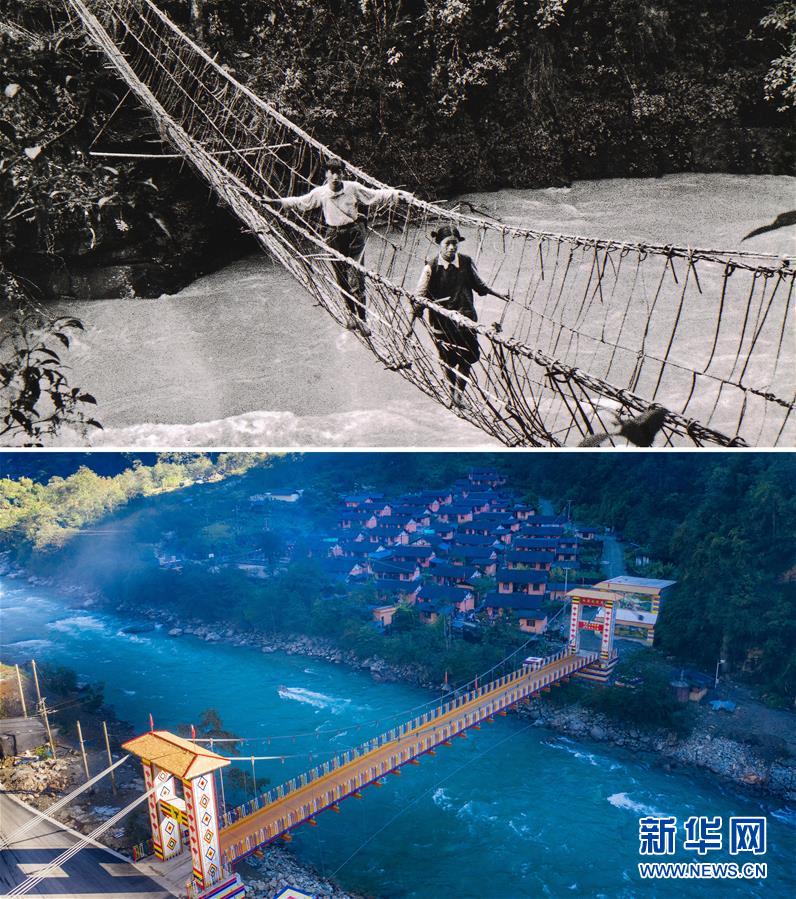

拼版照片上图:独龙族群众通过藤篾桥(资料照片);下图:独龙江乡白来感恩大桥(2020年10月29日摄,无人机照片,新华社记者胡超摄)。新华社发

“山上我受够了,买桶油都背得要(累)死。”她说。在山上,儿子上小学,走路单程要3个小时,每天都得摸黑出门、摸黑回家。一包水泥在山下卖25元,搬到山上工钱要200元,盖砖瓦房成了遥不可及的梦想。

搬不动大山,那就搬家。通过易地扶贫搬迁,腊新梅在山下的指挥田安置点分到了新房子。新家里,电视机、沙发和茶几都是政府发的,她自己出钱贴了地砖,买了餐桌和冰箱。搬家倒不费劲,因为老家没什么可搬的,她直接拎包走人。

新家的阳台上,栽着10多盆绿植,有兰花、百合、石斛,都是从老家山上采来的。她3岁的小女儿很快适应了这里的新生活,养了一只小仓鼠当宠物。

腊新梅在安置点开了一家水果店,在抖音上学会了做凉粉和奶茶。她还筹划着让在外打工的丈夫回来开理发店,“这个1200多人的新社区,还没一个理发店呢!”

安置点上建了一座村史馆。这是一座怒族传统千脚房,竹篾为墙、茅草为顶,里面陈列着木碗、竹箩、弓弩等生产生活工具,还有村民世代难离的火塘。

村史馆里,一组照片记录了怒族五代房的变迁。第一代是茅草房,第二代是油毛毡房,第三代是石棉瓦房,第四代是彩钢瓦房,第五代终于变成了新楼房。“你看,前面四代房只换了屋顶。”搬迁过来的和付益老人感慨道,“现在的好房子,以前不敢想哟!”

怒江州委书记纳云德说,过去怒江多数贫困群众居住在高山峻岭、峡谷缝隙,一方水土养不起一方人。决战脱贫攻坚中,怒江州开展史上最大规模的搬迁行动,让10万贫困群众搬下大山,进城入镇集中安置,实现“一步跨千年”。

从卫星图片看,易地搬迁后,一个个老村寨神奇地“消失”了,原来的寨址恢复绿色,与大山融为一体。

拼版照片左图:解放前,独龙族群众出行需要爬天梯(资料照片);右图:2020年10月31日,独龙族青年李永明和奶奶出门去山上割猪草(新华社记者胡超摄)。新华社发

筑路记

独龙江公路高黎贡山隧道内,霓虹宛如彩虹。

彩虹寓示着美好。独龙族人民喜爱彩虹,他们的服装是彩虹颜色,建筑上画着彩虹图案,桥梁也装饰成彩虹式样。如今,这条改变独龙族命运的公路隧道也增添了彩虹元素。

聚居在贡山县独龙江乡的独龙族,曾经长期与世隔绝。1964年,政府开辟了一条翻越高黎贡山的人马驿道。每年大雪封山前,山间铃响马帮来,将粮食、盐巴和药品等运进独龙江乡。

41岁的独龙江乡龙元村村民和晓永,年少时跑过马帮。 “从村里到县城来回要12天,相当辛苦,滑坡、滚石、雪崩等随时可能发生,每一趟都是生死考验。”他说。

1999年,独龙江乡修通了简易公路。汽车第一次开进独龙江,独龙族男女老少纷纷上前,伸手摸一摸这头看起来怪怪的“铁牛”。“最后的马帮”退出历史舞台,和晓永卖掉马,攒了几年钱,买来一辆拖拉机跑运输。

“大雪封山”还没解决,怎么办?独龙江公路升级改造工程上马。新公路在高黎贡山雪线下新开一条6.68公里的隧道,可以全年通行。2014年4月10日,高黎贡山隧道炸响最后一炮,独龙族从此彻底告别大雪封山的历史。

新公路建成后,独龙族加快摆脱千年贫困,积极拥抱现代文明。越来越多的独龙族家庭有了汽车,和晓永的运输生意逐渐难以为继。他看好旅游业,转行做起了民宿生意。

怒江大峡谷,过去是“交通末梢”,一条沿江公路等级较低,险象环生,外地司机一听要去怒江都头疼。

在交通运输部支持下,贯通怒江大峡谷的怒江美丽公路在2019年底建成通车。这条288公里的公路将怒江大峡谷一个个城镇、安置点和景点串了起来,全程配套建设了绿道。

美丽公路建成通车,不仅让沿途30万人民“喜大普奔”,更轰动了整个“驴友圈”。“驴友”们喜不自禁:“怒江的绝色风景要藏不住了!”“从人间到天堂,原来只需6小时!”

过去,怒江之困,困在交通。如今,怒江交通迎来了历史性跨越——美丽公路开通,点燃了怒江旅游腾飞、乡村振兴的引擎;保泸高速公路试通车,结束了怒江不通高速的历史;兰坪通用机场开航,怒江人民圆了“飞天梦”;怒江、澜沧江上36座溜索改为桥梁,“过江靠溜索”的历史一去不复返。

拼版照片上图:2013年2月2日,在怒江傈僳族自治州泸水县六库镇双米地村辣子咪村民小组,一名傈僳族男子带着自行车溜索过怒江(新华社记者蔺以光 摄);下图:2016年9月9日拍摄的怒江傈僳族自治州的双向六车道大型公路跨江桥梁——通达桥(新华社记者 胡超 摄)。新华社发

兴业记

两年前的秋天,普路恒狠下心,把祖祖辈辈种的包谷地铲了,改种了草果。这是一种药材,也用作调味香料。

普路恒家在福贡县鹿马登乡亚坪村。从他记事起,房前屋后、悬崖陡坡上,到处种着包谷。“把包谷种好,就不会饿着。”老父亲临终前的话,让普路恒把包谷地看成了命根子。

但在大峡谷里,包谷种得再好,亩产不过100多公斤。这点产量只能让一家人不挨饿,挣钱是指望不上的。陡坡耕种还加剧了水土流失,带来滑坡和泥石流等地质灾害隐患。

“种包谷,没出路。”驻村扶贫工作队召集村民开会,掰着指头给大家算账,动员村民种草果,种苗由政府提供。散了会,普路恒闷不吭声,回家继续种他的包谷。

扶贫队员一次次做工作,有的村民将信将疑种下了草果苗。几年后,变化悄然发生:先种草果的村民,从吃包谷饭变成了吃大米饭,一日两餐变成了三餐,千脚房改成了砖瓦房……

村里的包谷地一片片变少。直到2018年,普路恒的10亩地成了村里最后一块包谷地。他再也坐不住了,把它们都铲了,全部种上草果。“铲晚了,早点铲才好呢!”

他买来一台除草机,每天守在草果地里,比种包谷还上心。今年草果即将挂果,他盼望着有个好收成。

在整个怒江州,以草果为主的香料作物种植达144万亩。怒江州林草局局长吕超说,2019年,全州农民人均林业收入近3000元,占农民人均可支配收入的40%以上。

通过大规模退耕还林、恢复植被,依托地理气候和生物资源优势,发展林下经济,怒江的“绿水青山”正在变为“金山银山”。

搬下大山的怒江人,还有了新职业。

在云南省怒江傈僳族自治州福贡县匹河乡托坪村搬迁安置点,搬迁群众在扶贫车间缝制棒球(2020年11月2日摄)。 新华社记者胡超 摄

穿针、引线、拉线……在泸水市上江镇同心社区,30多位从山上搬迁来的傈僳族妇女围坐在桌前,手法娴熟地缝制着棒球。拉完108针后,一个崭新的棒球就缝好了。

52岁的何才妹以前别说做棒球,就连棒球这个词也没听过。经过半年训练,她已经成了缝棒球的好手。“缝一个能挣两块五毛,手脚麻利的工友一天能做40多个,一个月能挣3000多块。”她说,“而且就在家门口,方便照顾家里。”

3万名贫困群众当上护林员,2万多人参与生态修复治理,17万多人转移就业,民宿老板、探险向导、带货主播等新职业不断涌现……迈上小康路的怒江人,迎来百业兴旺。(新华社记者伍晓阳、赵珮然)