点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

如何让科技创新助力防灾减灾救灾?如何加强灾害监测预警和防范应对?如何全面提升基层综合减灾能力?

10月10日,第十四届国家综合防灾减灾与可持续发展论坛在广东省东莞市举办,论坛由应急管理部国家减灾中心主办,主题为“夯实防灾减灾救灾基础,提升应急科技创新能力”。

来自中国科学院、中国工程院、北京师范大学、浙江大学、华北水利水电大学等科研院所和高校,以及应急管理系统的专家和学者在会上各抒己见,碰撞思想的火花,向参会人员介绍各自领域的最新研究进展、展示成果应用实效,并提出对未来的构想。

创建模型、精细计算

做好灾害风险研判

●全球气候变化的灾害效应与风险预测已成为地球科学与资源环境领域亟须解决的重大科学问题,其核心关键问题是全球化条件下自然灾害风险演化过程与预测预警。

●研究人员可通过气旋生成模型、路径模型、海上强度模型、登陆衰减模型,从生成、路径、海上强度、登陆衰减四方面,分析台风危险性。

眼下,地球气候系统正经历着一次以变暖为主要特征的显著变化,造成这一情况的主要原因是温室气体大量增加。对此,中国科学院大气物理研究所副所长、研究员周天军向大家展示了在过去20年中,扣除物价因素,全球因自然灾害而造成的年经济损失柱状图。从图上可以看到,2022年,中国因自然灾害而造成的年经济损失位列世界第一。

随后,他为大家讲解了工业化以来全球平均温度变化。在他出示的曲线图中,1860年到1920年温度变化较小,从1960年以后,曲线走向出现较大攀升。他认为,为限制全球变暖,需要对二氧化碳和甲烷以及其他温室气体进行强劲、快速和持续的减排。他说:“天然气、石油、煤炭等化石燃料燃烧产生的二氧化碳占人为二氧化碳排放总量的86%,为了可持续发展的未来,需要以实际行动来积极履行巴黎协定,以更积极和更重视的态度应对气候变化。”

为了进一步说明自然灾害和人类发展之间的抗争关系,应急管理部—教育部减灾与应急管理研究院副院长史培军向与会人员推荐了《全球变化人口与经济系统风险地图集》和《中国自然灾害风险地图集》等专业书籍。

在他带来的全国自然灾害综合防治区划图上,红色标注出的重点防治亚区有16个,由北到南均有分布;橘黄色的次重点防治亚区有26个,比红色标注分布更为广泛。他说,这两种防治亚区分别占了全国陆地面积的12.3%和23.4%。

史培军认为,全球气候变化的灾害效应与风险预测已成为地球科学与资源环境领域亟须解决的重大科学问题,其核心关键问题是全球化条件下自然灾害风险演化过程与预测预警,包括自然灾害演化规律、灾害链风险识别与定量评估、灾害预测与精准预警。

今年我国主汛期旱涝并发、涝重于旱,暴雨洪水等极端突发事件趋多趋广趋频趋强。为了让防汛工作更加有前瞻性,浙江大学教授、视觉感知教育部—微软重点实验室副主任宋明黎提出利用超大规模图数据高性能智能安全计算平台加强灾害监测预警和防范的观点。

他表示,要打造从多源时空聚合到多模态时空实时计算、场景精准分析、数据安全应用的防灾减灾救灾数智化方案,这个方案可以应用于洪涝等灾害。他向大家展示了从第一次全国自然灾害综合风险普查数据到时空融合、实时计算、智能分析,最终应用于应急服务的自然灾害普查数据可信安全服务数智化支撑平台的示意图。他还讲到,要把该观点转化为现实,面临着相关数据安全保障缺少系统支撑、各类特定任务需求的服务支撑严重依赖人工经验、智能化不够等技术不足,这都是未来研究需要重点克服的困难。

浙江省高效运行防汛防台“1833”联合指挥体系,依托防汛防台在线数字化平台,科学研判汛情,调度救援力量。

预警早一秒,风险少一分。为筑牢防灾减灾第一道防线,东莞理工学院、哈尔滨工业大学(深圳)纷纷进行了探索和尝试。

东莞理工学院的研发团队致力于暴雨灾害研究,他们收集并梳理东莞过去十年的暴雨灾害历史案例,通过分析灾害链节点时空演变、同图层基础设施节点空间关联、不同图层基础设施节点空间关联等内容,构建出暴雨灾害链,研发应急灾害链模型,实现灾害风险的智能识别和快速预警。哈尔滨工业大学(深圳)则在台风灾害上发力。前不久,秋台风“摩羯”“贝碧嘉”“普拉桑”等陆续登陆我国,给部分地区带来不利影响。在台风模拟预测方面,中国工程院院士、哈尔滨工业大学(深圳)土木与环境工程学院教授欧进萍表示,研究人员已经进行了三代随机台风事件模型的探索,目前,可通过气旋生成模型、路径模型、海上强度模型、登陆衰减模型,从生成、路径、海上强度、登陆衰减四方面,分析台风的危险性。

遥感卫星、机器蛇

应急救援有了新选择

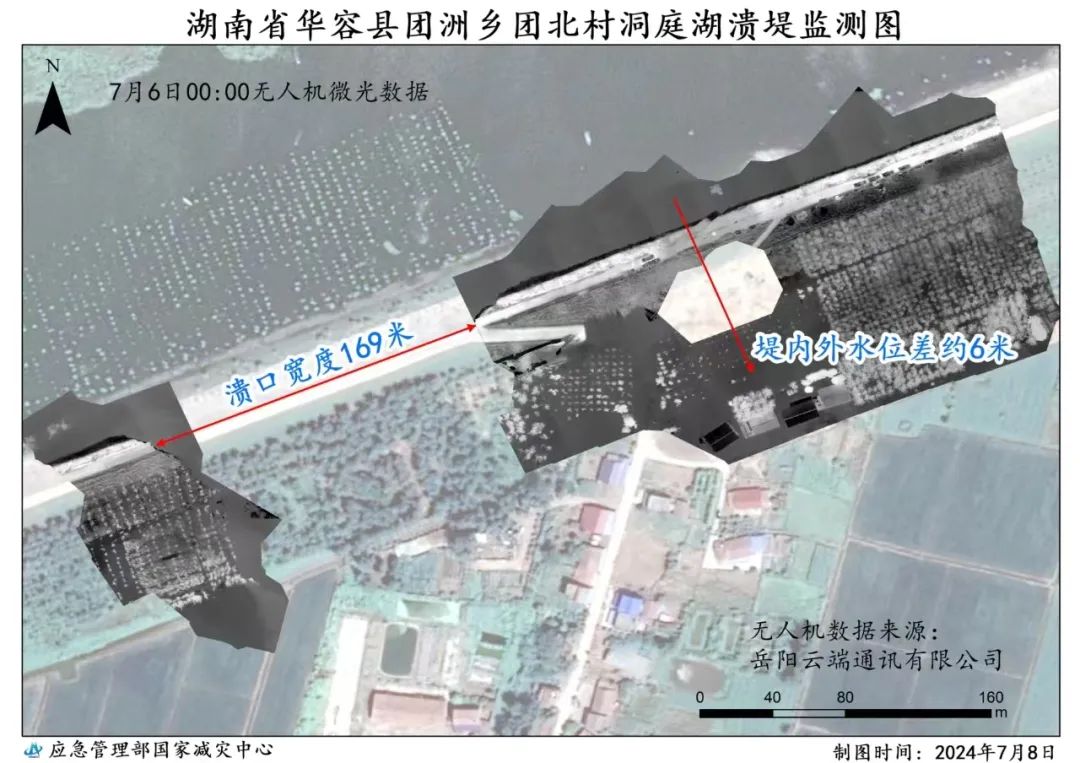

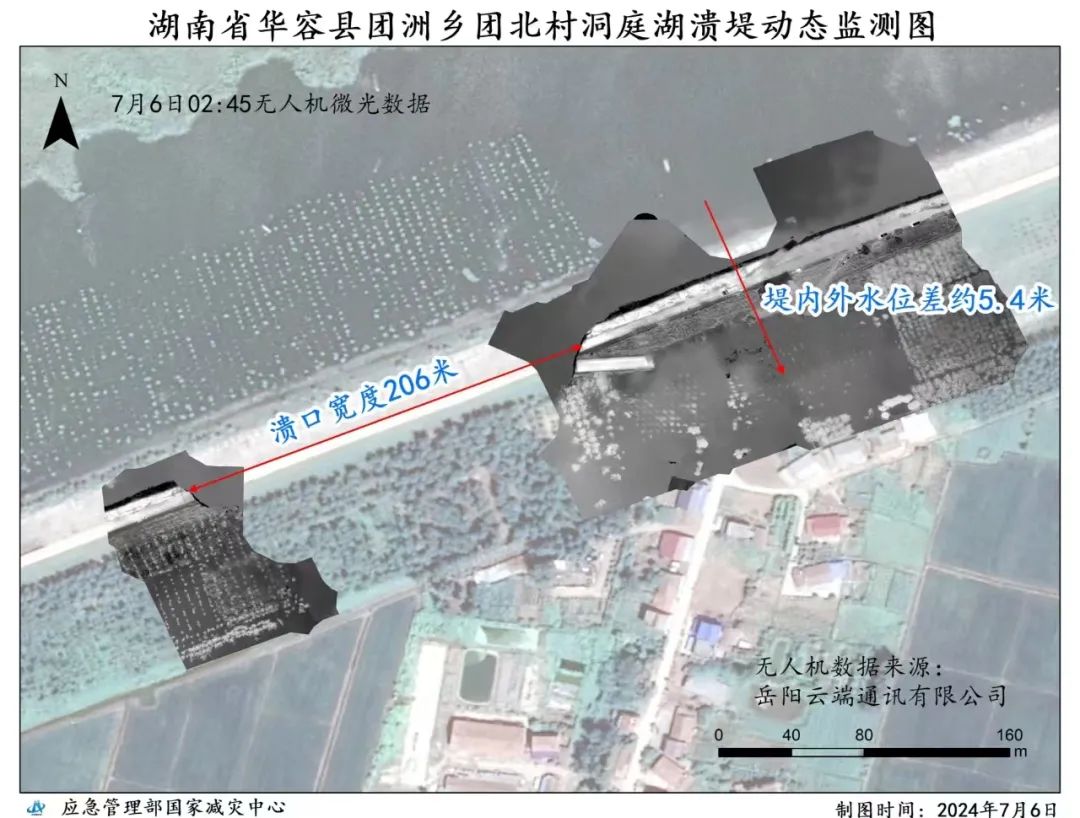

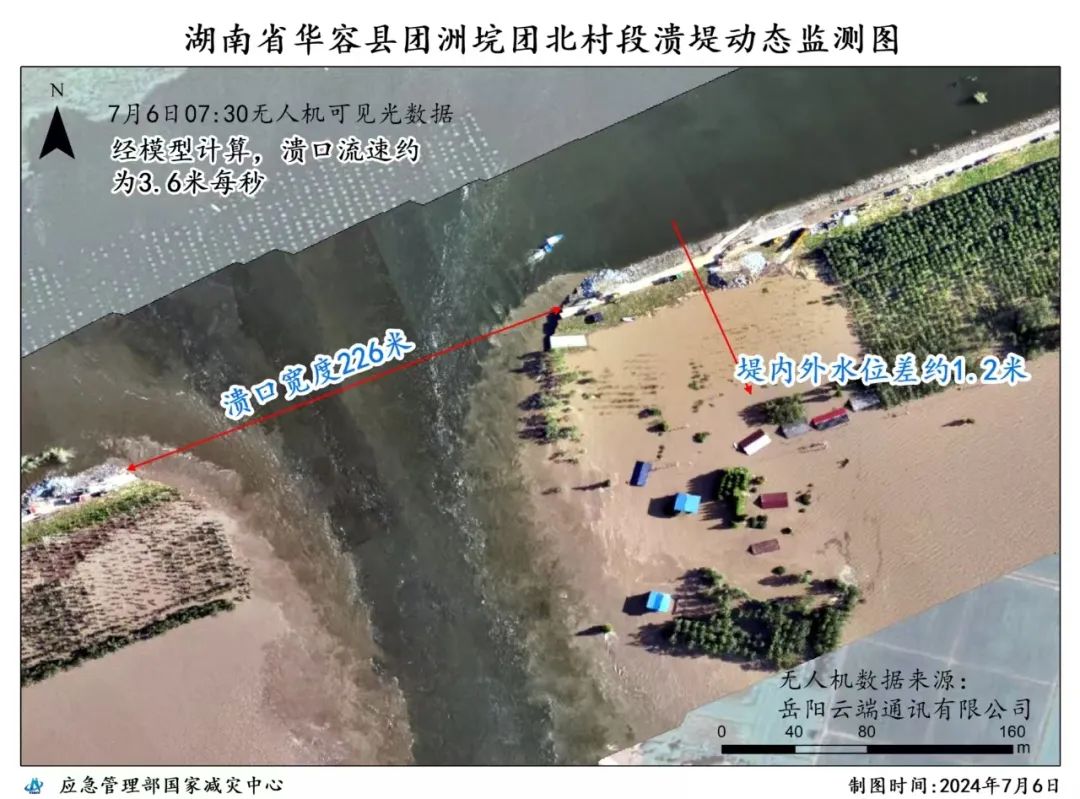

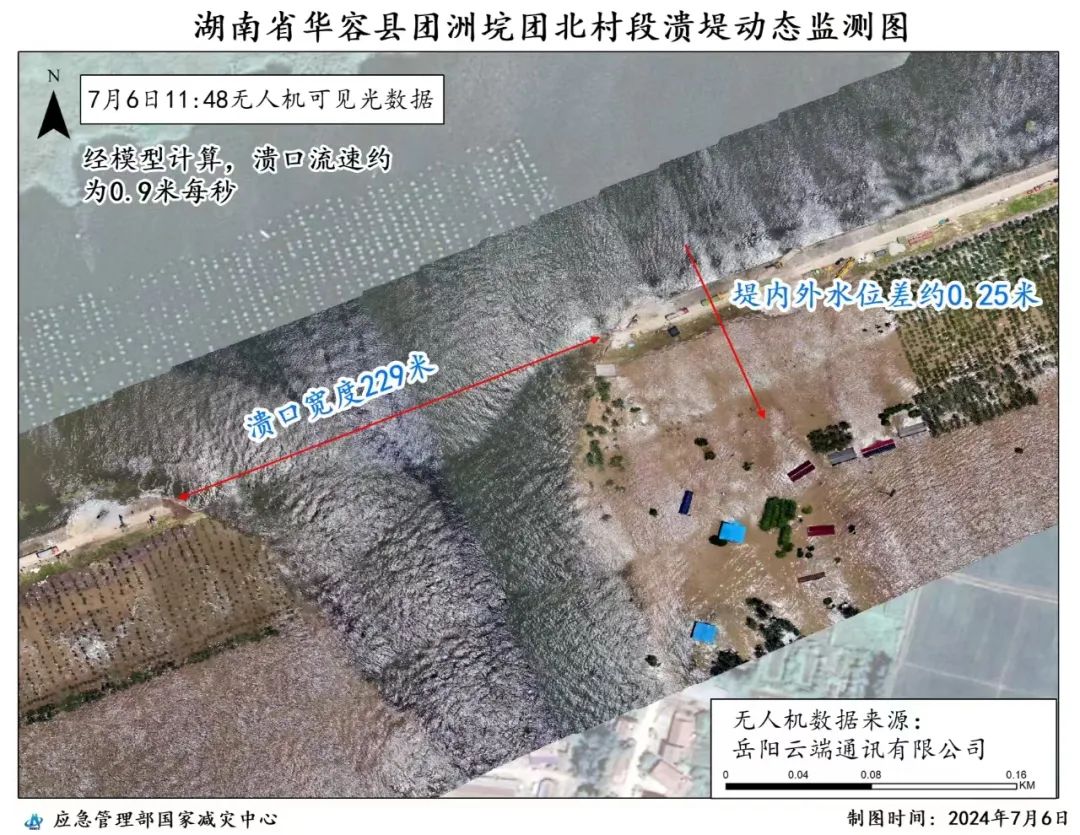

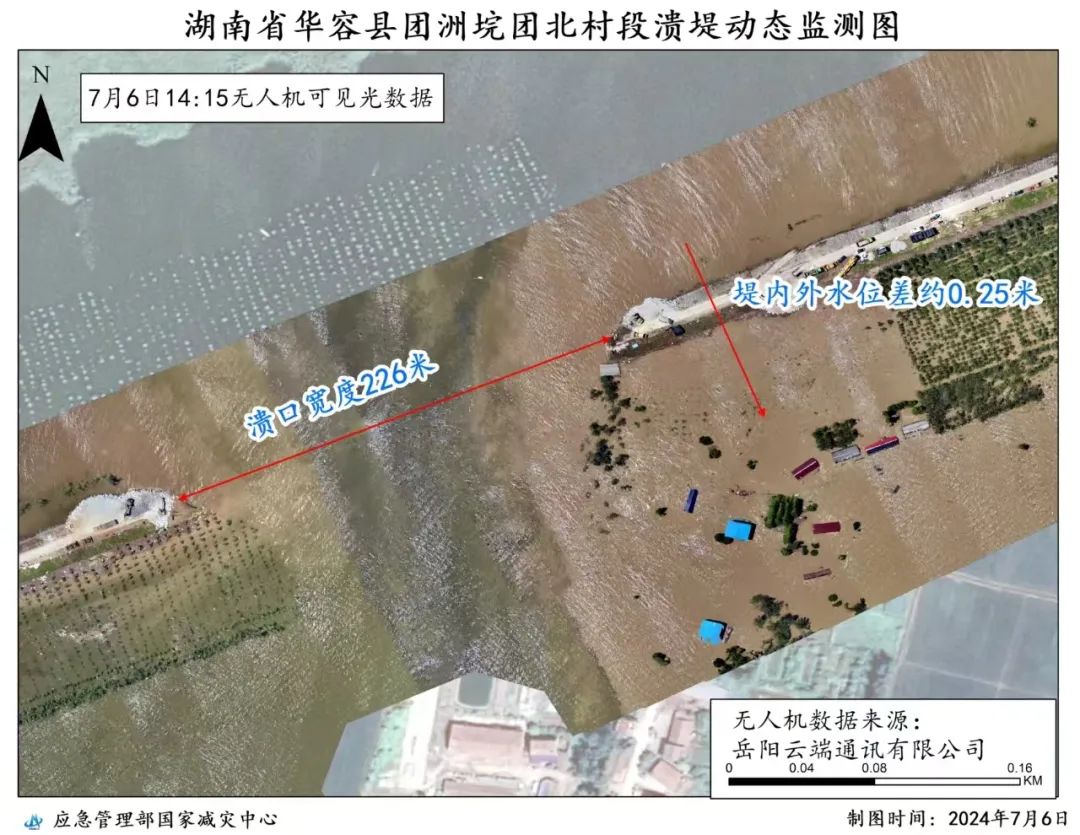

●遥感卫星“华水一号”在应对湖南岳阳华容县团洲乡洪涝灾情中,第一时间传回清晰的图像,为救灾指挥决策提供信息支撑。

●机器蛇携带高清相机,具有人工智能识别功能,可以快速搜救。

科技创新引领应急管理高质量发展。国家减灾中心航空遥感部主任王薇向大家展示了国家减灾中心“天-空-地-人”一体化灾害监测预警评估系统框架,该框架可从风险普查、风险监测、灾害预警、应急监测等方面全过程支撑应急管理工作。“一网、一中心、两平台”航空业务体系是该框架的一大亮点。该体系可快速响应、全天时全天候、强实时高动态协同有关部门单位大范围开展灾害快速监测工作,并从智能灾情信息、风险研判、辅助决策三方面进行精准评估,从而服务风险防范、应急处置和救援工作。

论坛会场外展示的先进救援车辆

无人机技术是该框架的一大优势资源。王薇为大家展示了无人机在物资投送、消防灭火、喊话照明等辅助救援场景的应用照片,无人机更容易到达人力难以到达的地方,这大大提升了救援人员的安全系数。无人机所具备的可见光成像、红外成像、激光雷达成像等功能,以及搭载的白色“小方盒”一般的环境侦察模块,为应急救援工作传送回高实时、强动态的灾害信息。她介绍,2024年1月至9月,国家减灾中心共启动22次重大灾害无人机应急响应。

左右滑动,查看更多

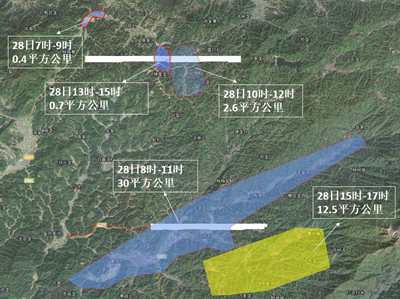

今年汛期,湖南省发生多次严重洪涝灾害,严重威胁人民群众生命和财产安全,牵动着全国人民的心。在7月27日湖南省资兴市特大暴雨灾害应急评估工作中,国家减灾中心采取无人机多机组协同的方法,完成200平方公里高精度监测。从无人机传回的彩色图像上,可以清晰地看到房屋和道路损毁情况。

7月28日,国家减灾中心调度重大灾害无人机应急合作机制2支无人机应急监测队伍,在资兴市州门司镇、八面山乡开展应急监测任务。

7月28日无人机监测区域示意图。

7月初,华北水利水电大学参与研发的遥感卫星“华水一号”在应对岳阳市华容县团洲乡洪涝灾情中,第一时间传回清晰的图像,为救灾指挥决策提供信息支撑。

华北水利水电大学校长刘俊国介绍,该卫星于2023年1月15日升空,具有视频、夜光、立体等多模式成像能力,它是面相智慧水利的轻小型高分辨多模式光学遥感卫星。

除了在天上俯瞰大地的卫星和无人机,小型机器的研发也为应急管理工作带来新的选择。

东莞理工学院党委副书记、校长马宏伟介绍,为了在地下巷道、废墟缝隙、地下管道、防空隧道等各类复杂灾害现场执行探测、搜救任务,该校研发出在高危复杂环境下的智能搜救仿生机器蛇。经过四年专注探索,前三代产品均近乎筒形,第四代机器蛇更仿真。第四代机器蛇现身本次论坛现场,它通体蓝色,由八九节单体连接而成,头粗尾细。马宏伟说,机器蛇采取模块化设计,蛇身可任意增减以适应不同地形的移动需求。它通过云端服务器无线通信、远程控制,对操作人员无距离限制。机器蛇携带高清相机,具有人工智能识别功能,可以快速搜救。机器蛇还搭载温湿度、卫星定位、空气质量等多种传感器,可实现定位、红外探测等。

机器蛇可进入狭小缝隙收集灾情数据

与机器蛇同时出现的,还有该校研发的自组网监测中继球。

这颗球由耐高温的上半部透明材料和下半部非透明材料做成。主要由天线、主控、气体、气压、姿态、电量等原件组成。在面对地震坍塌、火灾情况下出现通信数据受阻、环境感知有限等问题时,救援人员可以利用无人机、陆地机器人将多个自组网监测中继球进行大面积播撒,进行快速自组网,实现点、线、面区域化监测。该球有不同尺寸可供选择,都采取模块化安装,可以根据实际需求灵活搭载热成像、一氧化碳传感器等不同传感器。

合理布局、增强韧性

提升城乡抗灾能力

●准确评估地震产生的强地面运动是评估地震灾害的基础,准确评估强地面运动可以快速评估大震后的震害损失,为政府开展救援工作提供科学支撑。

●要确保城市生命线工程采用先进安全技术手段,降低地震对城市运行带来的不利影响。

对于提升防灾减灾能力和实现可持续发展来说,增强城市韧性是重要的一环。欧进萍表示:“通过资源的整合和新技术的利用,提升城市韧性,可以快速修复城市运行系统,实现城市智能防灾减灾。”

以地震灾害为例,我国是地震灾害最严重的国家之一。占全球7%的国土上发生了全球33%的大陆强震。科学规划城市布局,可有效规避地震灾害带来的伤害。中国科学院院士、南方科技大学地球与空间科学系讲席教授陈晓非从地震灾害预测和评估入手介绍研究工作。他用一张图画为大家解释了地震波激发与传播过程,并利用物理原理对震源破裂过程与地震波模拟进行说明。

他认为,准确评估地震产生的强地面运动是评估地震灾害的基础,准确评估强地面运动可以快速评估大震后的震害损失,为政府开展救援工作提供科学支撑。他介绍,这项工作可以为政府制定有针对性的防震减灾规划、应急预案等提供科学数据,为重大基础设施建设选址的地震安全性评价提供精准的科学评估数据。

有了科学的选址,还要建造更为安全的建筑,才能更好地降低地震灾害带来的损失。“地震灾害具有潜伏性,有关部门单位宁可备而无震,也不可震而不备。”中国工程院院士,广州大学工程抗震研究中心主任、教授周福霖说,人们对地震预测预报认知有限,应急救援属于地震灾害发生后的行为,工程防震减灾是降低灾害损失的最可行措施。

他展示了两张照片,一张照片里的医院一片狼藉,另一张照片里的医院则相对完好。

他解释,2013年4月20日发生的四川省雅安市芦山县7.0级地震中,芦山县人民医院住院楼采取抗震技术,在地震中发生严重损坏,而门诊楼采取了隔震技术,在地震后建筑相对完好。汶川第二小学采用了全隔震技术建设,地震发生时,老师告诉学生:“你们不要往外跑,我们这是隔震房屋,里面比室外还安全。”

不仅是小学和医院,周福霖建议,要确保重要桥梁、隧道、交通枢纽等城市生命线工程采用先进安全技术手段,降低地震对城市运行带来的不利影响。

农村是防灾减灾救灾的薄弱环节。国家减灾中心灾害信息部(农村减灾研究室)主任、研究员张云霞认为,“要尽最大努力把事后的抚慰金变成事前的保命钱”。她表示,与城镇相比,农村地区具备一定的自给自足经济微循环能力,在遭遇极端灾害后有更好的韧性。因此,要在广大农村地区,特别是山区等交通不便地区,依托村内小卖部、学校等,建设小微救灾救援物资装备储备点,加强基层灾害信息员队伍建设,持续提升自救互救能力。(李云)