点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

草方格锁住流沙,灵草顽强生长。

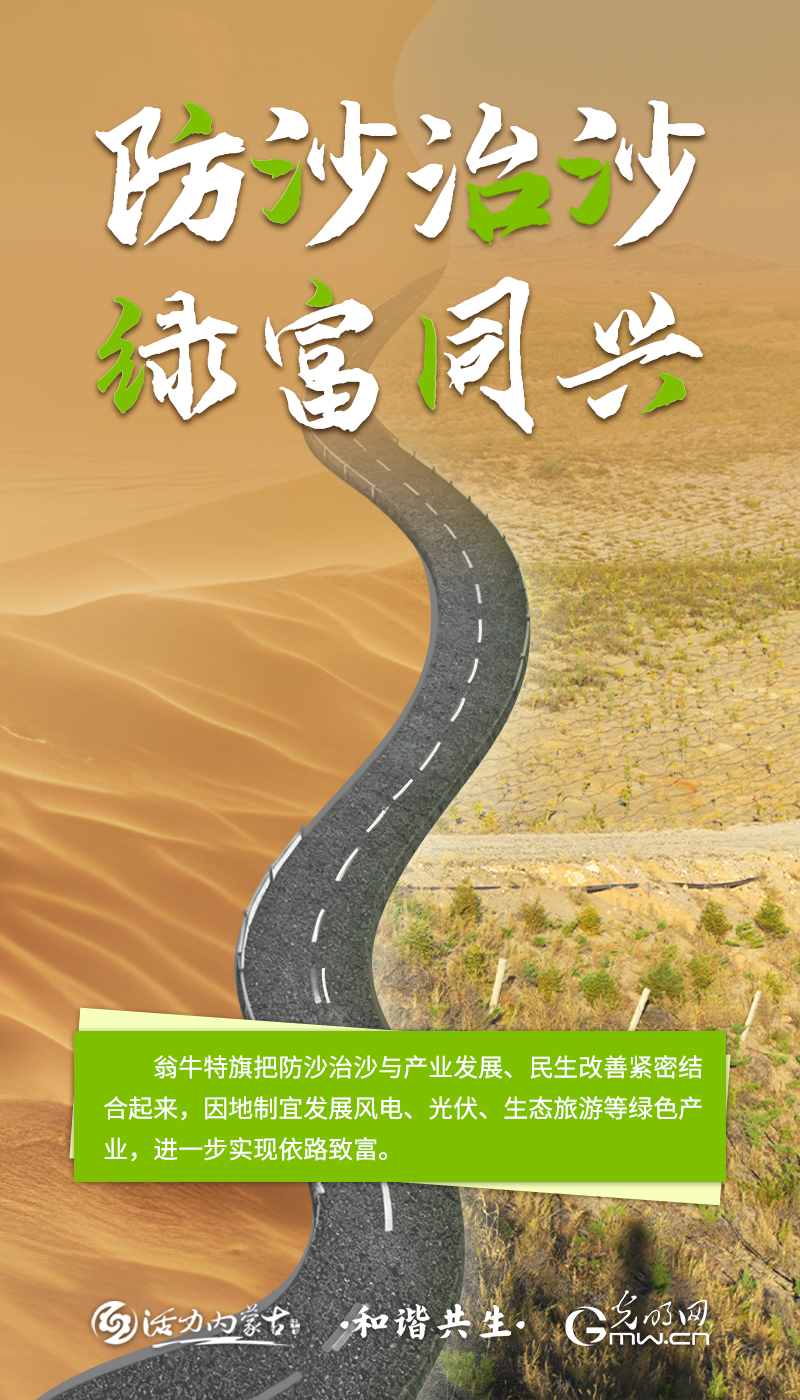

站在翁牛特旗的防火瞭望塔上极目远眺,一条条穿沙公路如银色丝带将无垠沙海分割成整齐的网格,草方格编织的大地上,柠条、沙柳已抽出新绿,远处光伏板在阳光下熠熠生辉。曾经风沙肆虐的土地,如今已被牢牢锁住。这里是内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗科尔沁沙地,中国防沙治沙的前沿阵地,也是“三北”工程的关键战场。

科学治沙:筑牢生态屏障的根基

“治沙必须尊重科学规律。”中国治沙学会副会长兼沙棘专委会主任,国家林业和草原局荒漠司原正司级副司长胡培兴指着脚下的草方格说,“草方格固沙是中国独创的治沙技术,它能有效固定流动沙丘,促进土壤结皮形成。”在科尔沁沙地治理区,这项技术已升级为“工程固沙+生物固沙”的系统工程。

翁牛特旗穿沙公路景观

在翁牛特旗齐白公路沿线,治沙技术的创新更为多元。翁牛特旗林草局总工程师付广军介绍,项目区设置了生物沙障、可降解沙障等多种固沙设施,并划分出四大功能区:沙障建设区试验各种新型材料,人工造林区种植白柠条、樟子松等适生植物,封沙育林区通过补播草种促进植被自然恢复,防火瞭望区则通过远程监控守护这片来之不易的绿色。

系统治理:探索多元高效的路径

面对667万亩沙化土地的严峻挑战,翁牛特旗探索出三条独具特色的治沙路径:

以路治沙,绿色随公路延伸。全旗已建成穿沙公路16条,总里程达479.5公里。“路修到哪里,治沙网格就铺到哪里,绿色就延伸到哪里。”付广军说。这些公路既是治理通道,也是生态廊道,将沙地分割成可控的治理单元。

风光治沙,绿电与绿植共生。胡培兴给我们算了一笔账:“光伏板不仅能发电,其清洗形成的水分还能滋养板下植被,实现‘多用光、少用水’。”翁牛特旗已实现风电、光电各10万千瓦装机容量,板下治沙8万亩,探索出林光互补、牧光互补等新模式。

以工代赈,治沙与富民共赢。2023年,全旗2600名群众通过投劳、机械入股等方式参与治沙,发放劳动报酬550万元。“这不仅解决了治理力量问题,更让老百姓在守护家园中获得实惠。”付广军说。

生态成效:见证沙退绿进的变迁

翁牛特旗科尔沁沙地治理项目现场

“20年前,北京一年要遭遇23次沙尘暴,如今已不足5次。”胡培兴用这个对比说明治沙成效。数据显示,翁牛特旗已完成沙地治理549万亩,综合治理率达85.6%。

这场变革背后,是国家持续加大的投入和“三北”等重大生态工程的持续推进。“三北”工程是指在中国西北、华北和东北地区建设的大型人工林业生态工程,旨在遏制风沙危害、水土流失等突出生态问题。工程自1978年启动,规划至2050年,建设期限73年,覆盖我国北方13个省(区、市),是名副其实的“绿色长城”。从工程启动时每亩3.75元的补助,到现在每亩1800元的投入,折射出国家对生态文明建设的高度重视。胡培兴说:“中国实现了荒漠化土地‘治理进度超过破坏进度’的历史性转变。”

胡培兴深有感触地说,“从过去的砍树开荒到现在的生态优先、绿色发展,这是发展理念的根本转变。”

付广军表示,我们既要绿色植被,也要绿色能源,更要绿色发展。

未来之路:科技赋能永续发展

治沙已进入科技创新驱动的新阶段。滴灌技术、耐旱植物选育、遥感监测等现代科技手段广泛应用。“我们要让每寸土地都产生效益。”胡培兴说,通过“乔灌草花药”合理配置,既能固沙,又能富民。

随着“三北”工程六期启动,更多创新模式将在这里实践。胡培兴展望:“要让防沙治沙与农民增收、县域经济发展深度融合,实现生态效益、经济效益、社会效益的统一。”

夕阳西下,瞭望塔下的沙地披上金色光辉。曾经的不毛之地,如今正在变成希望田野。科尔沁沙地歼灭战,不仅守护着京津冀的生态安全,更向我们昭示:只要尊重自然、科学施策,就能够构建绿色家园,实现人与自然和谐共生。(记者 张梦凡 张佳兴)