点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

在美国夏威夷大岛,海拔4100米的莫纳克亚山(Mauna Kea)上,伫立着一座以伟大的物理学家詹姆斯·克拉克·麦克斯韦(James Clerk Maxwell, 1831-1879)命名的亚毫米波望远镜(简称:JCMT,麦克斯韦望远镜)。

麦克斯韦望远镜是目前世界上工作在亚毫米波段最大的单口径望远镜。亚毫米波段丰富的分子谱线跃迁以及尘埃连续谱发射是研究星系中冷气体和尘埃的重要手段。自建成之日起,麦克斯韦望远镜在恒星形成、星系演化、宇宙学以及黑洞等诸多领域取得了众多令人瞩目的研究成果。

我们以2期系列做介绍,第1篇先听一位天文学家的个人故事,第2篇将详细介绍望远镜及其与中国天文学的故事。

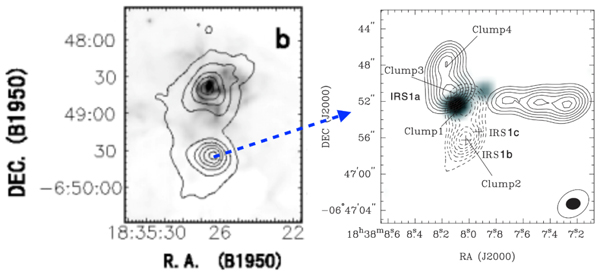

我与麦克斯韦望远镜的结缘可以追溯到2009年。彼时我还是北京大学的一名苦逼博士二年级学生。有一天,我的导师吴月芳教授丢给我一批亚毫米波阵列望远镜(SMA)的观测数据,让我去分析一个分子云核(dense molecular core)里面的气体运动和恒星形成活动。这个云核具有一个很特殊的名字“JCMT 18354−0649S”。吴老师告诉我,名字中之所以包含JCMT是因为这个特殊的天体是JCMT这个望远镜首次探测到的(图1左图)。那时我觉得JCMT一定是一台非常牛的望远镜。

利用SMA的高分辨率数据,我们在JCMT 18354−0649S中探测到了三瓣分子外向流(图1右图),证实了这个云核内部可能形成一个大质量多体系统。相关研究结果发表在国际著名的天文学期刊The Astronomical Journal (ApJ)上。这是我在ApJ上发表的首篇学术文章。

图1.左:等值线是JCMT/SCUBA探测的850微米尘埃连续谱,灰度图是Spitzer 8微米的发射,下方的云核是JCMT 18354−0649S (Wu et al. 2005)。右:灰度是SMA观测JCMT 18354−0649S的1.1毫米尘埃连续谱,等值线是氰化氢HCN分子示踪的分子外向流 (Liu et al. 2011)

博士期间再次接触JCMT应该是在2013年Bo Reipurth教授访问北京大学期间。我们一起讨论可能的合作方向,最终我们觉得可以用JCMT去观测一批斯皮策(Spitzer)望远镜新发现的绿色延展天体(Extended Green Objects; EGOs)。这些天体在4.5微米波段非常明亮,可能与原恒星外向流产生的激波有关。于是,我们通过夏威夷大学申请利用JCMT观测了一批EGOs的HCN J=3-2的谱线跃迁,探测到了非常高速的分子外向流。很可惜,因为我博士毕业的缘故,这个项目没有继续下去。

时间来到2014年,我在韩国天文与空间技术研究院(KASI)开启了第一份博士后研究工作。2014年下旬,在东亚核心天文台联盟(EACOA)指导下,东亚天文台(East Asian Observatory)正式成立。东亚天文台旨在以欧南台(ESO)为模板,整合东亚天文资源,促进东亚天文的发展。我还清楚地记得2016年在首尔举行的EAMA10会议上聆听Norio Kaifu博士和Paul Ho博士讲述东亚天文合作及东亚天文台发展愿景时内心的心潮澎湃。

2015年初,坊间盛传东亚天文台将接管JCMT的运行。那时我想如果东亚天文台真的可以接管JCMT就太好了,我就可以利用JCMT开展大量非常有意义的科研工作。2015年3月,事情变得很明朗,JCMT正式成为了东亚天文台运行的首台望远镜。自此,我的科研活动便于JCMT紧密连接在了一起。

东亚天文台第一篇学术论文

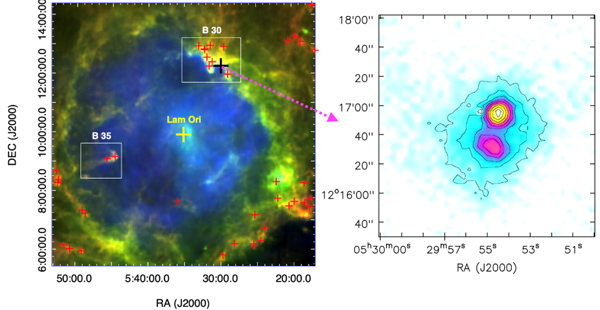

2015年3月,JCMT正式对东亚天文学家开放并公开征集观测项目申请。我申请对猎户座“猎人头部”附近的亮沿星云(bright rimmed cloud)进行850微米连续谱的成图观测(图2左图)。JCMT在其中的一个亮沿星云中探测到了两个致密的云核(图2右图)。结合高分辨率的SMA观测数据,我们发现两个云核都有分子外向流。其中北面的云核有一个准直的双极外向流,正形成一个非常年轻的原恒星。而南面的云核外流非常微弱,可能正形成一个褐矮星。

我们利用JCMT 850微米连续谱计算得到南边云核的气体质量只有0.2太阳质量左右,表明这个云核的确无法形成正常的小质量恒星,而只能形成褐矮星。我们研究发现该褐矮星的形成机制可能与电离氢区有关。因电离氢区强星风吹散了云核包层的气体,使之无法集聚足够气体形成小质量恒星而只能形成褐矮星。

该研究工作对电离氢区附近分子云中恒星形成特别是褐矮星形成机制具有重要意义,于2016年1月发表在ApJS上。东亚天文台副台长Jessica Dempsey博士指出这是东亚天文台人员利用JCMT数据发表的第一篇学术论文。

图2. 左图:猎户座猎人头部伪彩图;JCMT观测的亮沿星云位置由“+”标记。右图:JCMT/SCUBA-2对亮沿星云G192.32-11.88的850微米尘埃连续谱观测;下方的云核正形成一个褐矮星

JCMT大型观测项目SCOPE

2015年7月,东亚天文台开始征集大型观测项目(large programs)。我作为项目负责人(PI)协调组织了一个来自中(大陆与台湾)、日、韩、法、美、英、澳、芬兰等15个国家和地区的160余专家学者的国际合作组,提交了一份关于普朗克冷团块的巡测工作。

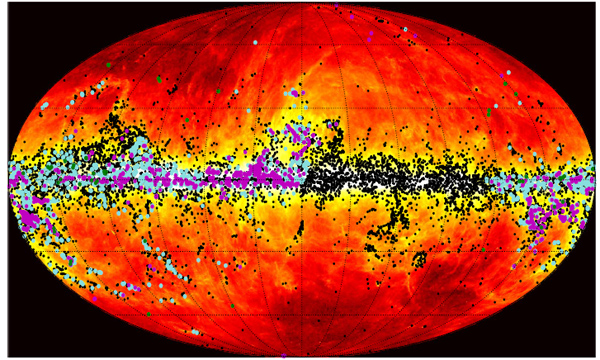

普朗克卫星巡天在银河系中探测到了13188个冷团块(简称普朗克冷团块,Planck Galactic Cold Clumps)。这些全天分布的冷团块典型尘埃温度小于14 K,大部分还没有剧烈的恒星形成活动,是研究恒星形成极早期阶段的最佳样本。

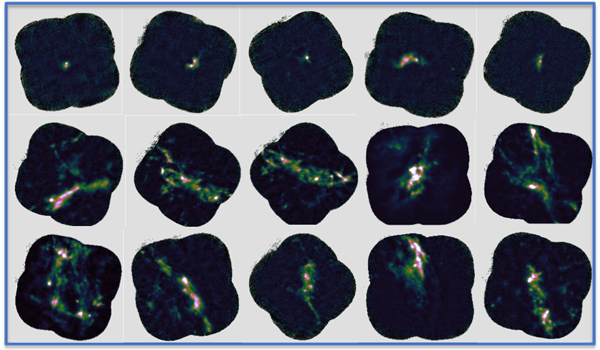

我们的观测申请“SCOPE: SCUBA-2 Continuum Observations of Pre-protostellar Evolution”最终入选东亚天文台JCMT首批7个大型观测项目,获得300余小时的观测时间。图3展示了SCOPE目标源在银河系中的分布。该项目于2017年8月结束观测,获得了1000余普朗克冷团块的850微米连续谱图像,并从中探测到逾3000个致密的冷分子云核(见图4)。

图3. 彩图是普朗克353GHz连续谱图;黑点是普朗克冷团块在全天的分布;蓝点是TRAO 14-m巡天的目标源;粉色点是JCMT SCOPE大型项目的目标源

图4.SCOPE项目中一些普朗克冷团块的850微米尘埃连续发射

我们的系列工作使恒星形成研究领域,第一次有了一个银河系不同环境下(特别是中高银纬,不只局限于邻近分子云),处于恒星形成最早期演化阶段的云核样本。这个近乎全天分布的样本是研究不同环境下恒星形成初始条件的最佳样本。

基于SCOPE项目及后续观测项目获取的数据,我们已经发表20余篇高质量学术文章。有6名硕博士利用相关数据完成毕业论文。基于SCOPE项目的发现,我们后续成功申请了ALMA,SMA,NOEMA, NRO45-m, SOFIA, IRAM 30-m, Effelsberg 100-m,FAST 500-m等著名望远镜的大量观测时间。特别需要指出的是,我们已经成功获得了ALMA共计6个项目,约66小时的观测时间。

利用JCMT SCUBA-2/POL-2进行偏振观测

磁场在星际介质中普遍存在,与引力、湍流、辐射、宇宙射线及恒星反馈等其他物理因素共同主导了星际介质的演化以及恒星形成过程。然而,由于观测上的困难,磁场对分子云内部结构的形成及对恒星形成活动的影响现在还很不清楚。

JCMT在2015年正式上马的偏振器POL-2,结合目前世界上最大的热探测阵列SCUBA-2,为研究分子云内部磁场打开了一扇窗。通过SCUBA-2/POL-2对尘埃偏振的观测,我们可以研究分子云内部磁场的方向及强度。我于2015年加入了JCMT的大型尘埃偏振项目BISTRO: B-fields In STar forming RegiOns. BISTRO主要研究邻近分子云内部在1000 au尺度的磁场。

2017年7月,我以EACOA fellow的身份开始了对东亚天文台(JCMT)的长期访问。访问期间有了更多与JCMT亲密接触的机会,也有了更多亲自去JCMT观测的机会。在此期间,除了参与BISTRO项目,我还申请了一些PI常规项目,利用SCUBA-2/POL-2研究距离比较远的红外暗云中的磁场。

JCMT的同事(David Berry, Sarah Graves, Harriet Parsons)对我尘埃偏振数据的处理工作提供了巨大的帮助。我们利用JCMT/POL-2首次对一个处于3 kpc距离处的红外暗云进行了高分辨率(约0.2 pc)尘埃偏振观测(Liu et al.2018),得到的一些重要结果有:

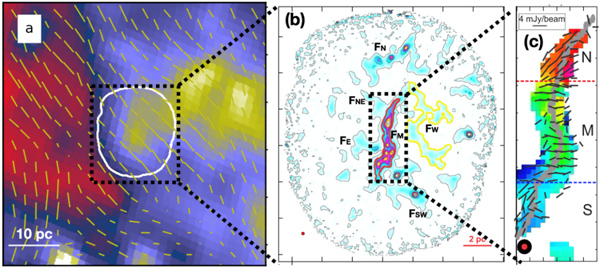

(1) 如图5b所示,与近邻巨分子云类似,该分子云具有复杂的丝状结构,其形成机制可能与云-云碰撞有关。

(2) 大尺度的磁场方向(图5a)与丝状结构内部磁场方向(图5c)显著不同。中心最致密丝状结构(FM)两端磁场方向趋近于平行于丝状结构长轴,而中间部分磁场趋近于垂直于丝状结构长轴。这表明FM可能正处在引力坍缩阶段,并从两端继续吸积物质。

(3) FM内部的磁场能量与湍流能量相当,但尚不足以抵抗引力坍缩。这应该是JCMT/POL-2对银道面上红外暗云的首次观测结果。

图5:对红外暗云G35的尘埃偏振观测(Liu et al. 2018)。(a) 背景是普朗克卫星353 GHz尘埃连续谱发射。(b) JCMT 观测的850微米尘埃连续谱发射,并标注了证认出的丝状结构名称。(c) 断续线是JCMT尘埃偏振观测得到的磁场方向,灰色曲线是丝状结构的骨架,背景是NH3 (1,1)谱线发射的线心速度图

2019年8月,我提前结束了EACOA fellow项目,成为上海天文台的一员。彼时,东亚天文台开始第三轮大型观测项目(large programs)的征集。我作为项目负责人(PI)协调组织了一个160余专家学者组成的国际合作组,提交了一份关于猎户座致密云核的尘埃偏振观测申请。我们的观测申请“SPACE: Submilimeter Polarization and Astro-Chemistry in Earliest star formation”最终入选东亚天文台JCMT第三批13个大型观测项目,获得495余小时的观测时间。

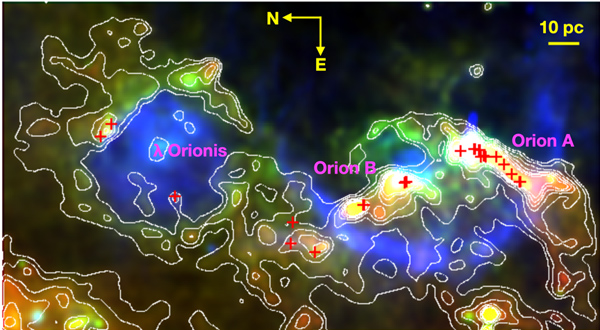

该项目旨在利用JCMT/POL-2的尘埃偏振观测,系统研究猎户座24个区域65个云核周围及内部磁场结构和强度。结合高分辨率的SMA和ALMA尘埃偏振观测,我们将研究磁场在分子云核形成及分裂过程中起到的作用。图6展示了SPACE项目目标源的位置。SPACE项目目前还在进行中。

图6. 猎户座巨分子云三色图(普朗克857 GHz连续谱为红色,IRAS 100微米热尘埃辐射为绿色,Hα为蓝色),等值线是普朗克857 GHz连续谱。红色“+”代表SPACE项目中要观测的24个区域位置

JCMT与ALMA

“阿塔卡玛毫米/亚毫米波阵列望远镜(ALMA)”是未来50年不可超越的国际最先进的毫米波/亚毫米波干涉仪。JCMT的观测为ALMA申请提供了丰富的目标源。在JCMT大型观测项目SCOPE中,我们证认了大量的非常年轻的分子云核。这些云核是研究恒星形成极早期演化阶段的绝佳样本。

我们从2017年开始,申请利用ALMA对这些JCMT探测到的云核进行高分辨率高灵敏度的观测,来研究它们的内部结构。迄今为止,我们已经申请并获得了ALMA共计6个项目,66小时的观测时间。我们对这些ALMA数据的初步分析已经获得了很多非常重要的研究结果:

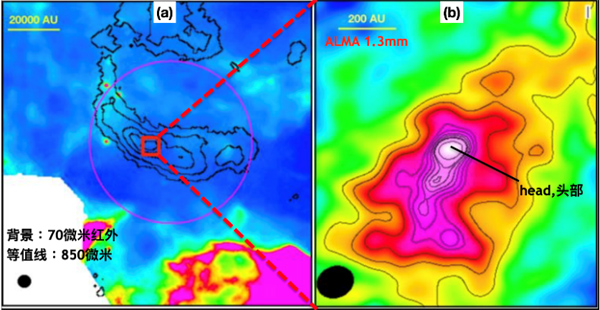

(1)小质量恒星的形成始于星前云核(prestellar core)的自引力坍缩。因此,星前云核的内部结构及初始条件将直接决定恒星形成过程。理论研究表明双星或多星系统的形成与星前云核的碎裂直接相关。然而,之前利用ALMA对临近分子云中星前云核的大样本观测均没有发现星前云核内部的致密结构及碎裂迹象。在ALMA cycle 6,我们对23个JCMT在猎户座巨分子云中发现的星前云核进行了超高分辨率(约100 au)的观测(PI: 刘铁),在其中的5个中首次成功探测到了超致密结构和碎裂迹象(图7)。这些发现对研究星前云核如何坍缩形成恒星具有重要意义。

图7:猎户座中的一个星前云核。(a) 背景是赫歇尔望远镜70微米的辐射,等值线是JCMT 850微米的辐射。可以看到在星前云核位置没有任何70微米点源(原恒星)。(b) ALMA 1.3毫米尘埃连续谱图。分辨率是约100 au。这个星前云核具有明显的子结构,具有“慧状”结构,有头部和尾部。与经典理论模型中的球对称结构明显不符(Dipen et al. 2020, submitted)

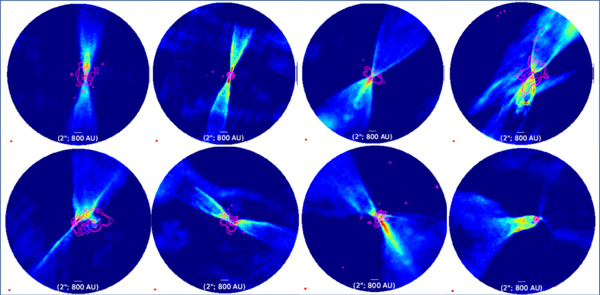

(2)原恒星(proto-star)形成过程中会在其周围形成开普勒旋转的吸积盘。这些吸积盘会持续不断的为中心原恒星输送物质和角动量。吸积盘也是孕育行星系统的温床。然而,开普勒旋转的吸积盘何时及如何形成依然很不清楚。迄今为止,只有为数不多的几例观测证明开普勒旋转的吸积盘可以在原恒星演化最早期的Class 0阶段形成。在ALMA cycle 6,我们对50余JCMT在猎户座分子云中发现的Class 0原恒星进行了空间分辨率为0.3角秒(或100 au)的高分辨率观测(PI: 刘铁)。在这个项目中,我们在23个Class 0原恒星中探测到了准直的外向流(如图8),以及一些吸积盘存在的迹象。这些观测将对小质量恒星吸积盘的形成给出统计学意义上的限制。

图8. ALMA对8个JCMT发现的Class 0原恒星的观测。彩图是分子外向流,粉色等值线是1.3毫米连续谱(Dutta et al. 2020, submitted)

小结

我个人与麦克斯韦望远镜的经历表明这台优秀的望远镜是培养年轻天文学家的非常好的平台。麦克斯韦望远镜虽然已年入不惑,但我相信随着东亚天文台对一些设备(接收机,热探测阵列)的更新换代,麦克斯韦望远镜定能重新焕发青春。麦克斯韦望远镜与阿塔卡玛毫米/亚毫米波阵列望远镜(ALMA)等优秀望远镜的携手,也会继续谱写科学新发现的美妙篇章。祝愿东亚天文台未来发展顺利,更上一层楼。

作者简介:刘铁,中国科学院上海天文台副研究员。2013年博士毕业于北京大学后在智利韩国和美国从事博士后研究工作。主要从事射电天文观测,研究银河系内分子云及恒星形成。JCMT大型观测项目SCOPE和SPACE的项目负责人。