点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

编者按

铱星计划的初始承诺了尊重国际电联公布的保护频段,例如人类第一个发现射电分子‘羟基-OH’的辐射频段,但是没有遵守。铱星系统的失败是商业模式和市场的选择,与科学家的抗议无关。星链计划刚刚开始,从历史经验看,无论如何协调,星链将对很多类型的地面观测科学产生负面甚至致命的影响。

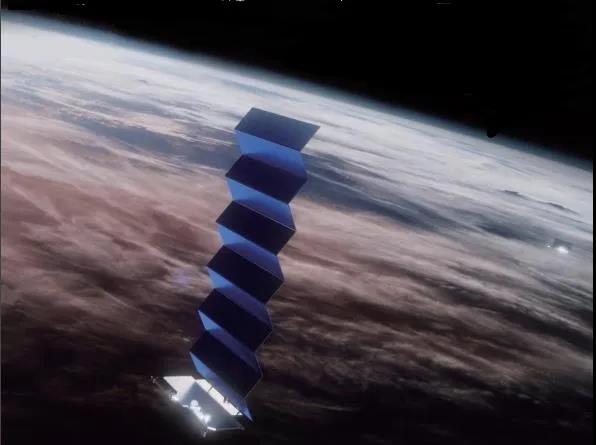

星链卫星在地球上空运行的艺术示意图。来源:SpaceX

2019年,SpaceX公司通过一箭60星的方式将首批大规模部署的星链(Starlink)卫星送入太空。此后几天的时间中,天文爱好者发现这些卫星像一列火车一样经过世界各地上空,甚至闯进天文望远镜的视场,导致照片完全被卫星轨迹覆盖。国际天文学联合会(IAU)和美国国家射电天文台(NRAO)为此均发表声明表示担忧。

(详情可见https://www.iau.org/news/announcements/detail/ann19035/)

截至2020年1月8日,SpaceX又把共计120颗相似的卫星送入轨道,而且今后还将陆续有更多的星链卫星上天。

来者何人?

其实说起SpaceX大家都相当熟悉。这家私企几乎以一己之力撼动了全球航天市场,凭借性价比超高的猎鹰火箭拿下众多订单。短短几年前,航天飞机的教训还历历在目,人们自然而然地认为火箭的回收是一条死胡同,即使能成功回收也会损失大部分运力,并需要大量投入进行检修和翻新。但是通过快速的技术迭代,猎鹰火箭已经日趋成熟,火箭回收已经变成司空见惯的事,而回收状态下猎鹰依然能提供很可观的运力。SpaceX的老板伊隆·马斯克还有一个更加雄心勃勃的计划。他要更进一步,计划建造巨型火箭,可以将人类送往火星。这款直径9米、重量超过土星五号的火箭全部采用液氧甲烷为燃料,计划通过在火星上就地取材制造燃料,从而使飞船(“星舰”)能再次飞回地球。当然更让人惊奇的还是“星舰”的试验机——露天手工搭建,不锈钢的外壳甚至有明显的凹凸痕迹,神似谷仓。果不其然,其中一个原型机在加压测试时发生了爆炸。

图1. 2019年 11月准备发射前的60颗星链卫星。来源:SpaceX

而这次的主角——星链计划,就是马斯克提出的另一个“疯狂”的想法。利用自家性价比超高的运载火箭,几年内往近地轨道发射42000颗卫星——没错,这个数目将是人类所有发射过卫星数目的5倍左右。

根据计划,“星链”是一个互联网卫星通信系统,计划通过大量低轨卫星实现对全球的完整覆盖,形成一个高通量、低时延的互联网通信网络。卫星网络提供的通信服务可谓诱人,建成之后,从偏远山区的个人用户到大城市中的企业用户,都可以享受到无死角通信覆盖产生的便利。并且卫星网络也有可能替代地面的骨干网,光纤跨越千山万水,而使用卫星却只需要短短几次中继。

与铺天盖地的布网计划相对应的是星链卫星通过种种手段来削减成本。在发射时,板状的卫星紧密堆叠在一起,不需要单独的分离装置,而是像撒扑克牌一样一次性全部释放,甚至卫星之间互相碰撞也不在乎。一枚猎鹰9号运载火箭可以发射62颗卫星进入轨道,同时可以实现火箭一级的回收。在未来的计划中,猎鹰重型火箭可以发射更多卫星进入太空。

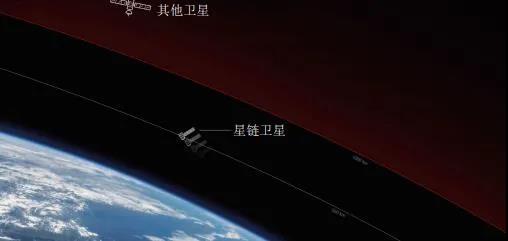

图2. 在组网第一阶段的大约1600颗卫星将在550km高度处环绕地球运行。之后,2700多颗卫星会进入1100~1325km的较高轨道,完成全球组网。第二阶段的七千多颗卫星将进入更低的300km高度。来源:starlink

每个星链卫星重227千克,由板状的卫星本体和一面可折叠的太阳能板组成。每颗卫星上搭载了4面相控阵天线用来进行网络服务,地面的用户可以接收到仰角>45°的卫星的信号,预计2020年卫星将能开始搭载激光通信系统进行星间通信。卫星通过霍尔效应推进器进行变轨和轨道保持,燃料为氪。为了避免与其他卫星的相互碰撞,卫星使用了美国国防部提供的数据进行空间碎片的自动规避。卫星的在轨寿命为1~5年。

在2019年5月,第一批发射的60颗卫星进入550km的近地轨道,在2019年11月进行了第二次发射,在2020年1月进行了第三次发射。据计划,之后的每隔不到一个月都会发射一批星链卫星(60颗)。在组网的第一阶段(Phase1),约1600颗卫星将在550km环绕地球运行。之后,2700多颗卫星会进入1100~1325km的较高的轨道,完成全球组网。“星链”计划的第二阶段(Phase2)会发射七千多颗卫星进入更低的300km高度,增加整个网络的带宽。

两个阶段的轨道面参数可见表1。其中第一阶段的卫星将按照不同的轨道面运行,而第二阶段低轨道卫星将对单个卫星进行单独控制。

表1. 这是星链卫星组网两个阶段的轨道面参数,来自SpaceX向FCC申请频率资源提交的文件。其中初步覆盖(Initial Deployment)部分的计划已经改为550km,72个轨道面, 每个轨道面22颗卫星。第一批发射的星链卫星就是属于这一壳层。来源:SpaceX/FCC

根据美国联邦通信委员会(FCC)对于频段的审批,SpaceX需要在2024年完成一半的发射工作,在2027年完成所有卫星的发射工作。也就是说,短短7年时间,SpaceX就要发射12000多颗卫星。

就在2019年10月份,SpaceX提交了新一批卫星的频率申请,计划再增加30000颗卫星,使得总卫星数达到42000颗,是人类发射过的所有卫星数量的约5倍。这三万颗卫星将运行在328~580千米之间。

“新”的星空

清晨和傍晚的时候我们经常可以看到人造卫星划过天空。这些人造卫星经常出现在天文爱好者的深空照片中,而去除这些人造卫星的轨迹也是后期处理过程中几乎不可避免的一个步骤。星链卫星也不例外。单个卫星的亮度其实也并不出众,但问题是——数量实在是太多了。

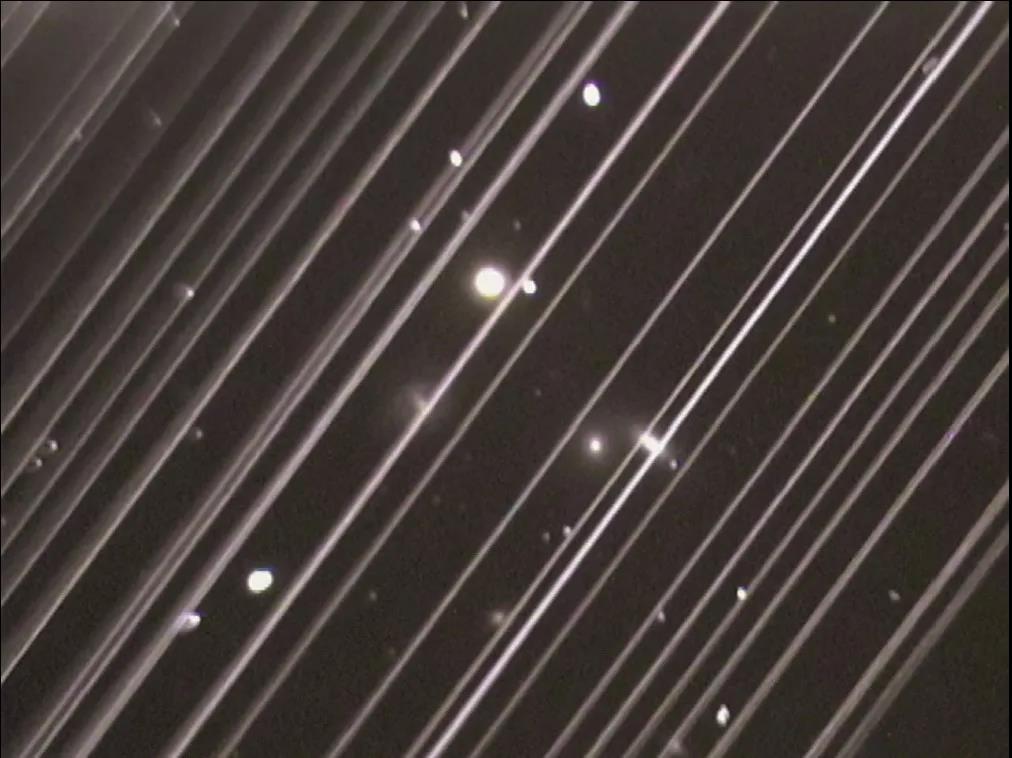

图3. 2019年5月25日晚上,在美国亚利桑那州洛厄尔天文台用望远镜拍摄得到的NGC 5353和NGC 5354星系群的图像。贯穿图像对角线方向的就是星链卫星穿过望远镜视场时留下的痕迹。来源:Victoria Girgis/Lowell Observatory

星链卫星发射后的前几天,60颗卫星运行在相似的轨道上。因此在地面可以看到大量卫星排成一列从天空中经过的现象。肉眼看上去这些卫星的亮度在3等或更暗,不同卫星的亮度不同,卫星的亮度与姿态有关。由于这些卫星轨道相似,它们会依次经过同一片天区。出现在望远镜视场时,产生的后果是破坏性的,如图3所示。

图4. 爱好者用自己的单反拍摄到的卫星闪光(视频截图)。来源:https://www.youtube.com/watch?v=cycLZQtM8HU

更有甚者,有的爱好者拍到这些卫星甚至有“闪光”的现象。在一段上传至网上的视频中,这个爱好者用自己的单反拍摄到了一长串卫星依次发生闪光(图4),亮度超过了织女星(图5)。

图5. 画面中最亮星为织女星(视频截图)。来源:https:// www.youtube.com/watch?v=cycLZQtM8HU

这可一下子让天文圈炸了锅。如果以后的天空中全都是这样的卫星,那天文学家和天文爱好者就根本没法观测了,卫星的轨迹全都把遥远的天体盖住了。IAU发表声明表示这样的巨型卫星网络会对天文观测产生严重的影响。针对天文学家们的质疑,SpaceX方面起初表示“卫星非常小,不会有什么影响”,但反对声音渐大后,改口表示“会采取方式降低后续卫星的亮度”。在2019年11月的发射中,就包括一颗被涂黑的卫星,作为尝试降低卫星亮度的手段。但涂黑会对卫星的性能造成不利影响,因为卫星会在太阳光中吸收大量的热量。

另外,星链卫星工作在Ku和Ka频段,在这些波段(12~18GHz,26.5~40GHz)的射电天文观测可能也会受到影响。由于卫星的工作波段包含一条重要的水蒸气谱线,大量的卫星通信也可能会干扰气象卫星对水蒸气的观测,导致天气预报的准确度降低。

闯入者的踪迹

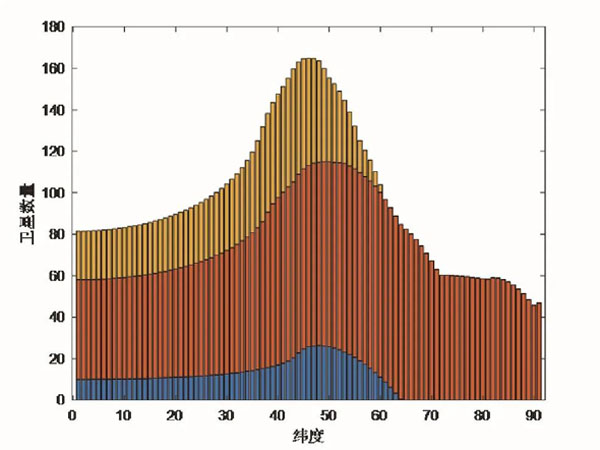

那么,这些卫星会以何种密度出现在我们的夜空中、又会怎样影响我们的天文观测呢?笔者做了一个简单的计算:以12000颗卫星作为研究对象,根据公开数据中的轨道分布,计算地面的观测者在天空中看到的卫星数目。

结果表明,在中纬度地区,任意时刻居然有100颗以上的卫星位于20°仰角以上的天空。在北纬45度左右,这个数目达到了160多颗。

图6. 以12000颗卫星作为研究对象,笔者根据公开数据中的轨道分布,计算地面不同纬度的观测者在天空中看到的卫星数目分布,蓝色、红色、黄色分别代表初始覆盖、最终覆盖和第二阶段的低轨卫星。

图6中蓝色为第一批发射的550km轨道卫星,红色为1000km以上轨道的卫星,黄色为第二阶段的低轨卫星。可以看出,轨道倾角较低的卫星(蓝色和黄色)在高纬度不可见,同时纬度35°到55°上空的卫星密度是最高的,随时可以保持120颗以上,最多为160多颗。

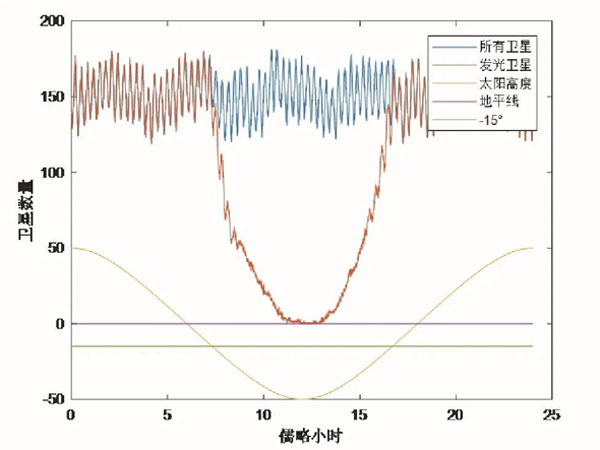

一天中上空的卫星数基本保持稳定,但被太阳照亮的卫星数与太阳位置有关。例如在北纬40°的春秋分前后,日落后一小时以内,头顶的150颗卫星全都在反射太阳光,而随着太阳高度逐渐降低,发光的卫星逐渐减少,在天文昏影终时发光的卫星仅剩一半左右。在半夜前后只有4小时左右上空基本没有发光的卫星,也就是说在这段时间内进行天文观测可以认为是“安全的”。

图7. 北纬40度附近的春秋季节里,同一位置天空中全部星链卫星和发光的星链卫星随时间的变化。

对于北纬40°,冬至时天空中没有发光卫星的时间较长,而夏至时整夜天空中都有发光卫星。对于赤道附近的低纬度地区情况比中纬度略好,并且年度变化不明显。对于南北极地区,卫星的影响也是存在的。如南极昆仑站,当地极夜开始时会有几十颗卫星都是整夜可见的,而当地冬至时可见卫星也相当多。

尾声

当星链卫星在轨道上分散开之后,对于天空的“污染”是显而易见的。我们的天空并没有被完全夺去,但是光学天文观测会被逼到墙角,可用的观测时间会大大缩短。很多望远镜单张曝光可能会长达15分钟,而这期间有很大可能会有一颗卫星闯入照片,使得整个照片功亏一篑。这些轨迹确实可以通过算法去除,但是这些步骤会不可避免地在图片中留下不可见的瑕疵,使得数据变得不再可靠。

图8. 艺术家绘制的星链卫星分布示意图。来源:SpaceX

随着星链卫星的发射,这些“卫星火车”过境也成了一个热门的天文现象,堪比逐渐消失的“铱星闪光”现象。但是铱星系统只有几十颗卫星,同一地点观测到铱星闪光的频率也只有一天一次左右。如果铱星闪光频率增加几百倍,恐怕人们对它的看法就会非常不一样。(李镇业)