点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

2019年年关将至,对于广大天文爱好者来说,除了即将辞旧迎新的喜悦,最令人激动的天象当然是本周四(12月26日)上演的日食天象了。虽然我国全境都只能看到日偏食,但作为2019年全年重大天象的谢幕之作,在国内还是引起了公众的广泛关注。笔者身边就有不少朋友,打包了剩余的年假,远赴海外,奔向核心食带去体验完美的日环食。而国内的各地爱好者更是抓住此次机会,八仙过海般地使用各种方法“玩日食”。

那么,日食是怎么产生的?古人是如何看待日食的?该如何准确地描述日食?日食有没有什么规律?日食有什么科研价值?天文爱好者又该如何“欢度日食”?藉由此次日食的机会,就让我们展开一次“日食知识之旅”吧!

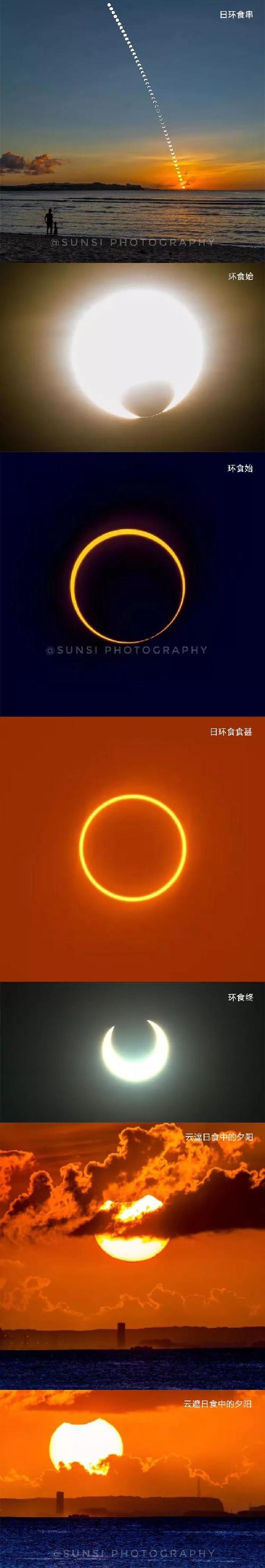

首先我们先一起欣赏一下本文特约摄影师们远赴西太平洋关岛昨天拍摄的日食美图吧。

组图:天文爱好者及业余天文摄影师孙思和王乐天在西太平洋关岛拍摄的12月26日日环食图片。图1、3、4、6、7由孙思拍摄,图2、5由王乐天拍摄。

日食成因

日食,是指日面被月面遮掩而变暗甚至完全消失的现象。古汉语中又作“日有食”、“日蚀”[1],意思是说日面好像被吃掉或者蚀掉了,可以说是很形象的一个词汇了。

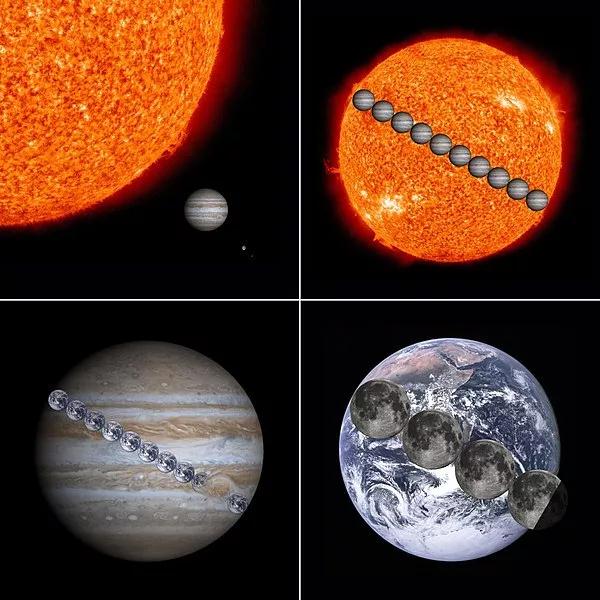

抬头望天,天上最为明显的天体非太阳和月亮莫属了。如果不具备一般的天文常识,那么这两者互相掩映,互相交食,好像也没有什么大不了的。但如果你对天文知识稍有了解,就会知道这真的非常不可思议。太阳,是距离地球最近的恒星,其直径大约是地球直径的109倍。月球,是地球唯一的天然卫星,其直径大约是地球直径的四分之一多一点。也就是说,在太阳面前,月亮的大小连“小巧玲珑”都算不上,只能算是“微不足道”。那为什么我们从地球上看上去,日月两者看起来差不多大呢?

图8:太阳-木星-地球-月球的大小对比示意图 图片来源:维基百科

原来,决定一个物体“看起来有多大”的因素,除了物体本身的大小之外,还有一个重要因素——距离,也就是我们常常听到的“近大远小”。日-地平均距离约为1.5亿公里,而地-月平均距离仅约为38.4万公里。经过距离因素的一番影响,这就使得我们地球的居民,观察到的太阳和月亮,看起来的大小差不多。

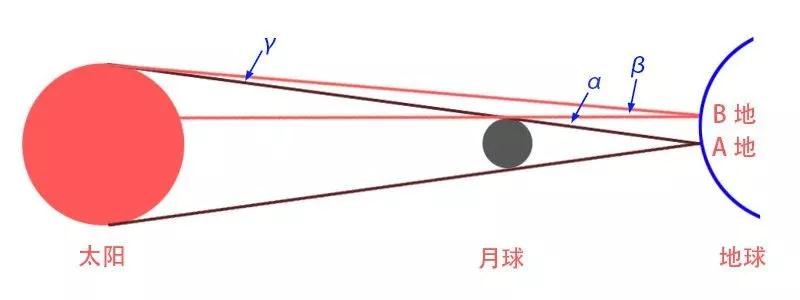

这真是一个非常罕见的巧合。到目前为止,天文学家们还没有发现其他的行星(既包括太阳系内的行星,也包括太阳系外的行星)上“看到”上面提到的这种景象。可不要小瞧这个巧合,正是因为这样的“天赐良机”,月球每隔一段时间就可以运行到地球和太阳的连线之间,这时月亮的影锥就会投到地球表面。被月球影子投中的地区的居民,就会看到日食。影子划过的轨迹,就是食带。

图9:本次(2019年12月26日)日环食食带自西向东扫过地球表面的示意图,可以看到北京距离核心食带较远。

图片来源:www.timeanddate.com

图10:接近真实比例的日食示意图。图中右上蓝色圆点为地球,左下黄色圆点为月球。月球拖出的黑色暗带即为月球受太阳光照射而在空间中投出的影子。这个影子在空间中呈圆锥体的形状,因此又称为“影锥”,影锥顶端投在地球表面,拖动出的路径就是“日食带”。图片来源:NASA Scientific Visualization Studio

有时候,我们可能真要庆幸太阳系内只有地球有智慧生命。想想看,如果太阳系的八大行星们全都有智慧生命存在,那么“日食”“月食”这种地球独有的天象,说不定会是整个太阳系内最令人趋之若鹜的旅游资源。从整个太阳系蜂拥而至的飞船,会把近地轨道堵塞得如同春运绿皮火车一般令人绝望,这并非纯粹的幻想,2017年8月,由北美大日食所引发的洲际公路上长达几十公里的超级大堵车,至今仍旧是很多天文爱好者的噩梦。

图11:2017年8月21日北美大日食期间,20号公路上的超级堵车 供图:咖喱

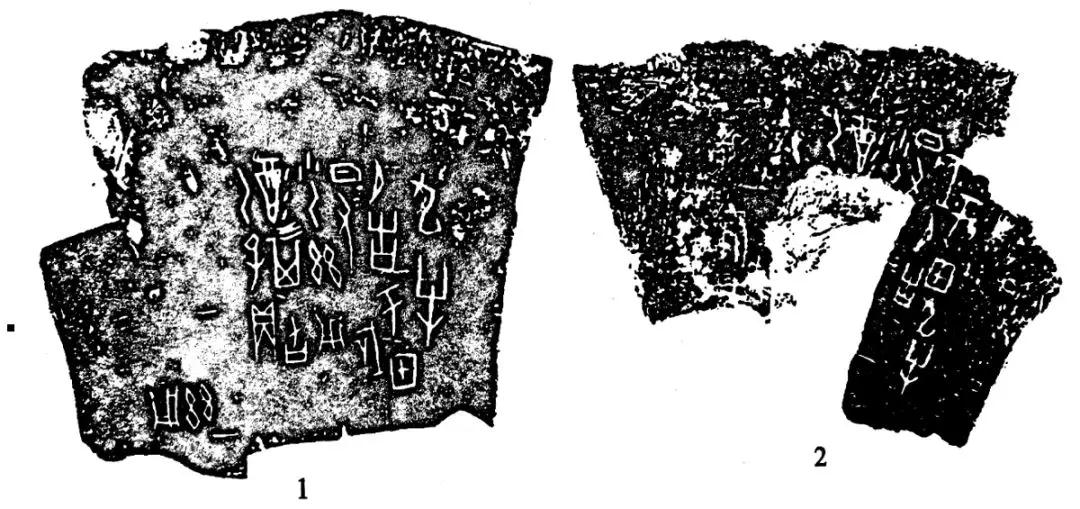

早期日食的记载

中华文明是最早开始观察、记录日食现象的文明之一。出土于我国河南省安阳市小屯村中村北的一段甲骨文显示:“日有蚀,夕告于上甲,九牛。”根据考证,这段文字是殷商时期一次日食的记录。意思为:“乙巳日白天发生了日食,晚上为此告祭先王上甲,献祭了九头牛”。目前的考古工作中,还收集到了这次日食发生之前54天,殷商人就已经开始对此次日食进行多次占卜的甲骨文刻辞。这可以说明,当时的先民们对此次日食的发生是预先知道的。他们具备的知识很有可能可以预测日食发生的时间和大致范围,甚至会关心日食发生的具体时间和地区。这也是目前学术界比较公认的,殷商甲骨文卜辞中唯一可考的一次日食。中国社会科学院考古研究所研究员冯时认为这次日食发生于儒略历BC1160年10月31日[2]。

图12:殷代乙巳日食见食记录 1.《甲编》755(2.2.0359) 2.《屯南》27(H2:4)+321(H2:605)(《甲缀》105) 图片来源:冯时,《中国天文考古学》,中国社会科学出版社2017年版,第331页

提前54天就开始卜问,一方面说明殷商先民对于日食这件事情非常惶恐不安。日食发生的时候竟然要用九头牛来献祭这一天象,对于当时的生产力水平来说,不啻是一笔巨资。而另一方面,殷商王室这种惴惴的追问持续了54天之久,可见当时的预测精度还非常粗糙。

早期日食的观测与研究

殷商时代,社会结构还主要处于比较原始的奴隶制社会,而随着生产力的发展,在漫长的几千年岁月里,中国的传统天文学家们一直在致力于提高日月食预报的精度。因为,在后来的大多数时候,日月食的预报不准,早已不再是杀几头牛的事情了,而是关乎到整个国家的经济命脉——农业生产——的头等大事。

中国古代几千年来一直是一个以农业经济为主导的国家,黄河、长江流域灌溉了千里沃野。一代又一代先民在这片土地上耕种劳作,才滋养出我们璀璨的文明。而农业生产又特别仰赖气候的变化。古人固然不会像今天的我们这样了解天体运行的奥秘。但通过观察还是会发现,天体的运行与地面的气候物候变化有着很强的联系。而天体的运行似乎又比气候气象更具规律性。于是,通过观察天体运行的规律,编订历法,就成为了国家最高统治者指导农业生产最为原则性的工具。历法可以告诉大家日期的排列,这样百姓才能按照日期来安排农业生产。

通过长时间的观测和统计,人们也很快总结出了日食与月食有一些有趣的规律。《说文》说“日食则朔,月食则望”,即讲述月食发生于望,日食发生于朔的道理。朔,就是完全看不见月亮;望,就是满月。唐代诗人卢仝的诗句“望日食月月光灭,朔月掩日日光缺。”则解释清楚了月食、日食期间的掩映关系。换句话说,想要精确地预测日月食,就需要对太阳、月亮的运行与位置做出精确的预测。

翻阅中国古代天文史料,我们会发现关于日食与月食的预测、观测记录不绝于书。尤其是在经历重大动荡之后,天文观测工作遭遇重大变故,历法对于日食、月食的预测也会大幅下降。例如《宋史·律例志》记载:“(淳熙)十四年……南渡以来,浑仪草刱,不合制度,无圭表以测日景长短,无机漏以定交食加时。”

意思是说,公元1127年靖康之变后,宋朝朝廷南渡临安。故都开封的天文观测仪器几乎全部遗失于战火,而皇帝驻跸的城市“临安”仅具有“临时首都”的法律地位,按照中国的传统习惯法,只有在都城才可以修建大型天文观测仪器,以至于在临安长期无法制造正规的天文观测仪器,精密观测更是无从谈起,历法只能一直以故都开封的子午线为起点盲算,导致历法误差愈发严重,连续十余年,历法对朔日的预测都出现了严重的误差[3]。由于日食一定发生在朔日,以至于当时的南宋皇帝宋孝宗赵昚,面对历法预测日食频频失误,发出了这样的慨叹:“朔岂可差?朔差则所失多矣!”

除了验证历法这样的实用目的之外,欧洲在古希腊时代甚至还有人通过观测日食来计算地球-月球之间的距离。古希腊天文学家喜帕恰斯在公元前二世纪曾经利用视差原理,根据同一经度上的两座城市看到的日食遮挡情况的不同,对地球与月球的距离做出过估测。他估测的结果大约是26万公里。虽然这一结果与实际情况——平均38.4万公里——出入较大。但考虑到他所处的时代,这样的尝试实在是具有非常强烈的进步意义。

图13:喜帕恰斯依据不同观测地点的日食食分差异求解地-月距离的示意图 制图:马褂

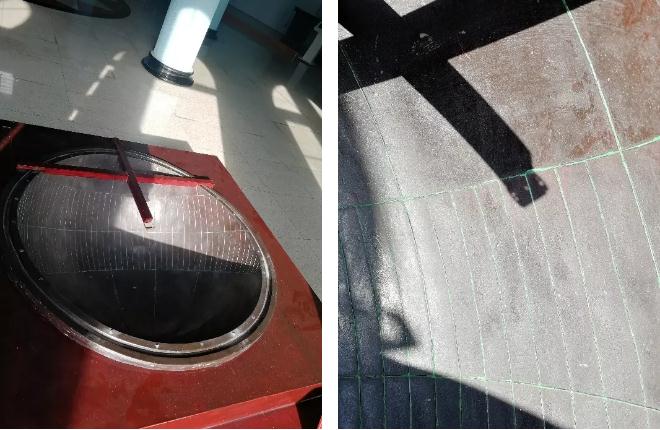

那么古人是用什么办法观测日食的呢?太阳光那么强烈,在除日出、日落、食甚之外的大部分时刻都很耀眼,古人在观测太阳的时候,比较缺乏有效的保护措施。无论是用雅各布直角器、六分仪还是使用浑仪、简仪、日晷、圭表这类传统仪器,读数过程中都难免直视太阳。这使得很多历史上的著名天文学家都早早地患上了白内障。汉朝时,京房发明了以盆盛水观测日食,从而避免直视太阳被日光灼伤危险。此后有用油代水进一步减轻日光灼伤。这些办法有效的减小了阳光灼眼的机会。但在对食分进行精确观测时,还是具有一定的危险性的。后来郭守敬发明了仰仪,利用小孔成像的办法,巧妙地将太阳的亮斑投影在带有刻度的球体内表面,既保证了观测安全,又实现了同时记录天球位置与遮挡情况。

图14:2019年12月26日,国家天文台沙河科普基地举办日偏食观测主题的开放日活动,使用馆藏的郭守敬仰仪模型演示观测日食。供图:国家天文台沙河科普基地

未完待续......

参考文献:

[1] 李竞、余恒、崔辰州编,全国科学技术名词审定委员会天文学名词审定委员会审定《英汉天文学名词》,中国科学技术出版社,2015版

[2] 冯时:《中国天文考古学》,中国社会科学出版社,2017年。

[3] 《宋史·律例志》

作者简介

克留:天津科普作家协会理事,北京天文学会会员,国家天文台沙河科普基地教师。