上期,我们了解到FAST团队在短期内克服重重困难,实现了“天眼”的全部功能性调试。本期,我们继续特邀FAST工程调试核心组组长姜鹏为大家带来FAST的性能调试故事。又会有哪些突破和挑战呢?

上期文章介绍望远镜功能性调试的过程,此后便进入到性能调试阶段。

这个性能不只是望远镜的灵敏度、指向精度等硬性指标,还包括可靠性、稳定性等软性指标。简单一点说就是,望远镜系统偶尔能达到最优性能和长期稳定地达到最优性能完全是两个概念,也是完全不同的难度系数。而我们的目标就是要做一台性能优异,同时又让科学家觉得十分好用的望远镜,这个目标从一开始就没有动摇过。

望远镜性能的实现主要是指控制精度的实现。FAST直径500米,却要实现毫米级的多目标、大范围、高动态性能的控制精度,这是前所未有的挑战。下面我就尽我所能,尽量以通俗易懂的方式介绍这个精度的实现过程。

图1 夜空下的FAST

FAST有两个主要系统,即反射面系统和馈源支撑系统。反射面系统的主要作用就是精准地形成抛物面,这样才可以将天体发出来的平行光尽可能高效地汇聚到焦点上。而馈源支撑系统就是要将接收机控制到焦点的位置,并保证接收机的正确姿态,以最大效率地收集抛物面汇集的电磁波信号。所以FAST精准的控制指的是两个方面,一个是控制反射面系统形成尽量完美的抛物面,另外一个是控制馈源支撑系统使馈源接收机尽可能接近焦点位置,并保持正确的姿态。

精确的控制离不开精准的测量,反射面系统和馈源支撑系统都是利用激光全站仪作为测量手段。全站仪是一种光学测量设备,可以测角和测距,通过极坐标的方式解算目标点的相对位置,是一种相对位置的测量技术。如果要实现绝对位置测量,就需要把它放在有精确绝对位置信息的基准站上,通过基准站的绝对位置反算目标点的绝对位置。所以要用它精准测量反射面的形状及接收机的位置姿态,需要有一个非常精确的基准网,为其测量精度的实现提供测量基准。

FAST反射面内均匀地布设了24个测量基准站组成的基准网(见下图),第一步要做的,也是最关键的,就是精确测量24个基准站的绝对位置信息。基准网测量也需要用全站仪这种光学测量设备,可是现场高度差接近150米,这时候大气压会有20多个毫帕的变化,大气密度不均匀性非常明显。我们都知道,光穿过不同密度的介质时,会产生折射弯曲。

图2 测量基准站的分布情况。反射面中露出来的小点点放大一点就是右边图的样子,每个测量基准站的基础都要打到持力层,而外面还有一层防护罩,以免其受温度和风的动作而产生变形。

为了消除消光路折射的影响,调试团队研发了一套双靶互瞄模式的对向观测技术。其工作原理如下面左图所示,就是采用两台全站仪放在两个测量基准站上相互对视。如果两个互向对视的全站仪不受折光的影响,它们俩测量得到的垂直角度之和应该是180度。但是由于有折光的影响,这个角度之和就不再是180度了。而我们就可以通过这个角度的偏差,估计折光的影响并进行修正。

图3 左图对向观测的原理示意,可有效消除大气折光误差的影响。右图是对自动化对向观测系统工作时的场景,怎么样,看起来是不是很高科技?

由FAST在洼地里,大气的不均匀性及温、湿度场分布极为复杂,折光的影响也异常的大。实际数据处理的结果表明,FAST现场的折光系数达到了1.8左右,这是个惊人水平。要知道一般工况下,全站仪系统默认的折光系数是0.13,所以我们的折光系数要比一般情况高了一个数量级。一开始我们的工程师都不太敢使用这个结果,但多次测量一直重复出现这样的情况。直到后来查到一篇文献资料,提到一个山区里的折光系数的测量结果达到了1.0,与我们的情况接近。之后,我们才敢采信这个折光系数并使用。

另外,全站仪是采用水准坐标系,所有全站仪的局部坐标系的垂向都是指向地球的中心。如果我们不作任何修正直接使用,500米尺度下地球曲率造成的误差可达到20mm左右,所以必须采用合理的坐标系转换来消除。

如果采用传统方式对24个基准站组成的基准网进行测量,可能会需要至少半个月的时间。半个月时间很多参数都会有巨大的变化,例如大气的温度、湿度和气压,测量基准站也可能会产生温度变形。有这么多复杂的因素在变化,我们很难对这些因素解耦,精确得到这些因素变化对测量精度造成的影响 。

所以,我们研发了一套基准网的自动化监测系统(见图3右),把基准网测量周期由至少半个月缩短至10分钟以内,这样就可以克服温度、湿度及基墩变形周期的限制,最终将望远镜测量基准网的精度提升至1mm以内。

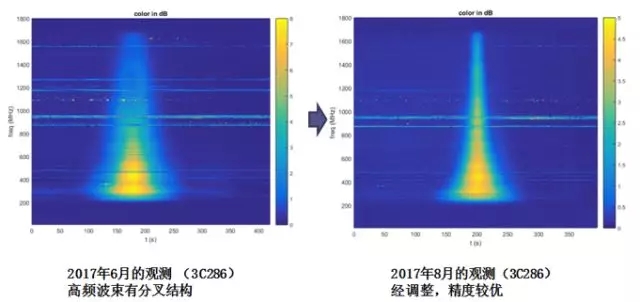

随着调试工作的精雕细琢,把测量精度不断提升,望远镜的性能也得到明显改善。下面左图就是精度提升之前的望远镜波束形状,可以看到在高频段有明显的分叉结构,就像一个近视的天眼,看东西都是模糊的。而随着精度的提高,波束慢慢地变成下面右图的形状,可以在高频段实现完美的聚焦,完成天眼的视力校正。与此同时,漂移观测的指向精度已经达到10角秒的水平,这些都是非常可喜的进展。

图4 精度改变前后FAST波束形状的对比情况,也是近视眼和正常视力天眼的直观比较。

随着天眼视力越来越好,脉冲星的批量发现就开始了。截止目前,FAST已经探测到59颗优质的脉冲星候选体,其中已经有42颗得到认证。并于今年2月探测到有史以来最暗弱的毫秒脉冲星,这颗脉冲星是其它国家很多望远镜看了很多次却都没有看到的。这充分证明FAST在灵敏度方面的优势。

还必须提到的是,目前19波束已经完成安装调试。它可以将望远镜的视场扩大十九倍,从而大幅地提升望远镜的巡天效率,预期更多的脉冲星发现将由此开始了。

图5 多波束的现场安装情况。具有优异性能的接收机系统,也是我们天眼的瞳孔。

有了十九波束的支持,就可以开始向验收指标冲刺了,望远镜的验收指标的实现,要经过非常繁杂的指标分解,例如要实现设计的灵敏度,就要知道反射面的精度是多少,馈源的控制精度是多少,系统噪声要控制到多少,其中每一部分还要继续向下分解,例如测量精度是多少,控制精度是多少,制作精度是多少,安装精度是多少等等。总之,要分解到每一个可独立量化评估的技术指标,这是一个非常复杂的分解过程。

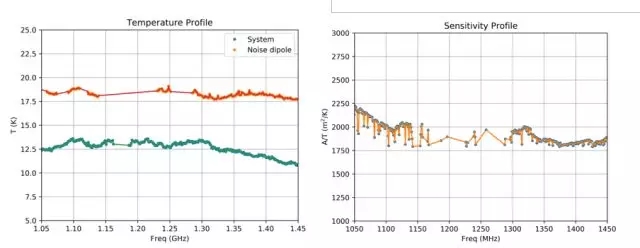

截止目前,调试工作已经取得了一些非常可喜的进展。望远镜的系统噪声已经控制在20K左右的水平(见下图左),同时静态扫描模式下的效率已经达到50%以上,望远镜的灵敏度水平已经达到了1800平方米每K的水平(见下图右),可以说静态扫描工作模式已经达到了望远镜的验收指标。FAST已经是无可争议的世界第一灵敏的射电望远镜。下一步任务就是提高跟踪过程的控制精度,把跟踪过程的灵敏度也实现同样或相近的水平,那我们就可以说望远镜可以通过国家验收了。

图6 左图是望远镜系统噪声的水平,已经控制到20k左右。右路图是天眼的灵敏度水平,毫无争议的世界第一。

古人常言道:行百里者,半于九十。我们也要时刻提醒自己:最后的十里路依然艰辛!我们的目标不只是做一个世界上最大、最灵敏的望远镜,更是要做一个非常好用的望远镜,让科学家们随时想看就能看,想看哪儿就看哪儿。坦率的讲,这其中还有很多事情需要我们继续努力,其实并不容易,但我们不能忘记我们的初心!

作者简介:姜鹏,国家天文台研究员,博士生导师,FAST调试核心组组长。曾获北京市科学技术奖一等奖,广西技术发明奖一等奖。北京青年五四奖章获得者。