点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

赵致真

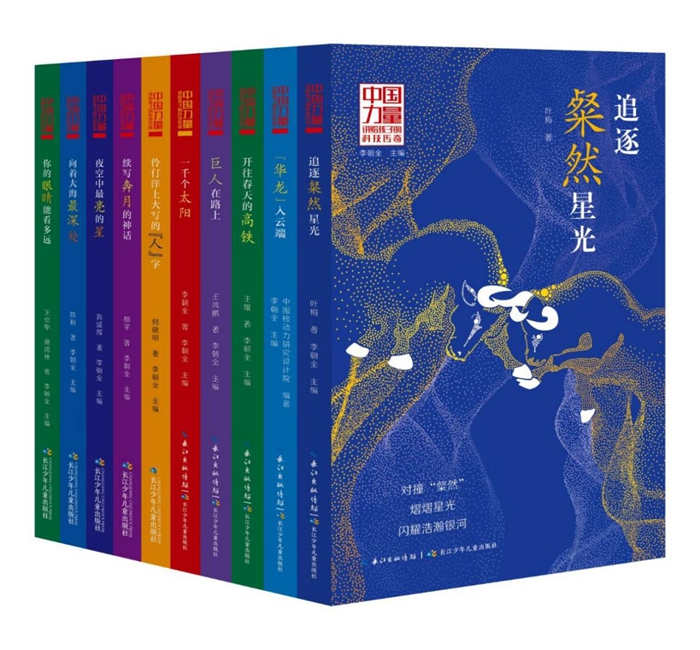

案头整齐摆放着长江少年儿童出版社寄来的一套《中国力量·讲给孩子的科技传奇》丛书,庄重而不失活泼,典雅又暗藏神秘。从中国高铁到港珠澳大桥,从机器人到核电站,从北斗卫星到探月工程,从“蛟龙”号深潜到正负电子对撞,从“中国天眼之父”南仁东到“两弹一星”元勋于敏……这套丛书如数家珍,给孩子们讲述一个又一个“大国重器”的故事。令人观之不尽,羡之有余。

然而,我更加为之心动的,却是这些书的作者身份。从主编李朝全,作者何建明、叶梅、胡平算起,全都是“文学圈”的名家,而不是“科普圈”的大咖;全都属“中国作协”的阵容,而不在“科普作协”的麾下。这些知名作家写“科技传奇”,大有方兴未艾之势。据闻后续的5本书也将出版,让人充满期待和遐想。

不知怎么就想到自然界,每个物种都有自己的“生态位”,也就是赖以生存的空间、资源与功能。鸟儿各有枝头,鱼群分层聚居,花木择地而荣。生态位的不同,确保物种之间相安无事,和谐有序。

对于文学和科普,各自的“生态位”一直是此界彼疆,泾渭分明的。文学关注社会历史、人情世态、道德伦理。而科普则主要聚焦传播知识、解释科学、探索自然。长期以来,科学和文学如同两条平行线,彼此少有交集。1959年,英国学者斯诺提出了著名的 “两种文化”理论,认为人文学者和科学家之间的隔阂超过“一片大洋”,并呼吁弥合这种分裂。这一理论曾经引发各国知识界的持久轰动和激烈论战。

“中国力量·讲给孩子的科技传奇”丛书(两辑共10册)

主编:李朝全

作者:何建明、叶梅等

改革开放后,中国的文学界出现过“现象级个案”——徐迟的报告文学《哥德巴赫猜想》。但这种“爆破”性作品并没有对文学的“生态位”造成可持续的演变。2003年,中国科协和中国作协苦心孤诣,在大型纯文学刊物《十月》开办“科技工作者记事”栏目,还召开了“科学与文学相遇的地方”理论研讨会。这个专栏一直持续到2019年。其中的得失荣枯,尚待认真梳理和总结。

随着时变局新,全球科技猛然加速,今天的国际国内大环境完全是另一番景象了。当我们多年的科技积累进入空前的“收获期”和“井喷期”,当芯片、纳米、6G、人工智能、基因编辑、量子计算从“技术之争”上升为“国运之争”,当“科技自立自强”从行业口号凝聚为全民共识,当移动支付、短视频、电商物流、新能源汽车深度重构着百姓生活。

文学界奋袂竞起,相率“跨界”科技这块膏腴之地,“开拓”科技这座素材富矿,无疑是自身生存发展的重大觉醒和对时代巨变的热烈回应。于是,文学和科普“生态位”的重叠交错便在所难免了,这是一场静悄悄的变革。

这套《中国力量·讲给孩子的科技传奇》丛书,虽然还来不及饱阅精读,但甫一开卷,便有浓郁的文学气息扑面而来,如同握手之间就能清晰感受到体温和力度。没错,这些书一看就是“文人”的手笔。作家之所以称为作家,不仅因为语言流畅、文字优美,还因为他们更善于讲述故事、刻画人物、描绘情感、构建冲突。这些“写作技巧”都大大增加了科普作品的吸引力和可读性,而叙事中的“人性洞察”,更让读者看到科学工作者的成长和理想、探索和奋斗、挫折和煎熬、成功和喜悦。科普领域的“文星高照”,无疑增强了作品的思想深度和美学高度。而作家带着自己的读者群针芥相投,自然又进一步扩大了科普的传播力和影响力。

至于灿若繁星的科技成果和科技人物,他们早该“功书竹帛”了。但多数尚未在“笔杆子”那里挂上号。面对这种严重的滞后和失衡,《中国力量·讲给孩子的科技传奇》丛书的出版,无疑证明了文学家也能成为“科普殿堂”的顶梁柱和承重墙。

随着文学对科普疆界的“长驱直入”和“渐至佳境”,彼此之间传统的“生态位”开始交错。科学写作已非科普作家的“独乐园”和“自留地”。不宁唯是,科普作家还会在文学家无形的“倒逼”中,提高科普作品的文学门槛,满足读者的审美期待。

当今时代最神奇的变局,是AI的横空出世。基于庞大的数据库和超强的算力算法,AI能在瞬间检索整合不同来源、不同学科的海量知识,并提供全景式解读。于是文学、科普、AI之间形成了“三体”的互动。

对于有志于科普写作的文学家,尽管仍然需要努力补上科学知识的短板,但身边有了AI这位多智多能、全心全意的“顾问”和“朋友”,面对“硬核知识”时,心中的底气和信心就今非昔比了。

对于科普作家而言,AI的冲击和挑战显然更猛烈。如果我们的科普只停留在“知识搬运工”和“信息二传手”层面,就确实岌岌可危。而事实上,AI恰好是科普作家最好的“超级外脑”。无论文献数据的查阅和检索,跨学科知识的进展和关联,乃至科普作品框架文本的生成和优化,AI都能充当高效的秘书和助手。倘若科普作家本身就是科技工作者,那么,对科学实践的亲历性、在场感、第一手经验,就更成为科普创作无可替代的绝对优势了。何况科学家才是AI获取智能的上游和源泉。

科学立骨、人文铸魂、AI 赋能,这也许就是当代科普创作相因相生的“三体”关系。

当我们津津乐道于文学家移师科学和加盟科普时,是否还有重大遗漏?是的,那就是出版家的眼光、见识、担当和格局,乃至更大的使命感和更高的判断力。回望一个时代的文化高度,总是以那个时代留下的优秀出版物为主要依据的。长江少年儿童出版社精心策划出版了《中国力量·讲给孩子的科技传奇》这套丛书,完成文学家在科学领域落地的“最后一公里”,让这些美丽的文字进入公共空间。这一盛举也是文化领域“供给侧改革”的可贵尝试。

其实,从大历史眼光看,沈括的《梦溪笔谈》、郦道元的《水经注》、儒勒·凡尔纳的“科幻三部曲”、萨根的《宇宙》,究竟哪些是文学哪些是科普,都没有明确区分。

“旅行宜早发,况复是南归。”希望看到更多的作家、记者、出版家各擅胜场,共同促进文学、科普的融合与共生。

(作者系武汉电视台原台长、首批国务院政府津贴专家、高级记者,全国科普先进工作者,中国作协会员。曾任中国科技新闻协会副理事长、中国科教影视协会副理事长。著有《科技与奥运》《造物记》《播火录》等。)