点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

热映电影《流浪地球》,谱写了属于中国制造的太空歌剧,令无数国人盛赞与自豪。其中,全球海平面上升是电影中最为震撼的气候灾难之一,距离我们最近的场景当属被洪水吞噬殆尽的上海。海平面大幅上升后,仅剩东方明珠、金茂大厦、环球金融中心等高耸的标志性建筑还浮于水面,其余均被吞没。虽然这只是电影中的剧情,但全球海平面上升正在现实中上演。

图1. 海上的上海 来源:电影《流浪地球》

全球海平面正在加速上升

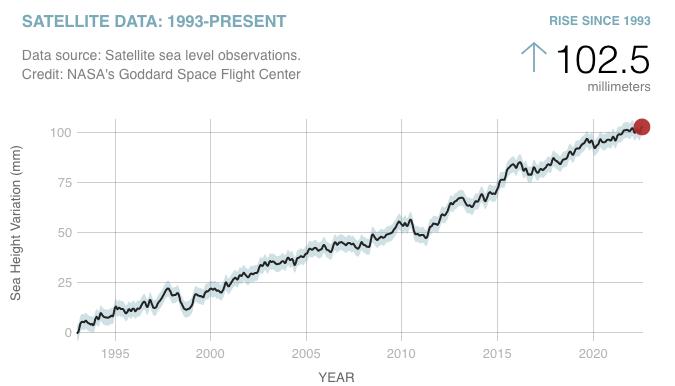

海平面上升是全球气候变化的显著性影响之一。根据美国国家航空航天局(NASA)卫星观测数据显示,自1993年以来,全球海平面显著上升,平均每年上升约0.34cm,也就是说,过去30年内海平面上升了10.25cm,且上升速度正在加速,这是过去2500多年来前所未有的。

根据美国国家海洋和大气管理局(NOAA)等部门2022年发布的最新报告显示,全球海平面正在加速上升,预计到2050年将上升25~30cm,这意味着,未来30年内海平面的上升情况与过去100年海平面所发生的情况相同。

图2.自1993年以来卫星实测的全球海平面上升趋势 来源:美国国家航空航天局

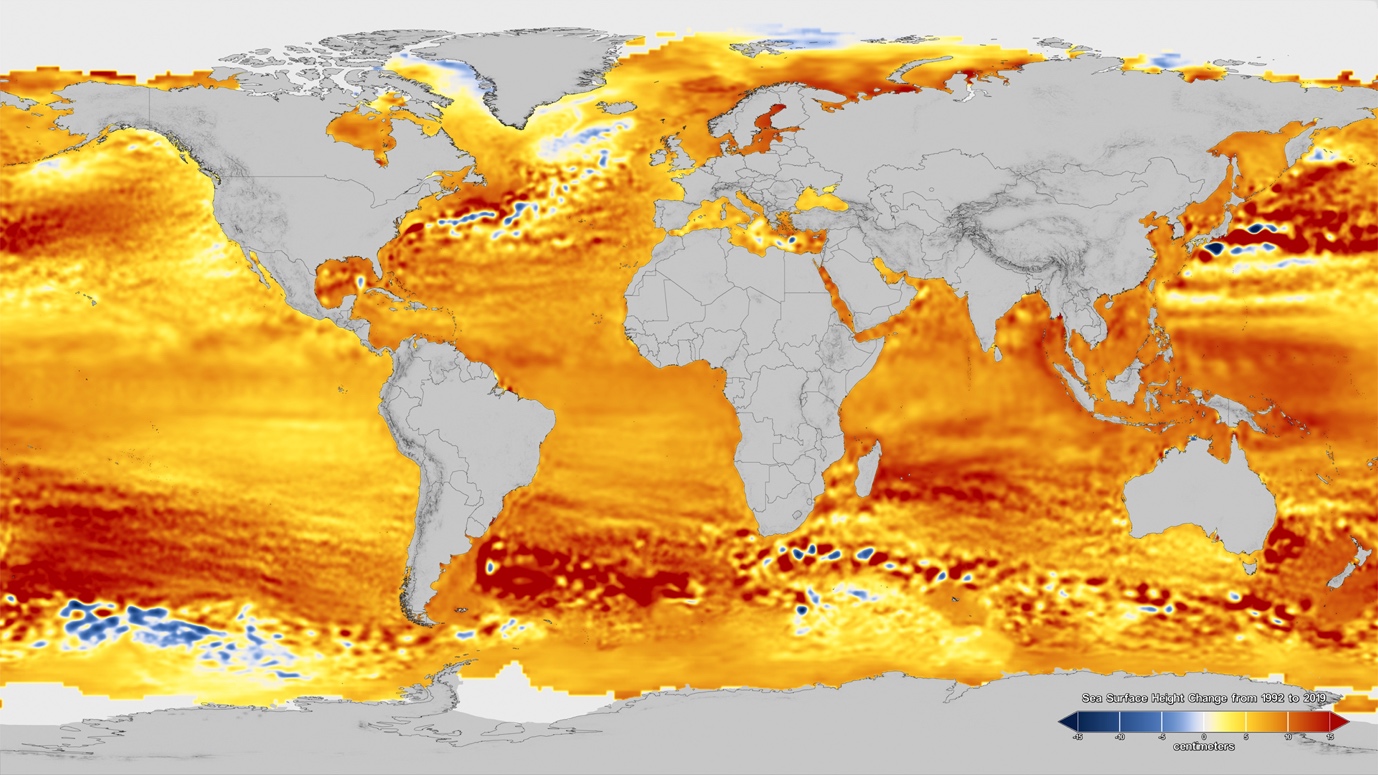

图3. 自1993年全球海平面变化的空间分布,蓝色区域是海平面下降的区域,橙色/红色区域是海平面上升的区域。来源:美国国家航空航天局

海平面上升的原因有哪些?

全球气候变暖是海平面上升的最根本原因。数千年来,地球气候一直保持着稳定的状态。如我们的身体一样,地球可以通过自我调节来维持气候的动态平衡,这是生态系统最重要的特征之一。自从人类开启工业化革命以来,大量化石燃料的使用引起温室效应,进而导致全球气温逐渐上升,而海洋吸收了地球90%以上的热量,因此全球海平面出现了大幅度的上升。那么具体的原因有哪些呢?

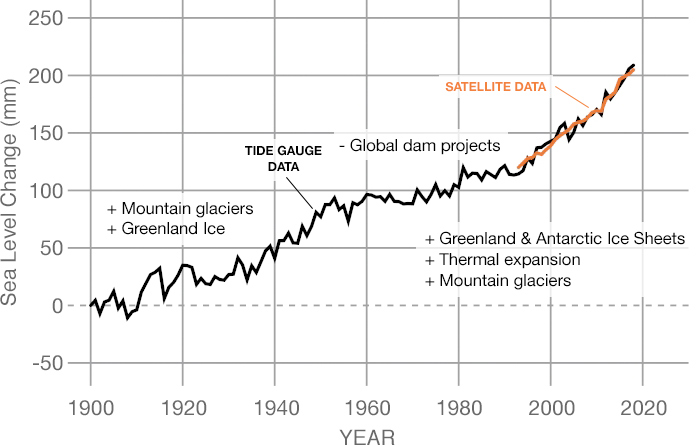

提到海平面为什么会上升,可能大家想到最直接的原因就是冰川融化。确实,全球气候变暖导致格陵兰冰原、南极冰盖以及山地冰川加速融化,这引发了全球海平面的大幅度上升。特别是1940年以前,各地冰川和格陵兰岛冰盖的融化是全球海平面上升的主要原因。之后,全球性的大坝工程建设短暂地减缓过20世纪70年代的海平面升高速度。

不过,除了冰川融化,还有一个容易被大众忽视的因素,那就是海水热膨胀,其实它才是导致海平面升高的最主要原因。气候变暖会使海水表层到大概两千米的深层的温度增高,而当温度为25℃时,水温每增加1℃,100m厚的海水层就会膨胀约0.5cm。科学研究显示,1993-2018年间的海平面升高,有42%可归因于海水热膨胀,而陆地冰川融化、格陵兰岛冰盖和南极冰盖的消融则分别贡献了21%、15%和8%。

气候变暖下的海洋热膨胀和冰川、冰盖融化导致全球海平面加速上升,自 1900 年以来,海平面上升速率超过3000年内的任何一个世纪,且在百年至千年时间尺度上不可逆转,这给人类的生存与发展带来了严峻的挑战。

图4. 1900-2018年全球海平面的上升及其主导因素,黑色线部分来自潮汐仪观测数据,橙色线部分来自卫星观测数据。来源:美国国家航空航天局

海平面上升会带来哪些危害?

海平面的加速上升,直接导致沿海地区成为了重灾区,海洋灾害的致灾程度也在不断加重。沿海地区是世界经济最发达和人口密度最大的地区,全球约有三分之一的人口分布在沿海60km范围内。根据《Nature Communications》杂志发布的研究显示,到本世纪中叶,约有1.5亿人将生活在海平面以下的陆地上。

如果海平面持续上升,将直接导致海平面以下陆地生活的人们面临严重的生存危机、沿海地区低地被淹没以及土地资源损失等,有些沿海国家甚至会被海水彻底淹没。例如,受海平面上升影响最为典型的代表——图瓦卢,这个最高海拔不超过5m的太平洋岛国,在1993-2009年间,海平面就上升了近10cm,每年海平面上升大约0.5cm,它的上升速度是全球平均水平的4倍。2001年图瓦卢已经决定举国搬迁至新西兰,成为世界上第一个因海平面上升而放弃家园的国家。

与海平面上升相伴的气候风险,还有台风强度、频率增加和降雨增多,从而加剧沿海地区的风暴潮、海岸侵蚀、洪涝等灾害。还有夹在海洋和海岸防护系统间的红树林、盐沼、海草床等海岸带生态系统,也面临着不断受到挤压,逐渐减少甚至消失的风险,这也是沿海国家共同面临的生态问题。我国作为全球变暖的敏感区域之一,海平面上升问题也十分严峻。

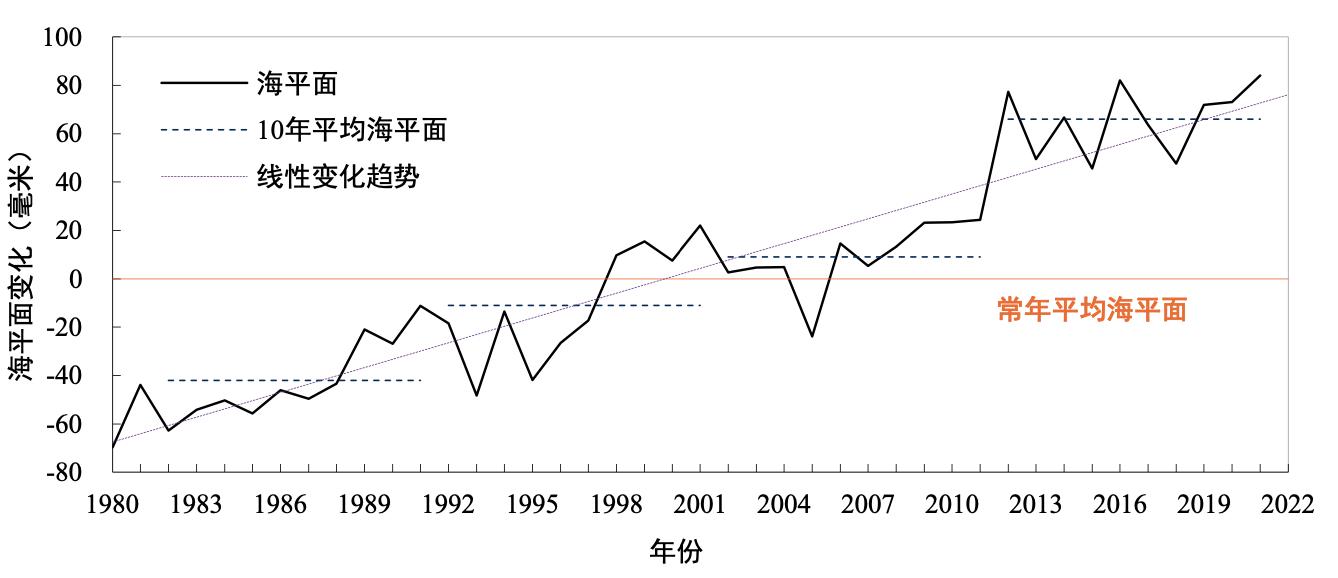

根据自然资源部海洋预警监测司发布的2021年《中国海平面公报》显示,我国沿海海平面每年上升3.4 mm,2021年海平面高度超出往年84 mm,成为1980年以来的最高纪录。海平面上升的长期累积效应造成了我国海岸带生态系统挤压和滩涂损失,还严重影响了沿海地下淡水资源,加大了风暴潮、滨海城市洪涝以及咸潮入侵致灾的程度。此外,沿海地区地面沉降导致相对海平面上升,加大了风暴潮、滨海城市洪涝以及咸潮入侵致灾的程度。此外,沿海地区地面沉降导致相对海平面上升,加大了灾害影响程度。2021年,我国海洋灾害以风暴潮、海浪和海冰灾害为主,共造成直接经济损失约30.71亿元,死亡失踪28人。其中最为严重的地区就是浙江省,其经济损失占海洋灾害总损失的31%。

图5. 1980-2021年中国沿海海平面变化 来源:《2021年中国海平面公报》

图6. 风暴潮期间浙江宁波甬江大桥附近的淹没状况 来源:《2021年中国海平面公报》

碳中和能阻止海平面上升吗?

治理全球气候变暖问题,是应对海平面上升问题的根本措施。二氧化碳等温室气体是导致全球变暖的“罪魁祸首”,它像“毯子”一样围在地球表面,这层“毯子”越厚,地球气温上升的速度就越快。因此,要想给地球降温,减少大气中二氧化碳等温室气体是关键。

为了共同应对气候变化挑战,减缓全球变暖趋势,世界各国以全球协约的方式减排温室气体,通过《巴黎协定》确定了全球平均气温上涨幅度控制目标,即把21世纪全球气温升幅控制在比工业化前水平高2℃之内,并寻求将气温升幅进一步控制在1.5℃之内。在此背景下,作为全球第二大经济体和最大的二氧化碳排放国,我国提出了“双碳战略”,即1)“碳达峰”:在2030年前二氧化碳的排放不再增长,达到峰值之后逐步降低;2)“碳中和”:在2060年前二氧化碳排放量和吸收量达到平衡,实现正负抵消,达到相对“零排放”。世界多国也相继宣布了在2050年到2060年全面实现碳中和的目标,如欧盟委员会、日本和韩国等。目前,实现碳中和已在全球范围内基本达成共识。

可能有人会问:如果实现碳中和目标,使碳排放与碳吸收平衡,温度不再上升,那么海平面会停止上升,甚至下降吗?根据美国国家大气研究中心(NCAR)的报告显示,假如全球的温室气体排放量处在一个稳定的状态,全球气温也不再增长,海平面仍然会上升几百年的时间,这主要是因为海水的热膨胀。其实上层的海水与深层的海水之间存在有一个气温差,深层海水气温升高之后会导致上层海水膨胀,海水的体积会像海绵一样变大,导致海平面上升1m或几十米。只有当海水温度与大气温度完全相同时,海平面才会停止上升,而要想达到这个平衡状态,大概需要300年的时间。所以回答是:碳中和的实现不能完全阻止或逆转全球海平面的上升。

全球变暖导致海平面加速上升,不仅给低洼、沿海地区和小岛屿国家带来了极大的风险,同时还严重破坏了大自然的生态平衡。海平面上升及其相关灾害是未来人类社会和经济可持续发展的重要挑战之一。虽然碳中和难以逆转海平面上升这一局面,但如果不采取“双碳战略”的话,预计2100年全球海平面会再上升1.4 m,那么到时候世界各国的沿海经济带将会遭受毁灭性的打击。因此,实施“碳达峰”和“碳中和”的战略意义是十分重大的。

当赖以生存的地球环境遭受灭顶之灾时,人类该何去何从。如若真按电影中所发生的那样,流浪地球计划一旦启动,那意味着地球气候将会进入“地狱模式”,变得彻底不宜居,人类也将被迫面临着流浪。碳中和,是一个关于全世界人类命运共同体的话题。为了守住地球家园,碳中和将是全人类未来的共同选择。

作者:张美男,中国林业科学研究院森林生态环境与自然保护研究所助理研究员

策划:蔡 琳