点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

【科学家精神教育基地巡礼】之八

王淦昌,1907年5月出生于江苏常熟,他是中国实验原子核物理、宇宙射线及基本粒子物理研究的主要奠基人和开拓者、中国科学院院士、“两弹一星”功勋奖章获得者,在国际物理学界享有盛誉。他还担任过二机部副部长兼原子能研究所所长,中国科学技术协会副主席,中国核学会首任理事长,第三、四、五、六届全国人大常委会委员。

与诺奖三次擦肩

王淦昌一生中三次与诺贝尔物理学奖擦肩而过。这三次载入史册的重大发现分别是:1931年发现中子,1942年发现中微子,1959年发现反西格玛负超子。

1931年上半年,用某种粒子轰击铍核产生强贯穿辐射的实验报告,让正在攻读博士学位的王淦昌产生了深刻印象。他始终怀疑这种粒子是否存在这么强的贯穿力,于是两次向他的导师迈特纳建议用云室重复这一实验,以便弄清楚这种粒子的性质,但是没有得到允许。1932年初,英国的查德威克用王淦昌提出的方法完成实验,证实这种粒子是中性粒子流,也就是我们熟知的中子,查德威克因此获得1935年度诺贝尔物理学奖。迈特纳对这件事深感惋惜,但王淦昌并未懊恼,只是将这次教训记在心头,告诫自己今后要坚定自己的科研主张。

王淦昌(右二)指导KrF激光装置工作(图片来源网络)

1947年,王淦昌在论文中提出三种验证中微子的方法和通过裂变来检测中微子的思路,1956年,美国学者基于王淦昌的构想完成探测中微子的实验,并获诺贝尔物理学奖。彼时国家贫弱,王淦昌只能无奈地选择“让别人去做”,每每提及此事,他虽言语平淡,却难掩心中遗憾。

1956年9月,王淦昌作为中国代表,到苏联杜布纳联合原子核研究所任研究员,从事基本粒子研究。在苏联工作期间,他领导的物理小组首次发现了反西格玛负超子,把人类对微观世界的认识向前推进了一大步,在国际学术界引起了轰动。正当大家希望看到新的诺奖诞生时,王淦昌却突然在科学界“人间蒸发”了。

爸爸在信箱里

1960年,王淦昌收到一封来自国内的电报,从此“失踪”了17年。当时苏联撕毁了援助协议,我国的核武器研究事业遇到了严重困难。面对国家的迫切需要,王淦昌毅然放弃自己的研究方向,转头扎进不熟悉的核武器研究之中,“我愿以身许国!”是他最铿锵的回答。从那时起,大漠深处多了一个叫“王京”的老头。他的孩子小时候老是见不到爸爸,不停追问爸爸在哪里,得到的答案总是:爸爸在信箱里。

早期的爆轰试验是在长城脚下进行的。王淦昌和其他老一辈科学家带领工作人员,夜以继日地计算数据、开辟试验场地、进行爆炸实验。他从不讲特殊,总是亲临爆炸现场,与大家同甘共苦,抢修实验设备,一起搅拌挥发着有毒气体的药泥……

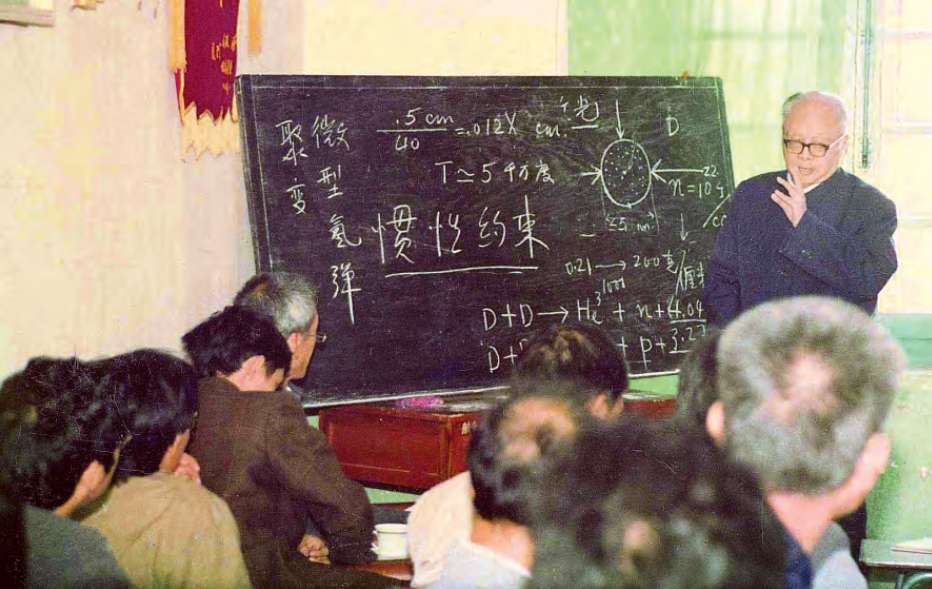

1980年,王淦昌在原子能研究所作报告(图片来源网络)

为了适应大规模实验的要求,试验团队来到条件更加艰苦的青海高原,因为保密要求,他只能欺骗自己的夫人,说自己在兰州出差。

他很少住在舒服的暖楼里,而是和大家吃住在一起,经常深入试验厂区和大家一起探讨难题;他关心原子弹制造的每一步,连一个小小螺丝钉的制造或者一个焊点的确认,都要严格把关,确保试验结果的万无一失。曾有一次,一批雷管在运输过程中突然发生爆炸,同事们苦于找不到事故的原因,为突如其来的失败灰心丧气,王淦昌沉着应对,很快发现事故是由静电引起的,大家的反复验证发现果然如此。

1964年10月16日下午三点三十分,我国第一颗原子弹爆炸成功,蘑菇云的那端,是一位花甲之年的老人,在冰雪高原和戈壁沙滩的辛苦奔忙。

科学家有祖国

孩提时,外婆总是给王淦昌讲历史掌故,给他印象最深的是岳飞精忠报国的故事。1926年,在清华大学物理系就读的王淦昌,亲眼目睹“三一八”惨案中外国列强对中国的欺侮,这让他深刻认识到科技强国的重要。当时的清华校歌“自强,自强,行健不息须自强”的曲调,萦绕在他脑海,久久不能散去。

纪念王淦昌诞辰110周年座谈会(图片来源网络)

1934年,王淦昌在德国柏林大学取得博士学位。“中国那么落后,你回去是没有前途的。”回国之际,他婉拒导师的挽留:“科学虽然没有国界,但科学家是有祖国的!我留学的目的就是为了更好地报效我的祖国。”

作为青海高原上最年长的科学家,他不顾高血压、不惧高原反应,经常凌晨便开始工作,他身体力行教导年轻人,到艰苦的地方去实现人生价值,在必要时为国家做出牺牲。

王淦昌故居

王淦昌故居位于江苏省苏州市常熟市支塘镇南街44号,为清代古建筑,是王淦昌青年时期居住之地,总占地面积约1071平方米。故居内设王淦昌事迹陈列馆、王淦昌青少年核科普馆、科学家精神教育、科普回廊以及王淦昌先生各个时期的重要照片及实物、文物复制品等六大展区主题展览。门匾“王淦昌故居”是诺贝尔物理学奖获得者李政道先生亲笔。

王淦昌故居(图片来源网络)

故居常年免费向社会公众开放,每年接待全国各地约400多个团队,累计有15万余名游客前来参观学习。先后获评九三学社全国传统教育基地、全国科学家精神教育基地、全国核科普教育基地、江苏省科普教育基地、江苏省科学家精神教育基地、九三学社江苏省委思想教育基地、江苏省文物保护单位等。“王淦昌故居”已成为开展爱国主义教育、弘扬科学家精神、践行社会主义核心价值观的重要阵地。(光明日报全媒体记者 张晓华 通讯员 杨顺玺)