点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

湖北武汉南湖狮子山脚的华中农业大学,这里的同学们曾有一个共同的愿望,就是吃到校长的橘子,还有同学以吃到了校长的橘子为荣……

在某平台上甚至有同学发起了:“你在华中农业大学的遗憾”有哪些的话题。没想到留言的同学们纷纷表示,最遗憾的是自己没“偷”过校长的橘子……

这位校长和他的橘子有什么“魔法”,让一届届学生念念不忘?

这位被同学们亲切地称为“邓布利多”院士的人,正是华中农业大学前校长、中国工程院副院长邓秀新。(*注:邓布利多是小说及电影《哈利波特》中霍格沃茨魔法学校的校长,在书中,他被评价为世界上最伟大的魔法师)

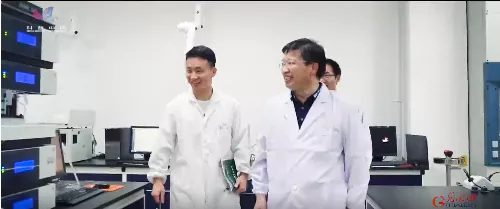

左:邓布利多 右:邓秀新(竟然还有点莫名的相似是怎么回事?)作为新中国首位果树学博士,邓秀新使中国由脐橙进口国变成出口国,是使我国柑橘事业跨入世界先进行列的领军人。“后皇嘉树,橘徕服兮。受命不迁,生南国兮。”2000多年前,诗人屈原写下《橘颂》,世代流传。中国作为柑橘的原产地之一,距今有着4000多年的栽培历史。然而直到1997年时,我国的柑橘产量并不多,全年不到1000万吨,却仍然经常滞销。这背后的原因,是当时的国产柑橘的成熟期集中,上市时间主要在9-12月之间。如今,每年元旦,南方爽口的椪柑行销全国。春节前后,砂糖橘、秭归脐橙、春甜橘上市。5月,夏橙进入采收季。7月,云南玉溪的橘子上市,紧接着,琯溪蜜柚成熟。蜜柚尚未下市,江西、广西的蜜橘开始抢滩九月的水果市场。国庆来临,湖北的蜜橘来了。等到11月,赣州脐橙、南丰蜜橘开始热销……一年四季,国产鲜食柑橘不断档。这背后,是邓秀新团队的不懈努力。他们用科技的力量和科研精神,谱写出一篇现实版“新橘颂”。今天,我们就一起来了解这位“柑橘院士”的故事。

1.5元助学金温暖了他整个少年时光湖南宜章素有“楚粤孔道”之称。1961年,邓秀新就出生在当地一个偏远的小山村。4岁那年,邓秀新父亲病故,整个家庭失去了唯一的顶梁柱。迫于生计,哥哥姐姐们辍学回家,把读书的机会留给了年幼的邓秀新。“是哥哥姐姐的坚持成就了我”。追忆往昔时,邓秀新院士时常这样感慨道。从小天资聪颖的邓秀新,上小学时,就崭露出他的才华,也让班主任刘老师注意到了这个个子小小的小男生。偶然间,刘老师听闻邓秀新家庭贫困的情况后,便立马动身翻山越岭跑到他家做调查。并帮他争取到每年1.5元的助学金。

对于邓秀新来说,这1.5元是他一年的学费,帮助这个贫困的家庭解决了一大难题,

也温暖了邓秀新的少年时光……艰苦的成长岁月赋予他坚韧的品格对于邓秀新而言,恩师不仅是一个温暖了他整个少年时光的存在也是改变了他命运的存在。当时,初中升高中是不需要考试的,由学校老师到农村大队支部开会征求支部的意见。“邓秀新这个孩子成绩非常好,必须去!如果不推荐太可惜。”如果不是刘老师在支部大会上的这一嗓子,或许就没有如今的“柑橘院士”。在刘老师的争取之下,邓秀新来到了离家30多里地的宜章四中,开始了他来之不易的高中生活。为了凑齐上高中的学费,邓秀新和姐姐一起上山采摘野生枇杷叶。妈妈负责切成条状并晒干,然后由邓秀新挑到隔壁的省份去卖。挑着两个麻袋,来回160里山路,邓秀新足足走了3天,这一趟他挣到了8元钱。这一次出门挣钱的经历,让邓秀新至今都难以忘怀。邓秀新院士的成长岁月为他打上了艰苦的烙印,也赋予了他坚韧的品格。1977年8月的一天,16岁的邓秀新得知:“国家可能要恢复高考了”。知道这一消息后的邓秀新激动不已,便开始集中精力复习,他和同学找到学校的一间空房,在一个月的复习时间里,两人挤在一张床板上,共同走过艰苦岁月。后来,邓秀新考上了湖南农学院。80年代初,邓秀新从湖南农学院本科毕业后考入华中农业大学研究生,邓秀新与柑橘开始了一辈子的“情缘”。那时,邓秀新就有一个很朴实的愿望:要使我国也能像美国一样,一年四季都有新鲜柑橘。

打响柑橘保卫战带领柑橘产业转身逆袭我国柑橘的产量和面积排在世界第一,但是我们的研究水平和育种技术等方面还不能达到领跑的水平。1978年我国的柑橘产量只有40万吨,当时日本是480万吨,产量是我们的十几倍。

2001年,在中国加入WTO那一年,美国的柑橘在大连上市了,加州虎视眈眈想把它的新奇士脐橙卖到中国来。但在当时,我国的柑橘产业面临着很多问题:总产量比较小、没有形成商品化的生产基地、供应链上还有短板等等一旦加入WTO,中国的柑橘产业就面临着被完全击垮的可能!为了发展柑橘产业抵抗冲击,邓秀新带领团队打响了一场“国产柑橘保卫战”!

这些年来,邓秀新带领团队,让不可能变为现实,使我国脐橙由进口国变成出口国。从国外的品种引进到品种培育,到新栽培模式的创新,到产后处理,再到市场营销,邓秀新团队的研究覆盖了整个产业链,支撑了整个柑橘产业体系。目前,我国柑橘年产量居世界第一,我们的市场稳稳地掌握在了自己手上!

在研究方面,邓秀新在硕士期间攻克“柑橘愈伤组织染色体变异研究”课题,博士期间攻克柑橘原生质体培养及植株再生技术,使我国继以色列和日本之后,成为世界上第三个获得柑橘原生质体再生植株的国家。

为什么现在吃的大部分柑橘都没有籽了?这其中也有邓秀新及其团队的贡献。在邓秀新的主持下,中国首次建立起柑橘原生质体分离、细胞融合、培养及再生技术体系,揭秘了“甜橙基因组”。2007年12月,在出任华中农业大学校长半年后,46岁的邓秀新摘得我国科技领域的荣誉桂冠,成为当时最年轻的两院院士。

他说:“这是一份甜蜜的事业”邓秀新院士的微信名字叫做木甘木吉,也就是柑桔(柑橘)的意思!这足以说明邓院士的柑橘情结……而谈到为什么选择这一专业时,他说:“我读大学的时候是园艺系果树专业,当时我也不太了解什么叫果树专业,当时也是朦朦胧胧学这个东西,后来我自己做研究,发现了柑橘确实有很多问题值得研究,到很多地方去出差,看到了柑橘树种得好的地方很挣钱。1981年、1982年的时候,种一亩柑橘相当于工人两年的工资,我就想农民如果种柑橘就可以致富,那我要继续研究这个技术,从事这项事业能够为国家做点事,也是这个时候我热爱上了这份事业!”

每每谈到种柑橘时,邓秀新院士的脸上总是带着微笑。或许正如他所说:“这是一份甜蜜的事业!”从懵懂的乡野少年到“柑橘院士”,邓秀新初心不改,几十年如一日奔波在基层,我国绝大多数种植柑橘的地方都留下了他的足迹。他支撑赣南地区柑橘发展,使其种橙面积世界第一,他指导培育的“赣南脐橙”远销31个国家和地区,他为重庆奉节脐橙“一棵树养30万人”的奇迹洒下汗水。因此,有果农亲切地称他为“农民的财神”。

“帮助农民时,不要讲技术上可行,要经济上可行。”邓秀新说。2020年疫情,湖北秭归的脐橙滞销,邓秀新走进某直播平台的直播间当起了带货主播,那一场直播125万人围观,6万斤脐橙当场售罄。

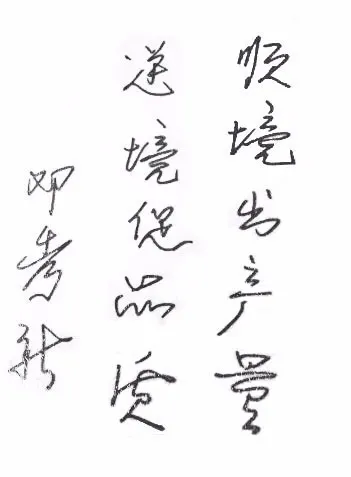

“顺境出产量,逆境促品质。”这是邓秀新院士在2018年华中农业大学的毕业典礼上说的一句话。

邓秀新院士题字

对于邓秀新院士而言,这不仅是他这一辈子研究柑橘的心得体会,更是想告诉他的学生们:不仅仅是水果,延伸到生物和所有的生命都有这样共同的规律。当你碰到困难的时候,就是快出彩了。

而这句话,也像是邓秀新院士的写照,经历了各种逆境,“柑橘院士”最终谱写出现实版“新橘颂”。

“繁星追梦”系列视频栏目题字:丁仲礼

出品人:杨谷

总监制:宋乐永

总策划:战钊宋雅娟

记者:宋雅娟张佳兴

编导:张佳兴宋雅娟

统筹:黎青山 张燕 金振娅

摄像:李锦刘贤武

视频制作:光明网科普事业部

鸣谢:中国工程院

联合出品:中国科学技术协会光明网