点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

大禹治水的故事在中国家喻户晓,“三过家门而不入”的举动更是为民众所津津乐道。在史书记载中,治水有功、德高望重的大禹成为部落领袖,并成立了夏朝。夏朝是中国古代文献中记载最早的王朝,但这一久远的民族记忆,因时光的流逝而变得略显模糊。

夏朝是否是古人臆测出来的朝代?“大禹治水”是美好传说还是确有其事,相关争议一直存在。但河南偃师二里头遗址的发现揭开了古老“夏都”的神秘面纱,如今二里头遗址为夏朝中晚期都城遗存已逐渐成为学界共识。这个遗址到底有何特殊之处?它对佐证夏朝存在有何帮助,又是为何被认定为夏朝都城的?中新网记者采访考古领队,带您走进二里头遗址考古“第一现场”。

二里头遗址宫城西墙和8号基址。中国社会科学院考古研究所二里头工作队供图

夏朝是否真实存在?

夏朝是中国历史文献中记载的第一个世袭制王朝。《诗经》《左传》《尚书》等众多先秦典籍均提及夏朝。西汉司马迁在中国最早的通史巨著《史记》中也清晰记载了夏商周三朝更替的历史。

但20世纪初,一批受西方现代治学方法影响的知识分子,搅动了以“信古”为主流的中国学界的一潭死水。“大禹治水”等故事在这股“疑古思潮”中被古史辨学派归为传说。

为了证实夏朝的存在,不让中华数千年历史成为“无源之水、无本之木”,1959年4月,71岁高龄的史学家徐旭生从北京出发,前往河南、山西一带寻找“夏墟”。那时条件异常艰苦,徐旭生团队下了火车换马车,有时还得骑上小毛驴赶路,吃的是红薯面黑窝窝头。在豫西密集考察一个月后,徐旭生团队发现20余处遗址,这其中,最为重要的发现是位于偃师二里头村的遗址。

随着考古发掘的推进,这个沉睡3000多年的都城遗址带给外界无尽的惊喜,并成为揭开古老文明的“无字天书”。时至今日,二里头遗址实证为中国最早王朝——夏朝中晚期都城遗存已成为学界的普遍共识。

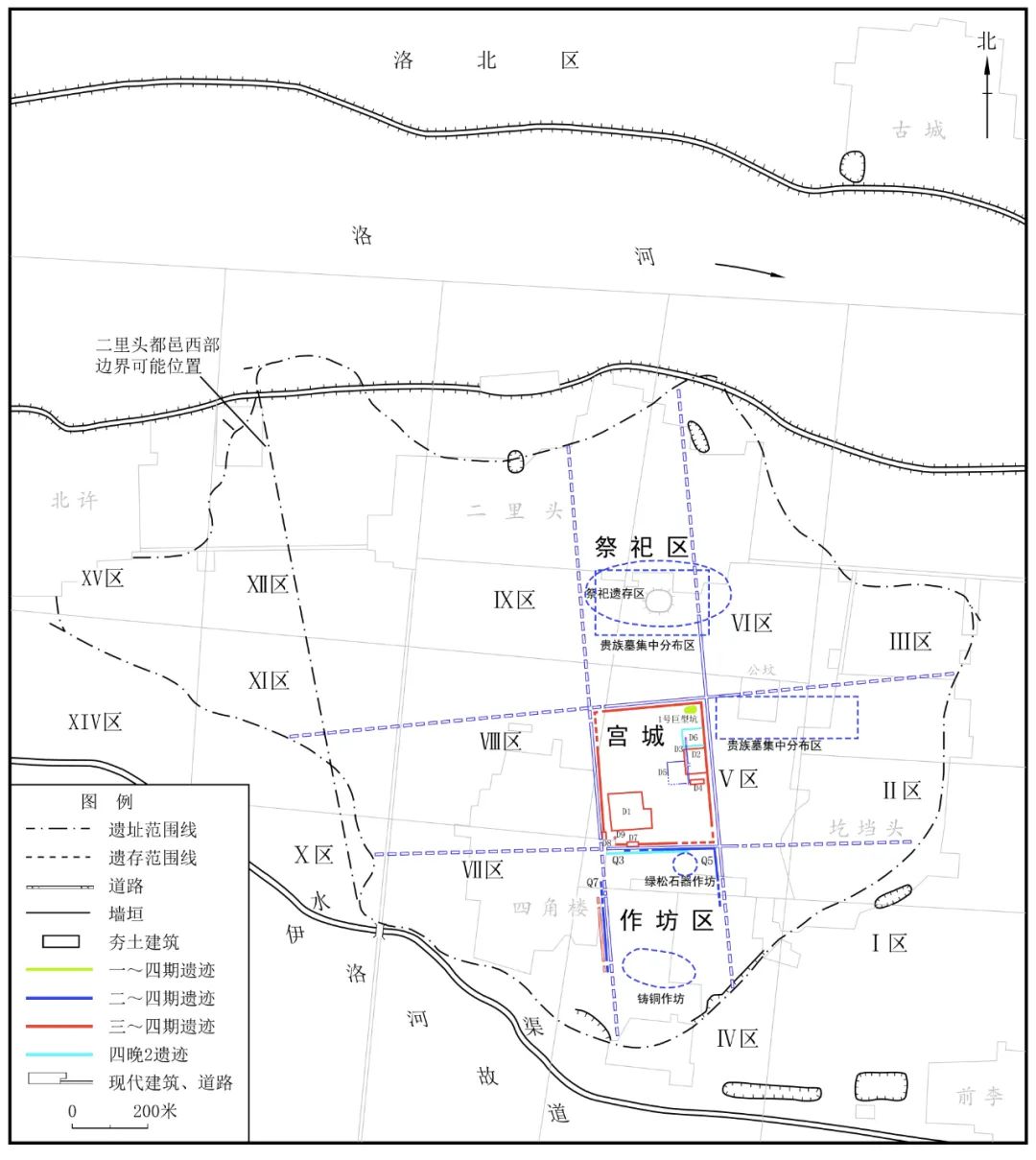

二里头遗址平面示意图。中国社会科学院考古研究所二里头工作队供图

但关于夏朝是否真实存在的争议至今没有停止,而能够直接证明古代文明存在的证据正是文字记载。20世纪初,民国大师王国维成功释读了甲骨文,证明《史记·殷本纪》记载的商朝事迹为信史;1928年开始的对安阳殷墟的发掘,确认该地为商朝晚期都城,从而在考古学上确立了殷商文明。外界认为,夏朝如要“自证”存在,恐怕也得依靠甲骨文等直接文字材料作为佐证。

此前,中国社会科学院考古研究所研究员、二里头工作队队长许宏也曾撰文称,中国上古时期考古学的发现虽层出不穷,研究不断深入,但却未能“更新”或深化当年的认识,关键即在于直接文字材料的缺失。

二里头为何姓“夏”?

尽管夏朝是否存在仍有争议,但这并不影响二里头遗址在中国考古界声名显赫。“昔三代之居,皆在河、洛之间”。从地理上看,处于伊、洛河之间高地之上的二里头村,几乎是中原地区最普通的村庄。

这座村庄有何特别之处?二里头究竟姓“夏”还是姓“商”?中国社会科学院考古研究所二里头工作队领队赵海涛在接受中新网采访时表示:“二里头遗址被发现的头20多年里,学界普遍将其认定为商都。直到1970年代后期,北京大学邹衡教授提出‘二里头遗址为夏都’说后,近三四十年才逐渐达成共识。”

二里头遗址5号基址发掘现场。中国社会科学院考古研究所二里头工作队供图

赵海涛介绍道,之所以判定二里头遗址为夏都,主要出于三方面的科学考量。首先是通过考古地层学、类型学来判定二里头所处的相对年代,它处在龙山文化和商朝文化之间。其次是通过碳14年代测定法,测定二里头遗址至今3800到3500多年之间,年代跟史书记载的夏朝中晚期比较吻合。此外,二里头遗址所处位置是河南省西部,这也符合史书记载的夏朝主要活动区域。

“更为重要的是二里头遗址出现了一系列王朝气象的内涵。”赵海涛说,二里头文化以其高度辉煌的王朝气象、高度发达的控制网络和统治文明,成为距今3800-3500年前后东亚地区最早的核心文化、广域王权国家,并率先进入王朝文明阶段。在此过程中,中原腹地形成了以二里头都城为中心的金字塔式聚落整体结构和众星捧月式的聚落空间分布格局。

随着中华文明探源工程和“夏商周断代工程”的开展,通过碳14测年、文献记载、考古地层学等方面的综合研究,二里头文化主体部分为夏文化已被大多数人所接受。

历经62年的考古挖掘,人们惊奇地发现,这个看起来并无二致的小村落,却是打开夏王朝历史大门的一把“钥匙”。

二里头遗址出土青铜礼器。中国社会科学院考古研究所二里头工作队供图

“中国龙”惊艳出土

在二里头遗址众多文物中,近年来最令人兴奋的无疑是2002年出土、被誉为“中国龙”的绿松石龙形器。

二里头遗址绿松石龙形器。中国社会科学院考古研究所二里头工作队供图

那年初春,二里头工作队正按部就班进行作业,突然,一个绿色青铜铃露出土层。沿着青铜铃的线索,考古队发现周边有许多散落的绿松石碎片,越往下清理,绿松石片越多,且呈现出一定规律性。为保存原貌,考古队决定将有绿松石器的范围整体套箱起取,运回北京的考古实验室。

历经数月精细的清理提取,一条栩栩如生的“蛟龙”映入眼帘。这是一条长近70厘米、由2000余片绿松石组成的龙形器。龙身曲伏有致,鼻眼生动传神,历经千年的岁月,依旧碧绿如洗。其制作之精、体量之大,在早期龙形象文物中十分罕见,堪称中华民族龙图腾最直接、最正统的根源。这一“超级国宝”的发现,让专家学者们惊喜万分,众人合议将其命名为“中国龙”。

“2002年绿松石龙形器运回北京、2004年清理时,我就经常去实验室现场查看。当时公开报告最早对外发表的那几张绿松石龙形器的完整照片,正是我拍的。”回忆起当年的考古过程,赵海涛喜悦之情溢于言表。他告诉记者,绿松石片原应粘在某种有机物上,但其所依托的有机物已腐朽。为了更好地保护文物,目前绿松石龙形器还保存在中国社会科学院考古研究所,有待一日将与公众见面。

“中国龙”的出土只是二里头遗址的冰山一角。中国最早的“紫禁城”、中国最早的“井”字形城市主干道网、中国最早的车辙、中国最早的青铜礼器群……在62年的考古挖掘中,二里头遗址不断刷新着“中国之最”。

二里头遗址玉礼器群。中国社会科学院考古研究所二里头工作队供图

对二里头考古所取得的成就,赵海涛不吝夸赞。他指出,二里头遗址开创了历史新纪元,中国历史从二里头文化之前万邦林立、多元竞争的邦国时代,进入到众星捧月、一枝独秀的王国时代。二里头遗址为商周王朝开启序幕、奠定基础。它和之后的商周文明一同构成了早期华夏文明主流,确立了华夏文明的基本特征。

“无字天书”仍待挖掘

从“中国龙”到中国最早的“紫禁城”,二里头遗址的考古成就惊艳世人。62年间,以首任队长赵芝荃、第二任队长郑光、现任队长许宏为代表的三代考古人在二里头坚守和发掘,让沉睡了3000多年的夏都城遗址得以重见天日。

62年来,直接参与发掘和研究工作的有上百人,赵海涛便是其中一员。从2002年到二里头遗址工作以来,赵海涛已在这里深耕近19年。三代考古人如候鸟般往返于北京和洛阳,把美好韶华奉献给了这片土地。

二里头遗址宫城东墙、东2城门与4号基址(北-南)。中国社会科学院考古研究所二里头工作队供图

事实上,田野考古条件艰苦,周期长、任务重,要潜心扎根下来并不容易。赵海涛坦言:“考古在外界看来比较有意思,但这项工作需要沉下来心来。”正是一代代考古队员的坚守,让世界得以见证“中国最早王朝”的神秘面貌。

目前二里头遗址的勘测面积约有300万平方米,三代考古人用62年仅发掘了1.6%。谈及未来中长期的挖掘计划,赵海涛称,二里头文化奠定了古代“中国”的基础,成为中华文明总进程的核心与引领者。60多年的考古发掘虽然取得了重大收获,但遗址钻探、发掘的空白点、需深入研究的课题还比较多。注重多学科参与、文化遗产保护,以社会考古学理念指导,科学、持续、按计划的考古工作依然是今后长期的重点,需要一代一代人接力奋斗。

对考古工作者而言,1.6%仅仅只是开始。二里头遗址这部“无字天书”才刚刚翻开,“中国最早王朝”的探寻之旅未完待续……(作者:郭超凯)