点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

碳星是个啥?

1869年,人们发现了第一颗碳星G77-61。与普通恒星不同,它们的大气中,碳比氧多。碳星大气中,碳与氧结合形成一氧化碳CO,多余的碳则形成C2,CN和CH等化合物。因此,与其它恒星相比,碳星光谱具有非常明显的特征,即有很强的C2,CN和CH等分子带。

图1. 想象的碳星图像(图源:网络)

在G77-61这颗星发现之前,人们一直认为碳星是处于渐近巨星支(AGB)阶段的恒星,它们大气中的碳,通过AGB阶段的第三次挖掘过程从恒星内部被“挖掘”到大气中。这种解释被称作传统的碳星产生机制,通过这种机制产生的碳星被称为“内因碳星”。

1986年,迪尔伯恩等人发现G77-61其实是一颗双星,它有一颗冷的光学不可见的白矮星伴星。天文学家认为G77-61大气中的碳,是从它的白矮星伴星吸积过来的,当时伴星还处于热脉冲(TP-AGB)阶段。这种双星理论被称为是非传统的碳星产生机制,通过这种机制产生的碳星被称为“外因碳星”。

碳星家族

1993年,基南提出了摩根-基南(MK)分类系统,他根据光谱特征将碳星分为7类,这种分类方法在后续的中/低分辨光谱的分类中得到了广泛的应用。1996年,伯恩鲍姆等人改进了MK分类系统,将碳星分为C-H、C-R、C-J、C-N和Ba星五种。

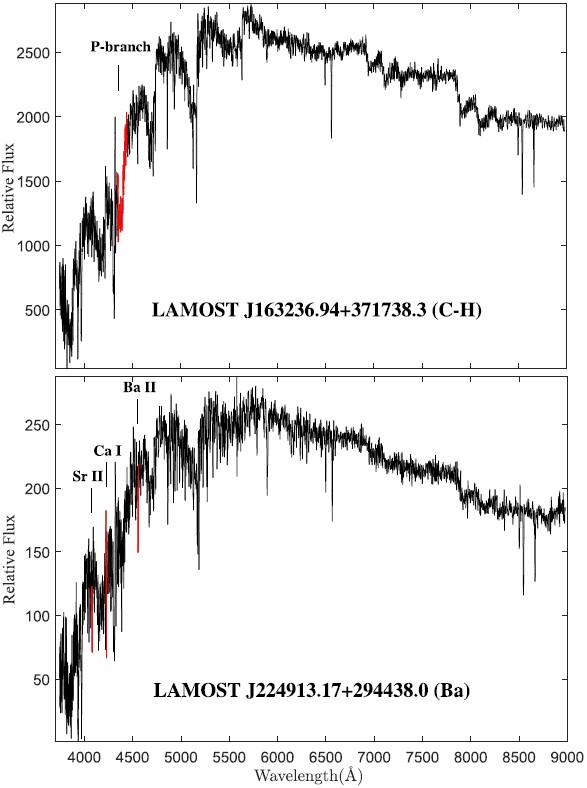

C-H星被认为是温度较高的光谱型从G到K的普通巨星,它们是星族二恒星,年老且金属元素含量低。通常来说,C-H星的运动速度较快,运动学性质显示它们位于银河系晕中。利用视向速度巡天,人们发现C-H是双星,它们有一颗致密的白矮星伴星,质量转移是它们表面大气碳增加的原因,因此C-H是“外因”碳星。在C-H星的光谱中,最显著的特征是4340 Å 附近有很强的CH分子带,如图2上图中红色部分所示。

Ba星是比德尔曼和基南于1951年首次发现,它们是一类特殊的红巨星,光谱型大致从G8到K2。在Ba星的光谱中,有很强的s-过程元素谱线,比如4554 Å和6496Å的Ba II线以及4077 Å的Sr II线,如图2的下图红色部分所示。

图2. 郭守敬望远镜LAMOST中发现的C-H星和Ba星(图源:作者)

像Ba和Sr这种比Fe重的元素,是AGB阶段恒星内部通过慢中子俘获过程(s-过程)产生的,而Ba星是还未演化到AGB阶段的红巨星,它们还无法产生这些重元素。

1980年, 麦克卢尔等人通过监测视向速度变化,发现Ba星实际上也是双星,它们大气中的碳和重元素实际上是通过质量传递从一个AGB伴星上吸积过来,因此与C-H星一样,Ba星也是“外因”碳星。

除了少量早型C-H星,C-R星是最热的碳星,它们的起源目前尚无定论。人们一直认为C-R星是银河系厚盘上的单星,但是它们比AGB阶段恒星更低的光度和更高的有效温度,使得它们大气中富裕的碳不太可能是AGB阶段第三次挖掘过程产生的。

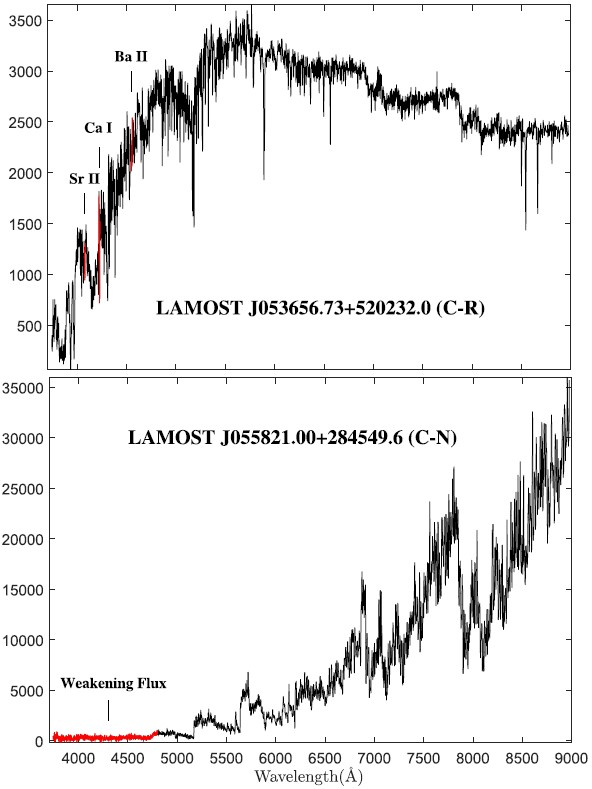

后续的研究发现,C-R星可能曾经是双星,但是主星和伴星之间的距离使得它们无法演化到巨星和AGB阶段就合并为一颗单星,合并过程中恒星内部氦闪产生的碳被混合到恒星的表面。因此,与C-H和Ba星一样,C-R星也是“外因”碳星。在C-R星的光谱中,最显著特征是有很强的CaI(4226Å)线,如图3上图中红色部分所示。

到目前为止,C-N星的起源研究的最为清楚,它们是处于AGB演化阶段的恒星,大气中的碳是AGB阶段第三次挖掘过程从恒星内部“挖掘”到表面的。因此,C-N星是“内因”碳星。在C-N星的光谱中,最大的特征是波长小于4400 Å时,流量很快衰减至消失,如图3下图红色部分所示。

图3. 郭守敬望远镜LAMOST发现的C-R星和C-N星(图源:作者)

C-J星这个名字是布依格1954年第一次提出的,与C-R类似,C-J星的确切演化阶段和性质尚不清楚。与AGB星不同,C-J星的大气中并没有表现出s-过程元素增加,因此它们很可能不是处于AGB演化阶段的“内因”碳星。

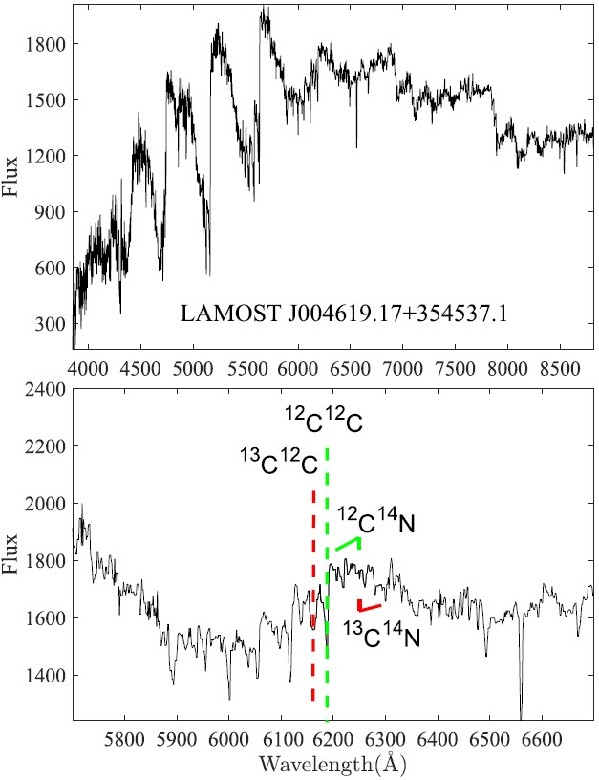

有研究显示,C-J星和C-R星大气中的碳可能产生于相同的机制,但目前尚未发现这两类星之间的联系,因此尚不能确定C-J星是否是冷却和演化后的C-R星。在C-J星的光谱中,最大的特征是有强的碳同位素分子带,如13C12C和13C14N,图4中绿色部分展示了两个碳同位素分子带的位置。

图4. 郭守敬望远镜LAMOST发现的C-J星(图源:作者)

未来可期

银河系数以千亿计的恒星中,碳星是非常稀少且重要的研究对象,它们可以用来研究元素核合成过程、银河系化学演化过程以及确定星团或矮星系的距离等。

从上世纪70年代到2000年初,受光谱观测能力所限,天文学家历经约30年才发现6000多颗碳星。那个年代,大规模光谱巡天尚未开展,短时间内获得大量光谱数据较为困难。不过,彼时人们可以同时对很多目标进行“拍照”观测(即测光观测),测光数据量更大且相对更容易获得。因此,人们首先使用“拍照”数据(即测光数据)初步筛选出碳星候选体,然后对它们进行后续光谱观测以证认碳星。

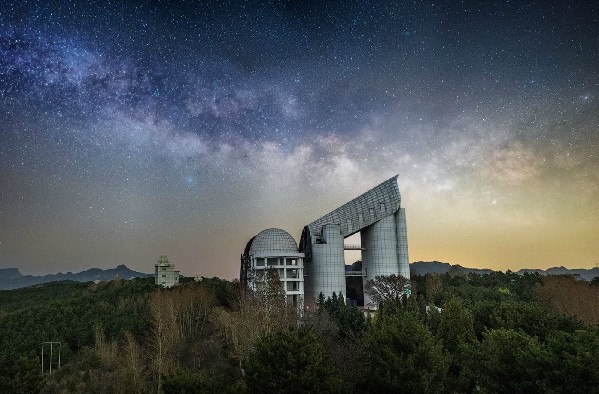

郭守敬望远镜(LAMOST),坐落于燕山深处的承德市兴隆县,是我国天文学家自主研发的大规模光谱巡天望远镜。它能够同时观测4000个目标,是目前世界上光谱获取率最高的望远镜。到目前为止,LAMOST已获得超过1000万恒星的光谱数据。

图5:位于河北省兴隆县的郭守敬望远镜LAMOST(图源:于海童)

国内研究人员曾利用LAMOST四年的观测数据发现约3000颗碳星,据此推算,使用LAMOST数据,8年左右就能完成前人30年才能完成的碳星搜寻工作,将碳星样本积累的时间大约缩短至原来的四分之一,为后续深入的研究节约了时间,并大幅度推动相关领域的研究进展。

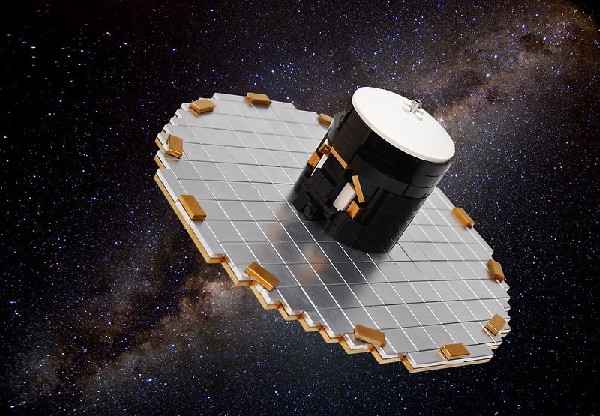

目前,大规模天体测量巡天(测量天体距离和位置等)和时域巡天(研究天体如何随时间变化)都已展开,比如欧洲航天局的Gaia卫星和美国国家航空局的TESS望远镜。未来,LAMOST与这些巡天数据的结合,将帮助天文学家对碳星展开更全面而细致的研究,例如每种碳星的星族、运动学、光变性质甚至起源等。

图6. 欧洲航天局的盖亚空间望远镜(GAIA)(图源:网络)

与前辈天文学家相比,我们正身处天文观测技术和设备快速发展的时代,同时也迎来了天文学蓬勃发展的历史阶段。值此重要时刻,笔者深感,吾辈唯有更加努力地工作,才能在历史的潮流中蹚出属于中国天文学发展的道路。

最后,感谢这个伟大的时代,也致敬每一个正在奋斗的我们,愿中国天文学事业更上一层楼!

作者简介:李荫碧,中国科学院国家天文台副研究员,主要从事碳星、高速星及海量光谱分析等领域研究。

文稿编辑:赵宇豪