点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

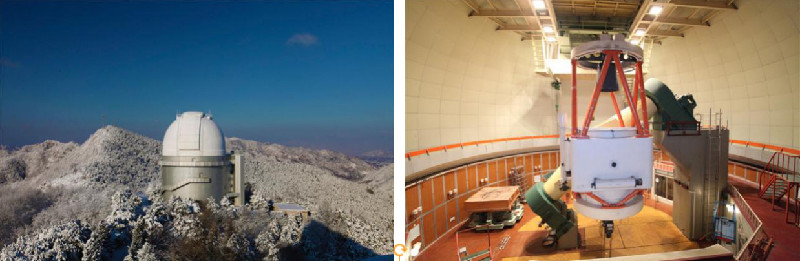

一说起天文台,可能大家的第一反应就是望远镜,脑海里出现的画面极有可能是像图1左边的圆顶。但实际上,真正的望远镜却藏身在其中。比如图1右侧的我国自制最大通用光学红外望远镜——2.16米望远镜(白色的立方体和橙色支架支撑的部分)就比它置身于其中的圆顶要小的多。今天我们就来聊聊把望远镜罩在其中的“巨无霸”——望远镜的圆顶。

图1. 兴隆观测站,雪中的2.16米望远镜圆顶(左)以及圆顶当中的2.16米望远镜(右)。图片源自:http://www.bao.ac.cn/gcsb/201707/t20170712_4832310.html

望远镜舒适的“家”

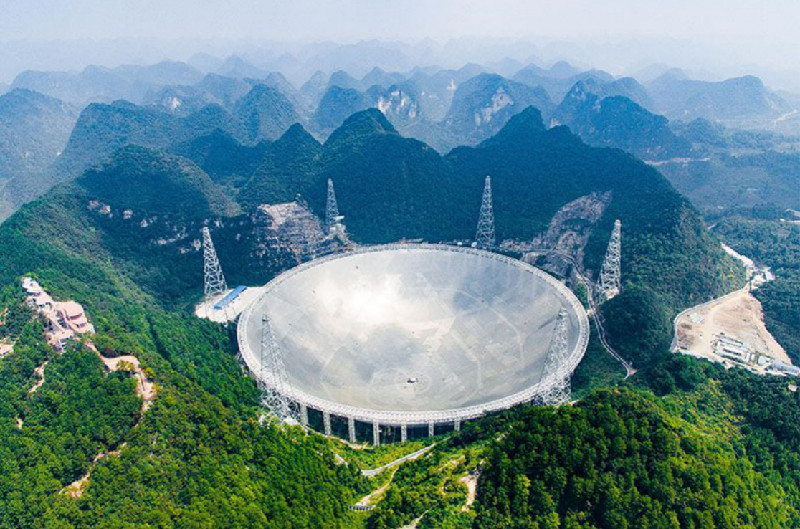

望远镜圆顶最重要、最基本的作用,就是为望远镜提供一个可以安稳存放的“家”。昂贵的光学望远镜基本可以认为是一个超大号版的单反相机的长焦镜头。这样的长焦镜头非常娇贵,风沙雨雪都会对它的使用寿命和观测性能产生极大的影响。也正因为如此,不同于普遍露天的射电波段“大锅”,在建设光学红外望远镜时,基本都需要同时考虑建造相应的圆顶和其外围结构,把望远镜安装于其中。

图2. 500米口径射电望远镜FAST。射电波段望远镜普遍不需要圆顶保护。图片源自:https://www.nature.com/articles/d41586-018-07690-6

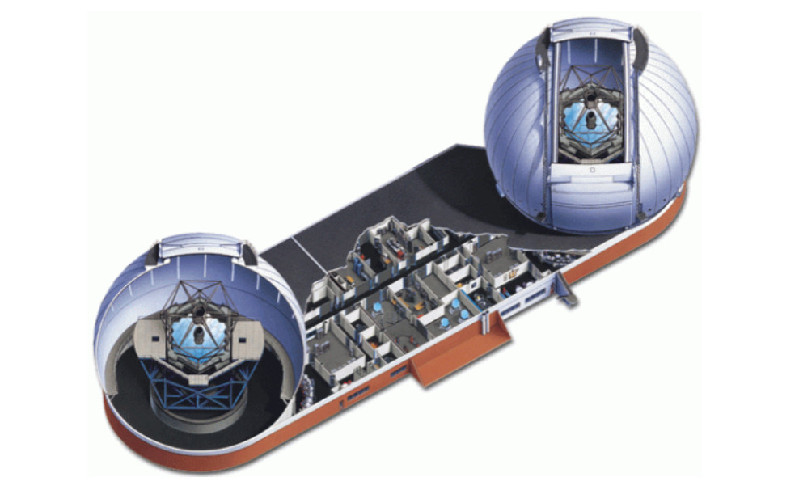

不仅如此,为了让望远镜能够在圆顶中住得舒舒服服,圆顶内的空间也要足够。而且,为了天文学家能够方便观测以及维护望远镜,还需要在圆顶和外围结构中设置观测室、光学实验室、小型机加工车间、镀膜间等配套设施。尤其是现代大口径光学红外望远镜,望远镜和科学仪器构成的整个系统本身就极为复杂,在圆顶及外围结构中就需要额外设置相应的安装、维护工作区(如图3),这就使得整个圆顶尽管外面看上去很大,但里面空间其实很紧张,只有合理安排才能保证望远镜高效运行。

图3. 两台10米口径的凯克望远镜圆顶及外围结构剖视图,可以看到在外围结构中设置了很多不同功用的区域。

打开天空的窗

既然望远镜身处圆顶之中,圆顶就不能影响望远镜对天体的观测。由于被观测的天体有可能出现在天空的任意位置,望远镜需要转到对应方向,圆顶也要保证能够在相应的位置不存在遮挡。

要实现这一点,最简单的方式就是采用蚌式、篷布式或者平移式的圆顶(平移式圆顶更多见的是平顶形式)。这种圆顶在打开之后会将望远镜完全暴露于外界环境之中,它对于小口径望远镜比较方便,而且开合简单,甚至于往往采用手动开合的方式,所以经常会被应用在私人天文台,或者像兴隆观测站这样对外科普用的小型公共天文台上。当然,也有特例的情况,比如国内最大的光学红外望远镜LAMOST,它的主镜所采用的圆顶就是半球从中间分成两半,向两边平推的平移式圆顶。

图4. 左图为平顶式的平移式圆顶(LAMOST首镜采用的是半球形平移式圆顶)。右图为非常高级的蚌式圆顶,甚大望远镜阵的辅助望远镜(AT),像贝壳一样像两边打开收起。

但对于大口径望远镜,采用这种开合方式就不再实际,一方面由于望远镜大了,圆顶也会很大,整个圆顶的完全开合对于驱动电机来说是个极大的挑战,同时占地面积也会增加,非常不经济。另一方面,当出现气象突变的情况时,这种开合方式比较慢,不足以应对突发情况。而且,这样的圆顶也难以对圆顶内部的环境进行控制,所以大口径望远镜通常采用的是开窗半球形圆顶。

这里所说的窗,就是为望远镜能够透过圆顶看到天空所设置的方向可变化的窗。为了实现这一目的,圆顶要能够随着望远镜一起转。这种转动包括东南西北这样方向的变化,也包括从水平面到天顶(观测者头顶正上方)不同高度角的变化。只要圆顶的天窗能够实现方向和高度的连续变化,而且速度能够跟上天体的运动速度,那么这个圆顶就可以满足观测要求。

一般来说,这样的圆顶是通过整个圆顶在混凝土基座上的轨道旋转来实现方向性的要求的,而高度上则是通过将天窗开成一个足够长的狭缝,来保证当望远镜指向这个狭缝后,不会在各个高度产生遮挡而实现的。比如图5中,圆顶中的欧洲甚大望远镜(VLT)两扇滑动门打开后产生狭缝,望远镜可以在不同高度进行观测,同时基座上方的圆顶会与望远镜联动,实现方向上的调节。

图5. 欧洲甚大望远镜及其圆顶。左图为望远镜圆顶外部,右图为圆顶内部,可以看到圆顶的狭缝天窗与望远镜的关系,右侧图中还可以清楚看到挡在望远镜前下方圆顶上的可调节风挡(wind screen)。

会呼吸的“金钟罩”

对于光学红外望远镜而言,空气所产生的湍流现象不光会使星光产生畸变,同时还有可能在经过望远镜镜面时使镜面产生震动,这都会使望远镜成像质量严重下降。我们知道湍流主要是由于温差带来的。当夜晚来临,环境温度下降的时候,被日晒了一天的圆顶内部很有可能温度与室外存在温差,因此在圆顶内温度下降到室外温度之前的很长一段时间,都会在狭缝天窗附近产生强烈的湍流。

为此,圆顶必须采用多种方式保证圆顶内部环境与夜间观测时环境一致。这些方式就包括了比较明显的,比如圆顶外面所涂的漆的颜色,圆顶内部即使在白天也能让人冻的瑟瑟发抖的较低的温度;不那么明显的,比如圆顶覆皮内的绝热材料、圆顶内部湿度的控制等等。但即使对圆顶内部温度进行了控制,往往还是会出现湍流,这时就需要对气流进行控制,这也就是为什么在大部分较新的望远镜圆顶上,我们除了会看到狭缝天窗,还会看到其他窗户的原因。通过控制这些不同位置的窗户的开合程度,就能在一定程度上减弱通过望远镜镜面间气流的湍流程度,改善望远镜的成像质量。

图6. 下一代三十米级望远镜TMT。除了中间的圆形狭缝天窗是用于观测的,圆顶上所有其他的窗户均用于调控圆顶内部气流。

如何设计望远镜的圆顶是一门学问,尤其是当望远镜越建越大,圆顶也会变得又大又重,如何实现其有效可靠地开合、旋转、控制,还要能够配合望远镜实现优质观测,需要倚赖各个学科成熟可靠的先进技术。随着我国拟建的中大口径望远镜项目越来越多,可以期待将会有越来越多的人才加入到项目合作当中来。

作者简介:冯麓,国家天文台CTMT团组,副研究员。主要研究方向为自适应光学技术、激光导星技术、大口径望远镜选址相关内容等。