点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

参宿四是一颗处于猎户座的红超巨星,也是冬季夜空中最亮的恒星之一。这两天,关于参宿四发生了一件奇怪的事儿,它的亮度变得让人捉摸不定,这意味着什么呢?

公元1054年7月4日,清晨的东方,天空中突然出现了一颗非常耀眼的“客星”。那颗客星甚为壮观,按照《宋会要》等古籍的记载,在最初的二十多天里,它不仅白天可见(根据现有推断,视亮度可能达到了-7到-4.5等),晚上更是耀眼。尽管在此之后亮度变暗,仍然持续了近两年的时间。

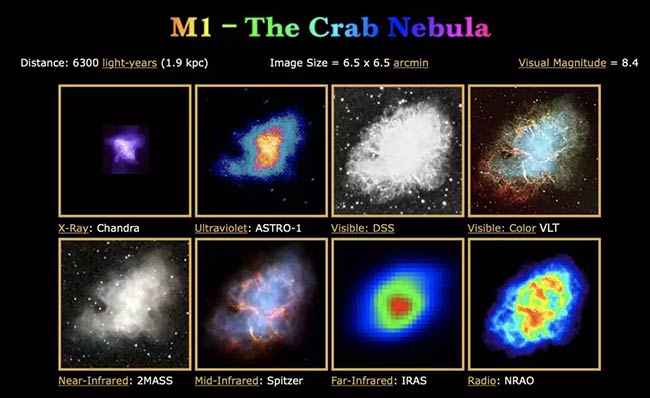

在中国古代,客星可能表示彗星或者超新星爆发,前者又常常带有不祥之意,因此这颗客星的出现想必也曾引起不小的恐慌。如今,天文学的进步,让我们对古代的很多天象记录有了更为合理和科学的认识。最近的一百多年间,通过大型的天文观测设备,天文学家对这块区域进行了重新观测,确认了1000多年前的那颗客星其实是一次超新星爆发。在它的中心产生了一颗脉冲星,外部形成了一块非常漂亮的星云,因为形似螃蟹,因此被命名为“蟹状星云”。

图1:不同波段下的蟹状星云图(从左向右,从上往下顺序:x射线、紫外、可见光(黑白)、可见光(彩色)、近红外、中红外、远红外、射电) 版权:NASA

在此以后,又有几颗肉眼可见的超新星被记录下来。最近的一次银河系内肉眼可见的超新星是爆发于1605年的开普勒超新星,那是在望远镜发明前四年。在历史记录中,总共只有8颗肉眼可见的超新星,数目非常稀少。不过借助强大的天文望远镜,在计算机的辅助下,现在我们可以很容易地找到宇宙中距离我们十分遥远而暗弱的超新星爆发事件。然而,像1054年那样明亮的超新星爆发现象,却从未再次出现过。

不过,不少人猜测参宿四(英文Betelgeuse)很可能就是下一颗,而且很快就会爆发。

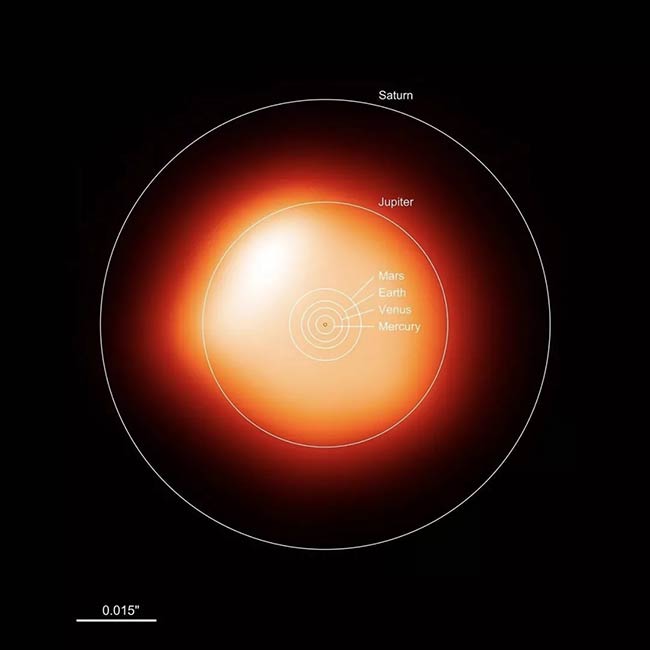

参宿四是位于猎户座的一颗红超巨星(red supergiant),它是冬季夜空中最亮的恒星之一(全天夜空最亮恒星排名通常为第11),通过肉眼很容易看到。它和大犬座的天狼星、小犬座的南河三一起,构成了著名的冬季大三角。参宿四的质量大约是太阳的12倍,如果把它放在太阳的位置,它的外缘将延伸到火星轨道之外,甚至可以达到木星附近。它比太阳更重,所以一方面它拥有更多的燃料,比太阳更加明亮;另一方面因为消耗燃料的速度过快,它的寿命也更短。太阳的寿命约为100亿年,如今即将过半。而参宿四的寿命约是1000万年,观测表明它很可能已经走到生命的尽头。

图2:参宿四大小和太阳系大小比较图 版权:ALMA

自从2019年10月起,参宿四的亮度变化非常奇怪。天文学家们先是观察到它的亮度急剧持续变暗,达到了近一个世纪以来最弱时刻(视亮度从0.5降到了1.5,使得全天最亮排名掉出前20),而在最近几日又突然变亮(考虑到测量误差,关于变亮还有待进一步确认),这让大家猜测:会不会是参宿四爆炸的时刻即将到来?一些人猜测这颗星很可能即将发生超新星爆发,甚至有人说这颗星其实已经爆炸,只是因为距离遥远,光需要几百年的时间才能传到地球,所以我们尚未看到。这些说法引发了全球天文爱好者和大众的高度关注。

对于恒星变亮变暗这种现象的产生原因,仍然有不同的争论。一种可能的原因是参宿四内部的物质在受热时产生对流,使得恒星表面上出现热斑。一些热斑会被喷射到太空中,在恒星表面留下相对较冷和较暗的区域,从而让它看起来好像变暗了。不过对于红超巨星参宿四而言,本身就存在着一个准周期性的亮度变化,所以一些天文学家认为,最近所观测到的亮度变化就是这颗恒星内部很自然的周期性变化所致。在之前参宿四亮度下降的时候就预言了它将再次变亮,因此此次的亮度变化可能与超新星爆发没有关系。

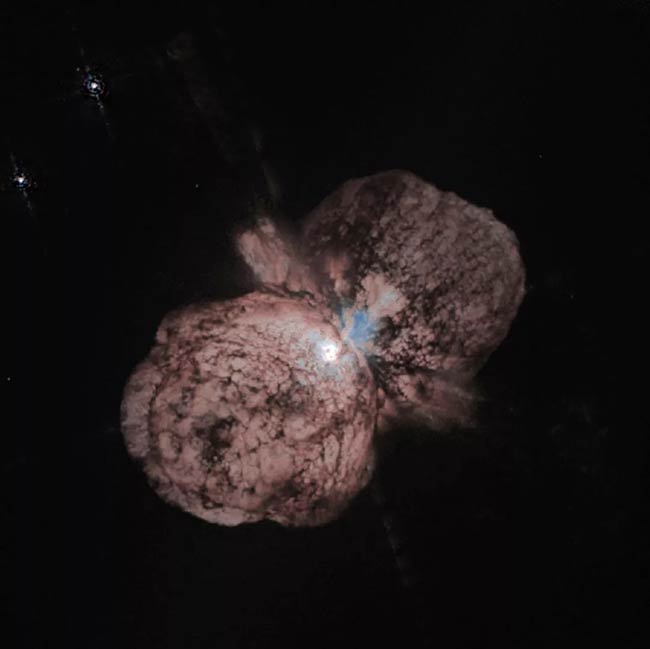

其实,除了参宿四的亮度变化之外,天文学家之前观测很多其它恒星亮度的变化。最为著名的就是海山二(Eta Carinae)系统的亮度变化。它是一个距离地球大约7500光年的双星系统,其中包含一个起初质量为150到250太阳质量的高光度蓝变星(Luminous blue variable),而且已经向周围抛射了30倍的太阳质量物质。

图3:哈勃望远镜观测到的海山二 版权:NASA/HST

另外一颗是30倍太阳质量的沃尔夫-拉叶(Wolf-Rayet )星。起初它是一个4等星的系统,1837年时,这个系统突然变亮,亮度甚至超过了参宿七(Rigel),其中的蓝变星开始了所谓的“大喷发”(Great Eruption)时期,在1843年的3月11日到14日之间,这颗恒星一度成为全天仅次于天狼星的第二亮恒星,随后它一直变暗,直到1856年暗到肉眼再也看不到了。在此之后,又分别在1892年和1940年有两次小爆发,一度使得恒星又肉眼可见。估计其中的高光度蓝变星会在估计在1000年之内会爆炸产生超新星。因为这个恒星的质量极大,而且它在一个双星系统当中,有诸多因素会影响最终产生的亮度。根据现有理论,有可能会产生超亮超新星,也可能产生比一般更暗一些的超新星。

图4:超新星爆发示意动画图 来源:网络

就参宿四而言,按照现有研究可以肯定的是,参宿四在未来很快就注定会成为一颗超新星。但是用天文术语来说,“很快”可能意味着从今天到10万年后的任何时间。大家可能会感到疑惑,现代科学理论已经如此精确,为何天文学家仍然不能准确预测恒星爆发的时间?这是因为恒星内部的结构非常复杂,存在诸多的不确定性。事实上,一颗大质量恒星如何在它生命末期演变为超新星爆发,是困惑了天文学家很久的难题。尽管最近一些年取得了相当多的进展,但依旧还是存在太多不能准确回答的问题。就像一些天文学家所说,参宿四究竟什么时候成为超新星爆发,谁又能准确预测呢。

当参宿四这样的大质量恒星耗尽燃料时,维持其核心发光的核反应就会停止。它将没有足够的辐射来抵抗重力,导致核心坍缩,形成一颗致密的中子星。此时外部气体坍缩下落过程中产生的冲击波会将整个恒星摧毁,成为一颗非常耀眼的超新星。这颗恒星爆发时候所产生的绝对亮度,会比银河系中其它所有恒星产生的亮度总和还要大。

如果参宿四真的爆炸,普通大众会看到何种景象呢?那将是极其壮观的,足以让你大饱眼福。它的亮度甚至会超过当年的1054超新星(相比较而言,参宿四距离我们700光年,而蟹状星云距离我们6500光年),在连续几个星期内,不仅白天能够看到,晚上的时候甚至会比满月还亮一点(满月平均视星等为-12.74,此超新星爆发的视星等可达-12.4)。

不过你也不用过分担心,即使参宿四发生超新星爆发,也不会伤害到地球。根据天文学家的估算,参宿四的爆炸不会破坏地球大气层,因为它的质量不够大,还不足以产生很强的伽马辐射(比如伽玛射线暴)。参宿四距离地球700光年,尽管在宇宙尺度上并不遥远,但对地球而言也已经足够遥远了,所以不足以造成任何破坏。

更重要的是,从天文研究的尺度来看,参宿四距离我们很近,这将为天文学家提供极好的科学研究机会,就像当年的1987A超新星一样。1987年2月23日,距离地球大约16万光年的一颗恒星在大麦哲伦星云中发生了超新星爆发,天文学家随后将其命名为1987A超新星,它也是望远镜发明以来距离地球最近的一次超新星爆发(此超新星的最大视亮度为3等)。

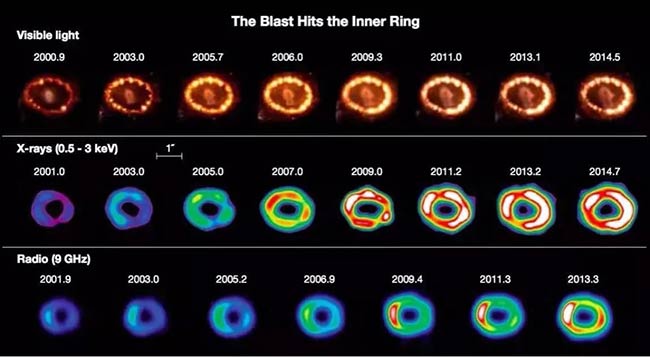

图5:不同波段(可见光,X射线和射电)的1987A遗迹时间演化图 版权:NASA

超新星爆发不仅会产生我们非常熟悉的的电磁波(包括可见光、x射线等),同时还会产生大量高能的中微子。当时全世界共有三台中微子探测器监测了此次超新星爆发,分别是日本的超级神冈探测器、前苏联的巴克三中微子观测所,以及美国的Irvine–Michigan–Brookhaven中微子探测器。这次中微子爆发过程持续了短短的13秒,而在3小时之后,1987A超新星发出的可见光才到达地球,并被地面上的天文望远镜观测到。

中微子的探测帮助天文学家验证了超新星坍缩模型,这是人类第一次在太阳之外明确地探测到了中微子信号。而这次中微子的直接探测也开创了一门新的学科分支——中微子天文学,更是拉开了多信使天文探测的大幕。日本和美国中微子探测器的负责人因此还获得了2002年的诺贝尔物理学奖。

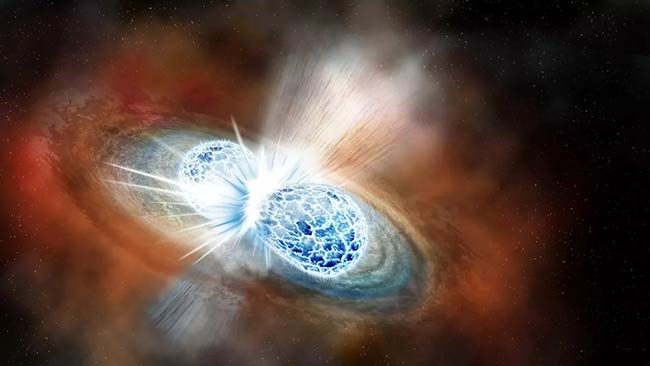

2015年9月14日,美国的激光干涉引力波探测设备终于直接探测到了双黑洞合并的引力波,等待了上百年的引力波时代正式开启。而在2017年8月17日,中子星的合并事件被LIGO和VIRGO探测到,这个并合事件不仅仅有引力波产生,而且更是有很强电磁信号产生,所以它也吸引了上百个科研机构的科学家,利用全球70多架地面和空间望远镜进行全波段观测。

这些研究不仅让我们直接观察到了之前预言已久的新现象,例如千新星,验证了一些悬而未决的理论。当然中微子探测器也进行了观测,但是很遗憾并没有探测到任何信号。这次观测,多个不同探测设备的结合,让科学家非常兴奋的是,首次了解到了双中子星从合并前到合并后的演化的完整过程,看到了多信使的强大威力,自此,掀起了多信使天文探测的热潮。

图6:双中子星合并艺术图 版权:Carnegie Institution for Science

在产生引力波的众多物理机制当中,不仅有黑洞合并或者双中子星合并,超新星爆发也是其中一种。不过根据理论计算,超新星爆发所产生引力波相对弱一些,到目前为止它还从未被观测到。参宿四距离地球仅700光年,无论是对于从事引力波研究的物理学家、从事超新星研究的天文学家,还是对于中微子研究的高能物理学家来说,它的爆炸都将是一个千载难逢的机会,可以利用多信使的观测手段全面近距离监测这颗恒星死亡的过程。

在接下来的时间里,天文学家正在持续关注这颗异常的恒星。一旦参宿四爆炸,数年之后猎户座肩头的那颗明珠将会消失,取而代之的是一片美丽的星云,为天空增添一块新的瑰丽景象。或许它就是猎人狩猎结束扛在肩头的猎物,并继续伴随人类千百万年的时光。无论如何,让我们期待有生之年,能够目睹这场宇宙壮观烟花的绽放。

作者简介

苟利军,中国科学院国家天文台研究员,中国科学院大学岗位教授,《中国国家天文》杂志执行总编,北京市天文学会副理事长。

致谢:感谢国家天文台邓李才研究员,王岚、李海宁、黎耕、范舟副研究员对本文提出的宝贵意见。