点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

“收集蚜虫要控制好温度,蚜虫迁飞最适宜的温度是18℃—22℃。”“当天收集的蚜虫,一定要在当晚12点以前装袋,放在阴凉保湿的地方,保存25至40天,干母出来就可以上树了……”春风送暖,在重庆酉阳五倍缘农业科技公司负责人白小平的种虫收集大棚里,中国林科院高原林业研究所研究员杨子祥正在为前来学习的各地倍农现场授课,指导春迁蚜收集。

(杨子祥[左三]指导倍农种植。受访者供图)

今年开春,白小平的一条关于五倍子的抖音视频火了,不少网友留言索取地址,要来“拜师学艺”。

“听说杨老师要来,我们就赶过来了。”大棚里挤满了白小平的粉丝,有的来自酉阳周边区县,有的从湖南、湖北、贵州赶来,“为的就是在这学到技术,回家后也发展起特色种植产业”。

杨子祥所提到的干母,就是怀孕待产的倍蚜在纸袋里繁殖的下一代。干母爬到盐肤木树叶上,吸食叶翅汁液,叶组织细胞受刺激增生膨大,就会形成虫瘿。

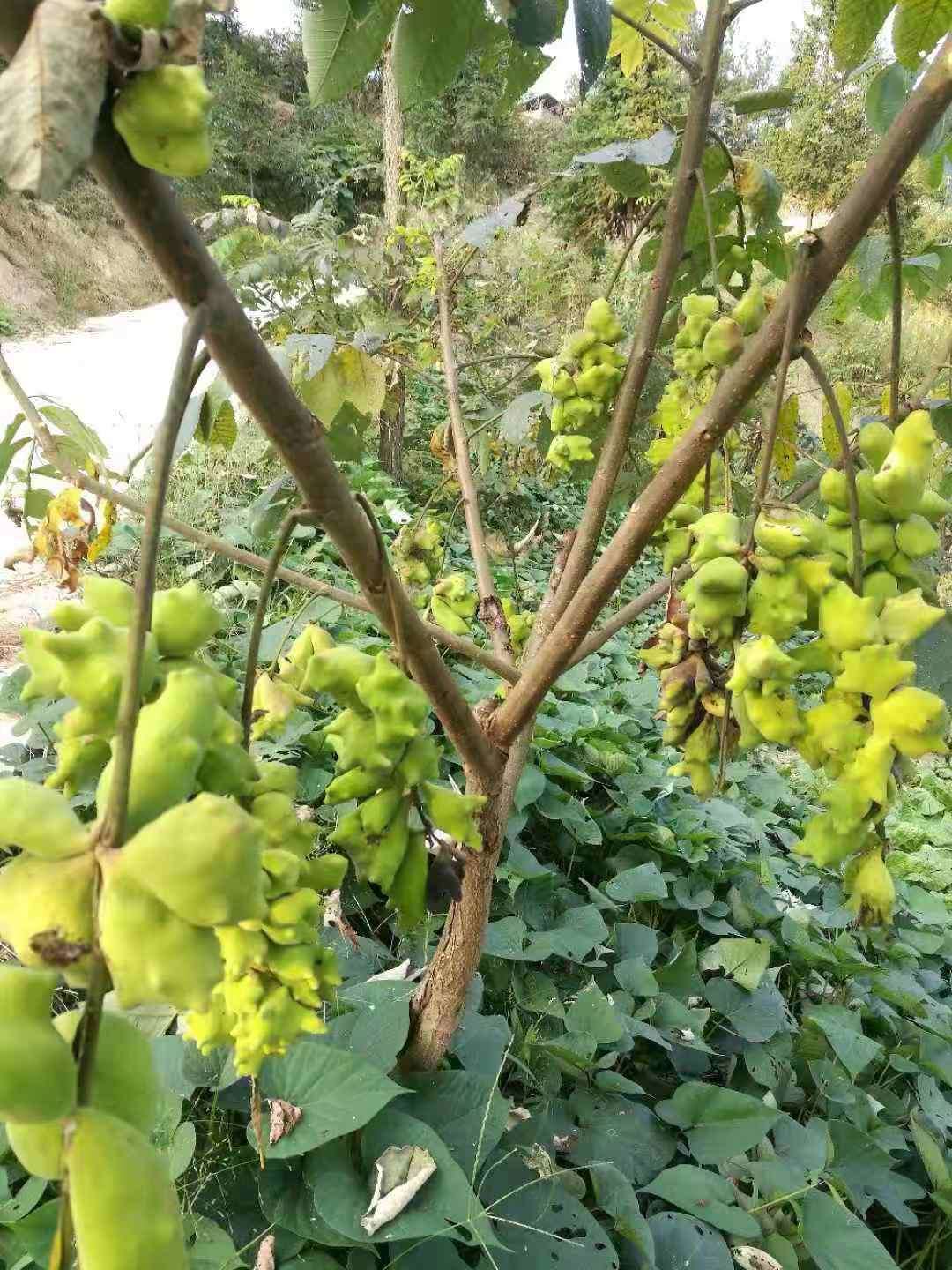

(釆用多次接种技术获得丰产的五倍子)

大如拳头、小似菱角的虫瘿,就是曾记载于《本草纲目》的五倍子,富含单宁酸,可止咳、止汗、止血、止泻、止痛,广泛应用于医药、化工、食品、矿冶和电子等领域。

我国五倍子产量占世界总产量的95%以上。武陵山区、乌蒙山区和秦巴山区是五倍子主产区,占全国产量的90%以上。重庆酉阳地处武陵山区腹地,平均海拔800米的环境和气候条件,特别适合五倍子生长,酉阳五倍子单宁含量高达68%,位于全国14个主产县之首,被纳入“酉阳800”区域公用品牌产品序列。

白小平从小就认识五倍子,常常采集野生的五倍子,那时候采1斤可换1元钱。这种乡土特产生长在每个酉阳人的记忆深处,陪伴他们长大,成为了一种乡愁。然而,长期以来沿袭野生野长、人工采收的生产方式,缺乏先进实用的培育技术,单产低且不稳定,酉阳五倍子产业潜力一直未得到充分发挥。

(杨子祥[左一]指导倍农生产。受访者供图)

从2015年开始,中国林科院高原林业研究所五倍子团队就与酉阳开展科技合作,研发和推广以无土植藓培育种虫、多次放虫增产、林药蜂融合发展为核心的五倍子高效培育技术,使五倍子单产从每亩20—30公斤提高到40—60公斤,原料林综合收益从每亩1000多元提高到2000多元,实现了五倍子原料林的高效利用。该成果获得了2022年度云南省科技进步奖一等奖,并在武陵山区和其他五倍子产区规模化推广应用。

(杨子祥[右一]指导倍农生产。受访者供图)

2023年,重庆被确定为全国深化集体林权制度改革先行区后,酉阳县委、县政府把五倍子产业作为乡村振兴的支柱产业和民生工程重点打造,探索“科技支撑下的三位一体改革服务集体林改”发展新模式。中国林科院启动科技支撑集体林改项目,派出高原林业研究所杨子祥研究员团队提供技术支撑和服务,在酉阳建设五倍子高效培育基地,培训乡土技术人员和倍农,打造科技服务集体林改示范样板。

为了提升五倍子产量和质量,白小平跟随杨子祥学习和钻研技术,现在已是当地重点培养的乡土技术人才。在杨子祥团队的技术支持下,白小平建起了6000平方米的藓圃基地,每年收集倍蚜虫30万袋,每亩可产五倍子30—50公斤,每公斤能卖到30—36元。

白小平的抖音视频里,记录着五倍子从培育到收获的全过程。今年,在杨子祥的指导下,白小平还建起了新型加热升温收蚜棚——大棚中央是紧密排列的种植在无纺布上的藓块,大棚底部安装了纳米地暖材料,顶部覆盖了石墨烯材料,周围设计了通风口,使得棚内温度控制在18~22摄氏度,确保蚜虫正常迁飞。

结合集体林改和土地流转,白小平采取了“村集体经济+合作社+农户”模式,集中经营村里的撂荒地,种植和改造五倍子林400多亩,套种辣椒、淫羊藿,养殖中蜂,形成了“林中结倍、林下种药、林间养蜂、林外农文旅融合”的立体经济模式,每亩综合收益达6000元,带动了越来越多的周边乡亲在家门口就业,并通过土地入股和分红增收,实现了资源变资产、农民变股东。

从种植特定的藓类引来秋迁蚜越冬,到3月收集春迁蚜装入虫袋里繁殖,再到4月将虫袋挂到盐肤木上,5月树上结出倍子,每一个环节都凝聚着林业专家和倍农的心血。杨子祥告诉记者,五倍子是单宁含量最高的天然植物组织,目前没有替代品。五倍子产业链长,新用途还在不断被发现,产品供不应求。

据介绍,五倍子是酉阳“桐茶漆倍”四大传统特色产业之一,酉阳用于发展五倍子产业的土地,95%属于集体林地。中国林科院科技赋能集体林改,既盘活了林地资源,提升了林地综合效益,又推进了退耕还林和石漠化治理,解决了酉阳山区发展的民生难题,成为“绿水青山就是金山银山”理念的生动注脚。

小小五倍子,一头连着好生态,一头连着好日子。目前,酉阳已建成高产倍林6万多亩,野生倍林提质改造10多万亩,营建五倍子种虫培育藓圃10多万平方米,大量农户在家门口就业,在科技之力的加持下,昔日山野间的小小五倍子正变身为年产值超亿元的富民大产业。

(光明日报全媒体记者 张胜)