点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

【一线讲述】

拿起新农具、忙起新农活——

瞧,这些田间地头的新农人

编者按

科技在进步,观念在更新,广阔的田野上也出现了新变化——智能农机正忙着备耕、无人机在田间巡查、直播间开到了果园里……

变化的背后,有一群人——新型职业农民。不同于传统农民,他们用现代科技知识和经营理念,从事农业生产和服务,推动农业农村现代化,被称为新农人。

新农人正在回答“谁来种地、怎么种地”的时代课题,也为年轻人的职业选择打开了新视野。

新农人正在忙什么?且随记者去田间走一遭。

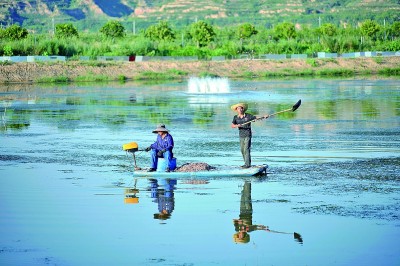

山西临猗县薛公村的蟹塘里,养殖员为大闸蟹投放饲料。新华社发

挑起科技兴农“金扁担”

讲述人:河北邯郸市永年区硕丰家庭农场负责人 杜晓义

“白露早,寒露迟,秋分种麦正当时”,老一辈传下的这句农谚,是很多人种田的“金科玉律”。可就在去年冬天,我打破惯例,将农场内千亩麦田的播种时间整整推迟了20多天。

为啥?根据农场内5G智慧农业平台显示的数据,我分析冬天气温会较高。麦苗的生长状态有了分别:早种的小麦“长蹿了”,怕冻害减产,需镇压处理;而晚种的却正常分蘖,又绿又壮。站在麦田里,我同乡亲们分享心得:“想要在田里刨出高效益,就要挑起科技兴农的‘金扁担’。”

2017年,我从北京的一家国企辞职,回到家乡河北邯郸市永年区善寨村。经过一年多的辗转考察,做出了一个让父母瞠目结舌的决定——种田。从繁华都市回到偏僻农村,他们既怕我受苦,又怕我所学不能有所用。于是,我从手机上搜出国家农业政策文件,掰碎了讲给他们听:“国家已画好了蓝图,‘让农业成为有奔头的产业,让农民成为有吸引力的职业,让农村成为安居乐业的家园’,咱们奋斗几年准能过上好日子。”

知易行难。我从小在农村长大,本以为种田是手拿把掐的事,没想到刚起步就遇到了大难题。下田观看苗情,我发现有些地块的苗子长成了稀稀拉拉的“癞痢头”。焦急中向专家请教,这才弄明白,因为还田的秸秆粉碎时颗粒过大,致使出现了“吊根”问题。就在这一刻,我深刻领悟到:科技兴农的本领,我还差得远哩。

当地农业农村部门对“种粮大户”既给政策,又培训技能,我在学习中接触到智慧农业,心里一下子亮堂了,感觉这才是现代化农业应有的样子。在相关部门帮扶下,2023年5月,我在农场里建起了5G智慧农业平台,给电脑装上了农场智慧管理云平台,在田间安装了气象采集站、光谱分析仪、土壤墒情检测仪等设备,让农业科技布满沟沟垄垄。

有了“剑”还不够,达到“人剑合一”才能实现效益最大化。对此,我在积极学习农业技术的同时,还利用学到的知识不断补齐设备的短板。比如面对设备信息覆盖面不够的问题,我仔细琢磨,加装了几台传感器,一下子就让设备变得“心明眼亮”。如今,有了智能技术,我只需要在屏幕上点一下,相关数据就能“秒呈现”:点击田间苗情监测模块,屏幕上就能看到区域小麦长势;点击土壤墒情监测模块,屏幕上就能显示区域土壤湿度;点击虫情监测模块,系统就提示这块地有没有病虫害……这让我种田更加“精准”,每亩地年增收超过300元。

以前种地靠天气,现在种地靠科技。网络成了新农具,数据成了新农资,科技兴农无止境。我下一步的目标是水肥一体化,以智能化实现水肥灌溉的精准化、自动化。我想,总会有一天,我和乡亲们按按操作键就能完成农业生产。随着科学技术的迅猛发展,我坚信这一切不是梦。

吉林永吉县,一家庭农场的负责人在操作植保无人机为水稻施肥。新华社发

用“非遗”促进村庄新发展

讲述人:重庆巫山县竹贤乡下庄村村委会主任、“下庄布谷”扎染坊创始人 袁孝鑫

我出生的重庆巫山县下庄村,是个被大山环绕的小村子。这里是“天坑桃源”,有绝美的自然风光和丰富的农产品,也是我心中的世外桃源。然而,在我的童年记忆中,这里曾是一个交通不便的地方,一首打油诗“下庄像口井,井有万丈深”道尽了我们的生活状态。

2004年,历经7年的努力,村民们终于在绝壁上凿出了8公里长的“天路”,为村里带来了发展的希望。沿着这条“天路”,我走出大山,考上大学,并在城市里扎根。但是,城市的繁华并未让我忘记家乡的山水和那些为了修路而流血流汗的人们。

2020年,当我看到村里的老支书毛相林荣获“时代楷模”称号的报道时,内心涌起了强烈的自豪感和责任感。我想,是时候用所学知识回馈家乡了。一次互联网培训课上,我灵感突然闪现:何不将互联网营销应用于下庄旅游?更进一步,何不开一个染坊,传承古老的扎染技艺,同时带动村民增收致富?这个想法一经产生,便难以抑制。2022年年初,我辞掉城里的工作,回到下庄,创办了“下庄布谷”扎染坊。

传统的扎染工艺在现代社会面临着新的挑战。为了让这项非物质文化遗产焕发生机,我们不仅保留了它的核心技艺,还加入现代元素,如下庄村特有的“天路”、柑橘等图案,如此一来,作品也更加贴近现代审美。通过网络平台,我们向外界展示这些充满地方特色的扎染产品。有更多人了解了下庄,前来探访。

作为新农人,我深刻体会到乡村振兴的重要性。回到下庄后,我遇到了很多志同道合的年轻人,他们也渴望改变家乡的面貌。我们共同的目标,就是让所有热爱下庄的人都能在家乡找到归属感和成就感,不再为了生计远离故土。我希望通过自己的努力,吸引更多年轻人返乡创业,丰富下庄村的业态,用年轻的思想去引导中老年人的观念转变,一起勇敢地走出一条致富路。

如今,我已当选为下庄村村委会主任,肩上的担子更重了。我们要用智慧和青春浇灌幸福之花,为下庄村交上一份完美的答卷,让每个人都能在家门口过上美好生活。这就是我们这些投身于乡村振兴的新农人的心愿和行动。

黑龙江宁安市上官地村的水稻田里,一位返乡创业的新农人在进行直播销售。新华社发

优质大米从田间直达餐桌

讲述人:黑龙江五常市铁证水稻种植专业合作社负责人 张铁政

我打小生活在农村。身为农家娃,我时常困惑:好味道的大米,为何销路窄、卖不上好价钱?

黑土地上茁壮生长的秧苗,是我熟悉又亲切的存在。“一餐五常米,浑忘酒肉香。”正是五常大米这样难忘的口感,让我决心从事稻米的种植和销售。

创业并非一帆风顺,我经历过稻田被大水淹没,体会过粮价的忽高忽低,也曾在寒冬腊月为了滞销的30吨稻花香米,天天跑早市推销售卖。

转机出现在2018年。短视频的兴起为电商带货带来了新机遇,返乡创业的新农人、田间劳作的农户都在借助电商平台,向全国各地的用户传递农家风味。我也趁着热乎劲儿,做起了短视频和直播带货。

拿起新农具、忙起新农活,我通过拍短视频、直播的方式售卖产品,让新鲜的大米从田间地头直达消费者的餐桌。借助电商平台带货,我平均每月能够售出50多吨大米,整年销售量接近全村五分之一的产量,卖米成交量也从起初的每月一百多单飙升到两三千单,慢慢地,店铺开始有了稳定流水。

2019年,我成立水稻专业种植合作社,和村民们签订合同,提供种子、肥料和稳定的收购价,合作社以高出市场价一到两毛钱的价格从社员手中收购水稻。以往卖粮,种出的水稻卖给粮贩子,一斤只能挣几分钱。现在不同的是,我们可以把水稻变成大米,将大米按不同的重量进行分装,在网络上动态定价,去找目标消费人群。

卖米纯是良心账,想要留住顾客的“嘴”,就得做优大米的“质”。为了产品质量的稳定性,我们从源头上把控,采用订单模式,统一提供种子和测土配方施肥等支持,社员没了后顾之忧,合作社规模也逐步扩大。

借着直播电商的“东风”,过去因信息流通慢、交通不便而销路不畅的大米,如今有了更好的出路。我们合作社每天能承接两万多个订单量,为20多人提供就业机会。同时,我们还积极为想尝试线上销售的稻农免费做电商课程培训,希望能带动更多年轻人和“老把式”成为新农人。

何为新农人?我的理解是,下得了田,上得了网;懂得产品,擅长销售。扎根黑土地做农业,要沉下心来脚踏实地。有了渠道和销路,我们要像火车头一样凝聚大家的力量,共同致富。

种粮不再需要“背太阳过山”

讲述人:四川简阳市沃丰农机专业合作社总经理 秦基峥

四川是农业大省,也是劳务输出大省。农村青壮年劳动力大量外出务工,农业经营迫切需要转变模式,解决“农村谁来种地、生产谁来服务”的问题。我和团队成员回到家乡,在简阳市施家镇龙河村成立沃丰农机专业合作社,就是希望用我们的知识和技能,为家乡带来新的经营管理理念和高质量的机械化服务。

目前,施家镇及周边区域的不少土地都已经流转实现适度规模经营,种植户在播种、养护、收割等过程中,给我们打个电话,我们就能提供上门服务。翻地、播种、打药施肥、收割等粮食生产全过程,我们都能提供全面的机械化作业服务。有了我们的服务,农民种粮不再需要“背太阳过山”,甚至不需要亲自下地,打打电话就能完成全部工作了。

我们团队也在附近流转承包了几百亩土地,尝试用各种新技术新理念种粮,既做试验也做示范。只有把自己的地种好了,把新模式跑通了,把新技术用熟练了,我们才能更好地服务周边的其他群众。这几年,我们逐步把服务范围拓展到了凉山、阿坝、雅安等数百公里以外的市州,甚至把无人机植保服务拓展到了新疆。2024年,我们的服务面积达到几十万亩。

除了按需提供农机服务,我们还顺应农业发展新形势新需要,拓展服务领域,创新服务模式,在四川达州探索开展种粮全托管服务。

几年前,一位经营业主在达州流转承包3000多亩撂荒地,我们团队参与了初期开荒的工作。我们在开荒过程中展现出来的专业能力和服务态度得到业主的认可,荒地开垦出来后,他将这些土地的经营工作全部委托给我们,由我们全权负责耕种、养护和收割,并对最低亩产量作出承诺。这位经营业主在外还有酒店等生意,日常工作繁忙,只在每次收割的时候派人到现场验收粮食品质和产量,给了我们极大的信任和极高的自主权。

为经营好这3000多亩土地,我们在当地聘请了一位资深农技员和一支小团队负责日常管护工作,到了翻耕、播种、打药施肥和收割等关键节点,再派出农机队伍前去,出个短差就把地种好了。我们在这些土地上轮作小麦和水稻,因是新开垦出来的土地,第一年水稻产量略低,后来的产量就逐年走高,连续实现丰产丰收。

种地是一件专业的事情,我们努力提供更专业的种地服务。我们相信,随着专业服务队伍越来越多,农业新技术、新模式应用越来越广泛,农业一定能成为有奔头的产业,农民一定能成为有吸引力的职业。

(项目团队:光明日报记者 陈海波、耿建扩、张国圣、张士英、李晓东、李宏、周洪双、陈元秋;光明日报通讯员 周金立、鲁作炳)

河南新乡市,科研人员走进中原农谷试验田。新华社发

《光明日报》(2025年03月17日 07版)