点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

作者:徐乐天(湖北大学生命科学学院副教授)

你是否曾经思考过这样的问题:用于制作各种美食的小麦、水稻等常见农作物是从哪里来的?几百年甚至几千年前它们长什么样?实际上,现在的这些农作物与它们的“祖先”有着很大的区别。

早在公元1万年以前,人类就开始从他们生活的环境中搜寻食物。同时,为了更好的品质和更高的产量,人类开始有意识地改造和驯化农作物的“祖先”,最终一步一步将这些野生植物变成了可以为人类稳定生产食物的栽培作物,而且具备了更多优良的性状。例如,更短的生长周期、更强的抵抗病虫的能力、更大的果实或种子、更丰富的营养等。

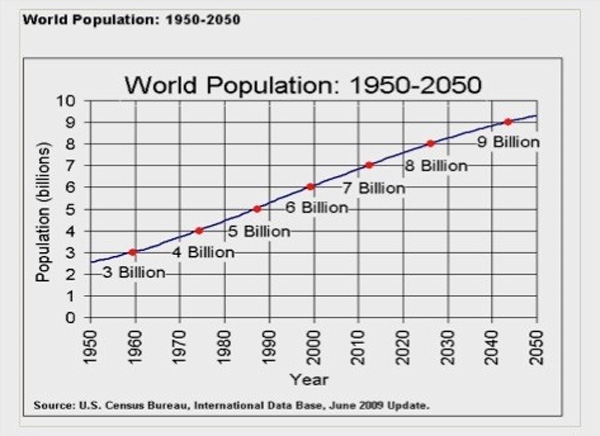

伴随着人类文明的不断发展,特别是进入农耕文明后,全球人口数量呈现爆发式增长,为了满足人类对食物数量、质量日益增长的需求,对农作物改造的需求愈加强烈,要求也越来越高。根据2015年世界银行的统计,到2050年,全球需要1.5倍当前粮食总量以支持90亿人的需求。

1950-2050年世界人口统计及预测

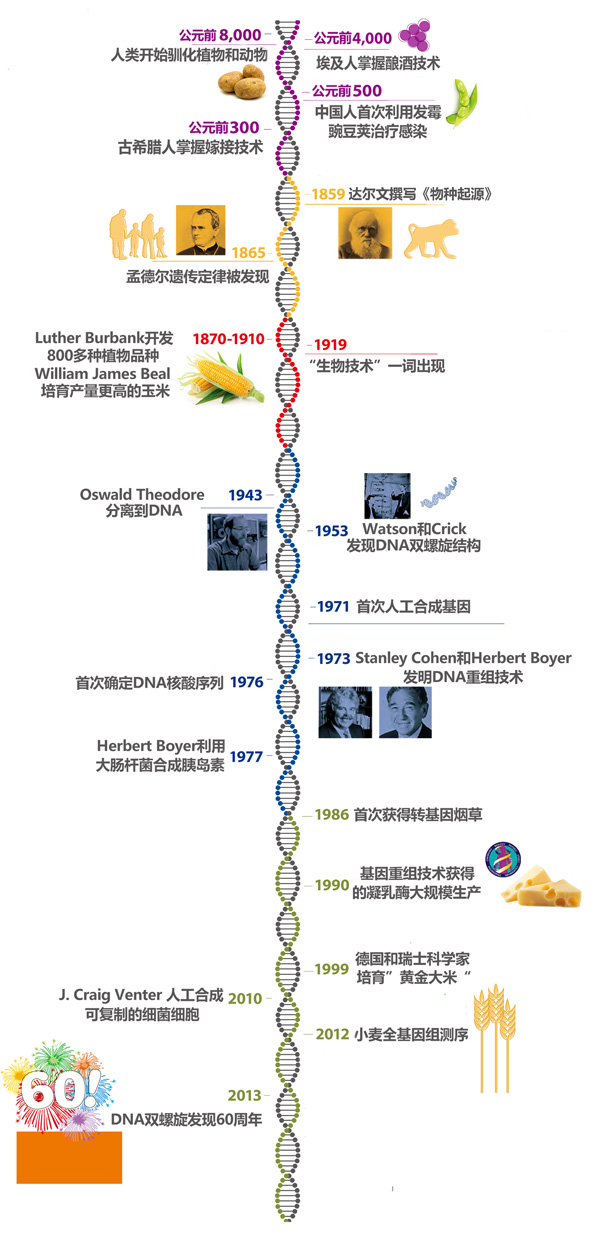

农业生物技术作为助力人类驯化野生植物的一门实用科学应运而生。实际上,人类在理解基本生物遗传规律之前就已经具有一定的农业生物技术的初步探索,例如:公元前8000年,土豆是第一个驯化的粮食作物;公元前500年,中国人就利用腐霉的大豆作为抗生素治疗疾病。随后,孟德尔发现了生物在产生配子的过程中会发生基因的分离,受精后基因会随机组合,即遗传学的分离定律和自由组合定律。这一发现为人类筛选自己想要的植物性状奠定了基础。

得益于生物遗传规律的发现,农业生物技术在近几个世纪得到了迅猛发展。就像交通工具从步行、自行车、汽车、火车到飞机的进步一样,农业也朝着更高效、更安全的方向前进。以农业最为发达的国家美国为例:为满足全美粮食供应需求,1870年,美国3800万人口,其中有53%人口从事农业生产;而到了21世纪,美国接近3亿人口,仅有1.8%的人从事农业生产就可以满足全美粮食需求。

按照时间先后顺序,人类驯化和改造农作物的方式大致可以分为以下三类:

第一,传统杂交育种

传统杂交育种过程是通过品种间杂交,在杂交后代中筛选具有优良性状的新个体,直至获得性状稳定的新品种。且杂交育种仅限于同一个物种内或亲缘关系比较近的同属的不同物种内。杂交后代的新性状可能单独来自父本或母本,也有可能来自父母本的组合。

传统的杂交育种会产生性状各异的后代,包含了符合人们预期以及与期望差距较远的性状。这一切源于父母本DNA的随机组合。虽然人们可以控制父母本,但是无法改变遗传规律,从而导致后代性状的不可控。因此,传统杂交育种耗时耗力:需要进行大量的父母本杂交组配筛选符合目标性状的子代,再经过多年的追踪获得性状稳定的新个体。通过杂交培育一个新品种一般需要12-15年。

第二,人工诱变育种

在自然界中,任何生物体都有可能发生基因变异,并因此产生新的性状,包括一些人类想要获得的性状,但过程缓慢。1940年,作物育种科学家们发现,辐射或化学物质处理等因素可以诱发植物基因产生变异,从而在短时间内获得具有不同表型特征的植株,并从中筛选具有优良性状的农作物,即人工诱变育种。

自1940到1970年期间,人工诱变育种得到广泛应用。据统计,人类获得了超过2500种具有新性状的农作物,包括大米、小麦、生菜、葡萄柚以及一些其他水果。然而,人工诱变虽然提高了基因变异频率,加快了育种进程,但产生的基因变异具有不定向性,有利变异少;需要对大量材料进行诱变处理,从中筛选目标性状,工作量很大;且诱变剂多为有毒物质,会对人体健康和环境安全带来危害。

基因突变产生颜色多样的胡萝卜品种

第三,转基因育种

随着分子生物学技术的发展,特别是DNA重组技术的诞生,科学家们已经可以将一个或者几个已知功能的基因导入到某一生物体内。例如:1978年,利用基因重组技术,科学家们完成了人造胰岛素的合成。1988年,人造凝乳酶获批用作食物添加剂。

随后,这一技术应用于作物育种:将产生或控制某一优良性状的基因,导入待改造作物的基因组内,从而获得具有该优良性状的新作物-我们称为“转基因作物”。转基因育种可以跨越物种隔阂、拓宽基因来源,实现目标性状的精准改良,效率更高、针对性更强。

其实转基因育种技术与传统育种技术、人工诱变育种技术是一脉相承的,本质都是通过改变作物基因来获得我们需要的优良性状,区别只是让作物获得目的基因的方法不同罢了。

农业生物技术的发展历史(作者编译)

农业育种的发展归根结底是服务于人类的粮食和生活需求。进入21世纪以来,转基因技术、基因编辑技术、全基因组选择、合成生物学等新的农业生物技术方法出现并应用于农作物育种,是促进现代种业高质量发展,保障国家粮食安全和重要农产品有效供给的必然选择。转基因技术已成为迄今为止全球发展速度最快、应用范围最广、产业影响最大的现代生物技术。然而,任何一门新兴技术的出现到被公众广泛接受都需要经历认知的过程,尤其对于科学性、专业性较强的新技术。总而言之,随着人类文明的进步,科学技术的迅猛发展推动社会生活向精准化、高效化和智能化发展。新的生物育种技术也将会更好地造福人类。

参考文献:

McLintock, B. The origin and behavior of mutable loci in maize. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 36, 344–355 (1950).

Watson, J. D. et al. Recombinant DNA, 2nd ed. New York, NY: W. H. Freeman (1992).

Thorpe, T. A. History of plant tissue culture. Molecular Biotechnology 37, 169–180 (2007).

Pray, L. A. Discovery of DNA structure and function: Watson and Crick. Nature Education Knowledge 1 (2008).

Wilkinson, J. The Globalization of Agribusiness and Developing World Food Systems. An Independent Specialist Magazine, monthly review, 61(04), 20-51 (2009).

American Association for the Advancement of Science. Annual meeting (2011).

NERC. Can GM crops harm the environment? (2011).

BIOtechNOW. Get to Know GMOs Month Launches Today (2015).