点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

“风把小鸡刮上天,

房揭盖树刮倒井被吞,

对面不见人,

伸手不见指……”

这是科尔沁沙带腹地的春天,1953年,奈曼小城拆了“封闭已久”的城墙,12岁的黑小开始演唱乌力格尔,说唱词里透着凄凉,也带着贫苦。

黄风变黑风,白天点油灯,三茬大风扫,颗粒又无收。

1975年,奈林村长喊出一句话:大风让我们无法生活,咱们搬家!从荷叶花10余里路送行的男女,哭哭啼啼,难舍难离。

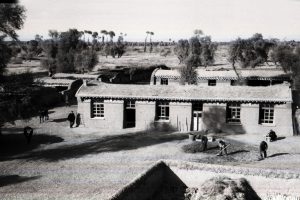

住土房、走土路,吃的粗茶淡饭、穿的缝缝补补。一直到全旗沙化面积达到70%的1986年,突然变成了国贫县。

1989年,农业扶贫开发立项,在这片土地上生活的人民,开始了“挣扎”,他们自力更生、砥砺奋进,与贫穷作着顽强的斗争。

2020年,我们再次来到奈曼这片土地,这里的人民已经从贫苦的过去走了出来,这30多年的苦与涩,每幅画面都仿佛是在昨天,但如今的生活让我们感慨,感慨着只剩下对这30多年来的回忆。

关于“绿色”的事

奈曼人对茫茫的沙海有着特殊的眷恋。

上世纪八十年代初,因为沙化严重,大部分嘎查村开始小规模迁徒。扎鲁特旗,希日莫去看过,的确是个富饶的地方。可是当哈尔再穷,毕竟是自己的家乡,祖祖辈辈在这里生活了几世几代,枝难枝,根难断,热土难离呀!

东方刚刚露出一抹白色,希日莫就摇晃身子离开了当哈尔,他找到苏木达劈头就说:“扎鲁特,我不去了!”几天后,他拖着疲惫的身子又回来。他是带着从苏木、从旗里行讨来的钱和物回来的。他又给房屋倒塌户在坨子上盖起了新房。

这可能吗?沙土铺上羊粪就长出这样的庄稼?

湛蓝而清撤的天空下,当哈尔的庄稼、树木一片绿接着一片绿,一堆荫接着一堆荫。远远望去,似乎每一户都是一个大庄园。

上世纪九十年代末,来自欧美等国的理论研究者们,见庭院内有牧草,有树木,有庄稼,有水,有机器,而且规划合理,配套科学,彼此之间近乎呈链状联系,共生互养。于是就给其起了一个很雅致的名字:“小生物圈”

老哈河——养育着几十万的奈曼人。河南岸沙域则是被誉为“八百里瀚海”中国东部最大沙漠的宝古图。

面对一望无际的沙海,宝秀兰承包了2500亩荒沙地,独自骑着骆驼到娘家张罗第一批树苗。挨家挨户劝大家一起种树治沙,可是响应的寥寥无几。于是她喊出了一句话:只要大家一起种树治沙,我免费提供树苗。

我们不知道这位柔弱的女人,在背后支撑着她的是什么。

就这样,宝秀兰带领乡亲们开展了对6万亩荒沙长达22年的“抗争”。这位蒙古族妇女,怀揣着绿色的梦想,用柔弱的身躯扛起防沙治沙、建设家园的重任,成为了全国防沙治沙标兵。

如今的老哈河南岸,荒沙植被盖度达到40%以上。建设“沙地生态经济”模式已经成为奈曼旗治沙造林、增收致富的重要形式。茫茫沙海经过治理,生态环境好了,农牧民富了,这个和沙子较劲的女人,在困境中硬是带领乡亲们蹚出了绿色发展的康庄大道。

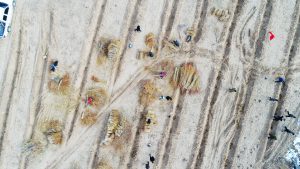

奈曼旗兴隆沼林场属于三北防护林体系,东西长48.5公里,南北宽11.5公里,总面积78.95万亩。

曾几何时,这里却是另一番景象,一度成为制约当地经济社会全面发展的瓶颈。

兴隆沼过去流传着这样的民谣“兴隆沼,真凄凉,黑风起,白沙扬,吞农田,卷起羊,多灾多难穷棒子梁……”这首流传在上世纪八十年代的民谣,描绘出了兴隆沼林场建设前的景象。

兴隆沼生态环境极度恶化,植被尽失,仅存留4棵树,人均占有粮食不足150公斤,人均收入只有80元,成为远近闻名的“穷棒子梁”。

伴随着改革开放的脚步和“三北”防护林体系工程启动的号角,奈曼旗兴隆沼林场应运而生,一批批建设兴隆沼的奈曼人拖家带口,赶着马车来了。“刮起沙尘暴,整个天都成黑的了,一刮就是三四天,等风停了,屋里一层土,屋外几乎都被沙子掩盖。”

何玉兰已是年过八旬,作为是当时建设兴隆沼的响应者,她回忆:在那年儿子哭闹着不愿留下来,但是我却没有退却,带领着群众掀起了兴隆沼建设的大会战。

30多年来,兴隆沼的造林人爬沙丘,吃窝头,住窝棚,顶烈日,斗风沙,在沙海中埋沙障,植树苗。如今,纵横交错的农防林、牧防林宛如张开的巨网,棋盘式的守护着这一方农田和草牧场。兴隆沼——成为科尔沁沙地上璀璨的明珠。

关于“富裕”的事

奈曼人无论再怎么穷,也都有富裕的信念。

我们要问,到底啥是穷?

对于30多年前的奈曼,我们听到这样的一些片段——

全家只有一条烂棉被,冬夜里,七口人要睡成一个扇形,每人才能盖上个被角儿。

爹妈的衣裳简单的裁剪袖口大襟,就给了孩子穿,老大穿完老二穿,老二穿完老三穿。

中秋,小孩子想吃月饼,爹妈拿野菜当馅,塞进苞米面窝头里,沾上一点点的白糖,孩子吃的合不上嘴……

到上世纪七十年代末,国家用于救济贫困的资金多达400亿元。然而,“救得急,救不得穷”,唯有变“输血”为“造血”,增强贫困地区自我发展能力,才能从根本上脱贫。

常胜村——上世纪九十年代农业战线的一面红旗,在历史的进程中,实现了新的跨越。

“羊毛季儿”指的是每年6月份收获羊毛的时间,也是在那个时代常胜人说的最多的一句话,人人在供销社购买生活用品,扔下的不是钱,只是这句——“等到‘羊毛季儿’再算账”。

2010年初,常胜村中低产田改造项目正式启动,一场新农村建设的示范战役在昔日的贫穷小村打响。常胜,6000亩耕地全部实现了水浇田,亩产玉米最高达到1000公斤。

杜悦民,这个30岁就背井离乡的外出务工人,开过铲车、拉过碎石,如今已年逾50的他深知外出打工的不容易,2017年,他带着打工挣的钱回乡创业,搞起了养殖,年收入达到20余万元,对于他来说,好日子是干出来的!

常胜人,知耻而后勇,完成了几代人脱贫致富的美好愿望,成为奈曼新农村建设的样板和品牌。

海拔1200米的青龙山脚下,互利村正发生着改变。

站在互利看互利,几代人的甘薯梦,在付永久的手中成为现实。

在村民眼中,村党支部书记付永久是个好的带头人。在外人眼里,互利村名头很多,甘薯种植基地、产业村、手工粉条第一村。

上世纪七十年代,互利村村民全靠甘薯来维持生计,甘薯被村民们称为“保命粮”。

到了八十年代,驴往地里拉水、人拉磨打淀粉,王洪明有着30多年的甘薯栽植经验,对于制作粉条更是个“好把式”。

他和父亲一起把甘薯做成粉条,拿到集市上卖,挣的钱贴补家里。

2018年,成立了通辽市光照农产品加工有限公司,老百姓将自己的土地入股村里的光照农产品有限公司来种植甘薯,甘薯丰收后还可以获得公司分红,农民又可以选择到公司务工,获得额外收入。

村民们不再“单打独斗”,纷纷加入合作社抱团闯市场,出售的粉条也不再是三无产品,而是成功注册了“青龙山”粉条。

王洪岩记得很清楚,2018年国庆,包括自己在内的23户贫困户身披大红花宣布集体脱贫!

鞭炮齐鸣敲锣打鼓,好不热闹!

互利村成为奈曼第一个实现整村脱贫的村子。

青龙山上的石道,上下险峻,沟沟壑壑,遒劲向上。宝古图的沙漠,高低起伏,逶迤连绵,黄沙万里。30多年来,奈曼人就走过了这样一条坎坷曲折却一往无前的脱贫致富之路。

天还是那个天,地还是那个地,人,却不再是原来的人了!

关于“精神”的事

奈曼人,传承着“逢沙开路”的精神。

背负着28万元的债,苏合,当年卖了爹妈留给他的房子后便打了背包,带上妻儿,开始了背井离乡。

远在1250公里外的呼伦贝尔,苏合认为这里能挣到更多的钱,一天三份工,五六年的光景,苏合还清了债务,有了余钱。

养牛,对于苏合是重操“旧业”,一头、两头……三年后,苏合赶着220头牛回到了家乡,固日班花。

牧人对自然的敬畏及对五畜生长规律的尊重,决定了他们给牛的食谱,玉米、紫花苜蓿等富含蛋白质的精饲料,为草原牛提供均衡营养,苏合成立了“家庭牧场”,科学养殖让苏合成为了牧民养牛专家。

在中国每销费十斤牛肉,就有一斤来自内蒙古,靠出售高品质肉牛,苏合的养殖规模在继续扩大,月出栏30头左右,每月收入10万元。

一头牛又一头牛,这么多年的诚信养牛,苏合饱含着对牛,对家乡的爱,带领周围的年轻人,把高品质的内蒙古肉牛销售到了更远的地方,对家乡的爱,对信念的坚守,让他前行的脚步更加坚定。

奈曼的阡陌乡村,千千万万个“苏合”正步伐稳健地迈向小康生活。

奈曼人,日子“比”着过。

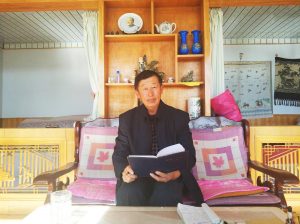

杨德才的父亲80多岁才把“当家”这个权力交给他。

怕的就是杨德才他不会勤俭持家,但杨德才还是充满了对父亲精打细算、勤俭持家的敬佩。

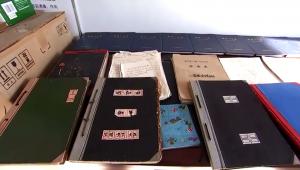

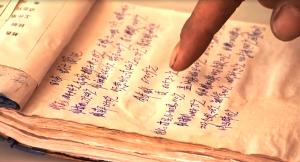

父亲把写满密密麻麻的账本交给了杨德才,并甩了一句:这个账以后你来记,这个家以后你来当。杨德才知道父亲年纪大了,记不动了,就接了过来。

勤俭持家,这是父亲走后留给杨德才的最后一笔“财富”,继承了“当家”权的杨德才详细记录着全家的每一笔收支,一直记到现在。

从一代花甲老翁到下一代古稀之人,30多年的账本不仅记录了一个普通家庭的柴米油盐,受到杨德才老父亲影响,全村家家兴起记账的好习惯,村民们生活逐步有了积蓄,通过日积月累点点滴滴的记录日常开销,掌握收支平衡,也悄然记录着中国扶贫开发30几年的喜人变化。

现在村里大车小车有三四十台了,车队一出来排成一排走。

泛黄的老账本,已成为教育后人的活教材。

杨德才给成家了的儿女开了“家庭会议”。杨德才说:“想要过上好日子,都要坚持记账。”

好日子就是这样一代一代奋斗出来的。杨德才颇感欣慰,因为传承了勤俭节约的好家风。

“家庭记账”模式在悄然改变着奈曼人生活水平的同时,也影响着精神面貌。从比一日三餐开始,到比打粮、比收入、比盖房、比买车、比清洁、比孝敬,再到你家有的,我也得有;你没有的,我得先有。这就是奈曼人的奋斗精神,“勤是摇钱树,俭是聚宝盆”这句话已经浸润到每个奈曼人的骨子里。

奈曼,我们感到是那么熟悉--宛如宝秀兰、付永久、杨德才……他们那一张张红中透黑、闪耀着光泽的面孔。时代之火,锻造了他们这样的奈曼儿女,使他们也经历了质变和升华。

后记

当我们再次踏上这片土地,黑小已去,凄凉的乌力格尔不在,60多年前的贫苦已转瞬即逝。

我们仿佛接收到了信息:红山文化在大漠中盘旋,在老哈河流中再现,在青龙山顶眺望。先民顽强生存的基因,始终在奈曼子孙的血液中涌流。

在奈曼,我们学到了两个新词:边缘户和带头人。

边缘户,意思是“徘徊”在实现正常脱贫与贫困的边缘,他们可左、也可右。

带头人,就是生活状况很快改善,并带动其他贫困户脱贫致富的农户。

到如今,多少奈曼人家从悬悬乎乎的边缘户,变成了红红火火的带头人?

我们不知道梦想何时而生,我们所知道的,是30年的扶贫开发,使亿万贫困的中国人梦想成真。

奈曼扶贫沙海,已被发扬“穿沙”精神的奈曼人趟绿,振兴大道也已被依然保持“不屈”精神的奈曼人拓出。

我们看到,越来越多的奈曼人正迎着朝阳,唱着新时代的乌力格尔,开始新的征途。(王阳)