点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

出品:科普中国

监制:中国作物学会 光明网科普事业部

统筹:程维红 徐琴

策划:宋雅娟 赵清建

作者:张文娟 周子斌(华南农业大学硕士研究生)

吴蔼民(华南农业大学教授 博士生导师)

我国作为传统农业大国,自古以来有种植水稻的优良传统。唐代诗人李绅“春种一粒粟,秋收万颗子”描述了农民辛勤劳作后的丰收景象。宋代词人辛弃疾“稻花香里说丰年,听取蛙声一片”美丽田间跃然于纸上。

水稻作为重要的粮食作物之一,每年产生将近3亿吨的秸秆,由于秸秆数量多,体积大,难以在短时间内及时处理,影响后茬作物播种,成为生产上的棘手问题。

科学技术的快速发展,杂交水稻能让大家吃得饱,基因编辑技术则能提高秸秆的利用效率,能让水稻用得更好。

华南农业大学水稻试验田

云水稻田空,造福亿万众

水稻(学名:Oryza sativa)是草本稻属的一种,为一年生禾本科植物,单子叶,性喜温湿,成熟时约有1米高。水稻是稻属中作为粮食的最主要最悠久的一种,又称为亚洲型栽培稻。

我国栽种水稻已有四千七百多年的历史,是世界上栽稻最古老的国家。我国的水稻分布区域可划分为6个稻作区域和16个亚区,稻区分布辽阔,南至海南岛,北至黑龙江省黑河地区,东至台湾省,西达新疆维吾尔自治区;低至海平面以下的东南沿海潮田,高达海拔2600米以上的云贵高原,均有水稻种植。水稻种植面积的90%以上分布在秦岭、 淮河以南地区,成都平原、长江中下游平原、珠江流域的河谷平原和三角洲地带是我国水稻主产区。

水稻所结果实为大米,可作为粮食食用,是世界上三分之一人类的主食,还可以酿酒、制糖作为工业原料,还可以酿酒、制糖作工业原料,其稻壳可以作为牲畜饲料,其稻草可以做成粗麻绳、草席、草纸等。

我国的梯田美景(图片源自网络)

水稻秸秆用处大,就地焚烧危害重

到上个世纪九十年代以前,利用炉灶,水稻秸秆被收集作为稻区农村蒸煮、做饭加热等的主要资源;随着农村生活的改善、液化气的推广使用,炉灶基本退出了历史舞台,因而水稻秸秆使用面临新的问题。

水稻秸秆可以用来做草食动物(如牛、羊等)的饲料、生活燃料、农作物的肥料、食用菌基料、草帘、鸭场垫料、沼气发酵原料等。农作物进行光合作用后的产物有一半以上存在于秸秆中,秸秆富含氮、磷、钾、钙、镁和有机质等,是一种有较多用途的可再生的生物资源,同时也是一种粗饲料。但这只能解决一小部分问题,大量的秸秆短时间集中收集,有待于进一步合理利用。

秸秆中的纤维素,半纤维素和木质素等细胞壁成分坚固地缠绕在一起,导致水稻秸秆降解困难。秸秆造纸会由于半纤维素产生大量难以降解的戊糖等,导致造纸废水处理困难,加上秸秆分散,运输成本高,因而秸秆造纸规模不大。目前秸秆常用的降解方法可以分为直接还田,物理降解,化学降解以及生物降解,其中通过秸秆与微生物作用的生物降解法是目前处理秸秆最实际且有效的方法。

在我国农村,农民更多的是采用直接焚烧处理大量秸秆的办法。水稻秸秆焚烧危害重重,焚烧过程中产生大量二氧化硫、二氧化氮等危害性气体,造成严重的大气污染,危害人类健康;焚烧时会烧死地表的微生物,导致腐殖质、有机质被矿化,破坏土壤结构和生态平衡;秸秆焚烧易引起火灾,形成的烟雾使空气能见度下降,影响道路交通和航空安全。

水稻秸秆回收利用(图片源自网络)

水稻秸秆焚烧(图片源自网络)

秸秆回收有难度,基因编辑显身手

中国是农业大国,秸秆资源的开发利用,既涉及到农业生产系统中的物质转化和能量循环,成为循环农业和低碳经济的重要实现途径,是农业农村社会经济可持续发展的必然要求,也是全球环境保护发展的必然趋势。

基因编辑技术是近年来发展起来的一种能够定向改造生物基因组DNA的工具,其中应用最为广泛的是CRISPR/Cas9系统,它对DNA中碱基序列的改造,比如插入、删除替换碱基或一段碱基序列,使基因编码的氨基酸发生变化,从而实现相关基因功能的丧失或改变。

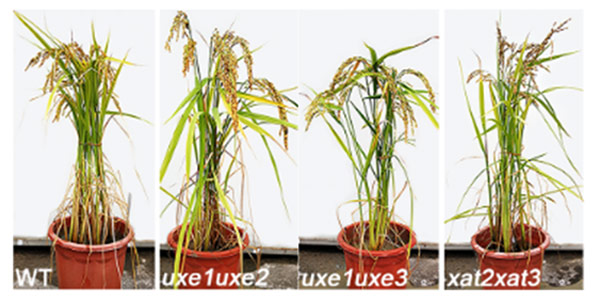

面对这些常规方法难以解决的问题,华南农业大学吴蔼民教授团队采用CRISPR/CAS9基因编辑技术,对水稻UXE(UDP-木糖差向异构酶)和XAT(木聚糖阿拉伯糖基转移酶)部分基因进行敲除,获得了三个部分敲除UXE和XAT基因的双突变体,结果发现突变体中木聚糖中侧链阿拉伯糖含量大大降低,纤维素结晶度降低,使得细胞壁结构松动,增加了纤维素酶的可及性,从而使得细胞壁都更易被处理破坏。这项研究通过基因改造降低了秸秆处理的难度,为秸秆回收处理增加了更多的可能性。

敲除UXE和XAT基因后形成的双突变体(Chen C et al. ,2021,Plant Biotechnology J)

基因编辑技术的应用已是大势所趋,随着研究的深入和发展,其在水稻秸秆利用方面必定有着广阔的应用前景。