点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

出品:科普中国

监制:中国作物学会 光明网科普事业部

统筹:程维红 徐琴

策划:宋雅娟 赵清建

作者:邢瑞霞 刘昌林

中国农业科学院作物科学研究所

现代生物技术与公众的生活越来越紧密,比如转基因技术,已经在医学、农业、工业、渔业、环保等各个领域广泛应用。虽然,公众对转基因技术还存在误解和争议。但是,从全球来看,转基因产业发展迅猛。

据不完全统计,从第一种转基因食品(西红柿)于1933年在美国上市以来,已经有150多种植物(包括大多数农作物)先后被进行转化改良,包括玉米、大豆等人类的主食作物,另外,有1000多种动植物已经或正在进行转基因研究。世界各国,特别是发达国家每年开展田间试验达数千次,发展中国家正在对约200多种转基因农作物进行田间试验。目前全球批准商业化种植的转基因作物已增加至30多种,包括玉米、大豆、棉花和油菜等,主要性状是抗虫和耐除草剂。

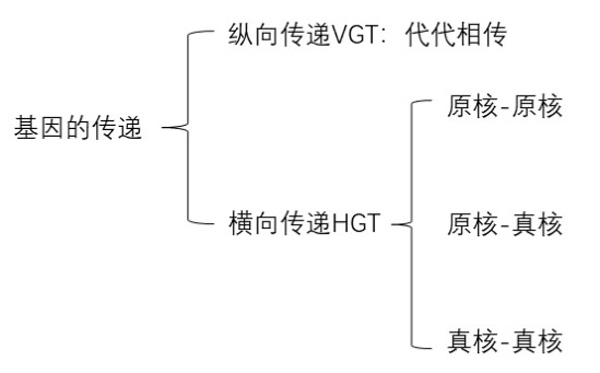

从学术角度来讲,转基因技术通常指把某一物种(或相同物种)的基因定向转移到另外一个物种(或相同物种)中。这一过程打破了物种之间遗传壁垒,让人觉得不可思议。其实,在自然界中,这种遗传物质的传递方式属于横向基因传递(Horizontal Gene Transfer, HGT)。

当然,还有一种方式叫做基因的纵向传递(Vertical Gene Transfer, VGT),比如,“龙生龙,凤生凤,老鼠生儿会打洞”“种瓜得瓜,种豆得豆”这些朴素的谚语说的就是这样的遗传学道理。我们知道,自然界生物体外形与性状表现实质上都是由于我们的遗传物质DNA决定的,是一代又一代遗传下来的,也就是基因的纵向传递,这一过程中子代获得亲代所具有的遗传特性的现象,是自然界中最广泛的遗传物质传递方式。

和基因的纵向传递相比,基因的横向传递确实显得有些“非主流”,是指在具有生殖隔离的不同物种之间或单个细胞内部的细胞器之间以及细胞器和细胞核之间所进行的遗传物质的流动[1]。研究表明,在许多原核生物中,横向基因传递贡献了0.5%~25%的基因[2]。近十年,科学家在真核生物[3]、原核生物[4,5]、以及两者之间[6]发现了大量的横向基因传递现象,但大多数横向基因传递事件都是DNA的转移,尤其是在高等植物中,但也有研究发现存在mRNA的转移[7],甚至是整个细胞器发生转移[8]。遗传物质的横向传递是生物在进化过程中选择的结果。

目前已发现的基因横向传递可以分为三类,包括(1)从原核生物到原核生物;(2)从原核生物到真核生物;(3)从真核生物到真核生物(图1)。已发现细菌细胞之间遗传物质的横向传递有转化(transfer)、接合(conjunction)、转导(transduction)等方式,1959年,有研究报道大肠杆菌的高频转导菌株可以将遗传信息传递给特定的鼠伤寒沙门氏菌。细菌之间遗传物质的横向转移在细菌进化过程中起着非常重要的作用。

图1. 基因传递的方式

原核生物与真核生物之间的遗传物质横向传递需要一个载体,细菌与病毒均可通过不同的方式感染寄主细胞,二者均可担当生物个体之间遗传物质横向传递的载体。其中,最为典型的例证是土壤中的农杆菌遇到双子叶植物的幼根时,可利用其自身的Ti质粒将与生长素代谢相关的基因转移到植物细胞的基因组上,入侵的外源基因在植物细胞中表达使植物生长代谢失调,影响其正常发育。另外,1991年,研究表明自然界存在某些特定的细菌能够入侵哺乳动物细胞,如弗氏志贺菌以及E.coli的入侵型菌株携带质粒进入哺乳动物细胞,质粒可以整合到哺乳动物基因组中,并稳定地在子代细胞中表达。

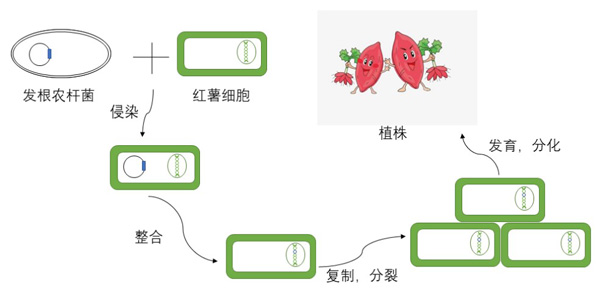

除病毒和细菌外,一些低等的真核生物有时也可作为载体在遗传物质的横向传递过程中发挥作用,如一种常用的遗传实验模型动物—黑腹果蝇,其体内存在一种叫做Р因子的遗传物质,而与它近缘的数百个品种的果蝇中却没有发现这种因子,但在与其关系较远的一些果蝇(如南美果蝇)中是普遍存在的。通过分析,科学家们推测Р因子可能是通过螨虫从南美果蝇横向转移到黑腹果蝇体内的[9]。另外,红薯的进化是遗传物质横向传递最天然的例子,国际马铃薯中心的科学家发现来自美国、印度尼西亚、中国、南美部分地区及非洲等地的291种红薯品种中都含有农杆菌的基因,这证明在人类开始食用红薯之前,农杆菌就已经把它的基因插入到了作物野生祖先的基因组中(图2)。

图2. 农杆菌侵染红薯的天然过程

高等生物在长期进化的过程中获得了一种特殊的遗传物质传递方式:有性生殖,即雌雄个体之间通过配子的融合完成遗传物质在种内的交流。高等生物的不同物种之间存在生殖隔离,这是高等生物在进化过程中为保护物种稳定性而形成的一种机制。但是,生殖隔离并不是绝对的。高等生物在自然状态下有时会突破生殖隔离的局限,进行遗传物质的横向交流完成生殖,这种跨越物种的遗传物质横向传递是生物进化过程中新物种形成的一条重要途径,例如,骡子就是马和驴的杂交产物。另外,许多重要经济作物如烟草、油菜、棉花、菊花、郁金香等都是自然形成的异源多倍体,这些多倍体中的染色体组来自不同的物种。我国育种家鲍文奎等人利用远源杂交法选择培育的异源八倍体小黑麦,是在人工辅助下小麦与黑麦种间杂交的结果。

在科学研究中,人类所进行的动植物杂交育种研究从开始在不自觉的状态下利用遗传物质的横向传递原理到如今的人工遗传转化,育种研究进程发展快速。农作物改良的内容非常丰富,涉及增产、高品质、抗病、抗虫、抗除草剂、抗逆、作物固氮、药物生产等诸多方面。转基因技术不仅可以使食品在品质、口味、色香等方面具有新的特点,有的还涉及到疾病预防和保健等方面,如防止动脉粥样硬化、骨质疏松等,这些优点都是常规育种手段所达不到的。

单个物种的优良基因是非常有限的,物种的进化仅仅利用自然的力量是非常缓慢的。而物种与物种之间的优良基因是非常丰富的,横向基因传递将会创造出更多适应自然且品质优良的新品种造福人类,转基因育种就是最好的例证之一。

参考文献

[1] Ochman H, Lawrence JG, Groisman EA (2000). Lateral gene transfer and the nature of bacterial innovation. Nature, 405 (6784): 299~304.

[2] Nakamura Y, Itoh T, Matsuda H, Gojobori T (2004). Biased biological functions of horizontally transferred genes in prokaryotic genomes. Nature Genetics, 36 (7): 760~766.

[3] Mallet LV, Becq J, Deschavanne P (2010). Whole genome evaluation of horizontal transfers in the pathogenic fungus Aspergillus fumigatus. BMC Genomics, 11: 171.

[4] Slot JC, Rokas A (2011). Horizontal transfer of a large and highly toxic secondary metabolic gene cluster between fungi. Current Biology, 21 (2): 134~139.

[5] Mehrabi R, Bahkali AH, Abd-Elsalam KA, Moslem M, Ben M'BarekS, Gohari AM, Jashni MK, Stergiopoulos I, Kema GHJ, de Wit PJGM (2011). Horizontal gene and chromosome transfer in plant pathogenic fungi affecting host range. FEMS Microbiology Reviews, 35 (3): 542~554.

[6] Anderson MT, Seifert HS (2011). Opportunity and means: horizontal gene transfer from the human host to a bacterial pathogen. Mbio, 2 (1): e00005~e00011.

[7] Kim G, LeBlanc ML, Wafula EK, dePamphilis CW, Westwood JH (2014). Genomic-scale exchange of mRNA between a parasitic plant and its hosts. Science, 345 (6198): 808.

[8] Stegemann S, Keuthe M, Greiner S, Bock R (2012). Horizontal transfer of chloroplast genomes between plant species. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 109 (7): 2434~2438.

[9] Kidwell MG(1994).The evolutionary history of P family of transposable elements. Heredity, 85:339~346.