点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

世界上的第一棵转基因作物是什么?它是出身于实验室里,由科学家培育出来的吗?你可能想象不到,早在数千年前,第一棵转基因作物就已经在自然条件下诞生了。

自然界外源“转基因”作物

2015年5月《美国国家科学院刊》上发表了一项研究,它表明人类作为主要作物之一的红薯,其实是在自然条件下转了基因的食品,且转入的还是一种叫做“农杆菌”的细菌强行植入的外源基因。

这项研究的负责人是秘鲁利马的国际马铃薯中心(The International Potato Center)病毒学家Jan Kreuze。他认为,转入到红薯体内的农杆菌基因帮助植物产生了两种激素,从而使植物的根部发生变化并产生了一些可食用的物质。遗憾的是,这一推测无法证实或证伪。因为他们在来自美国、印度尼西亚、中国、南美部分地区及非洲等地的291种红薯品种中,根本找不到不含农杆菌DNA的“非转基因红薯”品种来做对比试验。

所有品种的红薯的基因库都含有农杆菌(一种在土壤里很常见的细菌)的基因。换句话说,人类种植的红薯都是天然转基因的,无一例外。这个研究结果2015年5月发表于美国国家科学院院刊上本文图片均来自北京科技报(除署名外)

也就是说,红薯就是自然界中的转基因作物。

植物自体“转基因”模式

红薯会不会是个例呢?当然不是,因为自然界本来就存在着转基因。

“人们看见不一样的蔬菜、水果、作物和花卉后,总是忍不住联想它们是‘转基因’的。实际上,在自然界数以亿万年的进化过程中,基因组本身就在发生变化,世界也因此变得丰富多彩。”在北京科技记者编辑协会主办的第七届“全国媒体记者转基因报道研修班”期间,研究表观遗传学的中国科学院院士、发展中国家科学院院士、中国科学院遗传与发育生物学研究所研究员曹晓风就为学员们解开了在自然条件下植物基因变化的面纱。

9月17日,中科院院士曹晓风在第七届全国媒体记者转基因报道研修班上授课

植物会因自身基因的调控而呈现不同的性状,如高矮、颜色深浅、有没有斑纹等,而“转座子”就是这个进化过程的驱动力。

基因是有序列的,而“转座子”是个不守规则的“插队者”,会从原来位置上单独复制或断裂下来,把自己的这一段基因,插入到另外的基因位点里。正是因为可以动的遗传因子——转座子,人们才会看到下面的这些“奇怪”植物。

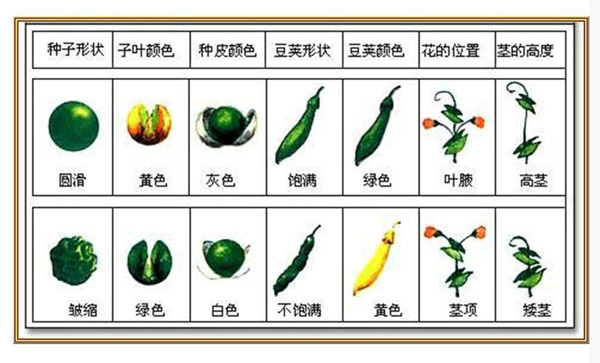

孟德尔遗传定律

常常被人误认为是“转基因”的圣女果,其实只是转座子“跳跃”介导(媒介传导,即把某种物质作为媒介转导某种物质)基因重排后的产物。2004年,研究者发现,控制番茄果实形状加长的SUN位点的关键基因从10号染色体跳到了7号染色体,“转座子”趁虚插入了控制果实膨大的下游基因,新整合的位点增强了下游基因的表达量,结果促进番茄果实形状伸长变成了椭圆形。

血橙中,血色的橙肉来源于花青素基因上游的一个转座子作用。这个转座子促使花青素在橙肉中表达量升高,于是加深了橙肉的颜色。葡萄中的VvmybA1基因能够控制果皮颜色,当转座子插入到紫葡萄品种卡本内的VvmybA1基因上游,因“转座子”抑制该基因的表达致使果皮变成了白色,形成了白葡萄品种霞多丽。随后转座子再次“插队”,插入的位点再次导致了DNA序列的重新排列,于是VvmybA1基因部分恢复了突变,继而又形成了红葡萄品种奥山红宝石。

转座子的跳进与跳出,促进或抑制着基因的表达,实际上也是天然转基因的过程。路边上双色的小野花、市场里花斑籽粒的玉米……这些看起来“不同寻常”的植物,都要归“功”于不安分的“转座子”。

而在所有的基因中,转座子有多少呢?人类45%的基因组有转座子来源的重复序列构成,在动植物基因组中“转座子”更是普遍存在。正因为所有生物都有基因,也由此可见,在地球数以亿万年的演化过程中,仅仅在自然条件下的“转基因”事件就一直不曾停歇过。

如法炮制的人工“转基因”作物

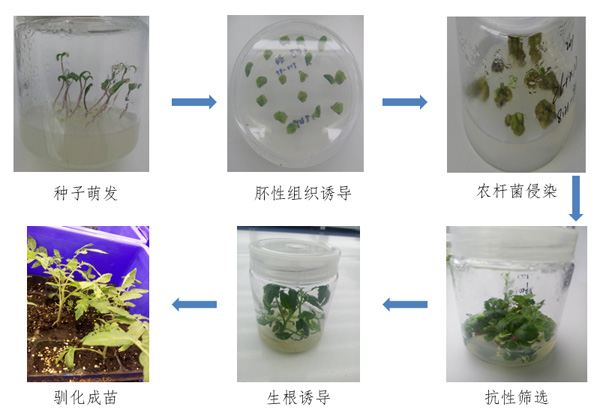

转基因是如何“转的”,很少能有人说明白。其实,1906年当人们发现了植物交接处经常长“瘤”时,“顺藤摸瓜”的找到了一种可植入植物细胞的细菌——农杆菌。农杆菌把自身的一小段DNA转移到了植物细胞里,继而将这段DNA整合到了植物的基因组里。因为没有代谢农杆菌DNA的途径,被“转基因”的植物便携带者这段DNA继续繁衍下去了。前北京师范大学生命科学学院教授、现任潍坊兴旺生物种业有限公司总经理、首席科学家王喜萍介绍说,农杆菌的简单又高明的方法,衍生出了人工转基因最常用的方法——农杆菌介导法。

植物的组织培养与遗传转化 摘自王喜萍PPT

无论是农杆菌DNA这样的外源基因,还是转座子这样的植物自身基因,都可以在自然环境下产生“转基因”植物(包括作物),那么,人类又通过“转基因”技术对植物做了什么呢?

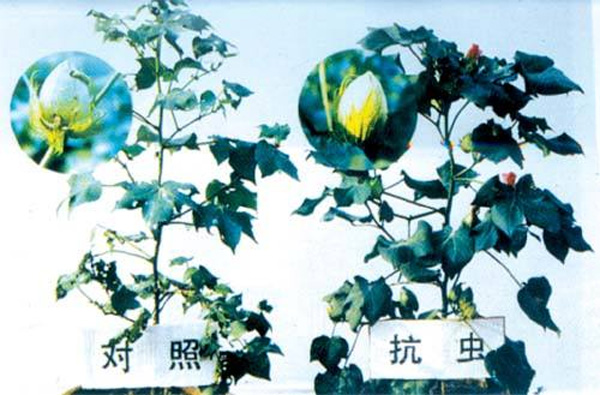

随着地球人口的不断激增,人类对粮食的需求日益增加,传统育种方式难以解决粮食带来的问题。1996年以后,转基因技术开始用于粮食作物的生产。抗虫和抗除草剂是转基因技术的两个主要研究方向,科学家用来自微生物的DNA分子,通过农杆菌介导法为主的转基因手段,将DNA分子转入了植物细胞中并形成新的单位,最终实现抗虫或抗除草剂的性状表达。这段DNA分子在植物中“工作”,并不干扰植物的任何代谢途径。转入的DNA就像给打了一针“疫苗”,让它对虫或除草剂,亦或是两者都具有了防御的能力。

抗虫 摘自王喜萍PPT

抗除草剂 摘自王喜萍PPT

抗病 摘自王喜萍PPT

目前实现抗虫特性主要用到的是BT蛋白,它来自苏云金芽孢杆菌编码毒蛋白基因。王喜萍介绍说,因为被称为“毒蛋白”,为作物转入BT蛋白曾引发“虫子吃了会死,人吃了能行吗?”的疑问。

其实,BT蛋白是一种特异性蛋白,独特到只针对鳞翅目昆虫的幼虫起作用,且仅对它们消化系统中的中肠阶段的一个特异性受体起作用。当BT蛋白遇到这个受体并结合后,这些鳞翅目昆虫的幼虫会因为不能正常消化而最终饿死。

其实,植物天然也存在的“抗虫性”,主要依赖中间的代谢产物而实现抗虫。比如高粱会代谢一种又苦又涩的单宁物质,柿子皮很涩,茼蒿等蔬菜会有一种怪味道,虫子不喜欢这些代谢的中间产物,植物在一定程度上就避免了被虫子吃掉。 “苦”“涩”“怪味”的植物,虽然具有一定抗虫效果,但把这些源自植物的基因用到作物上,还需要两件事,第一是认知这个基因,第二知道如何筛选出这个基因。这些还需要科学家们继续深入的去研究。

植物转入抗除草剂特性的目的很简单,当作物有了抗除草剂的特性,施用除草剂后,杂草除去,作物本身还能健康的生长。种植抗除草剂的作物,不仅能解放劳动力,而且能降低施用农药对人体的危害。

转基因走出实验室路途漫漫

但是,转基因技术从实验室到餐桌,还要迈过很多门槛。以转基因三文鱼为例,在确认其食用安全性五年、环境安全性三年之后,美国食物药品管理局(FDA)才于2015年11月批准了水恩公司(AquaBounty)的转基因三文鱼品牌“AquAdvantage”上市。其实,这项改变大西洋三文鱼的生长激素调节方式,让鱼更快地生长到成年体型的技术,早在1989年就已经诞生了。

国际科学组织对转基因作物安全性的论述 摘自王喜萍PPT

同样是转基因鱼,中国科学院水生生物研究所研究员朱作言早在1985年就正式发表了世界首批转基因鱼培育成功的论文,后经多代选育出中国拥有完全自主知识产权的转基因鲤鱼——冠鲤。但迄今为止,冠鲤仍未走上人们的餐桌。

转基因植物与转基因动物在中国的命运,几乎殊途同归。1998年由华中农业大学培育成功的“华恢1号”,对二化螟和稻纵卷叶螟等鳞翅目害虫表现出很强的田间抗性,可降低水稻生产中农药施用量,提高产量,1999年通过农业部组织的成果鉴定,后获得农业生物安全证书,但至今未能种植;2009年,中国颁发了具有自主知识产权的一个转植酸酶基因玉米品种,同样至今未能种植生产。

在国内迟迟等不来的商业化种植,让国内实验室里转基因产品走上曲线产业化路径。近期,华中农大的转基因水稻“华恢1号”获美国认可安全可以食用,阿根廷官方就中国大北农集团在该国发布的第一个大豆性状进行了公众咨询,最快到11月中上旬可正式被批准在阿根廷进行商业化种植。而截至目前,中国批准种植生产的转基因植物仍然只有棉花、木瓜、白杨。

参加第七届“全国媒体记者转基因报道研修班”期间的院士和专家都提到转基因作物的监管和检测的严格。王喜萍也直言,“所有监管和检测如此之严格的东西,如果还要怀疑它,在我们食品安全形势如此严峻的今天,好多东西更不能吃了”。(李晶/北京科技报)