点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

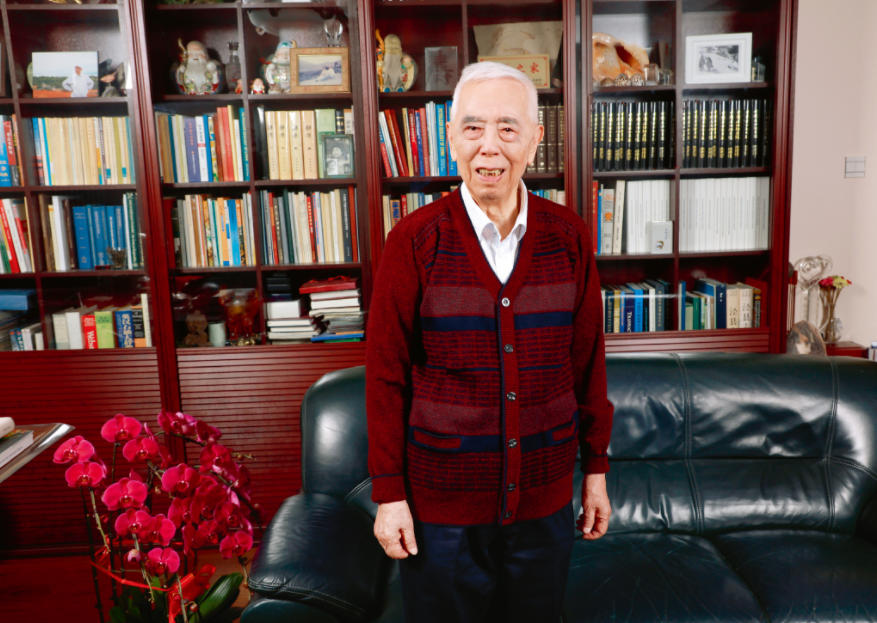

我叫翟光明,明年100岁了,一辈子跟石油打交道,一辈子为祖国找石油。

找石油,要有科学的方法和坚持到底的精神。石油勘探是一项极其复杂的系统工程,绝非简单打井碰运气。在实际工作中,我们必须坚持科学态度,综合看待地质规律,才能真正实现突破。

我国地大物博。对我而言,寻找到各种丰富的矿产,这是很有意义的事;另外,勘探一下祖国的大地,在此过程中,看看祖国的大地、大山、大水,也是很有意思的事。

年轻的时候,我并没有成熟的想法,不像人们通常认为的那样,有什么决心、抱负,就是一步步走过来的。在艰苦的环境中磨炼一下,只有好处,没有坏处。越是艰难困苦的条件,越能养成一个人坚持不懈的精神。

油气是有限资源,谁都知道它越采越少?问题是在这种情况下,怎样进一步做工作,进一步解决这个问题,进一步去挖掘潜力。以鄂尔多斯盆地为例,从1907年开始勘探到现在,从当初的“井井有油,井井不流”到现在的“井井有油,井井都能流”,就是在不断反复的实践中,实现地质认识和勘探的突破。

找油我认为必须把构造体系、沉积体系和油气藏生成体系这三个方面结合起来研究,三者缺一不可。板块构造对盆地形成起着决定性作用。两个板块相碰撞时,会产生上冲、逆冲、走滑等多种情况,这些构造特征直接影响油气的分布。例如,天山南北两侧受同一构造背景控制,南边已经发现油田,北边的独山子虽然目前还没有突破,但我相信一定有找油的前景。不能因为暂时未发现就放弃。

油深埋地下,看不见、摸不着。所以石油勘探经常会遭遇失败,每个人、每个地方,都可能遇到。但是遇到失败并不可怕,重要的是,要能总结出失败的原因,分析后形成经验,用到下一步的工作当中去。老一代石油人,从不担心打井失败,担心的是失败以后情绪低落不再工作。放弃了,那就是彻底的失败。

在具体勘探过程中,我们强调“科学探索井”的理念。20世纪80年代初,国内石油储量增长出现放缓趋势,盲目布井、重复投入的问题突出。为此,我们提出,打科学探索井必须进行科学化、系统化的综合勘察。不能只是钻机一打就完事,而是要把地震、电法、重力、磁力等地球物理工作做详细,做分解,做了解。综合研究报告必须提早做好,评估这个区域有没有勘探价值。录井工作也必须细致,不能看一看就扔掉,必须像分析砂岩颗粒一样,每一颗都进行详细测试。那时候我们用四氯化碳,每一个井、每一颗粒都进行检测,就是为了不放过任何含油迹象。否则,我们很有可能已经穿过油层而不认识油层,造成重大遗漏。

在多年的工作实践中,我总结出了“创新工作七步法”:第一步,要有开阔的战略思想;第二步,要进行扎实的工程设计;第三步,每个想法都要落实具体的实施方案;第四步,要用坚定的思想、信念和措施,坚持不懈地进行下去;第五步,分阶段进行总结;第六步,根据新情况对原有方案进行调整;第七步,达到预期的最佳效果。

一个典型的例子是台参一号井。当时这口井打到1000米仍不出油,有人提出要停下来。但经过讨论,大家一致认为需要继续往下打。尽管有反对意见,说“侏罗系不够朋友”,意思是这一层不行,但我坚持认为必须坚持到底。另一个例子是火焰山地区,火焰山因岩石呈红色,远看如火燃烧而得名,西游记中也有记载。这里本是一个很好的油苗显示区,但有人认为已经有暴露,就不值得再探。然而,我们的科学探查在凹陷区2900米深处才遇到油流,形成一个与火焰山和另一口井呈三角形的构造,最终发现了侏罗系油藏。

我国的陆相地层与海相地层不同。有人认为陆相油田规模小,不如海相油田,但大庆油田就是由多个高点连成一片,面积达上千平方公里,说明陆相也能形成大油田。外国人曾提出“中国贫油论”,认为中国石油储量已达峰值,其依据是陆相生油理论不如海相。但大庆油田、老君庙油田的发现早已证明陆相也能生油。

我们的地质条件是全世界最复杂的之一,我们依靠细致的工作和综合研究,取得了显著成果。目前,页岩油勘探已在新疆、东北、华北等地展开,现在的勘探技术和设备远比过去先进,我们要继续深化对陆相地层的认识,寻找新的突破方向。同时,海上地区也是一个重要领域,还需要从头开始深入研究,揭开海相地层的奥秘。

总之,找石油必须坚持综合研究的方法,坚持再坚持。不能因为一口井未出油就轻言放弃,也不能因为局部成功就盲目推广。每一口井的成败,不仅关乎资源,更关乎整个找油队伍的信心。只要我们坚持科学精神,系统分析构造、沉积和成藏三大体系,中国的石油勘探就一定会有持续的发现和进步。

找油是我一辈子的习惯,每找到一个油气田,或者产量增加了,都给我很大鼓励。我的精神和民族情怀始终指引着我在科学探索的路上勇往直前,永不言弃。

(本文系中国工程院院士、石油地质勘探专家翟光明口述,光明网记者张佳兴整理)