点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

今年的北京

雨水较往年平均明显偏多

8月31日晚

长安街上还在下着雨

之后的两天

天气也是难以捉摸

……

9月3日上午

纪念中国人民抗日战争

暨世界反法西斯战争胜利80周年大会

在北京天安门广场隆重举行

……

短短四天时间内,天气阴晴不定,阅兵当日是否有雨,相信也牵动了不少群众的心。难道要靠运气了吗?当然不是,这背后,有着无数看不见的“天气守护者”在默默护航。当阅兵式上战机精准编队掠过天安门广场上空,当杭州亚运会开幕式的数字烟花与实景表演完美融合,当中国—中亚峰会的外交活动在晴空下有序开展,很少有人意识到,这些重大活动顺利进行的背后,有着一套精密运转的气象保障体系。从实时监测到精准预报,从人工影响天气到多部门协同,我国已构建起一套全链条、高精度的重大活动气象保障机制,用科技力量为各类盛典“保驾护航”。

(图源:央视新闻)

“卫星-雷达-地面‘三位一体’”编织的气象监测网

工欲善其事,必先利其器。高质量的气象保障始于全面且精密的监测数据。我国已建成全球规模最大的“卫星-雷达-地面‘三位一体’”综合气象观测系统,为重大活动气象预报提供坚实数据支撑。目前,全国范围内共有9万余个地面自动气象观测站24小时不间断运行,监测网络实现乡镇全覆盖,可实时采集气温、降水、风速、湿度等基础气象要素。与此同时,由546部新一代天气雷达组成的地面雷达网,能有效捕捉台风、暴雨、强对流等灾害性天气的细微变化,八颗在轨的风云气象卫星从太空俯瞰地球,实现对云系演变、台风动态、局地对流、大气环流等宏观气象过程的连续监测。

(地面自动气象观测站。图源:央视新闻)

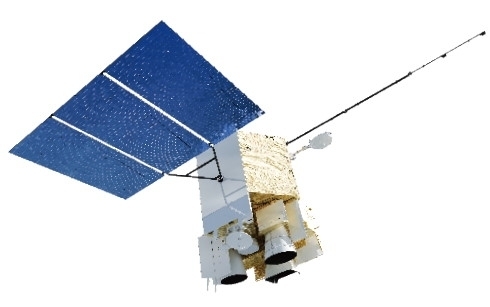

(风云四号B星。图源:国家卫星气象中心)

在重大活动保障中,这套监测系统还会进行“靶向升级”。以2023年成都世界大学生运动会为例,气象部门在开闭幕式主会场核心区布设了集成常规六要素与特种要素的“全能监测站”,并联合周边的激光测风雷达、微波辐射计等设备,构建起立体监测矩阵。特别值得一提的是,会场周边部署的X波段相控阵雷达可实现每分钟更新一次观测图像,相当于为天气变化装上“高速摄像头”,让短时强降水、雷暴等突发天气无所遁形。这种“全域覆盖+重点加密”的监测模式,为后续的精准预报奠定了坚实基础。

百米级、分钟级滚动更新的精细预报

如果说监测系统是“眼睛”,那么预报预警机制就是“神经中枢”,负责将气象风险及时传递给决策层和执行部门。我国已建立起标准化的气象灾害预警体系,针对暴雨、暴雪、寒潮等14种主要气象灾害,制定了蓝、黄、橙、红四级预警信号,明确不同级别对应的防御措施。

(国家气象中心预报员分析研判台风“杜苏芮”影响。图源:中国气象局)

在新中国成立70周年庆典筹备阶段,气象保障工作提前半年启动专项部署。中国气象局系统梳理并细化出七大类气象风险要素,构建了涵盖气温、风速风向、相对湿度、能见度、白天体感温度及夜间风力影响的六维监测体系。为强化技术支撑,从全国气象部门抽调24位顶尖首席专家组建国庆气象服务专班,提前一个多月进驻北京市气象局开展集中办公。服务期间,每日高频次加密会商,通过前后方协同服务体系,实现气象服务团队与庆典指挥部的全流程实时联动,确保各项保障措施精准贯穿活动筹备至实施的全周期。在2022年北京冬奥会期间,气象部门针对张家口赛区复杂的山地气候,开发了“分钟级、百米级”的精细化预报产品,其中0至24小时预报更新频率做到了10分钟一次,配合万里之外的风云气象卫星紧盯赛场天气变化,扫描到的数据形成实时监测产品以及更加精细的云图信息,集成在冬奥卫星天气服务平台(SWAP-OWG),为预报员提供交互式、高时空分辨率的监测数据支持,所形成的预报产品再通过专用平台实时推送至赛事组织方、运动员和安保团队,为雪上项目的赛程调整和安全保障提供了关键依据。这种“量身定制”的预报服务,已成为我国重大活动气象保障的标配。

(北京冬奥会期间,气象预报员在比赛现场测风。图源:北京市气象局)

人工干预,驾驭风云

人工影响天气作为应对气象灾害的一种技术手段,其核心是通过改变云的微物理结构,实现增雨、消云、消雾、防雹等目标。

云是水汽凝结或凝华的产物,而降水则是云滴进一步增长到足够大的结果。自然条件下,形成降水需要三个基本条件:一是云中水汽充足,提供“原料”;二是凝结核(如尘埃、盐粒等)充足,作为水汽凝结的“核心”;三是有上升气流,推动云滴在碰撞中不断增长。在众多云型中,冰水共存的混合云(0℃以下区域存在冰晶,0℃以上区域存在水滴)最有利于降水。这是因为冰晶和过冷水滴的共存会触发“冰晶效应”——冰晶通过凝华快速吸收水汽,增长为雪花或冰雹,进入暖区后融化成雨滴。而冷云(全为0℃以下)若缺乏冰晶,或暖云(全为0℃以上)中水滴大小均匀,则难以形成有效降水,这正是人工干预的突破口。

(人工影响天气专用型“双尾蝎A”无人机。图源:新华社)

在重大活动保障中,人工影响天气技术已多次立下汗马功劳。2008年北京奥运会开幕式当天,为应对可能出现的降水,气象部门在华北地区部署了多架人工增雨飞机和数百门人工降雨高炮,以及若干人工增雨火箭发射装置,提前对周边云系进行“消雨作业”,确保鸟巢上空在开幕式期间晴空万里。2019年国庆70周年阅兵前,气象部门在京津冀地区开展了大规模人工消云减雨作业,有效驱散了可能影响阅兵的云层。这些成功案例证明,人工影响天气已成为我国重大活动气象保障的关键技术。

专班联动,打造气象保障“智囊团”

重大活动气象保障并非气象部门“单打独斗”,而是需要多学科、多部门的协同作战。国家气象中心会专门组建重大活动气象保障服务工作专班,整合数值预报、观测分析、服务应用等领域的骨干力量,并邀请高校、科研院所的专家组成专家组,开展常态化专题会商。

(国家气象中心开展杭州第19届亚运会专题会商。图源:中国气象局)

以2023年杭州亚运会为例,气象保障专班提前6个月启动服务准备,开发了涵盖开闭幕式、赛事场馆、交通枢纽等重点区域的精细化预报产品,提供“逐小时、逐场馆”的天气预测服务。同时,专班与公安、交通、应急等部门建立实时联动机制,根据气象预报及时调整安保路线、赛事安排,形成“预报—决策—执行”的闭环管理。

大国力量,精准保障

(图源:央视新闻)

中国气象局的数据显示,近年来在成都大运会、中国—中亚峰会、上海进博会等重大活动中,气象保障专班提供的预报服务准确率均超过90%,人工影响天气作业有效率达80%以上,充分展现了我国气象保障的综合实力,今年九三大阅兵的顺利进行,再次证明了我国气象保障体系的高效运作。这一系列成果的取得,既依托于气象科技的前沿发展,也离不开多部门协同的高效执行,生动诠释了我国气象保障工作坚持以人民为中心的发展思想,为保障民生福祉、服务国家重大战略提供了有力支撑,充分展现了中国特色社会主义制度优势在公共服务领域的具体实践,为全球各国提供了气象保障服务的中国方案。