点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

“这是虎豹生活的地方!”近期,北京大学附属中学石景山学校的孩子们在科学导师的带领下,在东北虎豹国家公园内开展了一场别开生面的科学教育活动。生物多样性行为调查、乡村自然观察、乡村经济发展调研、当地非遗文化实践、科学课程汇报……为期6天的体验,对成长在城市中的青少年来说,不仅是知识的传递,更是情感的共鸣。“学生不仅观察生物多样性,更运用了地理知识分析栖息地环境,数学方法统计种群数据,甚至语文能力撰写调查报告。” 北京大学附属中学石景山学校教师李佳说,“这就是将真实生态场景变为跨学科探究平台、强调知识在复杂情境中的综合应用与实践能力培养的最好实践”。

自教育部等十八部门联合印发《关于加强新时代中小学科学教育工作的意见》以来,科学教育的重要性已成为社会共识。随着暑期临近,校外科学教育以其独特的方式,为学生提供了与校内教育不同的学习体验。从课堂主阵地到校外大课堂,如何通过完整的科学教育体验活动,引导学生深入理解科学理论,提高科学认知素养?北京大学附属中学石景山学校通过在东北虎豹国家公园开展科学考察活动,带领学生深入国家公园给出了自己的答案。

国家公园:用好自然资源禀赋做好科学教育加法

国家公园是我国自然生态系统最重要、自然景观最独特、自然遗产最精华、生物多样性最富集的区域。这里的原始红松针阔混交林成为地带性顶级群落,自然生态环境原生性强。东北虎豹国家公园良好的自然生态系统养育和庇护着完整的野生动物群系,从大型到中小型兽类构成完整的食物链和食物网。优越的自然禀赋决定了国家公园是开展自然教育、探索自然新知的最佳场所。

国家林草局东北虎豹监测与研究中心主任、北京师范大学教授冯利民表示,科学教育不仅在课堂之内,也在课堂之外。在他看来,东北虎豹国家公园既是天然的自然博物馆,又是天然科学实验室。让学生们前往野外实地考察,是激发孩子们好奇心、提升其探索能力的重要途径。

在本次活动中,森林生态系统生物多样性调查环节,让孩子们变身科学家,对国家公园自然资源进行了观察、记录,同时在科学导师的指导下,实现动手操作和团队合作,让抽象的概念、枯燥的知识在实践中生动起来。该校初一学生董佳宁说:“通过观察和记录动物脚印、所见所闻,让我们更深入地理解生态系统的运作和各种野生动物的习性特点及其面临的问题,让我通过这次活动理解了保护野生动物和保护自然的重要意义”。初一学生麻莘瑶则表示,“区别于往常在博物馆的标本与虚拟的影像中了解自然,这一次的亲身经历,让我们真正融入了大自然,发现了更多平常难以了解的知识”。

冯利民作为本次科学教育活动的科学家顾问,在科学课堂里,指导学生们分组实验、记录数据、讨论现象、得出结论。他强调要打破学科之间的壁垒,依托珲春东北虎豹国家公园资源的优势,围绕生物、地理、语文、物理、化学等学科,创构符合学生学情、具有时代感、体现生活特色的课程内容,融通不同学科的知识和能力,既可以激发学生学习兴趣,又可以引导学生完成跨学科主题学习活动,从而促使学生建构新知识、获得新能力、解决新问题,帮助学生将所学知识融会贯通,提升学生“全面发展”的核心素养,培养学生的科学思维和责任意识。

学校:构建 “场景化”科学教育 实现跨学科浸润式学习

在东北虎豹国家公园身临其境的实地考察过程中,孩子们时不时发出 “哇哦!”的惊叹,会发现挠头不解的奇妙现象,会不断向科学导师提出“为什么”“怎么会这样”的问题。从肉眼观察到制作样本,从与老师积极交流到独立思考,活动让孩子们尽情地解放手、脚、眼、脑、耳。科学教育不仅是学习科学知识,更是基于探究实践,激发中小学生好奇心、想象力和探求欲,培养学生的科学兴趣,掌握科学思维和解决问题的能力。初一学生林梓妍表示,以前的研学活动就是参观一些景点或者博物馆,不仅形式化,内容也比较单一。而这次活动更聚焦在科学考察上。“通过专业的指导,让我们亲身参与到生态调研等具体的科学实践中,和学科知识结合更紧密,能让我们更深入地了解国家公园的生态保护等方面的知识,让我真切地感受到国家公园不仅仅是一个自然区域,它在保护生物多样性、维护生态平衡等方面有着重要的作用”她说。

学校教育是培养学生科学理论知识的主要场所,但受制于时间、空间和资源,无法满足科学教育的全部需求,需要校外教育作为有益补充和重要帮手。北京大学附属中学石景山学校科学教育中心主任翟永霞表示,学校将充分挖掘校内外资源,设计丰富的科学实践课程,让学生体验真实的科学研究过程,从中学习科学知识、发展科学思维。

当科学热情被点燃,对科学的好奇心便会源源不断的产生,科学知识不仅仅局限于书本,真正做到让青少年通过科学教育去探索,他们心中那颗科学的种子才能生根发芽。“这次实践活动也让我受到很大启发,比如以前的课堂向学生讲光合作用更多的是灌输知识,而现在为了帮助学生更好地理解,可以在语文课上读植物日记,在数学课上计算叶片生长率、在美术课上画叶脉结构、在生物课上动手做实验”。该校教师秦雷表示,通过这次科学教育活动,感受到科学教育“系统性”和“持续性”的重要性,这种融入课程的模式,会像串珍珠一样把知识点连成线。“不过实际操作中,对老师的要求也更高了”他说。

值得注意的是,《关于加强新时代中小学科学教育工作的意见》提出,“注重将知识学习与实践相结合,强化做中学、用中学、创中学”。李佳表示,课外教育与课内教育通过本次实践活动得到了有益促进和补充的效果,实践活动帮助学生内化知识,将课本中抽象的“食物链”“栖息地”等概念转化为可感知的经验,显著提升理解深度;同时实践活动极大生成了教学资源,实地采集动植物样本,使课堂更具真实性和探索性。在重塑学习动机方面,则让学生直面生态保护的真实挑战,激发学生用所学知识设计解决方案,推动知识从“记忆”转向“应用”。李佳说,学生经历“发现问题、收集证据、验证结论”的完整科学实践循环,这正是“经验学”理论在真实场景中的具象化——知识在行动中被赋予意义。

学生在科学导师带领下观察鸟类

学生:课本上抽象的知识变得生动

兴趣是创新之源,因为兴趣,人类才会在探索世界中充满激情, 在基础教育阶段,提升青少年科学素质,培养具备科学家潜质的青少年,要以科学兴趣为基础,坚持兴趣导向。本次东北虎豹国家公园科学探究活动,不仅让青少年尽情感受在大自然探秘的乐趣,亲自在野外调查动物痕迹或采集科学样本,亲身体验各种生态学研究方法,模拟科学研究的过程,还通过小组任务、破冰行动、夜观探秘等多种形式增强了科学探究的乐趣。初一学生王依晨在活动结束后写出了自己的感受:我们徒步在原始森林中,领略着原始风光,观察到了森林中的鸟类、昆虫和各种我们没有见过的植物。我体验到了不一样的生活。通过观看红外摄像机素材,亲眼看到了东北虎、东北豹、黑熊、棕熊、梅花鹿、狍、狗獾等众多野生动物在森林中自由奔跑,与当地村民们的朝夕相处,使我了解到了保护野生动物的重要性。“在这里我们‘看到’了课本上的知识,当抽象的知识变得生动,让我亲身感受到了发现知识的乐趣”。

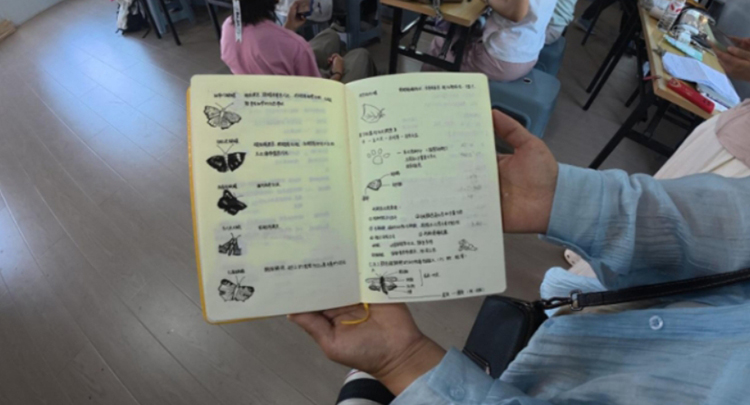

学生所画的自然笔记

森林的泥土,鸟儿的鸣唱,落叶的脉络,都是科学教育的重要资源,东北虎豹国家公园科学探究活动把这些资源有效地组织起来,让青少年能够在“玩中学,做中学,创中学”,助推科学教育实现高质量发展,让科学教育“自然”发生,效果自然显现。正如参与活动的初一学生康清扬所说,只有真正走进大自然,而不只是在博物馆参观,才让我更深刻感受到大自然的震撼,更能直观地感受自然生态的价值。

作者:翟永霞,系北京大学附属中学石景山学校科学教育中心主任