点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

火星

一颗红色的星球

地球的邻居

承载了人类对地外生命

和星际移民的终极想象

从早期的飞越和环绕探测

到如今的着陆和巡视探测

火星已经成为人类探测最多

研究程度最高的类地行星

2020年7月23日

我国首次火星探测任务“天问一号”

在文昌航天发射场发射升空

2021年5月22日

“天问一号”搭载的“祝融号”

成功驶上火星表面

开始对乌托邦平原实施

世界上首次巡视器雷达探测

其携带的高低频段雷达

先后传回了11批科学数据

不过

令人意想不到的是

解译这些数据

背后却凝聚着科学家的不懈努力

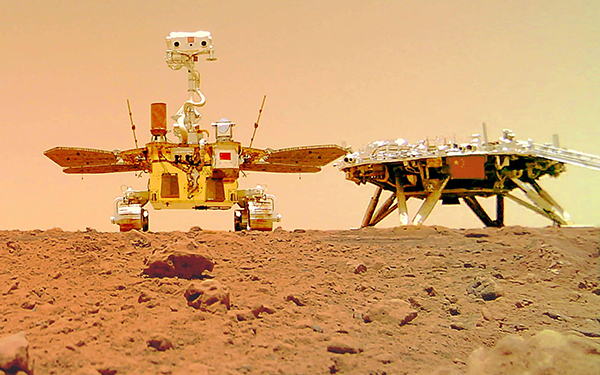

2021年5月22日,“祝融号”火星车安全驶离着陆平台,到达火星表面,开始巡视探测

当雷达数据传回地球时

科学家们“有点懵”

由于火星地表石块密布

雷达波被“疯狂”反射

接收到的有效信号

淹没在“噪声海”中

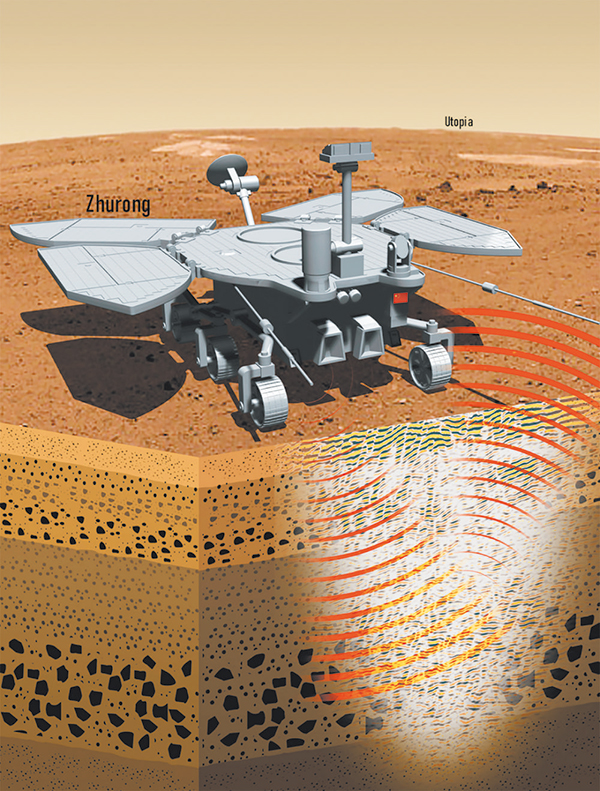

“祝融号”火星车在乌托邦平原进行巡视雷达探测。邓俊绘图

而且

随着深度逐渐变大

雷达向下穿透的能量越来越弱

想在噪声干扰中

提取来自深部的弱信息

越来越难

“如何从强的噪音之中提取弱信号

成为一个关键问题”

中国科学院地质与地球物理研究所

火星研究团队成员

张金海研究员坦言

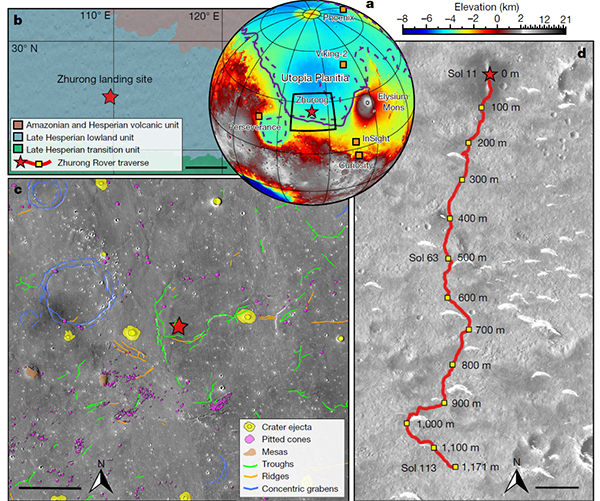

“祝融号”着陆区地质地貌图。(a)祝融号、凤凰号、洞察号、好奇号、毅力号和海盗号着陆点位置及古海岸线位置;(b)“祝融号”着陆点附近的简化地质图;(c)“祝融号”着陆点附近的地形地貌图;(d)“祝融号”行驶路径图

面对困境

科学家们开启“Hard模式”

去噪、模拟、验证……

用“绣花功夫”从噪声中捞出微弱信号

创新了火星雷达弱信号提取方法

高精度成像与建模仿真关键方法

相继产出了一批

有关火星的科研成果

火星研究团队讨论雷达弱信号提取问题

“如何通过新的技术,

让这些数据焕发新的生命力,

这是我们未来的一个很长久的任务,

也许是10年、20年。”

点击视频

看科学家如何在祝融号雷达数据里“挖宝”

策 划

宋乐永

撰 稿

宋乐永 宋雅娟 肖春芳

记 者

宋雅娟 肖春芳

剪 辑

肖春芳 褚嘉仪(实习)