点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

编者按:

青春路上,以怎样的姿态前行?选择面前,你是否会犹豫不决?光明网推出《繁星追梦·院士的答案》特别节目,与两院院士深入对话,为青年群体解惑答疑。时代各有不同,青春一脉相承,你也能找到属于自己的答案。

本期专访中国科学院院士、中国科学院大连化学物理研究所研究员张涛。

“这是革命的春天,这是人民的春天,这是科学的春天!”1978年,郭沫若在全国科学大会闭幕式上发表了《科学的春天》讲话,激发了少年张涛对科学的好奇与遐想,梦想的种子在他的心中悄悄埋下:用科学振兴国家。

彼时,国家提出“早出人才、快出人才”的理念,还在读高二的张涛被选中提前参加高考。虽然取得了中上等的成绩,但最终与他填报的志愿失之交臂。此时,张涛面临着两个选择:放弃数学志愿,接受老师的邀请,进入汉中师范学院(现陕西理工大学)化学系;或是再读一年,重新高考。

年仅15岁的张涛选择了前者。在陕西理工大学的学习过程中,他逐渐被化学所吸引。那些物质的奥秘、合成新物质的乐趣,让他逐渐爱上了这门学科。

张涛院士接受光明网记者采访

回忆起这段经历,张涛说:“一开始有点不情愿、不甘心,但随着时间的推移,我发现化学世界充满魅力,它让我看到了物质创造的无限可能。”

19岁大学毕业后,张涛回到母校陕西安康中学教了一年中学化学,同时准备报考研究生。他为自己定下了两个关键坐标:一个要在大海边,一个是要选中国最好的研究所。

1983年,经过不懈努力,张涛如愿来到位于海边的中国科学院大连化学物理研究所开始读研,并且选择了这里的王牌专业——催化。“大连化物所‘不拘一格降人才’的选贤用能之心让我倍感踏实,林励吾、臧璟龄两位导师也为我开启了催化领域研究的大门。”

科研之路也并非一路坦途。1995年,张涛成立了自己的课题组,彼时我国航天事业还在起步发展阶段,航天航空催化的相关需求相对较少,难以支撑课题组。

“当时任务青黄不接,所里一度准备解散这个课题组。后来,导师林励吾建议所领导让我们这些年轻人去试试,没准还能把课题组救活。”张涛边回忆边告诉记者,此后他和团队成员将其在金属催化方面的优势盘活,开始做民用催化剂去市场上卖钱,然后再反过来支持课题组的基础研究。

机会不负有心人。后来,随着我国航天事业的快速发展,课题组任务多了起来,经费充足后,他再一次作出选择,继续回到前沿的基础研究领域,期望在化学研究中添上自己的一笔。

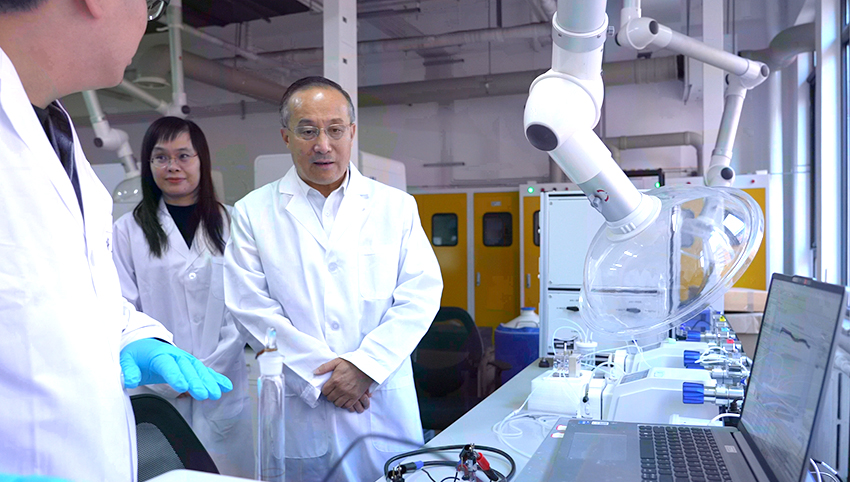

张涛院士指导学生

时值2000年,纳米催化的概念在全球非常火热,各国科研人员都在这一领域角逐。“当时纳米催化的热度就跟现在单原子催化一样,我回头一看,我的老本行,我的功底是金属催化剂。我现在有条件了,那在纳米催化的基础上我们还能做什么?再往下做还有什么呢?极限在哪里?”

“那不是就一个原子,每一个原子都分开,这不就是我们单原子催化的雏形吗!”再聊当年的选择,张涛依然激动,声音都提高了些许,“做科研就是要有‘天方夜谭’的想法”啊!

2011年,张涛团队在国际上提出了“单原子催化”这一概念,并制备出首例具有实用意义的单原子铂催化剂,引起了国际学术界的广泛关注。

单原子催化不仅部分颠覆了传统催化理念,更为开发低成本高效贵金属工业催化剂提供了可能。“用化学最小的尺度来研究和理解催化反应的机理和本质,而不是像过去一样在‘黑匣子炒菜’,我觉得这个概念提出是十分必要和重要的”,张涛说,“我们希望通过这个概念推动催化领域的发展,为解决全球性问题贡献一份力量。”

“热爱科学、崇尚科学、献身科学”,这既是张涛对年轻人的殷切寄语,也是他躬身践行的不渝信条。于他而言,执着于科研的根源,就是“为国家、为人类能够多做点事情”的质朴决心。

记者:宋雅娟 肖春芳 王笑颜(实习)