点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

作者:许向阳

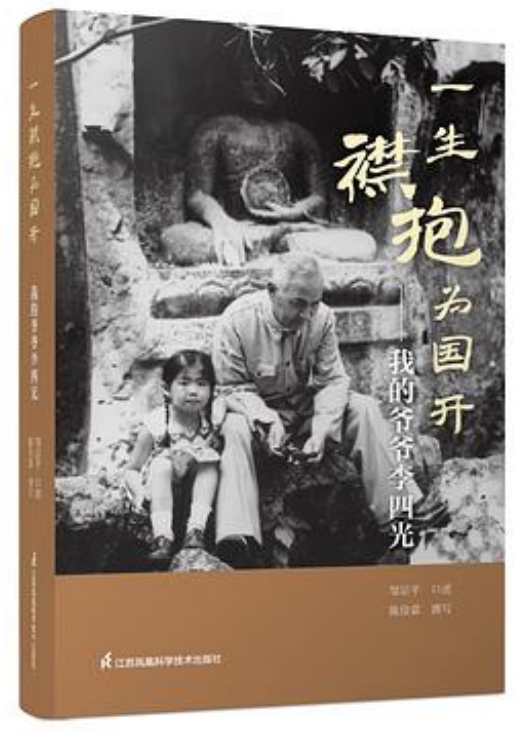

李四光作为享誉海内外的著名地质学家,是我国近现代科学技术的重要奠基人之一。2023年,我与李四光纪念馆高级顾问、李四光外孙女邹宗平女士赴天津滨湖中学参加弘扬科学家精神主题的“大思政课”报告会。她作的报告主题是“石迹耿千秋——李四光的故事”,我作的报告主题是“中国科学家精神”。会间得知她正在撰写《我的爷爷李四光》传记,约定出版后送我一册。第二年,她如约寄来江苏凤凰科学技术出版社的《一生襟抱为国开——我的爷爷李四光》,并嘱写作书评。全书阅毕颇有感怀,遂诉诸笔端。

一、传记作者邹宗平

新中国成立之初,中国科协成立时李四光曾当选为中国科协首届主席。2001年我从军队转业到中国科协机关工作,虽未能在李四光主席的直接领导下工作,但与传记作者、李四光的外孙女邹宗平女士多有工作联系。邹女士作为李四光先生当下唯一直系亲属,与外祖父共同生活了18年,对李先生工作生活的方方面面都有细致入微的观察和体认。传记追昔忆往的切入点和视角与邹女士个人的经历、性情密切相关。

作者邹宗平在武汉大学李四光塑像前留影

邹宗平毕业于北京大学地质地理系,毕业分配至中国地质科学院地质力学所工作,之后,调任李四光纪念馆从事科学文化传播工作。她为人朴素率真,直言快语,容易沟通。当问及这本书的特点时,她说:“把我爷爷李四光和我们家的事都搬进了书里。”话说得朴实明了。我读后不禁感叹,这本书以作者独特经历和全新视角丰富了科技史料,弥补了事件细节,校正了坊间误传,将历史的骨架变得有血有肉、有温度。这里借用我国著名科技史专家樊洪业先生的话来概括书的精彩——历史因细节而生动,往事因亲历而鲜活。作者身处爷爷李四光、父亲邹承鲁、母亲李林“一门三院士”的开明家庭,虽然她的生活中科学家、政治家、社会名流环绕周围,但长辈对这个独苖女孩并没有培养成大师的期待和要求,日常可谓是降维兼容。她本人也未曾亲临科技前沿,未曾卷入政治漩涡,未曾经受社会鞭挞,也未曾有过灵魂拷问的深刻。作者邹女士无奈地承认,“尽管与大师长期生活在一起,但要真正反映大师的思想高度和认知深度,确实是我难以企及的。”

1969年,李四光与家人在一起——最后一张全家福

二、科学救国梦启程

“李四光纪念馆”有一尊李四光先生的雕塑,上面镌刻着他奋斗一生的座右铭:“我是中华儿女,祖国培养长大的,我的知识和研究成果理应对祖国、人民有所回报,这是一个科技人员义不容辞的责任。”邹女士着意描写了李四光16岁时怀揣科学救国梦想留学日本,追随孙中山先生参加创立同盟会时的场景,“孙中山先生抚摸着他的头,亲切叮嘱道:‘年纪这么小就参加革命,这很好。你要努力向学,蔚为国用。’”李四光牢记孙中山教诲,并作为他日后学术生涯的动力源泉。我国地质学研究在近代还是走在世界前列的,1913年便成立了地质调查所,1922年成立了中国地质学会,1928年成立中央研究院地质研究所。以李四光及丁文江、章鸿钊、翁文灏、葛利普等前辈为代表的地质学家群体,试图引领中国走向现代科学救国之路,在我国科技史上具有重要地位,发挥了重要作用。

1912年孙中山与湖北各界代表在都督府合影(第三排右二为李四光)

李四光先后在日本和英国接受高等教育,他精通日语、英语、德语、法语、俄语,学贯中西,博通古今。他在伯明翰大学本科求学期间,除地质学外还兼修了物理方面的课程。当时他选修物理的真正原因是,“地质学归根结底是一门定性不定量的科学,今后地质学的发展不能仅仅停留在描述性科学的层次,必须朝着精准科学的方向不断深入。为了这个目标,就必须引进工具,所以要学习物理和数学”。他早早地便具有了对科学发展的前瞻性认识。李先生的硕士论文《中国之地质》引经据典地说明,过往地球上重大的地质过程和地球内部的物质状态,很早便引起了中国古代思想家们的关注。如‘沧海桑田‘表明了地面升降的事实,而这也是近代地质学‘均衡论’的存在依据。他认为:“中国地质有自己独特的区域特点,决不能生搬硬套西欧的区域地质建立起来的地质术语和概念来阐述中国的地质现象和独特的地质构造问题。”这些学术思想无不体现着他追求真理、实事求是、理性质疑、守正创新的价值追求。

1914年,李四光留学英国在宿舍读书

1934年,他的学术著作《中国地质学》一经出版,即在国内外引起强烈反响。李四光先后在英国伦敦、剑桥、伯明翰等八所大学讲授《中国地质学》,受到学术界的欢迎赞誉。英国皇家学会李约瑟教授在阐述大地构造时表示:“很幸运,在这一方面,最卓越的地质学家之一李四光为我们提供了第一部内容丰富的地学著作——《中国地质学》。”1962年,李四光完成了他毕生最为重要的学术著作——《地质力学概论》。

李四光时常提起同行翁文灏,“翁文灏曾救过我一命”。书中介绍了李四光民国时期对蒋介石及其国民党政府的抵触和仇视情绪,他多次拒绝高官厚䘵、拉拢和宴请。李四光到重庆参加中央研究院的院务会议,会后蒋介石和宋美龄举办宴会,李四光得知后立即返回广西。宴会上,他的座位被安排在蒋介石的旁边,席间蒋介石忽然问翁文灏:“李四光先生怎么没有来?” 翁文灏回答说:“重感冒,发烧。”过了片刻,蒋介石又问旁边的陶孟和,他也附和道:“李先生病了。”李四光得知后十分感谢翁文灏等同行的无约相助。李四光这样做学问,不禁让人想起竺可桢先生诠释践行科学精神的名句:“只问是非,不计利害。”真是令人既担心又敬佩。

书中还有不少章节提及耐人寻味的历史轶事:第13章“受聘归国”,写因蔡元培赏识受聘为北京大学地质系教授、系主任的因缘际遇;第18章“和鲁迅先生打的那场笔官司”提及当年与鲁迅之间的关系;第22章“恩恩怨怨丁文江”,披露不少与地质学家丁文江的纠葛;第28章“石迹耿千秋”,展现了与学生朱森等人的关系——都值得一读。

1948年英国伦敦,李四光代表中国地质学会参加第十八届国际地质大会组委会合影(第二排右起第十三人为李四光)

三、智慧奉献新中国

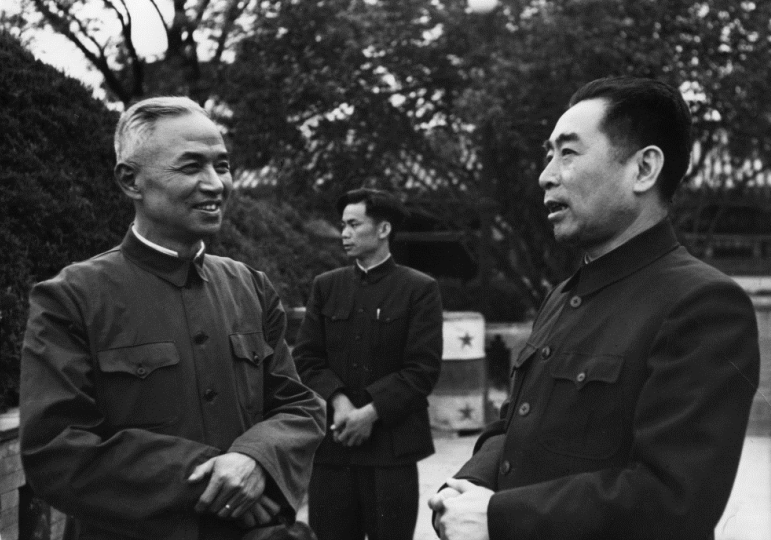

李四光与周恩来的交往可以追朔到1944年的抗日战争期间,李四光全家搬到重庆北碚。时任中共代表团的周恩来副主席听说后,秘密来到其住处。周恩来鼓励他:“日本鬼子就要被赶出中国,我们的胜利也不会很远了。到那个时候,我们就要搞建设了。”这次倾心畅谈,周恩来详细介绍了中国共产党的政治主张,并分析了形势局面的发展,为李四光在黑暗中前进引来曙光。

1950年,李四光归国,在南京火车站受到隆重迎接

1952年,周恩来总理与李四光亲切交谈

新中国成立后,李四光辗转回国参加社会主义建设,曾担任中国科学院副院长,当选世界科学工作者协会执行委员会副主席,任国家地质部部长,当选中国科协第一届主席;任国务院科教组组长等领导职务。他作为科技界的代表,当选政协二、三、四届全国委员会副主席。邹女士的文字详实介绍了李四光先生长期在周恩来总理领导下,投身于科技发展、治国理政之中的合作关系和个人交往。同时,介绍了他在新中国建设事业中做出的诸多贡献:对第四纪冰川的发现,创办建设中国长春地质专科学校、山东大学地质矿产学系、东北地质学院、地质部宣化地质学校(现河北地质大学)等专门院系,为我国“两弹一星”事业寻找铀矿,参与石油勘探大会战,构建地震预测预报体系等等。

1955年被带到中南海会议上的铀矿石标本

1967年,李四光在地应力实验现场

为改变中国工业的落后面貌,毛泽东发出“向科学进军”的号召,李四光受到毛泽东的多次接见,汇报科研工作进展。第41章“紧握巨人的手”记载,1969年,毛泽东在人民大会堂接见科技界代表,会见结束,毛主席和李四光在休息室畅谈了1个多小时。两人相谈甚欢,从天体的发现一直聊到人类的起源,临走时毛主席说:“我现在对科学挺有兴趣,你能不能给我找点书?”并用手画了个大圈说:“就你研究范围里的那些。”李四光感慨毛主席的博学多闻,把自然科学特别是地质学中的一些重大问题整理成提纲性的短篇资料,力求系统简练地表达出来。最后形成七个部分的内容:一、从地球看宇宙;二、启蒙时期的地质论战;三、总结地层工作的要点;四、古生物及古人类;五、三大冰期;六、地壳的概念;七、地壳构造与地壳运动。总计约17万字,60多幅图片,命名为《天文、地质、古生物摘要(初稿)》呈送毛主席。之后,科学出版社出版发行了《天文、地质、古生物》,成为李四光晚年重要的著作之一。

1969年,毛主席拉着李四光的手,一同接见科技界群众代表

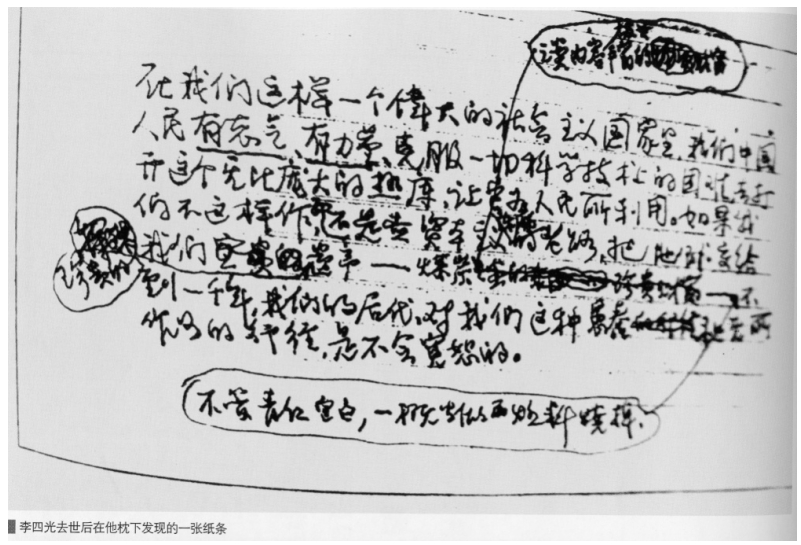

1971年4月29日,李四光因病逝世,人们在遗物中发现他在病中留下的纸条。有这样的文字:“在我们这样一个伟大的社会主义国家里,我们中国人民有志气,有力量,克服一切科学技术的困苦,去打开这个无比庞大的热库,让它为人民所利用……”

1971年,李四光病逝后,人们在遗物中发现他在病中留下的纸条

四、大师修为传佳话

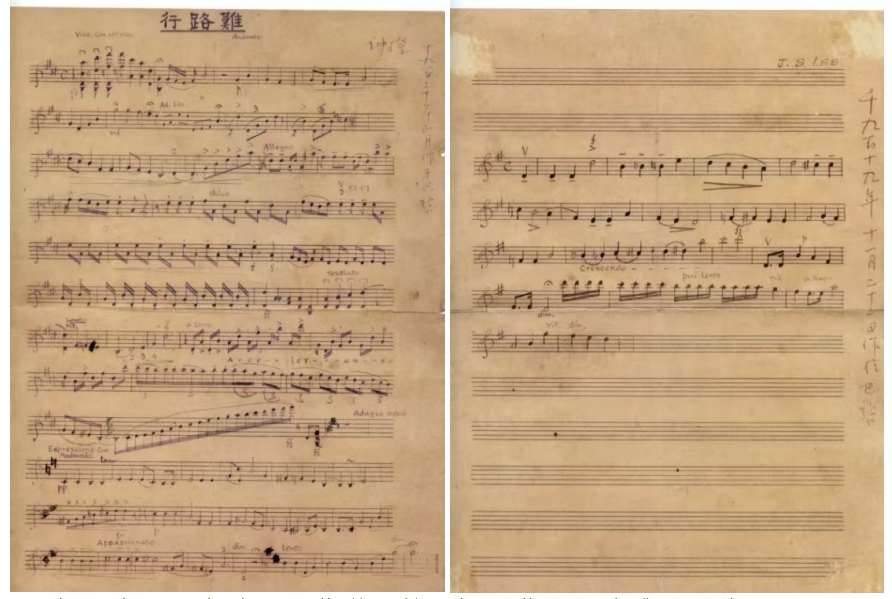

艺术对人的滋养是不可或缺的,它使人变得灵性通透,使人的灵魂变得高贵而有趣。李四光家中有一把他早年留学英国时在旧货摊上购买的小提琴,安静地保留了半个多世纪。1990年,上海音乐学院整理编纂《萧友梅文集》时,在音乐家萧友梅文稿中无意发现了李四光创作的五线谱乐曲,眉端工整写着曲名《行路难》(1920年作于巴黎)、作者仲揆。如今已被证实为中国第一首小提琴独奏曲。书中详细介绍了李四光在寻求救国路上为抒发内心苦闷所作的这首《行路难》作品的前世今生。

1920年,李四光在法国巴黎谱写的小提琴曲《行路难》手稿

李四光英国留学期间在旧货摊上购买的小提琴

李四光、李林、邹承鲁一家三位中国科学院院士,分属地质、物理和生物化学三个不同的学术领域。正如作者所述:“这本书区别于一般传记,能够将科学家以及他们的家庭生活真实生动地呈现给各位读者,这本身就是一大难题。”本传记的写作在这方面做出了很好的尝试”

五、大师精神再弘扬

2012年,时任中国科协党组书记、常务副主席陈希同志提出与国家教育部合作,在大学中以师生演校友、师弟演学长的方式,实施“共和国的脊梁——科学大师名校宣传工程”的科学家剧目排演活动。书中最后第50章“化作一棵树”,记述了中国地质大学(武汉)排演李四光事迹的话剧《大地之光》,就属于这个工程的首批入选剧目。该剧每年在学生中传承排演,代代相传,并到全国各地进行过巡演。我当时在中国科协调研宣传部任宣传处处长,在陈希书记领导下参与组织实施了这项工程。提出这项倡议初期,许多大学的领导向宣传处询问并提出申请入选的科学家,面对他们提名的这些大名鼎鼎的科学家,我担心把握不准,无法给出直接答复。我们开始起草入选科学家标准的“八股文”,拟用文件解决问题。在一次工作会议上,我提出了各大学积极申报的情况和我们的困惑,如国籍问题、在世和去世问题等,陈希书记说,我们要宣传的科学家应该是“热爱共产党,热爱新中国,民族英雄式的科学家”,我当时豁然大悟,大道至简,领导的一句话三层意思抓住了宣传工程的本质和初衷。从此,我们便用这句话取代了发文,并以此作为标准与大学同志商讨衡量入选科学家。终于,按计划完成了“科学大师名校宣传工程”首批入选的六位科学家。除中国地质大学(武汉)排演宣传李四光的话剧《大地之光》之外,还有清华大学排演邓稼先、北京大学排演王选、浙江大学排演竺可桢、上海交通大学排演钱学森、中国科学技术大学排演郭永怀。通过这项工程的实施,塑造科技界的民族英雄,引导广大青少年和科技工作者把智慧和力量凝聚到为实现中华民族伟大复兴的中国梦而奋斗的宏伟事业中来。

中国地质大学(武汉)师生排演李四光话剧《大地之光》剧照

从中国近现代科技发展历史演进看,爱国精神是中国科学家与生俱来的一种价值追求,是中国科学家自身特有的遗传基因,李四光就是这些老科学家的典型代表。当前,百年未有之大变局加速演进,科技竞争已经成为国际竞争的关键要素,民族复兴伟业赓续前行,学习和传承李四光等老一代科学家践行的中国科学家精神,仍然具有重要的现实意义。

(作者许向阳系《科学家》杂志名誉总编辑,中国科协原机关党委副书记、一级巡视员)