点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

1·元素周期的界限

超重元素是元素周期表中第104号及之后的元素:从[图一]开始,然后是[图二](Db)、[图三](Sg)、[图四](Bh)等具有奇特性质的元素,一直到有史以来产生的最重元素,即名为[图五](Og)的第118号元素。人类仅制造出数量极少的超重元素。截至2020年,距离首次在实验室中成功合成出已有18年,科学家报告称他们总共制造出了5个原子。即便他们可以制造更多的原子,它也永远不会是那种可以拿在手里的东西,因为具有很强的放射性,会自行分解而释放出大量热量。利用“一次一个原子”的超快技术,研究人员开启了对元素周期表中未知区域的探索。他们发现,就像任何中世纪制图师对世界的想象一样,那些未知区域非常奇妙。在这片未知的化学元素周期表的边界,原子有许多奇特的性质,包括南瓜形的原子核,以及电子与原子核间极强的相互作用,而使电子受相对论规则的约束,这样的电子与围绕黑洞运行的物体没有什么不同。

图一

图二

图三

图四

图五

图六

图七

图八

图九

图十

电子轨道模型

元素周期表的尽头是一个无法根据现有规律进行推测的区域。在这里,从原子序数为104([图一],元素符号为Rf)开始的所有元素,都从未在自然界中被发现过。事实上,它们很明显不愿意出现在这里。因为它们的原子核会在自身形成的瞬间,通过裂变或放射性衰变将自身撕裂开来,由此释放出其内含的所有质子和中子。

这些超重元素的性质可能会揭示更多关于在大规模天体物理现象(包括超新星和中子星合并)中产生的原始元素的信息。但不仅如此,研究这类奇特物质可能有助于科学家理解我们周围自然存在的、更为典型的物质。随着研究人员在这些原子的确定和测量方面做得越来越好,他们正在拓展最初提出的元素周期表的边界。“元素周期表是化学中最基本的工具,”美国密歇根州立大学稀有同位素束流装置的理论核物理学家和首席科学家维托尔德·纳扎雷维奇说,“元素周期表的界限是什么?原子物理学的边界在哪里?化学的尽头又在哪里?”

2·超重元素的产生

在美国劳伦斯伯克利国家实验室一个被称作“1号实验洞”的混凝土走廊里,距离世界上为数不多的一台可以合成超重原子的仪器只有几步的墙上贴着一张海报大小的表格,其中元素是按照核素(具有特定质子和中子数目、处于特定核能态的原子)来排列的,或者说是根据原子核中质子和中子的数量来排列的。这张图表展示了所有已知关于元素的核结构、衰变以及同位素(具有相同质子数而中子数不同的元素变体)的信息。

这是一份不断被编辑和更新的文档。图表上的注释是在2006年印刷后用记号笔加上去的。这些记号就像原子物理学的航海家在航行中用铅笔标注新“岛屿”一样。不过,在这种描述下,岛屿指的是元素中拥有更多质子数的同位素,它们只能在粒子加速器这样的装置中才能看到。在这片区域内,制造一个你想要的原子可能需要一周的时间,因此记录实验的进展至关重要。

“每个人都喜欢手写的部分。”劳伦斯伯克利国家实验室重元素研究团队的领导者杰克琳·盖茨说,“如果我们2023年才把它打印出来——”

“那就没有这么有趣了。”劳伦斯伯克利国家实验室的科学家珍妮弗·波雷补充道。

“那就没有这么有趣了。”盖茨也对此表示赞同。

盖茨是一位核化学家,她幽默风趣,对自己及所在团队为合成超重元素而研制的装置情有独钟。他们在伯克利市山坡上的一个实验室里,用一个2.2米宽的回旋加速器(一种鼓形粒子加速器)将标准尺寸的原子撞在一起,由此制造出一些超重元素。这种回旋加速器的建造始于1958年,此前第一颗核弹爆炸时,科学家看到爆炸产生的沉降物会最终形成新的放射性元素,如镄(原子序数为100)。如今,回旋加速器仍保留了最初的大部分结构;在控制室里,冷战时期经常出现的银色表盘的旁边,是20世纪80年代的米色面板和现代升级版的蓝色按钮。

1969年,第一种超重元素[图一]在这里合成了出来。[图一]元素得名于帮助解释原子结构的欧内斯特·卢瑟福。再往前几年,位于俄罗斯杜布纳的联合原子核研究所也制造出了[图一]元素,这个团队还在2002年首次合成出了[图五]元素,是以这一团队的领导者尤里·奥加涅相的名字命名。从20世纪50年代末开始,创造新元素的竞争变得比用来制造它们的离子束还要火热。如今,围绕究竟是谁先合成了什么元素的激烈争论,主要发生在劳伦斯伯克利国家实验室和俄罗斯联合原子核研究所之间,这在历史上被称为“超镄元素战争”。

到20世纪80年代,德国原子核研究机构亥姆霍兹重离子研究中心(当时被称作重离子研究学会)也加入了这场竞争。这三支团队竞相制造新元素,使元素周期表边界的原子序数越来越高,并且他们轮流拥有新元素的命名权。1996年,研究人员发现了[图六]元素(Cn),是第112号元素,以尼古拉斯·哥白尼的名字命名。围绕着超重元素的争论仍在继续。1999年,劳伦斯伯克利国家实验室的研究人员宣布发现了第116号元素,但在发现他们其中的一位科学家伪造证据后,他们撤回了这一声明。后来在2000年,俄罗斯联合原子核研究所成功制造了这种元素。现在第116号元素名为[图七](Lv),以美国劳伦斯利弗莫尔国家实验室的名字命名。2004年,日本理化学研究所合成出了第113号元素,名为[图八](Nh),以日语中的“日本”命名。虽然第118号元素是有史以来合成的最重的元素,但最近发现的超重元素实际上是第117号元素[图九](Ts),于2010年由俄罗斯联合原子核研究所宣布;科学家将第117号元素命名为[图九],是为了纪念参与实验的几个机构所在的田纳西州。

制造更重元素的竞赛持续到今天,这不仅是因为研究人员不断成功确定了元素周期表中的新元素,还因为理论学家预言,质子和中子的某种组合可能会形成相对稳定的元素,即位于“稳定岛”的元素,这样的元素不会立即衰变。“一些理论预言这些元素的半衰期为一年、100天或1000天。”物理学家兼日本理化学研究所核化学团队的负责人羽场宏光说。该团队目前正在寻找第119号元素。

半衰期指的是一种物质大约一半的原子发生衰变所需的时间。只有物质的半衰期够长,人类才方便进行重要的实验,或是用之于新技术。不过,目前对超重元素的研究主要集中在它们的基本性质以及它们所揭示的核动力学上,而不是它们作为材料本身的用途。然而,这并不意味着它们最终不会变得有用。“我们现在所做的一切……还没有实际的应用,”盖茨说,“但你看你的手机,如果要追溯所有与之相关技术的起源,那么就要回到青铜器时代。那时,人们还不知道那些技术会产生如今的设备,而现在这些设备成了我们所有人都离不开并且完全依赖的东西。那么超重元素有用吗?我们这一代人也许无法见证超重元素的实际应用了,但在一两代人之后,当我们拥有更好的技术,并且可以更容易地制造超重元素的时候,它的用处也许就会显现。”

3·如何人为制造超重原子

合成这些元素绝非易事。通过靶向材料发射一束重离子(这里指失去电子、质量较大的原子核),研究人员希望能克服两个带正电的原子核之间的静电排斥力,从而迫使它们融合在一起。在劳伦斯伯克利国家实验室,离子束的来源是一个名为VENUS(意为“核科学通用电子回旋共振离子源”)的装置,它位于回旋加速器的顶部,前方的围栏上贴着辐射警告的标志。在VENUS中,微波和强磁场的结合可以将电子从选定的元素(在盖茨的实验中通常是钙或氩)中剥离出来。接着,由此产生的离子沿着管道射入回旋加速器,然后在加速器的环形轨道内做回旋运动,并不断被加速。

控制室的技术人员利用静电力引导离子束离开回旋加速器,并进入“实验洞”中的装置。“实验洞”是一条从回旋加速器向外延伸的低矮走廊,就像辐条一样。“实验洞”里含有束流打靶,而“1号实验洞”中的靶是一个直径与沙拉盘差不多大的薄金属箔。“实验时靶会旋转起来,以避免离子束长时间轰击某一个点。否则靶会在高速离子的持续轰击下熔化。”盖茨说。

靶由什么材料制成取决于科学家想要的最终产物有多少个质子。例如,[图十]元素(Fl)有114个质子,以创立了联合原子核研究所的苏联物理学家格奥尔基·弗廖罗夫的名字命名,为了合成[图十],科学家需要用钙(20个质子)撞击钚(94个质子)。为了合成第118号元素,科学家用钙轰击锎(98个质子)。离子束中的中子越多,最终产物中的中子就越多,从而制成更重的同位素。大多时候,离子束会直接穿过靶,原子核之间不发生任何相互作用。但由于每秒有6万亿个离子穿过靶,最终总会出现一次原子核与原子核的碰撞。当条件恰好合适时,这些碰撞会使原子核融合在一起,产生一个新的超重原子,它的寿命非常短,且以每秒约600千米的速度移动。

为了减慢这些超重原子的速度,研究人员利用氦气和电场将粒子引导至一个陷阱中。他们还可以泵入其他气体,以观察超重元素在衰变之前会发生什么化学反应。但是,亥姆霍兹重离子研究中心超重元素化学研究团队的负责人克里斯托夫·E.杜尔曼说,这只有在超重元素存活时间足够长的情况下才可行。想要让化学反应发生并研究它们,研究人员需要超重元素的半衰期在0.5秒以上。

为了定量分析超重原子及其反应产物,科学家测量了它们在α衰变过程中释放的能量,原子在α衰变过程中会释放出一个α粒子(由两个质子和两个中子组成的氦原子核)。在劳伦斯伯克利国家实验室一个名为“陋室”的房间里,研究人员焦急地等待着数据点,这些数据点可以告诉他们衰变产生的α粒子落在探测器的什么位置,而这些粒子的历程揭示了起始原子的相关信息,包括起始原子的组成及其经历的任何反应。很难想象这种化学反应实际是如何发生的,劳伦斯伯克利国家实验室的波雷说,“这感觉几乎就像是其他地方才会存在的过程。”

4·突破元素周期律

研究人员用化学方法研究过的最重元素是[图十](第114号元素),化学实验的实现需要一定数量的元素,也需要元素具有一定的寿命,而[图十]是我们可以创造出的可满足上述条件的最重元素。杜尔曼表示,科学家每天差不多可以合成三个[图十]原子。“一个典型的实验需要大约一个月的运行时间,”他说,“不是所有制出的原子都能抵达你的化学装置,也不是每个到达装置里的原子最终都会被探测到。”而几个原子就能揭示很多东西。在[图十]被合成之前,一些理论预言它可能像稀有气体一样,非常稳定且无化学反应性,而另一些理论则认为它可能像金属,特别是汞。2022年一项发表在《化学前沿》杂志上的研究做了有关[图十]元素的实验,结果显示[图十]会表现出更奇特的性质。研究人员发现,在室温下,[图十]与金会形成强化学键,这完全不同于惰性气体。它还能在液氮温度(零下196摄氏度)下与金结合。奇怪的是,在介于这两种温度之间的温度下,[图十]元素却不会发生反应。

在元素周期表中,[图十]与惰性气体为“同一族”,但研究人员认为[图十]既不惰性,也不是气体。2020年一项发表在《德国应用化学》上的研究表明,[图十]在室温下可能是固体,并在约52摄氏度时变成液体。新西兰梅西大学的理论化学家彼得·施韦特费格尔是这项研究的通讯作者,施韦特费格尔表示,这样的例子有很多。

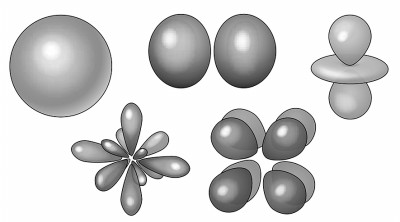

元素具有这些奇特性质的原因与电子有关。电子围绕原子核、在一定的能级上运动,电子能级也被称作壳层,每个壳层可以容纳特定数量的电子。最外层的电子负责与其他原子形成化学键,因为有时没有足够的电子来填满最外层。可以说,每个壳层代表了电子与原子核间的特定距离。尽管壳层中电子轨道的实际路径(称作轨道)通常远非简单的圆形,而更像是哑铃、甜甜圈、泪珠状或其他构型。(根据量子力学,这些轮廓仅表示在实际测量中电子可能出现的地方。换句话说,电子主要以概率形式出现在原子核周围的某个地方)

随着原子核变得越来越重,周围电子会受到大量正电荷的极大拉力,而被原子核吸引得越来越近,活动空间也就缩小了。由于不确定性原理,即无法同时准确地知道粒子的位置和速度,电子活动空间的减少意味着它们的速度一定会增加。很快,电子就能以接近光速的速度运动了。正如爱因斯坦的广义相对论所示,快速运动的物体会增加质量并出现异常。施韦特费格尔说,具体来说,超重原子核周围处于最低能态(最内层)的电子轨道倾向于收缩,使得更多电子越来越靠近原子核。这些变化属于相对论效应范畴。

相对论效应也会在元素周期表的天然元素中存在。例如,金之所以呈淡黄色,是因为相对论效应缩小了其两个电子壳层间的间隙,使金元素吸收和反射光的波长略有偏移。然而,相对论效应通常不会在大多数轻元素的化学行为中起很大作用。这就是为什么元素周期表中元素的排列是基于每个元素原子核中质子的数量。这种排列方式可以将化学性质相似的物质归为一族,这些化学性质主要由外壳层中可形成化学键的电子的数量决定。

劳伦斯伯克利国家实验室的波雷表示:“元素周期表本应告诉你元素化学性质的变化规律是什么。”但对于更重的元素,相对论效应开始起主导作用,元素周期表展现的规律就不再适用了。在2018年一项发表于《物理评论快报》的研究中,施韦特费格尔和他的同事发现,由于相对论效应,[图五]的电子云看起来像一个巨大而模糊的阴影,壳层之间没有明显的区分。

在超重核区以外,化学家也在争论某些元素在元素周期表中的位置。自2015年以来,国际纯粹与应用化学联合会的一个工作组一直在裁决第三列元素应该是镧和锕(第57号和第89号元素)还是镥和铹(第71号和第103号元素)的争议。这场争议围绕着排布异常的电子:由于相对论效应,这些元素最外层绕行的电子所处的位置并不遵从元素周期表的规律。经过9年的正式审议,人们仍然没有就如何对这些元素进行分组达成共识。这样的问题只会在元素周期表的重元素一端变得更加不容忽视。盖茨说:“我们正试图探索这种排布是从哪里开始出问题,以及元素周期表的规律是从哪里开始不再适用的。”

除了推动对化学元素周期表界限的探索,电子的运动还能让我们一窥极端条件下的核动力学。在一个由质子和中子组成的原子核中,这些粒子之间的相互作用通常会使原子核的形状发生变化,不同于原子示意图中呈现的典型球形。亥姆霍兹重离子研究中心的物理学家迈克尔·布洛克说,迄今探测到的大多数超重元素的原子核都是椭圆形,像橄榄球一样。从理论上讲,尚未合成更重元素的原子核的形状可能像飞碟,甚至可能像中心为空或有低密度斑点的泡状物。科学家可以通过测量电子轨道的微小变化来“看见”这些形状,而这些变化会受原子核中正电荷排布的影响。“这样我们就能了解原子核的大小与形状了。”

原子核的布局是决定人们能否合成寿命较长的超重元素的关键。一定数量的质子和中子(统称为核子)结合形成的原子核非常稳定,这些数字被称为幻数。与电子一样,核子也占据着壳层,而这些幻数代表了完全填满核子壳层时所需的数目。研究人员一直希望找到超重核稳定岛,而该稳定岛内尚未发现的超重元素或同位素很可能将是双幻数核,即原子核中质子和中子的数目均为幻数。

是否存在超重核稳定岛是一个悬而未决的问题,因为重核可能会自行分解,而不是容纳满足特定要求数量的核子。密歇根州立大学的纳扎雷维奇评论道:“裂变是重核不稳定的原因。”

与通过α衰变使原子核的核子数(相对)逐渐减少不同,核裂变是一次突然且彻底的解体。纳扎雷维奇表示,就一个原子核在裂变变得不可避免之前能容纳多少粒子,不同模型给出了不同的预言。理论学家正试图确定这一极限,以得知原子核究竟能有多大。

纳扎雷维奇指出,在原子核所能承受的边缘存在一个有趣的临界空间。要被指认为一个元素,原子核必须存活至少10~14秒,这是电子聚集并形成一个原子所需的时间。但从理论上讲,原子核的寿命可以短至10~21秒。纳扎雷维奇还说,在这个极小的时间间隔内,你可能会发现没有电子云、无法进行化学反应的原子核。“最重的元素已突破元素周期表律。”纳扎雷维奇说。问题是,这是在哪里被彻底打破的?另一种了解超重元素的方法是在太空中寻找它们。在自然界,比铁更重的元素可以通过一种名为快中子俘获的过程(也叫作r过程)形成,这种过程经常发生在两颗中子星碰撞等灾难性的事件中。

5·在宇宙中寻找超重元素

亥姆霍兹重离子研究中心的天体物理学家加布里埃尔·马丁内斯-皮内多说,如果超重元素曾经在宇宙中自然出现过,那么它们也是通过快中子俘获过程产生的。在这一过程中,一个“种子核”俘获附近的自由中子,迅速增加质量以产生较重的同位素。这必须发生在一个有大量中子自由漫游的环境中,这就是为什么中子星合并是合适的场所。

2017年,通过探测相互作用产生的引力波,科学家首次观测到了中子星合并。“这是第一次确认,快中子俘获过程的确会出现在两颗中子星合并的过程中,”马丁内斯-皮内多说。研究人员在那次中子星合并中探测到了镧系元素的同位素(原子序数为57到71),但正如他们当时在《自然》杂志上报道的那样,他们无法确定其中到底存在什么元素。想要确定超重元素,研究人员需要知道这些元素所发射和吸收的具有特殊波长的光,并将它们从一次这样的事件中产生的所有元素——中挑选出来,这使得探测超重元素极为棘手。

然而,在2023年12月,天文学家在《科学》杂志上报告说,一些恒星中含有几种较轻的元素——钌、铑、钯和银,且它们的含量过高。这些元素的含量过高,很可能因为它们是重元素或超重元素裂变的产物。这些发现表明,含有多达260个质子和中子的原子核可能是通过快中子俘获过程形成的。

马丁内斯-皮内多表示,中子星合并过程中产生的超重元素也会迅速衰变,但知道这些超重元素曾经存在过这一点,可以帮助科学家书写宇宙中的物质的历史。韦布空间望远镜和即将在智利启动的维拉·C.鲁宾天文台等,也许能够让科学家看到其他可产生超重元素的宇宙事件。马丁内斯-皮内多补充道:“未来将会有新的引力波探测器,从而使我们能够以更高的精度看到更远的距离。”

在密歇根的稀有同位素束流装置上,一种新的高能束流有望通过在同位素中注入比以往更多的中子,从而进一步了解快中子俘获过程。这些产物不是新的超重元素,而是较轻元素的重同位素。今年2月,研究人员在《物理评论快报》杂志上报告说,他们仅用束流预期功率输出的约0.37%,就创造出了铥、镱和镥元素的重同位素。在更高的功率水平下,他们应该能够合成其他种类的同位素,其中一些会最终衰变成更重的稳定金属(比如金)。“这可能为天体物理学提供了一条研究某些特殊同位素的途径。”密歇根州立大学的物理学家布拉德·谢里尔说。

与此同时,世界各地的其他科学家也在尝试提升他们的离子束强度并增加靶的数量,以便制造出118号以后的元素。此外,他们正在提高收集和测量这些元素的精度。稀有同位素束流装置的研究人员计划将他们鉴别粒子的能力提高10倍。亥姆霍兹重离子研究中心将很快拥有下一代用于超重元素合成的加速器。在劳伦斯伯克利国家实验室,盖茨和她的团队正在安装仪器,以对单个原子的质量做更高精度的测量。这些新工具将进一步揭开极端条件下的化学轮廓。“当我们研究超重化学时,”梅西大学的施韦特费格尔说,“我们看见到处都是惊喜。”

(作者:斯蒂芬妮·帕帕斯)