点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

李蓓蓓、龚昕宇

世界气象组织(WMO)五月发布评估报告,预测2023-2027年内很大概率会打破2016年创下的高温纪录。

今年以来(截至6月30日),我国平均高温(日最高气温≥35℃)日数为4.1天,比常年同期(2.2天)偏多1.9天,为1961年以来历史同期最多。北方大地经历了一场炙烤,与常年同期相比,华北东部、华东北部、华南西部、西南地区南部及新疆南部、内蒙古西部等地偏多5~10天,局部地区偏多10天以上。与此同时,南方却出现明显降温,不少朋友直呼“我要去火炉城市避避暑”。

今年到底热不热?会不会成为最热一年?一起一探究竟!

图源网络

什么是最热一年?

我们先要了解“最热”是如何界定的。

这要从空间和时间两个方面来限定。首先,从空间上看,“最热”指的是全球平均温度打破纪录,而不是各地同时出现相同高温。因此,六月份江南出现比北方凉爽的天气实属正常,而京津冀的极端高温也不能说明我国将迎来最热夏天。

其次从时间上看,所谓的“最热”“最冷”不是局限在一天、一个月的尺度上,而是着眼于全年气温来看。所以今年是否为最热一年,需等待明年统计结果公布方可见分晓。

去年夏天,热浪也几乎席卷全国,40℃的高温频频出现,破纪录的气温实测变得稀松平常。除我国,中亚、南亚、西欧、美国等也出现破纪录的极端高温。同时从全年来看,高温天气与严寒事件轮番上演,北美和欧洲遭受严寒和暴风雪侵袭,赤道中东太平洋海温较常年偏低。那么,去年是全球“最热一年”吗?

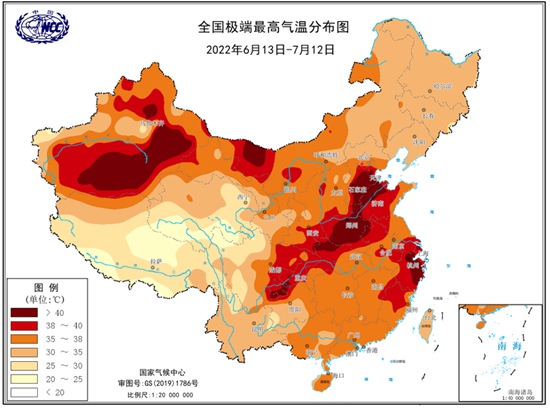

2022年6月13日至7月12日全国极端最高气温分布,全国共有71个国家气象站的最高气温突破历史极值,其中河北灵寿(44.2℃)、藁城(44.1℃)、正定(44.0℃)和云南盐津(44.0℃)日最高气温达44℃以上。图源:国家气候中心

2022年并没有打破2016年的纪录成为最热一年。据中国气象局发布的《全球气候状况报告(2022)》显示,去年全球大部陆地气温接近常年至偏高,为1850年以来第四高。

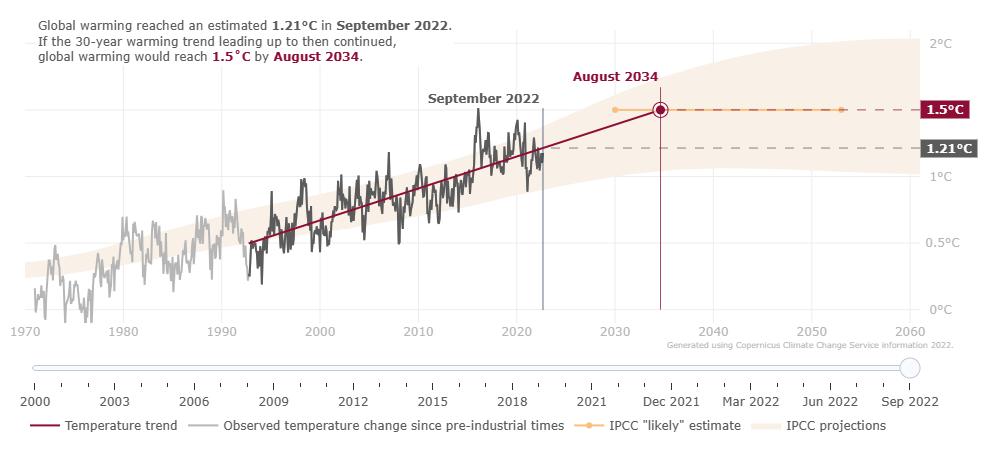

再来说说目前有气象记录以来的“最热一年”——2016年。其年均温高出工业化时代之前水平约1.1℃,直接逼近了当年气候变化国际谈判达成的《巴黎协定》要将全球变暖限制在1.5℃以内的目标。

根据欧盟地球观测计划——哥白尼计划的数据显示,有记录以来的最高气温为16.8℃,这一记录出现在2016年8月13日,目前今年气温峰值出现在6月9日,较最高气温记录仅低0.1℃。从全球单日平均气温,2023年很有可能要打破历史最暖纪录。

图源:Home | Copernicus

最热年为何接连出现?

气候是指气象要素的长期平均状态,通常是相对稳定的,例如从时间上看到的四季更迭,从空间上有极地到热带差异巨大的气候带。而这种稳定中也蕴含着变化,那么为什么气候会发生变化呢?

气候系统像一家公司,由大气圈、海洋圈、陆地表面、冰雪圈和生物圈五个部门组成,各部门正常运转的同时,还与其他部门进行物质交换和能量交换,从而联结成一个开放的复杂系统。

从来源角度,能够驱动气候变化的因素可划归为两类:一是自然因素,包括外部因素,如太阳辐射变化、地外行星的碰撞,以及内部因素,如地球运动轨道参数道变化、火山活动、海陆变迁等等;二是人文因素,如工业排放、森林砍伐、耕地开垦等等。近百年来人类活动对气候变化的作用越来越显著,人类活动加剧全球变暖趋势的观点被不断强调。尽管如此,自然因素的作用也是不可忽视的,这也会驱动气候产生周期性变化。

气候系统的五个组成部分在相互作用 图源网络

自现代大气形成后,地球气候在“冰室”和“温室”间来回切换。我们的地球曾经历过皑皑的“雪球地球”,也曾在中生代变得十分温暖。两百五十多万年来的第四纪冰期中,人类悄然出现,艰难地与其他动物争夺生存空间。地球的最后一次冰期结束在一万年前,温暖湿润的气候条件促成了原始农业的出现,人类文化繁荣发展。

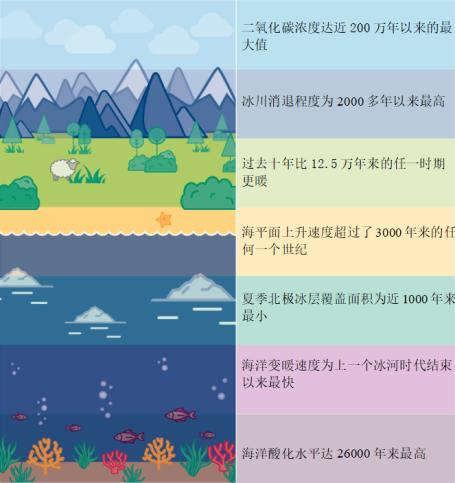

工业革命以来,传统农业社会向现代工业社会转变,剧烈的人类活动对这颗星球产生了深刻影响,使得当前气候变化呈现出前所未有的变暖趋势。

第四纪冰期人类狩猎猛犸 图源网络

现代社会工农业和城市发展 图源网络

2023年3月20日,政府间气候变化专门委员会(IPCC)正式发布第六次评估报告(AR6)综合报告(SYR)《气候变化2023》。报告指出,人类活动毋庸置疑导致了全球变暖,主要通过排放温室气体的方式对气候系统施加影响。2011-2020年全球地表温度比1850-1900年升高了1.1℃,人为导致的气候变化使得全球极端天气和气候事件频发。

图源:环球零碳

在气象学上,气温达到或超过35℃以上时可称为“高温天气”,连续3天以上的高温天气称之为“高温热浪事件”。在较少人类活动影响的情况下,热浪平均10年才会出现一次。而在平均气温升高1.5°C、2°C和4°C时,高温热浪出现的频率将可能分别增加4.1倍、5.6倍和9.4倍,其强度也可能分别增加1.9°C、2.6°C和5.1°C。

今年的热有“圣婴”加持?

今年的热,除全球变暖的背景外,厄尔尼诺也是一个重要推手。

5月17日,世界气象组织发布报告称,受温室气体积聚和自然发生的厄尔尼诺现象影响,全球气温未来五年可能会达到创纪录水平。

6月8日,美国国家海洋和大气管理局(NOAA)发布厄尔尼诺警报,预计会达到中等到强程度。

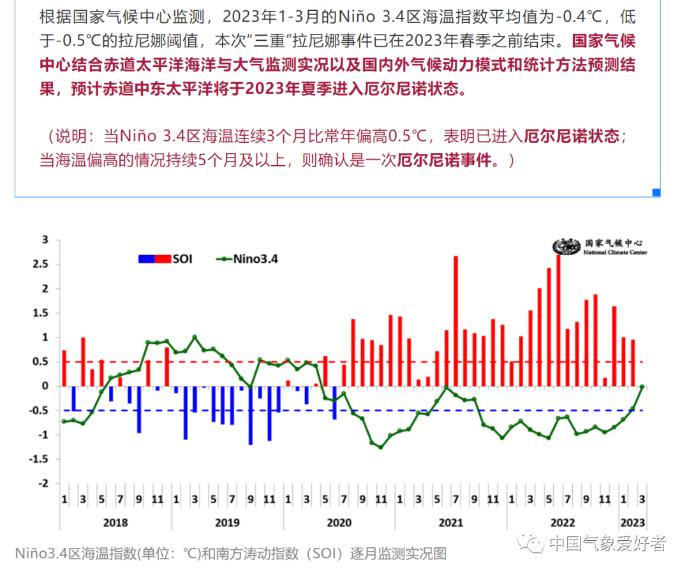

近日,我国国家气候中心预计赤道中东太平洋将于今年夏季进入厄尔尼诺状态,强度可能达到中等或以上。

我国国家气候中心发出提醒

厄尔尼诺,也就是“圣婴”(西班牙语,原意是小男孩,也指圣婴)来了。厄尔尼诺与刚刚结束的拉尼娜是一对兄妹,厄尔尼诺是指赤道中东太平洋表层水温持续且显著偏暖,拉尼娜则是持续且显著偏冷。

厄尔尼诺通常会在第一年的北半球夏天发展壮大,到了冬天达到顶峰,之后不断衰减,在第二年的春夏季结束,但也有可能维持2-3年。

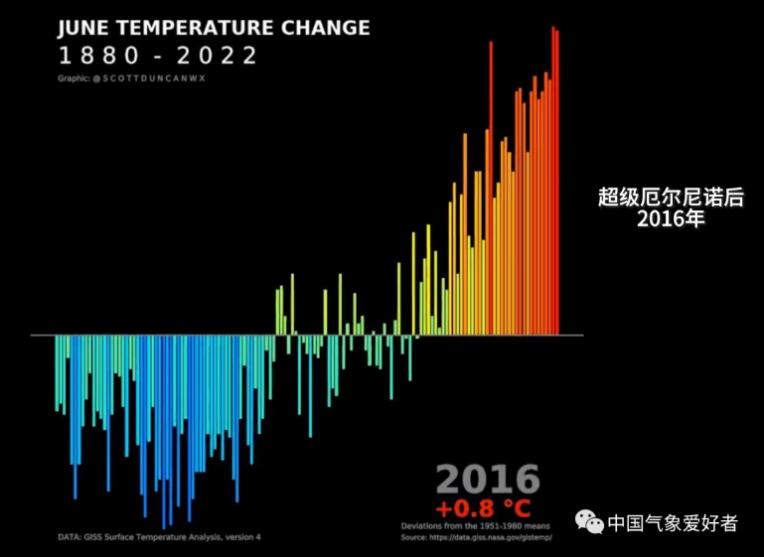

厄尔尼诺出现往往也会加剧全球平均气温的升高,创造最暖年份纪录。上一次超强重大厄尔尼诺现象就发生于2014年至2016年,创造了迄今为止有记录以来最热一年——2016年。

厄尔尼诺-拉尼娜发生年份全球平均气温的大约会变化0.1-0.2℃。厄尔尼诺的出现会增加极端气候事件的发生概率,在1-2年内加剧全球变暖现象。也就是说,如果今年厄尔尼诺发展壮大,地球变暖速度将加快,或将刷新1880年以来的最高均温。

历年均温可视化,底图来自NASA,中国气象爱好者提供标注

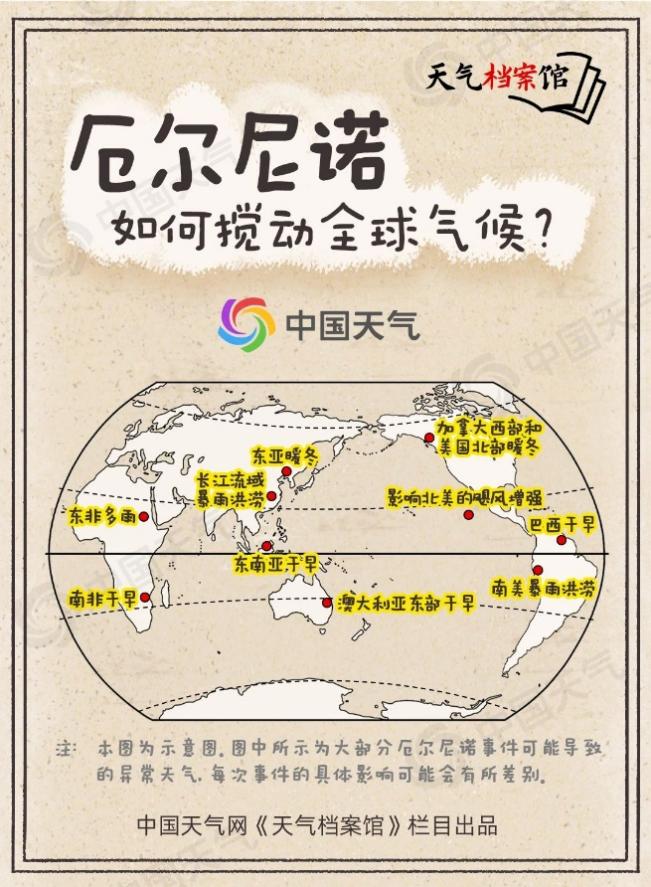

图源:中国天气网

不过今年的热也不全是因为厄尔尼诺。2016年,气温峰值集中出现在北方大陆的高纬度地区,例如西伯利亚和北极地区;2023年,不仅北方大陆未能幸免,甚至南极洲也出现了高温天气。由于世界各地一系列的海洋热浪,今年的海面温度一直处于历史新高。今年2月,南极海冰面积仅为179万平方公里,创下历史上海冰面积最小纪录。6月11日,北大西洋的温度达到最高点——22.7℃,比2010年6月的最高纪录还要高0.5℃。

是什么导致海洋如此热的呢?有研究认为,大气动力学变化导致信风减弱是最有可能的原因。在北大西洋,风力减弱可能减少了从撒哈拉沙漠吹来的灰尘数量,这些灰尘通常能够帮助海洋降温,因而减少的灰尘使得海洋变热。

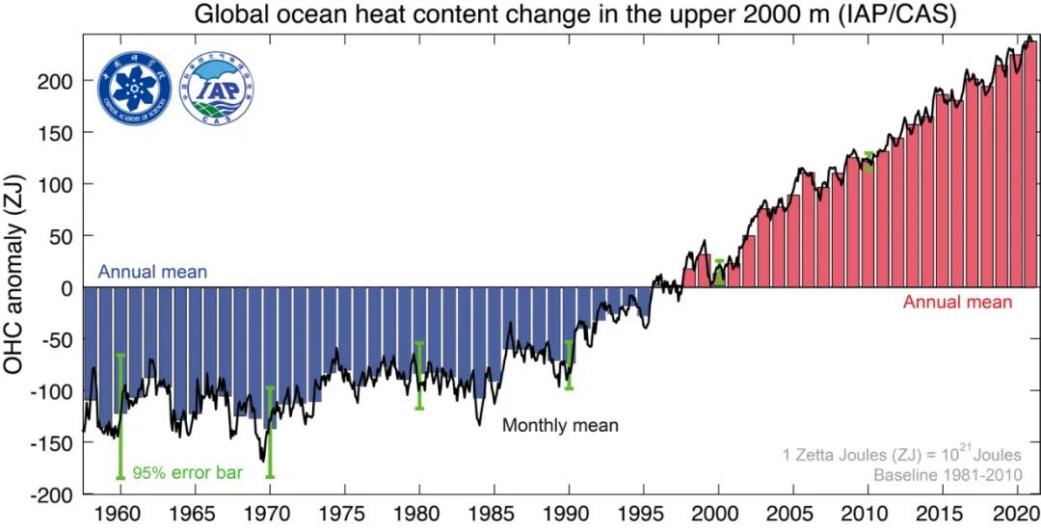

1958-2021年全球海洋上层2000米热含量变化时间序列

厄尔尼诺的出现会不会必然成就“最热一年”?据统计,1980年以来,全球平均气温刷新纪录有十次发生在厄尔尼诺年。但至于能否打破2016年的最热纪录,还取决于其强度和持续时间。气象专家分析,今年的海洋背景与去年大不相同,南方的降水量增加在一定程度上可以抑制高温天气,今年夏天或许不会如去年那般火热,但今年的冬天较大概率是个暖冬。

厄尔尼诺对全球气候都会产生影响,多地会出现气候异常现象,但对不同地区表现和影响方式也不尽相同。它对我国气候会有什么影响呢?我国可能不得不面对两个显著的影响:一是今年的暖冬,二是明年夏季长江流域可能发生的极端降水和洪涝灾害。

高温的危害有哪些?

6月13日欧洲环境署发布数据称,自1980年以来,欧洲极端天气造成近19.5万人死亡,经济损失超过5600亿欧元。高温热浪占据重要地位,热浪造成的死亡人数占81%,造成的经济损失占15%。

全球变暖的影响.图源:WRI

灾害风险方面,高温使得水分蒸发加快,致使河道断流、水库干涸。随着气候变暖,高温、干旱和山火复合极端事件数量增加,山火爆发不仅造成局地严重的空气污染、植被破坏和生命、财产损失,其释放的大量二氧化碳,可能还会进一步加剧全球变暖,形成恶性循环。

粮食安全方面,七八月是我国水稻产量形成的关键时期,持续的高温会影响其受精和孕穗分化,使得空秕率升高,造成减产。主要作物的减产无疑会对生命安全和社会秩序有极大的负面影响。

公众健康方面,高温热浪事件对人体健康和心理健康有重要影响。高温天出现对人们的影响不是简单的多开空调、宅在家少外出。对于气候变化脆弱人群尤其是老年人、慢性基础病患者、户外工作者,他们的健康遭受直接威胁,患中暑、热射病的概率激增,心血管疾病风险增加,甚至会影响生命安全。

希望大家密切关注气象部门的研判和预测,用科学认知保障生命、财产、生产安全。今年会不会成为“最热一年”,我们拭目以待。

作者系南京信息工程大学法政学院科技史与气象文明研究院副教授、硕士研究生