点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

【科学家精神教育基地巡礼】之六

吴大观是我国著名航空发动机专家,他毕生致力于航空发动机科研、设计技术、试验设备建设等工作,创造了新中国多个“第一”:组建第一个航空发动机研究所,主持研制第一型喷气发动机,创建第一个航空发动机试验基地、第一个产业基地,建立第一支航空发动机设计研制队伍,组织编制我国第一部航空发动机标准规范……这些开创性的工作,不仅为当时的科研工作开辟了道路,也为后来的“昆仑”、“太行”等发动机的成功奠定了基础,是当之无愧的“中国航空发动机之父”。

穿山越海,漫漫求学路

1916年,吴大观出生于江苏镇江,自幼家贫,幸而得到舅舅的资助和鼓励才完成中学学业。1937年抗日战争全面爆发,受共产党驻湖北代表徐特立的影响,吴大观曾有参加抗日的想法,后来意识到学习先进知识可以更好地为国家工作,才决定继续学业,但共产党员的朴素、真诚让年轻的吴大观印象深刻。

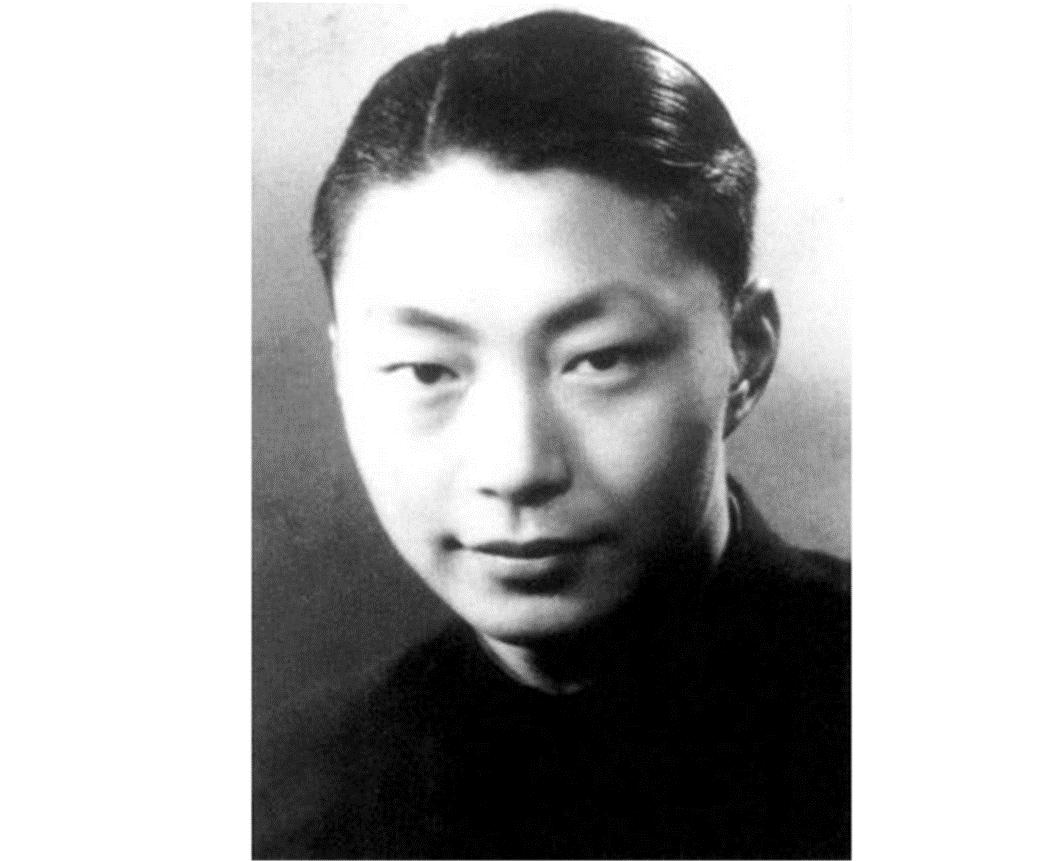

中学时期的吴大观(图片来源于网络)

从长沙经广州到香港,乘船至越南海防,再坐火车辗转至昆明,吴大观在西南联大机械系继续深造。云南求学期间,他亲眼目睹日军战机将百姓的家园变成焦土,萌生出强烈的“航空救国”愿望,毅然从机械系转到航空系。1942年大学毕业,他选择到中国历史上第一个航空发动机厂——贵州大定航空发动机厂——工作,在这个只有一百多人的小厂里,却有8位从英、美留学归来的硕士和博士。“当时国民党航空委员会的主席是宋美龄,这些人想的更多是四大家族的利益。”吴大观隐约感觉到,虽然有一批有志之士,但中国的航空工业在国民党的领导下很难发展起来。

1944年10月,吴大观被工厂派往美国接受发动机制造方面的专业技术培训。“那个路可不好走啊!”沿驼峰航线穿过喜马拉雅山到巴基斯坦,在军舰的护卫下,从印度乘船经过日军染指的南太平洋到澳大利亚……回忆求学之路,吴大观偶尔会“炫耀”其中的艰辛和危险,更多的却是对祖国科技落后的无奈与不甘。在美国期间,他一天工作学习16个小时以上,不仅系统地学习和掌握了活塞发动机设计的全过程,还接触了当时最先进的喷气发动机,并专攻了齿轮加工技术。

1947年,吴大观完成深造回国。其时,他对国民党的腐败统治感到失望,于是在中共地下党的帮助下,1948年他带着家人来到了解放区,并受到聂荣臻元帅接见。

仿制 VS自主?六十载风雨换来的答案

“仿制仅是过渡的手段,唯有通过引进、消化、吸收进行仿制,然后结合自己的预先研究、技术储备和经验积累进行改进、改型,才有可能走上开发先进产品的道路。”从事新中国航空六十年,失败的教训和成功的经验凝聚成振兴航空事业的智慧:如果没有自己的科研基础,将会永远跟在别人后面亦步亦趋地爬行。

“歼教-1”型飞机(图片来源于网络)

1958年5月,我国第一台喷发-1A发动机试制成功,并通过了20小时的试机运行,这台发动机被安装在“歼教-1”型飞机上并试飞成功。喷发-1A的研制成功向世界证明了中国人是可以造飞机和发动机的。1959年9月,吴大观设计并试制的红旗2号喷气发动机成功试机运行,为10周年国庆献上了一份厚礼。1969年,涡喷7甲发动机试制成功,1971年,我国第一型涡轮风扇发动机--涡扇5发动机试制成功。1978年,我国第一型大推力涡轮风扇发动机--涡扇6发动机试制成功。

1958年8月1日,吴大观在“歼教1”飞机试飞成功祝捷大会上发言(图片来源于网络)

一个个成功的背后,是以吴大观为代表的航空先驱辛勤且沉痛的付出。然而,所有这些发动机在当时都没有实现定型并装备部队,由于各种原因,最终纷纷下马。其中具有里程碑意义的涡扇6发动机,历经4次上马,3次下马,5次转移研制地点,最终因周期过长错过了装备部队的最佳时期。

1980年,从英国引进的“斯贝”发动机(国产涡扇9发动机,后更名为“秦岭”)试制成功,并装载于歼轰7(飞豹)上。此后主张引进国外成熟发动机的声音越来越大,只有少数人坚持自主研制。

“中国必须探索出一条自主研制飞机发动机的道路,否则我们在技术上将永远受制于人。我们要制造有‘中国心’的发动机!”1985年,在吴大观与其他8位专家的竭力争取下,久拖不决的“太行”发动机(涡扇10)成功立项,直到2005年,“太行”发动机终于研制成功,从此我国第三代发动机诞生。我国航空事业步入发展的快车道。

“由于错综复杂的主客观原因,航空工业整体上不能满足空军和民航的需要。”在引进仿制和自主研制之间徘徊的重要原因之一,是航空工业需要承担准备打仗的任务,要保证快速、持续地完成飞机生产任务,在当时的历史条件下,必须走上以仿制生产为主的道路。

“经过不断地探索和尝试,现在我国航空发动机研制已经形成了‘生产一代、研制一代、预研一代、探索一代’的良好发展格局。”吴大观终于为我国航空事业的发展趟出了一条科学之路。

“给予”的人生才有意义

1938年,吴大观偶然看到电影《悲惨世界》,其中的台词“人生是给予,不是索取”便成了他的座右铭。

刷着半截白灰半截油漆的老墙,吊着一根老式日光灯的天花板,一张可以折叠的简陋饭桌,磨白了皮的破沙发,一排用当年从沈阳搬家过来的包装箱打的衣柜,厨房里的搪瓷碗更有如出土文物一般……走进吴大观的家,像是穿越到上世纪80年代,唯一有现代气息的是一台电脑,那是他80岁时为了方便查阅资料买的。“父亲生前一直穿着这件60年代的蓝色涤卡呢衣服。” 女儿吴晓芸拿起一件破旧的蓝色上衣说,这件上衣早已洗得发白,袖口也已磨坏。

1998年,吴大观与老伴在家中(图片来源于网络)

然而从1963年至2009年,吴大观共交纳特殊党费21.1万元;救灾、济贫、助学捐款共计9.3万元,总计30.4万元,约占其总工资收入的三分之一。

“从根本上讲,我们国家穷。只有我们过艰苦的生活,我们的后代才能过上幸福的生活。多交党费,代表一个党员的一点心意。”弥留之际,他最后一次仰望晴空,仿佛将自己的心化作一架架战鹰的“中国心”,继续拱卫祖国的安宁与繁荣。

吴大观航空发动机精神教育基地

为弘扬以吴大观为代表的老一辈航空动力专家披肝沥胆、献身祖国、奋力开创国家航空发动机事业的科学家精神,中国航发动力所建立了以吴大观办公室、航空发动机试验展厅、动力文化广场等为主体的文化场馆,全方位打造航空发动机领域科学家精神展示平台。

吴大观办公室(航发所提供)

吴大观塑像(航发所提供)

试验展厅内景(航发所提供)

吴大观办公室建筑面积60平方米左右,复原了吴大观曾经的工作场景,展示了吴大观同志的手稿、办公和科研用品;吴大观广场,建筑面积500余平方米,广场安放吴大观塑像;吴大观动力文化广场,建筑面积3000余平方米;2021年,试验展厅由某试验器及厂房改建而成,建筑面积480平方米,用以铭记老一辈航发人不忘初心、牢记使命的奋斗历史。(光明日报全媒体记者 张晓华)